2025.7.12更新

2025.7.12更新

佐渡の渓流

佐渡には85水系145もの二級河川がある。

多いといっても河岸線が280㎞もある島なので、特段驚くことでもない。

国府川のように多くの支流を持つ川は別として、大佐渡や小佐渡の峰々から直接海に注ぐ川が大半だ。

流程は短いものの何れの川にも岩魚や山女魚が棲み、定年後すべての川を釣り歩くのが夢だった。

2019.3

外海府の大ザレ川が、145ある2級河川リストに載っていないことに気が付いた。

よくよく地図を見ると、外海府の岩谷口以北の川と内海府の黒姫以北の川は、すべてリストに載っていなかった。

大ザレ川を始め、泊川や大川、大野川、浄蓮坊川、釜川、古川といった、名だたる川が載っていない。

佐渡市に問合せしたが、市が管理する準用河川にも入っていなかった。

2級河川を管理する新潟県の河川管理課に確認すると、河川法で管理する川ではなかっただけで特別な理由は

ないと言う。

川の大小で決めるわけではないとも言われたが、そこいらの川(用水路)と同じ普通河川扱いとは何とも不思議だ。

記載された川の長さが実際の長さより短いのは、人が管理する所までの距離がその川の長さだとも教えてくれた。

調査対象が145から160に増えたわけだが、まだまだ道のりは遠い。

2020.4.3

No.23 大ザレ川

大ザレ川は外海府の真更川地区にあり、河口から海に直接流れ落ちる大ザレの滝は名勝として知られている。

川に架かる海府大橋も観光名所で、昭和44年に竣工され、それまで分断されていた道路が繋がり佐渡一周が

可能になった。

橋の手前から川に繋がる道があるようだが、今回は上流の山居池の沢を下降し、本流上流を調査することに。

計画は前々から立てていたが、自宅から片道60㎞もある所なので、なかなか実行に移せなかった。

自宅を7:00前に出発したが、山居池に着いたのは8:30と、外海府の北端はやはり遠い。

佐渡でも秘境中の秘境と言われる所以だ。

| 海府大橋(昭和44年6月竣工) 橋の完成により旧相川町岩谷口と旧両津市真更川が道路で繋がった |

橋から川までは50m以上はあるようだ 東尋坊よりも怖いかも |

橋から大ザレ川を覗く 両岸は切り立っていて険しい |

山居池からは右の遊歩道を進み、対岸にある池から流れ落ちる小さな沢を下降する。

国土地理院の地図で見る限り、沢を100m程下降すれば川に出られそうだった。

ところが下降してすぐに、目の前に落差10mほどの滝が現れた。

懸垂用に20mのロープを持参していたが、少し長さが足りず滝下まで届かない。

懸垂は諦め、右岸を巻いて斜面を慎重にトラバースし通過した。

帰りに分かったことだが、今回下降した沢の奥にもう1本沢があり、そちらを下るのが正解だったようだ。

これが山居道と言われる道跡らしく、大ザレ川を横切り隣の泊川から小河内川まで続いているそうだ。

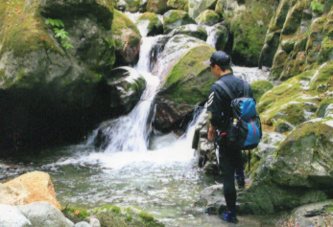

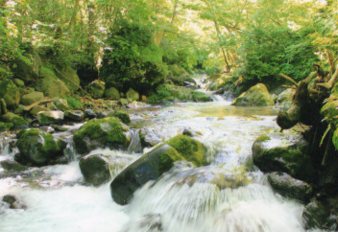

川に下りて見ると、下流の険しさからは想像もつかないような平坦な川には驚いた。

竿を出すとレギュラーサイズは続けて出たが、最近入った入渓者の跡もあり良型はなかなか出ない。

| 山居池入口 真更川から真更川-北小浦線を4㎞程進むと山居池に着く |

周囲500m程ある山居池 大蛇伝説のある神秘的な池で遊歩道もある |

すぐに現れた10mの滝 右岸を巻いて斜面を慎重にトラバース |

| 平坦な川が続く大ザレ川上流 |

それでもちょっとしたポイントに岩魚はいる |

暫くはレギュラーサイズが続いた |

遡行開始から40分程進むと左から沢が出合い二俣となるが、水量から見て右が本流となる。

二俣からすぐにF1、3mが現れ、ここでやっと26㎝の良型が顔を出した。

更に200m程でF2、3mが現れ、ここでもサイズアップの28㎝が出た。

F2から先は滑床となり、300m程進んだ所で2段10mの滝が現れた。

滝壷で28㎝程の岩魚を手元まで引き上げたところでバラシてしまったが、その後同じ滝壷で5匹も釣れたのには

驚いた。

滝は右岸を巻けば上に出られそうだったが、滝上はザラ瀬で岩魚はいないとの情報もあり、今回はここで納竿と

した。

2020.3.12

| 左から沢が出合う |

F1、3m この淵で2匹出た |

24㎝、やっと型が良くなってきた |

| F2、3m この淵でも2匹出た |

24㎝ |

サイズアップ、丸々と太った28㎝ |

| F2の上は滑床が続く |

F3、2段10m 右岸を巻けるが、実質これが魚止めの滝かも |

F3の淵で釣れた26㎝ この滝壺で6匹も出たのには驚いた |

No.22 和木川

和木川は金剛山(962.2m)や和木山(998m)を水源に持ち、和木集落を経て両津湾に流れ出る川で、長さは

3,500mと佐渡では30番目に長い。

中学生の頃、父親が近くの中学校に勤務していた関係で、夏休みに鮎釣りに連れて来てもらったことがあった。

鮎釣りと言っても海から遡上した10㎝ほどの小鮎をエサ(トビゲラの幼虫)で釣るもの。

鮎釣りしていた時に小さなヤマメも釣れることがあったが、海からサクラマスやアメマスが遡上してくるのだろう。

社会人になっても帰省するたびに鮎釣りには来ていたが、岩魚を求めて上流部に入るのは今回が初めて。

林道石名-和木線が川沿いに通っていて且つ堰堤が多く、白瀬川同様釣れない川のイメージがあったからだ。

河口から2㎞ほど上った橋の手前に車を止めて入渓することにした。

いきなり目の前に3つの堰堤が現れ気になるところだが、第一投でいきなり28㎝の岩魚が出てきて苦笑い。

2つ目、3つ目の堰堤は飛ばして上にでると落差のある渓相に変わり、立て続けに釣れ出した。

よし、これからだと思った瞬間再び堰堤が現れ、橋から二俣までつごう8つの堰堤が現れた。

どうも堰堤のある川は釣趣に合わず力が入らない。

| 手前の堰堤の奥に2つ堰堤が続く |

堰堤下でいきなり28㎝が出て苦笑い |

堰堤を越えると落差のある渓相に変わる |

| 透明度は抜群だ |

立て続けに釣れ出し、これからと思っていたら |

また3つの堰堤が連続 堰堤下に2、3匹は溜まっている |

| 堰堤を越えるとまたいい感じに | 再び釣れ出したと思ったら | また堰堤が どうも堰堤は釣趣に合わない |

| 堰堤を越えるとまたいい感じに | この日最大の29㎝が出た。 もう堰堤はないよなと思っていたら |

8つめの堰堤出現、さすがにがっくり この上流で川は二俣に別れる |

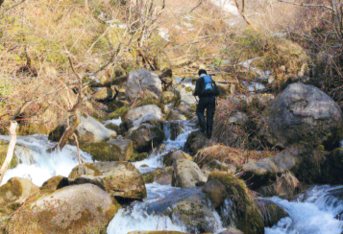

二俣からは落差のある沢となり、型は小さくなるが本格的な源流釣りが楽しめる。

標高420m付近から積雪が多くなってきたので納竿とし、右岸の斜面を50mほど上り林道に出た。

林道にはまだ30㎝程の雪があり、ズボズボと足が埋もれて歩くのが大変だった。

予想に反して魚影の濃い川だったが、とにかく堰堤が多く源流釣りのイメージには程遠かった。

標高650m付近には有名な落差20mの法力和光滝があるようなので、次回は二俣から滝までを遡行して見たい。

2020.3.8

| 左から沢が出合う二俣。右が本流筋 |

こちらが本流 |

型は小さくなったが、各ポイントに岩魚は棲息 |

| 源流らしい渓相に変わって来た |

いい雰囲気だ |

型は小さいが、これぞ源流の岩魚だ |

| 標高420m付近 積雪が多くなってきたのでここで納竿 右岸の斜面を林道まで上った |

林道石名-和木線 雪が30㎝ほどあって体力を消耗する |

左奥に見えるのが金剛山 |

No.11 藤津川

昨年の下調べで、バックウォーターから林道地獄谷線まで遡行し、両尾山経由で戻れることが分かり今回実行に

移した。

まずは堰堤を左岸から高巻き、河原に下りた所から遡行を開始。

最初のF1、5mとF2、5mは、F1の右岸手前から大きく巻き道があり、F2の上部に抜けられる。

後は白滝まで難所はないが、イバラや蔓には悩まされる。

所々竿を出してみたが、昨年同様岩魚の魚影は薄く型も小さい。

白滝は右岸の斜面を10mほど直登しなければならないが、掴まる木の枝は少なく細く、かなりの危険を伴う。

滑落しないよう慎重に登り植林地に出た。

この辺りから積雪が多くなり、ズボズボと足が沈んで中々進めない。

黒滝へ下りる斜面は腰まで埋まりながら、転げ落ちるように下りて行った。

黒滝からは、雪に埋まった道を尾根まで行き着く自信がなかったので、左岸手前の斜面を直登することにした。

上の方を見上げた時、微かにガードレールらしきものが目に入ったからだ。

高低差は80m程だったが、木の枝に掴まり息を切らしながらも、やっとのことで地獄谷線に辿り着くことができた。

地獄谷線から両尾山の登山道には積雪があったものの、昨年秋に一度通っているので迷うことはなかった。

| F1、5m 右岸手前に巻き道があり、F2、5mの上部に出られる |

F3、3m |

F5、10m 左岸を大きく巻いて白滝に出る |

| F6、3m 上に見えるのが白滝 |

F7、15m(白滝) 右岸を巻く |

F8、20m(黒滝) 左岸斜面を80m直登して林道に出た |

黒滝は下からは2段の滝に見えるが、高巻きの途中からは3段、もしくは4段の滝のようにも見えた。

4段目が独立した滝なのかどうかは判別できなかったが、昨年F9、5mから覗いた落口かもしれない。

| 高巻きの途中から見た白滝 2段の段爆になっている |

高巻きの途中から見た黒滝 4段目の滝が独立したものかどうかはここからでは分からない |

標高差80mの斜面を15分掛けて登った |

| 林道地獄谷線 |

眼下に藤津川ダムと国仲平野を望む |

両尾山登山道 |

| 両尾山登山口まで下りてきた |

林道両尾山線を下る |

国仲北線に合流 |

藤津川は釣れない川ではないが、昨年同様やはり魚影自体は少なかった。

今回白滝にも岩魚はいたし、黒滝の上流でも確認できているので、これだけの滝があっても魚止めになってない

のは不思議だ。

2020.3.4

| 遡行を開始 |

すぐに22㎝が出たが後が続かない |

F2上流付近 |

| 19㎝のチビ岩魚 | これも20㎝止まり |

いよいよ核心部と期待するが |

| 釣れたのは20㎝のチビ岩魚 | F4、3m |

やっと出た23㎝ |

No.21 何代川

何代川は国府川の支流の一つで、旧畑野町の渋沢から何代~仙道を経て、目黒町で長谷川と合流する。

長さは2,620mあるが、上流まで行っても里の川といった感じで、渓流と呼べるような所はない。

子供の頃からガサガサや釣りで慣れ親しんだ川で、今でも帰省したときは必ず一度は竿を出している。

子供の頃はフナやコイ、タモロコが主体だったが、今はカワムツに取って代わられてきた。

|

|

|

| 帰省したときは必ず一度は竿を出す。 |

カワムツやタモロコの他にフナやコイも釣れる。 |

カワムツとタモロコ |

No.20 長谷川

長谷川は国府川の支流の一つで、旧畑野町の長谷から坊ケ浦~仙道を経て、目黒町で大野川と合流する。

長さは6,600mもあり国府川の支流としては竹田川より長いが、上流まで行っても渓流魚がいそうな感じがしない。

何代川と共に子供の頃から慣れ親しんだ川で、フナやコイの好釣り場だった。

子供の頃から「新川」と呼んでいたが、なぜそう呼ぶのかは分からない。

春になると海からイトヨやウグイが上ってきたし、鱒や鱒の子が捕れたなんて話を聞いたこともあった。

鱒はサクラマスで鱒の子はたぶんヤマメのことだから、まれにサクラマスやヤマメが遡上していたのかもしれない。

高校1年の1学期の中間テストの前日もここで釣りをしていて、数学が見事赤点(24点)だったのを思い出す。

|

|

|

| 水門のところがコイやフナの好ポイントだった |

73㎝、5㎏の大ゴイ |

坊ケ浦のお滝 ゴミが散乱していて汚く、魚がいそうな気配はない |

No.19 白瀬川

白瀬川は雪畑山(1002.9m)や金剛山(962.2m)を水源に持ち、白瀬集落を経て両津湾に流れ出る川で、長さは

3,963mと佐渡では26番目に長い。

上流には雪畑山や金剛山への登山口があり、更に上流には白瀬発電所がある。

過去に一度入渓したことはあるが、その時は1匹も釣れなかったと記憶。

内海府側では最も大きな川で両津港から近いこともあり、島外から来た人がまず入渓を試みるのがこの川だ。

道路沿いに整備された道もあることから入渓者が多く、佐渡ではあまり釣れない川の一つになっている。

まずは白瀬登山口の所から入渓し遡行を開始。

前々日に降った大雨の影響で増水気味だったが、川は広く遡行に支障はなかった。

開始早々にいきなり25㎝の良型がきて、「あれれ?白瀬川も釣れるじゃん!」と期待したが後が続かない。

その後発電所までの間に、チビ岩魚が1匹出ただけだった。

発電所の手前に左岸から出合う沢があり入ってみたが、アタリがないのですぐに発電所の上流部へと移動した。

| 白瀬登山口 雪畑山や金剛山の登山口になる |

前々日の大雨で川は増水気味 |

25㎝の良型 |

| 川幅があり遡行し易い川だ |

いかにも大物が居そうな渕だがアタリなし |

18㎝のチビ岩魚 |

| 白瀬発電所 |

発電所の手前、左岸から出合う沢 沢の上流には発電所用の取水口がある |

少し入って竿を出してみたがアタリなし |

発電所の上流300mほどの所にある堰堤の先から再び入渓。

第一投で18㎝のチビ岩魚が出たが、また後が続かない。

3mほどの滝下で21㎝が釣れたが、その先の堰堤の所で納竿とした。

この日も下流に県外ナンバーの釣り人が入っていたが、岩魚はいるものの入渓者が多くあまり釣れない川のようだ。

取水口より上にはいるのかもしれないが今回は未確認。

2019.7.3

| 釣行再開後いきなり18㎝のチビ岩魚が出たが、後が続かない |

渓相はいいがあまり釣れない 魚影はいくつか確認した |

3mほどの滝 |

| 滝下で釣れた21㎝の岩魚 |

18㎝のチビ岩魚 ポツポツと釣れるのだが |

堰堤が現れた所で納竿 この先川は3つの沢に分かれ、それぞれの沢には取水口がある |

No.16 入川

入川は外海府を代表する河川。

ドンデン山を水源に持ち、外海府の高千地区を経て海に流れ出る川で、長さは6,700mと佐渡で10番目に長い。

過去に一度入ったことがあったが、川沿いにはドンデン山へと続く舗装された道路が走り、期待薄の印象だった。

地図をよく見ると支流に小又川や白滝川、孫次郎川などの沢があり、もう一度調査してみることにした。

入川の源流部へは、ドンデン線が左に大きくカーブしてつづら折りに入る手前に車を止めて川に下りる。

すぐに左岸から沢が出合うが、「川の名前を調べる地図」では孫次郎川の表記になっている。

出合いから100mほどですぐに堰堤が現れ、釣れる岩魚はチビ岩魚だけだった。

| ドンデン線が左に大きくカーブする手前から川に下りた |

左岸から出合う沢 「川の名前を調べる地図」では孫次郎川となっている |

18㎝のチビ岩魚 |

| 小さな沢だがこれだけ水量があれば十分釣りになる |

釣れるのはチビばかり |

これも18㎝しかない |

| 出合いから100mほどですぐに堰堤が現れる 堰堤より上は未確認 |

本流に戻り上流を目指すが |

本流に戻り上流を目指したが、こちらもすぐに堰堤が現れた。

この堰堤を左岸から越えたと思ったらすぐまた堰堤が...。

堰堤だらけの川に嫌気がさしここで引き返そうと思ったが、ドンデン線と交差するところまで沢を詰めて帰ること

にした。

堰堤を左岸から越えると川は二分され水量も少なくなってくる。

右俣を400mほど詰めてドンデン線に出た。

右俣より左俣のほうがポイント的には有望かもしれない。

2019.6.25

| すぐに堰堤が現れた |

堰堤を越えたと思ったらまた堰堤が |

堰堤で釣れた34㎝の尺岩魚 |

| 堰堤を越えると川は二分される ここで22㎝の岩魚が出た |

右俣の方を進んだが、左俣の方がポイント的には有望かもしれない |

沢を詰めてドンデン線に出た |

No.17 入川 孫次郎川

「川の名前を調べる地図」では無表記だが、佐渡観光協会のトレッキングマップでは孫次郎沢の表記がある沢。

「川の名前を調べる地図」での孫次郎川は一つ上の沢になっていたが、今回は佐渡観光協会のトレッキングマップ

の方を採用した。

出合いから50mほど進んだ所に堰堤と取水口跡があり、ここから釣り始めることにした。

入川にはかつて発電所があったので、支流の沢には取水口の跡が残っている。

第一投からいきなり18㎝のチビ岩魚が出て、その後も24㎝~26㎝の良型が次々にヒット。

雨後で条件が良かったのか、あまり人が入ってなかったのか、とにかくこの日はよく釣れた。

取水口から700mほど上った二俣の所で納竿。

2019.6.20

| 取水口の上から入渓 連日の雨で沢もかなり増水していた |

第一投からいきなり18㎝のチビ岩魚が出た |

すぐに26㎝の良型が続いた |

| 夏は藪沢で釣り辛そうな沢かもしれない |

これも26㎝の良型 |

滝も堰堤もない佐渡では珍しい沢 |

| 24㎝~26㎝の良型が次々にヒット |

雨後で条件が良かったのか、あまり人が入ってなかったのか、とにかくよく釣れた |

取水口から700mほど上った二俣で納竿 |

No.18 入川 小又川

小又川を出合いから遡行しようと本流に下りてみたがすぐに堰堤が見えたので、先に本流から竿を出してみた。

やはり本流は入渓者が多いのか釣れるのはチビ岩魚ばかりで、20㎝を超える釣果サイズはでない。

100mほどで堰堤となったので引き返し、発電所があった頃に作られたと思われる小又川沿いの道を進んだ。

小又川は出合いから堰堤の連続で、7つ目の堰堤を越えたところから竿を出してみたが、アタリも魚影もまったくなし。

前日の孫次郎沢がよく釣れただけに不思議でならない。

取水口跡より先は期待できるのかもしれないが、今回は早々に切り上げ納竿とした。

2019.6.21

| ドンデン線 舗装された道がドンデン山まで続く 橋の手前に取水口跡へと続く荒れた道がある |

左岸から小又川が出合うがすぐに堰堤となる。 |

入川本流 |

| 本流で釣れたチビ岩魚 |

これまたチビ岩魚 |

本流は釣り始めて100mほどで堰堤が現れる。 この先も堰堤の連続 |

| 小又川は出合いから7つもの堰堤が連続し釣りにならない |

7つ目の堰堤を越えた所から竿を出したが、アタリも魚影もまったくなし |

前日の孫次郎沢が入れ食いだっただけに不思議でならない |

入川再び

石花川で遊んでばかりいるわけにはいかなかったが、この時期に新規の藪沢に入る気力が湧いてこない。

次はどの川に入ろうか散々迷ったが、昨年同じ時期に入った入川の支流と上流部に入ってみることにした。

高千からドンデン線に入り4㎞ほど進んだところ、途中にあるゲートが閉まっていて、まさかの通行止め。

雪のため冬期間閉鎖となっていたが、もう6月なので山頂でさえ一塊の雪もない。

何か別の意図があるのかと勘ぐってしまうが、車を止めて歩くしかしょうがなかった。

ゲートから歩くこと30分で目的地に到着。

まずは支流の沢から入って見ることにした。

暖冬の影響で雪が少なかったせいか、水量が昨年の半分くらいしかない。

昨年同様岩魚は健在で、元気に顔を出してくれたが、真夏の渇水期が心配だ。

再び本流に戻り右沢へ入ってみたが、出合いから堰堤までで止めることにした。

これだけ水量が少ないと、堰堤より上に入っても期待は出来ない。

本流も二股手前の堰堤までで竿を出してみたが、チビ岩魚が1匹出ただけで冴えない。

今回も左俣の調査は未実施に終わった。

2020.6.12

本流で釣れた34㎝

| もう夏なのに通行止めとは |

沢の水量は昨年の半分程 |

それでも岩魚は健在、28㎝あった |

| 真夏の渇水が心配だ |

27㎝の良型 | これも27㎝あった |

本流の二股手前で右から1本出合う沢がある。

「川の名前を調べる地図」のでは孫次郎沢になっているが、佐渡トレッキング協会の地図との平仄を合わせる

ため、敢えて右沢と呼ぶことにした。

右沢は出合いから50mほどで堰堤となるが、堰堤までの間に数匹の岩魚を確認。

堰堤より先は未確認だが、水量の多い時期なら多少期待できるかもしれない。

| 右沢出合い | 出合いで釣れた20㎝ |

17㎝のチビ岩魚 |

| 出合いから50m程で堰堤になる |

藤津川の滝 黒滝 白滝

今回藤津川を遡行してみたが、ダムから林道地獄谷線までの間には、5m以上の滝だけでも7つ確認することが

できた。

黒滝の上にもう一つあるような気もするが、確認できていないので定かではない。

2019.5.8、5.13

| 堰堤から400m程でF1、5mが現れる 右岸を小さく巻いてF2に出でたが、帰りはF2から大きく巻いて下った すぐ上に見えるのがF2、5m |

F2、5m これも右岸を巻く |

F4、3m(堰堤から1.5㎞程進んだ所) すぐ上にF5、10mが続く |

| F5、10m 上部にF6、3mが見える 左岸を巻いてF6、F7へ |

F6、3m 直ぐ上に更に大きな滝が見えた |

F7、20m これが白滝と呼ばれる滝 右岸を巻くが、かなりの急斜面で危険 |

| F8、20m 黒滝 白滝を右岸から高巻くとすぐに黒滝が現れる 右岸に尾根に続く道があり、10分程で林道地獄谷線に出る |

F9、5m このすぐ下が大きな滝になっていたが、上からでは確認できず 黒滝なのか、新たな滝なのかは不明 |

F10、10m 林道地獄谷線からすぐ川に下りるとF10があり、その下にF9があった |

No.15 中津川

中津川は国府川水系31河川の一つで、妙見山を水源に持ち、旧金井町中興を経て国府川と合流する。

流程は7,410mで、国府川の支流としては6番目に長い。

朝9時過ぎまで雨が降っていたので、止むのを待ってから出掛けた。

中津川は地図で見る限り上流に堰堤が3つもあり、当初からあまり乗り気ではなかった。

奥から3番目の堰堤を越えた所から川に下りたが、地持院川同様不法投棄された古タイヤや農機具が散乱。

雨の影響もあるのかもしれないが、川の透明度は低くとても渓魚がいるような川ではない。

竿を出してみたがアタリはなく、早々に切り上げることにした。

流程が7,410mもあるので、一番奥の堰堤の上流なら期待できるのかもしれない。

2019.5.21

| 不法投棄された古タイヤや農機具が散乱 |

水は薄茶色に濁っている |

藪沢で竿を出せるようなポントがない |

No.14 梅津川 大山川

大山川の長さは600m。

水沢川との分岐から入渓したが、前日の水沢川同様チビ岩魚が次々に餌を追ってくる。

上流に行くにしたがって釣果サイズも多くなり、割合は半々といったところだが、尺を超えるような大物は出ない。

この川も滝らしい滝はなく、発電所の作業道もあるので入渓者が多いのだろう。

2019.5.17

| 大山川 水沢川同様水は透明で渓流らしい川だ |

大きな滝もなく遡行し易い |

上流にいくにしたがって釣果サイズも増えてきた 数が多いのか全体に痩せている岩魚が多い 痩せているが25㎝ほどあった |

| チビ岩魚と釣果サイズの割合は半々 |

5月でこの水量だから、夏は厳しいかもしれない |

これは26㎝の良型 |

取水口を越えたあたりから落差のある川になり、型もよくなりだす。

左岸から沢が出合う先で納竿としたが、まだ先にも岩魚は棲息しているようだ。

小さな渕に尺を超える大物が見えたが、残念ながら餌には見向きもしなかった。

2日間で50以上の岩魚を確認したが、半分が18㎝~19㎝のチビ岩魚という、今までにない不思議な川だった。

| 取水口 |

落差のある川になり型も良くなりだした | チビ岩魚から釣果サイズに主体が変わる |

| 22㎝~24㎝の釣果サイズは多いが尺物は出ない |

左岸から沢が出合う 出合いは5mほどの滝になっている |

標高400mを越えたあたりで納竿とした。 佐渡では珍しく、ここまでは滝のない川だった 相当上まで岩魚は遡上しているはずだ |

No.13 梅津川 水沢川

梅津川はドンデン山と金北山の間にある山々を水源に持ち、両津湾に流れ出る川で、5,350mと佐渡では17番目

に長い。

梅津川、水沢川、青竜川、大山川、御器清水川、大谷川と6つの支流を持ち、石花川の6つと並んで佐渡第2位を

誇る。

上流にはドンデン山や金北山への登山口のアオネバ渓谷があり、春には多くの登山客が花を目当てに訪れる。

まずは支流の水沢川を調査。

長さ1,500mほどで、上流で御器清水川(長さ150m)が出合う。

入渓早々第一投から18㎝ほどのチビ岩魚が飛び出し、その後もチビ岩魚が連続する。

100m程で右岸から青竜川が出合うが、水量が少なくパス。

水沢発電所の建物を過ぎると川は二分され、左岸から大山川が出合う。

水量はほぼ1対1といったところだが、若干水沢川の方が多いかもしれない。

18㎝から19㎝のチビ岩魚が次から次へと釣れるが、20㎝以上の岩魚はポツポツとしか釣れない。

滝もなく入渓し易い川なので、大きくなると釣られてしまうのか、魚が多すぎて大きくなれないのか不思議な川だ。

今までこんなにチビ岩魚が釣れた川は初めてだ。

2019.5.16

| 水沢川 |

第一投から18㎝ほどのチビ岩魚が飛び出した |

右(左岸)から大山川が出合う |

| 水は透明で滝もなく遡行し易いが、夏は藪に覆われ釣りづらいだろう |

チビ岩魚は次々と釣れるが、釣果サイズがなかなか出ない |

釣れた岩魚の半分以上が18㎝~19㎝のチビ岩魚だった |

取水口を過ぎた辺りから型が良くなったが、今度は数が出なくなった。

右岸から御器清水川が出合う先で納竿。

どこまで岩魚が棲息しているかは未確認だが、かなり上流まで棲息していることは間違いない。

| 唯一の滝らしい滝 それでも3mほどしかない |

取水口 |

やっと29㎝の型のいいのが釣れた |

| かなり上流まで岩魚が棲息している |

御器清水川 今回は釣行せず、岩魚が棲息しているかは未確認 |

東北電力水沢発電所 水沢川、青竜川、大山川、御器清水川の水を取り込んでいる 発電力最大133kwとあった |

早春の梅津川

内水面漁業調整規則により、新潟県の渓流解禁日は3月1日と決められている。

解禁日初日は難所のない無難な梅津川から。

林道のゲートには6:30に到着。

逸る気持ちを抑え、まずは水沢川から遡行を開始した。

ちょっとした淵で私が1匹上げると、子供が同じ淵で29㎝と20㎝を立て続けに上げたが、どれも痩せている。

水量が多いのでガン玉を2個にして沈めるも岩魚の活性は低く、一度バラしてしまうと二度は追って来ない。

取水口まで行ったところで一旦納竿し、今度は水路伝いの道を大山沢の取水口まで行き、再び竿を出した。

下りながら釣るのは難しいが、大山沢でもポツポツと岩魚は釣れた。

2020.3.1

| まずは水沢川から |

同じ渕で3匹釣れた 子供が釣ったのは痩せているが29㎝あった |

水温が低いせいか魚の活性は今一 |

| サイズはまあまあだが、痩せていてみすぼらしい |

珍しくヤマメが釣れた |

取水口下流にある3m程のちょっとした滝 |

| 水量が多くポイント選びが難しい |

大山沢を釣り下る |

大山沢でもポツポツとは釣れたが |

一旦自宅に戻り少し休んだ後、午後からは新保川に出掛けた。

ダブルヘッダーなんて滅多にやらないが、子供は明日の午前中が最後なので気合が入っている。

ところが、例年外れのない新保川もまだ早すぎたのか、釣れたのはサビのある真っ黒な岩魚やチビ岩魚と冴えない。

上流部は雪で埋まって釣りにならないので、早々に切り上げ納竿とした。

| 例年ならすぐにアタリがあっていいのに、あたりがない | まだサビのある真っ黒な岩魚 |

まだ時期が早すぎたか |

| 18㎝のチビ岩魚 |

初盛ダム下流でも竿を出してみた |

下流でも岩魚は釣れるが |

夏の梅津川

白瀬川に入った翌日から再び雨となり、14日、15日と佐渡地方は大雨警報が出されるほど雨が降り続いた。

16日には雨が止んだので、17日に白瀬川に出掛けたが前回以上の増水に、川を見ただけですぐに引き返した。

18日に再び出掛けては見たものの、水の勢いは衰える気配がない。

2日連続で引き返すのもしゃくだったので、帰り道に梅津川でちょっとばかり憂さ晴らし。

梅津川も増水はしていたが、魚は居れば釣れるものだ。

2020.7.18

| 梅津川 | 増水していても、居れば釣れる 小型岩魚は良く釣れた |

夏の渇水を心配する必要はなかった |

| たまに良型も混じる |

早春の長江川

20日に船橋に戻る予定だったので、最後は近場の長江川にした。

釣りが目的というよりは、ワサビの葉を採って持ち帰りたかったからだ。

小倉あたりにもたくさん自生しているが、長江川なら釣りもできるので一石二鳥と言うわけだ。

長江川は入渓者の多い川だが、全然釣れないこともない手頃な川。

竿は1時間半程しか出さなかったが、それでも良型を含め10匹程顔を出してくれた。

2020.3.18

| 早春の長江川 |

26㎝と型はいい |

春先は淵に何匹か溜まっている |

| 淵にいた27㎝ |

雪解けで水量は多い |

これも27㎝あった |

No.12 地持院川

地持院川は国府川水系31河川の一つで、金北山の麓から旧金井町吉井を経て国府川と合流する。

流程は4,440mで、国府川の支流としては9番目に長い。

安養寺橋から川に下りたが、不法投棄されたゴミがあっちこっちに散乱。

川の水は薄茶色で、とても渓魚がいるような川には見えなかった。

竿を出してみたが反応はなく、すぐに2つの堰堤が行く手を阻む。

2つとも右岸から巻いて上にでたが、今度は大堰堤が現れ、上は小さなダムになっていた。

バックウォーターへ繋がるような道も見当たらなかったので上流への釣行は断念。

渓魚の棲息は未確認に終わった。

2019.5.13

| 川の水は薄茶色で、とても渓魚がいるような川には見えない |

2つの堰堤を越えると大堰堤が出現 |

堰堤の上は小さなダムになっていた |

No.11 藤津川

藤津川は国府川水系31河川の一つで、妙見山を水源に持ち、旧金井町泉を経て国府川と合流する。

流程は8,430mで、国府川の支流としては5番目に長い。

藤津川ダムのバックウォーターから川沿いに釣り上り、上流にある白滝と黒滝を見て帰るという計画。

5:30過ぎにダムに着き湖畔沿いを歩くも、バックウォーターに続く道がなく、いきなり出鼻を挫かれてしまった。

地図をよく見ると左岸沿いに林道があることが分かり、来た道を引き返して林道を進んだ。

ゲート手前に車を止めて歩くこと10分で堰堤が現れ、堰堤を越えた少し先から竿を出した。

暫くアタリはなく、やっときたと思ったらチビ岩魚のバラシ。

その後もチビ岩魚を連続してバラし、チビ岩魚でもいいから写真に収めたいと思うなんて、何と情けないことか。

400mほど進んだところでF1、5mの滝が現れた。

何気なく竿を出すといきなり竿を絞る強いアタリ。姿を現したのは尺はある大物だった。

タモ網をザックから出していなかったので、岸に寄せて抜き上げようとした途端に痛恨のバラし。

F1のすぐ上にF2、5mが連続。

ここでも強いアタリがあり、今度は慎重にタモ網で取り込んだが、結果は25㎝の岩魚だった。

それでも藤津川の岩魚第一号を写真に収めることができ一安心。

| 藤津川ダム 朱鷺がうるさく鳴き上空を旋回してきた 侵入者を威嚇してきたのだろうか 中央に見えるのが両尾山(むろおやま)507.3m |

堰堤を越えた所から釣り始めた ここからチビ岩魚の3連続バラし |

F1、5m ここで尺岩魚をバラす すぐ上にF2、5mが見える 右岸を小さく巻いてF2へ |

| F2、5m 右岸を巻く |

F2の滝壺で釣った最初の1匹、25㎝ 今度はタモ網を使って取り込んだ |

F2を越えた先で31㎝の尺岩魚が出た これもタモ網を使って取り込んだ |

F2を越えたあたりから渓相もよくなり、立て続けに31㎝の尺岩魚がヒット。

その後もポツポツと釣れるものの、数が出ない。

滝の多い川なので、たくさんの魚が居つくのは難しいのかもしれない。

| ここで31㎝が出た |

これも31㎝の尺岩魚 |

その後も中型の岩魚が釣れるが数が出ない |

| 水量はさほど多くはない川だ |

バラしも含めると10数匹の岩魚を確認したが、岩魚の数自体は少ない川だった |

小さな滝が連続し出した F3、3m |

釣り始めて2時間半、F5、10m、F6、3mを高巻くと、15mほどの大きな滝が現れ、上部にも滝が見えた。

右も左も簡単に巻けそうになく、体力的にも限界だったので、白滝か確認できぬままここで引き返すことにした。

2019.5.8

| F4、3m すぐ上にF5、10mが続く |

F5、10m このすぐ上にもF6、3mが連続する |

F6、3m 直ぐ上に更に大きな滝が見えた。 これが白滝だろうか |

| F6を高巻くと、落差15mほどの大滝が現れた 上部にも滝が見える 段滝になっているのだろうか |

右も左も簡単に巻けそうになく、体力的にもここで限界だった |

これが白滝かどうか確認できぬまま引き返すことにした |

どうしても下流から辿り着けなかった黒滝と白滝を確認したくて、滝への入口がある林道地獄谷線へ向かった。

藤津川の源流部を横切るとすぐに、滝入口の看板らしきものがあった。

事前に確認した情報では歩いて10分とあったので、川沿いに下って行ったが黒滝らしき滝に行きつかない。

10m程の滝を懸垂で下降したが、すぐに別の大きな滝が出てきて万事休す。

止む無く引き返すと、ちょうど釣り人が岩魚を釣り上げているところに遭遇。

話を聞くと、黒滝と白滝は看板のすぐ上に尾根沿いの道があり、暫く進んで下ると黒滝があるのだと教えてくれた。

ただし、倒木で道は荒れて分かりづらくなっているとのことだった。

教えてもらった通り尾根沿いの道を辿ったが、すぐに倒木や藪で道は途切れてしまう。

道を探して藪の中をさまよったが見つけることが出来ない。

左の斜面を下れば辿り着くと思い進んだが、最初の10mの滝の真横に出て再び万事休す。

| 林道地獄谷線沿いにある滝入口らしき看板 後で分かったが、黒滝、白滝への道は看板真上の尾根沿いにあった |

入渓点 引き返した時、ちょうど釣り人がここで岩魚を上げているところに遭遇した |

川沿いに下っていく |

| 10m程の滝が出てきた 念のため、左岸の崖を懸垂で下降 枝につかまって下りるにはリスクがある |

10m滝の下には5m滝が続く |

更に真下には大きな滝があったが、落ち口からでは確認できない これが黒滝だろうか |

暑さで朦朧としてきたので再び林道まで戻り、林道から上の藤津川の源流部に入って見ることにした。

出会った釣り人の話では、林道より上には岩魚はいないとのことだったが、すぐに2~3の魚影を発見。

ちょっとした落ち込みでは28㎝の良型が釣れた。

2019.5.13

| 道を探して藪の中をさまよったが、とうとう発見することは出来なかった 正面に見えるのが両尾山 |

岩魚はいないようだと言われたが、ここで2~3の魚影を確認 |

小さな落ち込みにも岩魚がいた |

| 28㎝の良型 |

ここで納竿 夏には枯れてしまいそうな沢だ |

黒滝 白滝

10時過ぎに自宅戻り休んでいたが、どうしても黒滝、白滝のことが頭から離れない。

83歳の老人が行けるところへ、20歳以上年の差がある自分が行けないなんて、どうしても納得出来なかった。

右膝は転倒に次ぐ転倒で、木の枝が触れるだけでも痛かったが、午後から再び林道地獄谷線へと向かった。

渓流タビでは枯葉のある斜面は滑るので、登山靴に履き替えた。

道に迷って戻れないことも想定して、目印のテープも用意した。

午前中迷った所を右に進むと、倒木の先に道らしきものがあったが、すぐに不明瞭になる。

植林地まで進み左に下りていくと、左側後方に黒滝らしき滝が見えてきた。

林道から20分程だったが、結構長くさまよった感じがする。

黒滝から一旦川沿いに下り、白滝の上部右岸から再び植林地の中を通り、小さな尾根に辿り着いた。

滝下まではおよそ15m程の高さがあり、木の枝につかまって下りるには急斜面過ぎて危ない。

安全のためスワミベルトと20mのロープを取り出し、懸垂で滝下まで下りた。

滝下に下りて見上げると、先日下流から遡行してきて辿り着いた滝と、この白滝が同一であることが分かった。

2019.5.13

| 黒滝 20m程の見事な滝だ |

上部が段滝になっている |

白滝 2段の段滝になっている 落差は20m程か |

No.9 竹田川

竹田川は国府川水系31河川の一つで、経塚山を水源に持ち、旧真野町竹田を経て金丸で国府川と合流する。

流程は6,580mで、国府川の支流としては8番目に長い。

小佐渡を水源とする川に限れば、国府川、大野川、小倉川、長谷川の次に長い川だ。

竹田川に入るのは初めてなので、事前に綿密な計画を立てて臨んだ。

1日目は猿八から遡行して経塚山登山道から戻り、2日目は竹田ダムのバックウォーターから猿八まで遡行する

計画。

朝起きると夜中に降った雪で一面真っ白だったが、そんなに積もってなかったので決行することにした。

ノーマルタイヤなので猿八付近の積雪が心配だったが、なんとか無事にたどり着くことができた。

夕栗の滝下流まで下り釣り始めると、いきなり20㎝の岩魚が出て驚かされた。

バラシはしたものの、一気に気持ちは晴れマークに変わった。

夕栗の滝まで型は小さいながらも数匹の岩魚が出て、竹田川に岩魚が棲息していることを確認した。

2019.3.8~3.9

| 竹田川夕栗の滝下流付近 |

20㎝をバラシしたあとすぐに17㎝のチビ岩魚が来た |

16㎝のチビ岩魚 |

| やっと20㎝サイズが出た |

奥に見えるのが夕栗の滝 | 夕栗の滝の滝壺に居た16㎝のチビ岩魚 |

夕栗の滝を右岸から高巻くことにしたが、これが結構しんどかった。

下降点を見誤ったため、20mのロープを用意したのに長さが足りず懸垂出来ない。

急斜面を細い木の枝に掴まりながら慎重にトラバースしたが、引き返してでも安全策をとるべきだった。

みんなに迷惑をかけないためにも慎重さが必要だと痛感。

今回はF4、10mの滝までの遡行だったが、更に上流にも滝があるようなので、機会があれば見てみたいと

思っている。

夕栗の滝より上はアタリも魚影もなかった。

| 夕栗の滝(落差25m) 右岸の小尾根に取り付き高巻く |

高巻きの途中から見た夕栗の滝 左側が2段の段瀑になっているのが分かる |

慎重にトラバースして滝上に降りた |

| 20分ほど遡行するとF2、5mとF3、5mの2つの滝が現れる F2、5mは左岸を小さく巻く |

F3、5mの滝は左岸を直登 |

10分ほどで今度はF4、10mの滝が行く手を阻む 直登は無理なので右岸を高巻く |

| 高巻きの途中から見たF4の滝 小さな滝が連続して連なっている |

小尾根を経塚山方向に向かって15分程進む やっとのことで登山道に出ることができた |

経塚山登山道から大佐渡の山々を望む |

竹田川2日目、竹田ダムのバックウォーターから猿八まで遡行。

竹田ダムには3つの沢が流れ込んでいるが、左が猿八に続く本流筋になる。

ダムの湖畔を左から10分ほど進むと沢が出合い、堰堤を左岸から巻けば堰堤の上に出ることが出来る。

猿八までは難所もない平凡な川が続き、チビ岩魚が主体だったが岩魚が棲息していることが確認できた。

小倉川、国府川、竹田川と何れも岩魚は棲息しているものの、数は少なく釣り場としての価値は低く期待できない。

細々と生きていると言った感じで、たとえ釣れたとしてもリリースは絶対条件だ。

| 竹田ダム 左俣、中俣、右俣と3つの沢が流れ込む |

最初のポイントで17㎝のチビ岩魚が出た |

17㎝のチビ岩魚 |

| 3mの滝で釣れた19㎝ |

3mの滝 |

これは22㎝あった |

No.8 石花川

石花川は佐渡の最高峰金北山に源を発し、外海府に流れ出る川で、 6,200mと佐渡では14番目に長い。

石花川、小股沢、ブイガ沢、竹平沢、砥石沢、イラツボ沢と6つの支流を持ち、佐渡で最も渓流らしい川と言われ

ている。

毎年雪代のころには50センチを越える大物もあがっているが、訪れる釣り人も多く場荒れ感は否めない。

上流には石花川水力発電所があったが、老朽化により平成28年3月31日をもって廃止された。

道路が整備されている川だけに入渓者も多く、釣果は期待していなかったが、それなりに岩魚の姿を見ることが

できた。

岩魚は20㎝~24㎝のサイズが主体で、発電所から1㎞ほどの所で納竿とした。

小股沢は石花川最大の支流だが、出合いより堰堤が連続し、地図上で確認できたものだけでも8つもある。

8番目の堰堤までは、別ルートの林道で行けるようだ。堰堤の先が険しくて面白い釣り場かもしれない。

2019.3.18

| 川は大きく、渕も深い |

20㎝程の岩魚がすぐに出て来た |

山女魚も混じる |

| 釣れるのは20㎝~24㎝のサイスばかり |

難所もなく遡行は楽な川だ |

川が大きいので入渓者が多くても絶えることはないのだろう |

| 楽に入れる川でこれだけ釣れれば十分だ |

発電所の水圧鉄管を解体した跡 |

雪割草 |

石花川は1日で終わりにするつもりだったが、家に帰ってからパックロッドがないことに気づいた。

どうやらザックからカメラを取り出したときに、パックロッドを置き忘れて来たようだ。

しょうがないので翌日も石花川まで出向くはめに。

パックロッドの回収ついでに、前日納竿した場所から上流へ釣り上って見ることにした。

2019.3.19

| 前日納竿した場所から遡行を開始した |

この先左岸から竹平沢が出合う |

このあたりでもまだ山女魚が混じる |

| 10匹針掛かりも内6匹もバラすなど、この日は絶不調 |

左(右岸)から砥石沢が出合うところで林道は終わり、その先に堰堤が見える |

石花川は河口からここまで堰堤がない これが渓魚が絶えずに育つ環境なのだろう |

堰堤の先は二俣になっていて、右岸(左側)がイラツボ沢で左岸(右側)が本流筋になる。

イラツボ沢は水量は多くないものの落差があり、面白い川かもしれない。

本流はさらに400m上流で長尾沢、棚山沢、松尾沢に分かれる。

| 堰堤の右側(左岸)の沢が本流筋 手前のポイントで1匹バラす |

本流筋にも岩魚が居ることを確認 |

地図上では400m上流に堰堤と取水口があることになっている 発電所がなくなった今はどうなっているのだろう |

| 堰堤の左側(右岸)から流れるイラツボ沢 |

落差のある沢だ 地図上では300m上流に取水口があることになっている |

イラツボ沢にも岩魚が居ることを確認 |

石花川再び

朝、目が覚めると外は一面の銀世界。

かなりの積雪だったが、ベシャベシャの雪なのでノーマルタイヤでも何とか走行できそうだ。

今日で佐渡滞在も最終日なので石花川へと車を走らせた。

川に到着した途端吹雪になり、寒くて釣りどころではなくなった。

3匹ほど釣り上げたが30分でギブアップ。

帰りに戸地川の小俣沢にちょっと立ち寄り、3月の佐渡での釣行はこれにて終了。

2019.3.24

| 佐渡は真冬に逆戻り このあと吹雪になった |

吹雪の中でも岩魚は元気に餌を追う |

20㎝サイズだがよく釣れる |

| 30分したところでギブアップ |

戸地川小俣沢 |

これが今回最後の1匹 |

石花川 本流

10月1日から禁漁となるのに、8月、9月をどこにも行かずにシーズンを終えるのも寂しい気がした。

事前に内海府の川を3ヵ所程ピックアップしていたが、やはり新規の川に入るのはリスクを伴う。

佐渡では7月の大雨で、あっちこっちの道路が土砂崩れで通行止めになっていると言う。

実家に置いてある車は軽自動車で4駆じゃないため、大雨で荒れた林道だと入って行けない。

色々と考えた結果、釣り場までしっかりと舗装された林道がある石花川本流に入ることにした。

発電所跡より先は荒れているので、手前の空地に車を止め、まずはルアーで淵を狙って見ることにした。

ずっと雨が降ってないため警戒心が強いのか、ルアーを追っては来るが針掛かりしない。

20分程粘ってやっと針掛かりしたのは16㎝のチビヤマメだった。

その後ルアーからエサ釣りに替えて見たが、釣れるのはヤマメばかり。

たまに20㎝を超えるサイズも出たが、ほとんどは15㎝~17㎝のチビヤマメだった。

2020.8.31

| まずはルアーで淵を狙った。 数匹が追ってはくるが針掛かりしない |

20分粘ってやっとスピナーにヤマメがヒットした |

エサ釣りに替えたがチビヤマメばかり |

| 警戒心がない?チビヤマメはよく釣れるが |

パーマークの美しいヤマメ |

たまに20㎝を超えるヤマメも出た |

1時間程釣り上り、竹平沢出合い付近に来たところで、やっと岩魚が顔を出した。

小さいながらも岩魚が釣れてほっとしたが、先月あれほどいた岩魚はいったいどこへ消えてしまったのだろうか。

真新しい入渓者の跡はあったが、釣りつくされてしまうような川ではないはずだ。

やはり一雨来ないと真夏の釣りは難しいのかもしれない。

| 淵には数匹のチビヤマメが群れている |

この日最大のヤマメ22㎝ | 竹平沢出合い付近 |

| 18㎝と小さいながらやっと岩魚が姿を現した |

20㎝と型はよくない |

ヤマメだけでも20匹近く釣れたのだが、岩魚はどこへ消えた |

チビヤマメばかりじゃ面白くないので、堰堤上流まで足を延ばしてみることにした。

ヤマメが遡上できるのも堰堤までで、それより上は岩魚領域になる。

しかし、ここでもなかなかアタリがなく、粘った末に上がってきたのは18㎝のチビ岩魚だった。

ここもダメかと諦め掛けていたら、突然尺上級が淵の底から浮き上がったエサに飛びついてきた。

残念ながら針掛かりはしなかったが、やはり大物は潜んでいる。

その後も尺上級が飛び出してきたが、針掛かりせず反転していくばかりだった。

帰りは石花川林道を下って戻ったが、7月の大雨の影響からか、2か所ほど土砂崩れの跡があった。

他の林道でも同じように土砂崩れが発生したに違いない。

| 堰堤上流の石花川 |

25㎝の岩魚 |

淵の底から尺物が飛び出してきたが |

| 取水口跡 |

石花川林道 土砂崩れの跡が2か所ほどあった |

多くの林道で土砂崩れがあったに違いない |

No.7 戸地川

戸地川は妙見山や二ノ岳に水源を持ち、河口にある戸地集落から外海府の海に流れる川。

流程は5,671mと島内145の2級河川中16位だが、流量は豊富で、佐渡で一番美しい川と言われている。

国府川などの国仲の川とは違い、流程が短いが急峻なため、河口付近でも水は冷たい。

かつてここには佐渡金山に送電するための発電所があり、今でも当時の取水口跡を見ることができる。

左俣

左俣の上流には白滝と呼ばれる大滝があるが、途中で大高巻きしないと辿り着けないと言う。

地図では標高370m付近で右岸からにじき沢と砥石沢が出合い、更に400mラインで鉄ヶ滝と白滝に分かれている。

かつては4つの沢に取水口があり、標高400mラインに作られた水路に沿って戸地の発電所に水が送られていた

ようだ。

にじき沢出合い手前の標高320m付近まで来たところで通らずに阻まれ、止む無く遡行を断念。

左岸を大高巻きすれば越えられそうだが、白滝を見ることが目的じゃなかったので、ここで納竿とした。

2018.8.10

|

|

|

| 夏の岩魚は渕よりも瀬尻がポイントになる |

7寸サイズだが体高のある良型岩魚 今回はバラシが少なく、確り針掛かりした |

オレンジ色の腹が特徴の居つき岩魚 |

|

|

|

| この渕で子供がこの日最大の27.5㎝を上げた |

丸々と太った夏の岩魚 |

泳がないと遡行できない渕(標高320m付近) 奥には10mほどの滝が見える 高巻くのも大変なのでここで納竿とした |

右俣

河口より4㎞ほど上ったところにある堰堤で川は二分されるが、右俣が支流で左俣が本流になる。

まずは右俣を釣り上がったが、300mほど進んだところで大きな淵が現れる。

両岸がゴルジュになっており、泳ぐか高巻く以外突破できそうもない。

右岸に高巻きルートがあり、途中から3段の魚止めの滝が微かに見えた。

結構落差のある大きな滝だ。

スワミベルトと6㎜20mの補助ロープを持参したが、これ以上進んでも無理とここで納竿。

岩魚は7寸サイズが数匹釣れただけで、入渓者が多いせいか魚影も薄く、あまり期待できない沢のようだ。

2018.7.4

|

|

|

| 右俣 透明度は抜群だ |

200m程進むとやっと源流らしくなる |

7寸サイズの岩魚 |

|

|

|

| これも7寸サイズ 入渓者が多いせいか魚影も薄い |

堰堤から300m程のところにある通らず この先すぐ右に3段の魚止めの滝がある 右岸に高巻ルートあり |

最後の淵はルアーで狙ったが、残念ながら釣れたのは18㎝のちび岩魚だった スピナーはブレットンの赤 |

本流下流

河口より堰堤までは岩魚も混じるがヤマメ領域となる。

堰堤までは障害物がなくサクラマスが遡上できるのでヤマメの魚影は濃いが、15㎝~20㎝の小型が主体。

こういう川は渓魚が途絶えることはない。

2018.7.2

|

|

|

| 戸地川本流(三番橋上流付近) |

釣れるのはちび山女魚が主体 |

やはり入渓者が多く場荒れしているようだ |

|

|

|

| やっと20㎝を超える山女魚が出た |

佐渡一の清流と言われるだけのことはある |

ウツボグサ(シソ科) |

小俣沢

河口から2㎞ほど上ると左岸から沢が出合うが、これが支流の小俣沢だ。

入渓してからほどなく、目の前に水道橋として作られためがね橋が現れる。

橋を潜った先は深い淵になっていて遡行できないため、橋の手前の左斜面を登って上に出た。

上には水を取り込む水路があり、水路沿いに魚留の滝まで進む。

魚留の滝から500mほど進んだところで、目の前に大滝が見えてくる。

近づいて見ると滝は5mほどあり、下は大きな滝壺となっていた。

ロープが取り付けられていて登れそうだが、今回はここで納竿。

2016.8.16

|

|

|

| 小俣沢を釣り上る |

小俣沢のヤマメ |

15㎝クラスのチビヤマメが面白いようにアタックしてくる |

|

|

|

| めがね橋 大正4年に完成した水道橋 |

魚留の滝 ここから水路で水を取り込んでいる |

魚留の滝で釣れた岩魚 |

|

|

|

| この淵は右岸(左側)から巻く |

大滝が見えてきた 滝壺で粘るもアタリなし |

ロープが取り付けてあったが、今回はここで納竿 |

小俣沢

出合いからめがね橋まで。

2019.3.12

| 小俣沢 |

19㎝の岩魚 |

15㎝~17㎝の山女魚がよく釣れた |

| 20㎝の岩魚 |

めがね橋 |

本流下流

林道ゲートから大清水湧水付近まで。

2019.3.12

| 戸地川本流 |

15㎝~17㎝のチビ山女魚がよく釣れた | |

| 雪解けの水で水量が多い |

早春の戸地川

6時前には起床してすぐに出掛けた。

子供は今日が最終日で、夕方のジェットフォイルで帰らなければならないので、朝から気合が入る。

この時期の佐渡にしては珍しく、3日間とも天気には恵まれた。

7時過ぎには遡行を開始し、竿を出してから3ヵ所目のポイントで子供にアタリが来た。

24㎝のサビのない岩魚で、梅津川や新保川の岩魚のように痩せていない。

その後も次々とアタリがあり、開始1時間で10匹を超えた。

私はバラしてばかりいたが、それには明確な理由がある。

佐渡の川は藪沢でちょうちん釣りのため、上に強く合わせられない。

強く合わせて失敗するとすぐに枝や藪に引っ掛かり、仕掛けをダメにしてしまうからだ。

長年の習慣で自然と聞き合わせになってしまうためバラしが多くなる。

それでも1回の釣行で仕掛けはいつも5セットは用意している。

| 早春の戸地川 |

幸先よく子供に24㎝の良型が来た | 戸地川はイバラや蔓が少なく遡行し易い |

| またまた子供にヒット |

岩魚の活性は高い |

22㎝~23㎝のレギュラーサイズが中心だが |

| 開始1時間で10匹 | 昨日の鬱憤を晴らすかのように釣りまくる |

梅津川や新保川と違ってあまり痩せてもいない |

子供の釣りを見ていると、枝に引っ掛けるのを恐れず強く合わせ、確実に針掛かりさせている。

すべて上あごに掛けていたのがその証だ。

藪の少ない戸地川ならではだが、他の川ではなかなかそうはいかない。

私が5匹上げた所で子供が13匹。

20匹になったら止めようと、最後の淵で子供が粘って2匹上げ、僅か2時間で目標を達成。

これで十分満足しただろう。

2020.3.2

| 他の川に比べて藪は少ない |

枝に仕掛けが絡まるのを恐れず、確りとアワセている |

上あごに確りと掛けているのはさすがだ |

| この日の最大26.5㎝ | これも26㎝の良型 段々型が良くなってきた |

淵尻にも岩魚が出ている 同じ佐渡でも国仲側の川とは様相が違う |

| この淵で2匹上げたところで納竿 | 19匹目の24㎝ |

最後の淵で粘って目標の20匹目達成 これで十分満足しただろう |

夏の戸地川

金北山に登った翌日は渓流へ。

夏は藪だらけになる佐渡の渓流だが、比較的藪の少ない外海府の戸地川に入ることにした。

例年入っている新保川あたりは猛烈な藪に覆われるので、夏はもう入る気がしなくなってきた。

戸地川が釣れなければ翌日別の川に入る予定だったが、子供も満足できたようなので今年はこれで終わり。

2019.8.12

| 釣行開始 |

開始3分で早くも20㎝サイズがヒット |

戸地川は夏でも藪が少なく釣りやすい川だ |

| 3連続バラシて首を捻っていたが、すぐに勘が戻ったようだ |

18㎝~19㎝のチビ岩魚も多かった |

23㎝~24㎝の良型も混じる |

| 佐渡で一番透明度が高いと言われる戸地川 |

夏の岩魚は淵よりも瀬尻にいる 思わぬところから飛び出してくるから油断できない |

入渓者が多い川なので大物はでなかった この日の最大は25㎝まで |

| 夏は敢えて藪沢に入る必要もない |

2時間で18匹程釣れたので、7分に1匹のペースだ |

この先は通らずと滝があるのでここで納竿 |

秋の戸地川

今回は夏に釣った岩魚の成長ぶりを確認するのが目的。

漁協のない川でも、都道府県の内水面漁業調整規則が適用されるため、今シーズン最後の釣行となった。

新潟県の岩魚や山女魚の禁漁期間は、10月1日~2月末日と定められている。

かつては11月1日~11月15日の、たった15日間だけが禁漁という時代もあった。

高い旅費を払ってまでやってくる島外からの釣り人もいる。

釣った魚を持ち帰りたい気持ちは分かるが、こんな小さな川に何人も入ったらひとたまりもない。

征服するけれども支配はしない。

釣った魚は写真に収めるだけにしてもらいたいもの。

2018.9.26

|

|

|

| 佐渡一の清流と言われる戸地川 透明度は抜群 |

1ヶ月間で一回りも大きくなった岩魚 8寸サイズ |

夏は瀬で釣れた岩魚も、秋は渕がポイント |

|

|

|

| 夏よりも体高が高いのが特徴 8寸サイズ |

28㎝の良型 丸々と太っていたので取り込むのに苦労した |

こちらも9寸サイズの良型 これから産卵を迎え子孫を残す |

|

|

|

| 釣れた岩魚は24㎝以上の良型ばかりだった |

夏に9寸サイズの岩魚も一回り大きくなり、尺近くまで成長していた |

ここで納竿 |

No.6 新保川

佐渡の最高峰金北山を水源に持ち、流程は12,000mと国府川水系31河川の中では国府川、大野川に次ぐ長さを誇る。

内陸部を流れる川でありながら、源流部は外海府の川並みの落差があり、本格的な渓流釣りが楽しめる。

この川で釣りをするようになって20数年、ほぼ毎年のように通った。

3月は雪解けとともに岩魚の飽食活動が活発になる頃だが、新保川の源流部はGWの頃までは雪渓に覆われる。

沢は雪解けの水で普段の倍以上の水量だった。

浅い所を選びながら渡渉していくが、それでも膝上まで浸かってしまう。

水がもの凄く冷たい。

源流域は雪に覆われ釣りにならないので、2時間ほどで切り上げた。

2018.3.31

|

|

|

| 雪解けの水で水量が凄い |

いきなり7寸の岩魚がヒットした |

7寸サイズの岩魚が次々にアタックしてくる |

|

|

|

| 夏に比べて藪がない分遡行は楽だ |

朱点が綺麗な岩魚 |

良型の岩魚を次々に釣り上げていく |

|

|

|

| 8寸サイズの良型サイズ |

水量が多く釣り辛くなってきた |

残雪が多くなり納竿 |

夏は藪に覆われ沢に入るのが困難になる。

特に佐渡の山にはイバラが多く厄介だ。

マムシ、アブ、ヤブカと釣り人を悩ます先住者達も厄介な存在だろう。

岩魚が絶えることなく深山幽谷に棲息できる理由がここにある。

|

|

|

| 釣行開始 |

一投目から7寸の岩魚がヒット |

4匹目は8寸と良型 |

|

|

|

| これも8寸サイズ |

転倒しないよう慎重に進む |

雪解けで水量が多く、水も冷たい |

昨年の夏は転倒して指を怪我したので、滑らないよう慎重に遡行していった。

指はまだ曲がったままで痛みも残るので結構辛い。

還暦を迎え、足腰がだいぶ弱って来たと実感した。

2018.5.22

|

|

|

| 朱点が鮮やかな岩魚 |

ほとんどが7寸サイズ |

魚影は濃いが相変わらずバラシが多い |

|

|

|

| 水量が多く滝下のポイントには竿を出せない |

この日最大の26㎝ | 張骨沢不動の滝 |

新保川 張骨沢~又次郎川内沢

今回は二箇沢出合いより遡行し、張骨沢と又次郎川内沢へ入って見ることにした。

本流は相変わらず良型の岩魚が顔を出し、梅津川のようにチビ岩魚は出てこない。

張骨沢は出合いから20mほどで滝があり行き止まりになるが、滝までの僅かなポイントに岩魚がいる。

滝壺にはいつも主がいて、過去には尺を超える岩魚が何本も釣れている。

今回も丸々太った33㎝の尺岩魚が釣れたが、餌が落ちてくるいい場所を確保した岩魚は当然大きくなれる。

新保川の本流は張骨沢出合いからは又次郎川内沢と呼ぶようだが、ここから水量は極端に少なくなる。

水深10㎝ほどの小さなポイントにも岩魚がいて、過去に30㎝を超える尺岩魚を上げたこともあり侮れない。

標高650mまで行くとさすがにポイントがなくなり、アタリもなくなってくる。

まだ上流に岩魚は棲息しているかもしれないが、ここで納竿とした。

2019.5.21

| 本流F1 | 本流の岩魚も健在 | |

| 滝までの僅かなポイントに岩魚はいる |

張骨沢F1、10m |

滝壺の手前で出た26㎝ |

| 滝までは僅かな距離だが、下から順番にサイズアップしていく |

F1、10m 尺岩魚を何本も上げているポイントだ |

滝壺の主、33㎝の丸々と太った岩魚 太さは40㎝級だ |

| 水深10㎝程の所にも岩魚は棲息している 侮れないポイントだ |

今回は20㎝のチビ岩魚しか出なかったが、過去には尺岩魚も出ている。 |

標高600m付近 過去に尺岩魚を2本も上げたことがある |

早春の新保川

新保川に行く前に長江川に立ち寄ったが、真新しい入渓者の跡があり、アタリも渋く数匹釣ったところで撤退。

新保川は想像以上の水量でポイント選びに苦戦。

30㎝を超える尺岩魚もでたが、まだサビが残る痩せた岩魚ばかりだった。

同じ金北山に水源を持つ川でも、長江川よりも雪代の水が多く、冷たいからかもしれない。

周りはイバラだらけで、釣りをする時間よりも絡まった仕掛けをほどいている時間のほうが長かった。

2019.3.23

| 右岸から袖ヶ沢が合流する |

痩せているが30㎝を超える尺岩魚 |

24㎝の良型 |

| 新保川の岩魚はサビが残り痩せている |

これも痩せてはいるが26㎝あった | 長江川で最後に釣った27㎝ まだサビが残るが痩せてはいない |

No.5 長江川

長江川は佐渡の最高峰である金北山に源を持ち、麓の長江集落を経て加茂湖に注ぐ2級河川。

流程は4,050mで、佐渡の川では長い方に入る。(23番目)

過去この川を釣行したのは2001年と2007年の2回。

難所もなく平坦な川だけに入渓者が多く、場荒れ感は否めない。

ただ、林道から少し入った所から堰堤が3ヵ所程続くが、たまりでは大物も上がっているようだ。

高校生の頃、長江に住む友人の同級生の家に遊びに行ったことがあったが、部屋にあった魚拓には驚かされた。

確か48㎝の岩魚だったように記憶しているが、この堰堤あたりで釣ったのだろう。

下流には大正時代に造られたという発電所跡が残っている。

何年か前にNHKのBS日本釣りの旅に登場した川でもある。

入渓者が多くあまり釣れない川と認識していたが、今回はまだ誰も入っていなかったのかよく釣れた。

条件が良ければこんなこともたまにはある。

2019.3.15

| 長江川 |

いきなり丸々と太った28㎝が出た カエルでも食べたのだろうか |

これも25㎝あった |

| 雪解け水が多いがほとんどの渕に岩魚が居た |

これも丸々と太っている この時期としては珍しい |

24㎝前後の岩魚が面白いように釣れた |

| これだけ水量が多いとポイント選定が難しい |

春先はこんな痩せた岩魚が多いのだが |

大物が潜んでいそうな渕 |

驚いたのは、この時期は痩せた岩魚が多いのだが、ここの岩魚は丸々と太っていたことだ。

冬眠から目覚めたカエルでも食べているのだろうか。

何匹釣ったか忘れるほどよく釣れたが、すべて20㎝以上だったことにも驚いた。

入渓し易い川なので、一度人が入ってしまえばまた釣れない川に戻ってしまうのだろうが...。

| 何匹釣ったか忘れるほどよく釣れた |

これはまだサビが残った岩魚 25㎝ほどあるが痩せている |

今回はまだ誰も入っていなかったのかよく釣れた |

| 山葵がたくさん出ていた |

佐渡全山で咲き誇る福寿草 こんなに自生しているとは知らなかった |

早春の花、キクバオウレン |

No.1 小倉川

国府川水系の一つで、小倉川、大久保川、払川、宮之河内川と4つの支流を持つ。

小佐渡の最高峰大地山(646m)と東境山(600m)、飯出山(525m)に水源に持ち、11,768mと佐渡では5番目に長い。

小倉の流れ~水澄みて~♪

我が母校、畑野中学校の校歌の1節にも登場する小倉川は、子供の頃から慣れ親しんだ川でもある。

佐渡に岩魚や山女魚がいることを知ったのは大学の釣部に入ってからのこと。

佐渡に於ける渓流釣りの原点はここから始まった。

小倉の集落から2㎞ほどで、小倉川は西ヶ平方面から流れる中川と、駒ノ上方面の本流とに二分される。

釣り場は中川の出合いから西ヶ平の滝までの僅かな区間だが、山女魚と岩魚が混棲しており魚影は濃かった。

2006年に小倉ダム(通称朱鷺湖)が完成。

中川出合い付近から駒ノ上まではダム湖に沈んでしまったため、今はどうなっているのか分らない。

No.2 小倉川支流 宮之河内川

小佐渡の最高峰大地山(646m)を源とする宮之河内川は、流程は4,000mと小倉川の支流のなかで最も水量が多い。

小倉の集落を過ぎると直ぐに右岸から宮之河内川が合流する。

1㎞ほど上ると落差のある渓相に変わり、ここからが本格的な釣り場となる。

かつては小倉川の支流のなかで最も魚影の濃い川だったが、今ではまったく魚のいない川になってしまった。

漁協が解散した影響もあるだろうが、ずっと行われていた護岸工事の影響が多分にあるように思われる。

工事も終わり、もしかしたらと期待して臨んだが、アタリは全くなく寂しい限りだった。

2023.3.18

| 宮之河内川 | 小佐渡の川では珍しく岩魚や山女魚の多い川だった | 渓相は申し分なしだが、アタリはない |

| ここもよく釣れたポイントだった | この上も護岸工事が行われ、かつての面影はない |

小倉川支流 中川

西ヶ平の中川にも入ってみることにした。

この川を訪れるのは25年振りで、宮ノ河内川同様山女魚も岩魚もよく釣れた川だ。

小倉ダム(朱鷺湖)ができてからどうなっているのか、ずっと気になっていた川でもある。

出合いから大開の滝まで竿を出してみたが、アタリもなく魚影すらなかった。

2019.3.5

| 小倉ダムへの流入口はこんな姿に | 出合いはコンクリートの用水路に変わった |

アタリもなく魚影すらなし |

| 大開の滝 |

西ヶ平の千枚田から小倉ダムを望む |

No.3 小倉川支流 祓川(はらいがわ)

祓川は小倉の集落から1.5㎞ほど行った出又橋で左岸から合流する川で、飯出山(525m)を源に持つ。

流程は1,880mで水量はあまり豊富ではないが、かつてはちょっとしたポイントで山女魚や岩魚が釣れた。

田んぼへ水を取り込んでいるため、下流では水量が少なくても、上流部では意外に水量が豊富だったりする。

出合いから500mで第一堰堤があり川は二俣に分かれ、更に500mほどで第二堰堤が現れる。

二俣の左の沢は藪沢で水量は少ないが、山女魚は棲息していた。

今回左俣をF1の滝までと右俣を第2堰堤まで竿出したが、15㎝ほどのチビ岩魚が1匹釣れただけだった。

宮ノ河内川は未調査ながらも、中川も祓川も護岸工事でズタズタに...。

かつて山女魚の宝庫だった小倉川も、今は見る影もなく釣り場としての価値はなくなってしまったようだ。

2年程前(2017年)、小倉川が大雨で決壊したニュースを見た。

佐渡の川は細くて狭いので、いったん大雨が降ると、土砂とともに魚も流されてしまう。

堰堤より下に流された魚は元いた場所に戻ることが出来ないので、上流の魚は必然的にいなくなってしまう。

大雨による洪水が、小倉川の魚がいなくなった原因の一つかもしれない。

2019.3.5

| 左俣、出又橋上流付近。 ここで15㎝のチビ岩魚が出た |

15㎝のチビ岩魚 細々と生きているといった感じだ |

飯出山を源とする祓川 |

| 左俣F1、5m かつてはここで良型の山女魚が出た |

右俣、出又橋上流付近 |

右俣は第2堰堤まで竿を出すもアタリなし 水害の影響もあるのかもしれない |

No.4 国府川(新穂川)

国府川は国見山(629m)に水源を持ち、流程19,062mと佐渡では一番長い川で、河川数もダントツの31を数える。

新穂ダムで支流の天神股川とに分かれ、3㎞程行くと臼ヶ滝からの沢が合流。

更に1㎞程で川は二俣に分かれる。

水量から見て左側の黒滝方面が本流のようだ。

黒滝の奥には、かつて野生の朱鷺が棲息していた黒滝山がある。

この川を訪れるのは実に40年振りのこと。

よく整備された黒滝林道に嫌な予感がしたが、右俣との合流点で目にしたのは、護岸工事の跡と新しくできた

堰堤。

期待はできないと思ったが、取り敢えず黒滝まで行って見ることにした。

最初のポイントでチビ岩魚をバラシして安堵するなんて、何と情けないことか。

その後31㎝と20㎝の岩魚が出たが後が続かず、黒滝まで行って引き返した。

2019.3.6

| 新しくできた堰堤 左が黒滝へと続く本流で右は支流の右俣 |

40年前は山女魚の生息域だったが、山女魚は1匹も釣れなかった |

33㎝の尺岩魚 |

| 20㎝の岩魚 魚自体が少なく後が続かない |

黒滝下の渕 好ポイントに見えるがアタリはない |

黒滝 40年前は直登してF2まで行った |

右俣も15㎝と17㎝のチビ岩魚が連続して釣れたが、後が続かない。

諦めて納竿しようとした最後のポイントで33㎝がでたが、如何せん魚自体が少ない。

ここの岩魚も細々と生きていると言った感じで、釣り場としての価値は低い。

| 右俣 かつてここで33㎝の尺山女魚を上げたこともある |

15㎝のチビ岩魚 |

17㎝のチビ岩魚 |

| 33㎝の尺岩魚 |

こんな小さな川に岩魚は細々と生きている |

山の斜面に群生する福寿草 |