佐渡の渓流Ⅵ

No.10 大久保川

大久保川は経塚山を水源とし猿八から大久保集落を経て小倉川に合流する。

流程は3,000mで、国府川水系の河川としては12番目に長い。

古い文献などに依ると、猿八を流れる川なので猿八川とも呼ばれていたようだ。

二級河川の起点上流で川は二俣に分かれ、支流の右俣は猿八の集落を通り上流には夫婦滝がある。

左俣には一度も入ったことがなかったが、上流にある滝マークがずっと気になっていた。

畑野村志に、「大沢の滝、猿八川上流に懸り高さ数丈、奔流岩角を打ち飛沫四散し頗る奇観とす」と記述がある

が、この大沢の滝が滝マークの滝で、猿八七滝の一つである可能性は高い。

県道81号佐渡縦貫線の適当なところに車を止めて、ポッポのパンの前を通り小倉の八瀬松方面への道を進む。

眼下の川は小滝が連続する荒々しい姿を見せ、大久保川にもこんな場所があったのかと驚かされる。

|

|

|

| ポッポのパンから下りた辺りの大久保川 | 小滝が連続する | 3段の滝 |

八瀬松方面との分岐を右の川沿いに進むと、川は一転して用水路のように変わり複雑な気持ちなったが、沈下橋を

渡って進むとやっと渓流らしい姿に変わりほっとする。

小滝が現れた所から竿を出して見るもアタリはない。

300m程進むと大滝が現れたが、これが地図に滝マークがある大沢の滝だろう。

落差は10m程だが、今迄に見たことのない2条に分かれた珍しい滝だ。

落ち口がどういう風になっているのか、機会があればまた訪れて確認してみたい。

|

|

|

| 八瀬松方面との分岐 柳平橋と書かれていた |

一転して用水路のような川に変わってしまった | 沈下橋を渡る |

|

|

|

| 渓流らしくなってきたので竿を出して見るもアタリはない | 3mの小滝 ここでもアタリなし |

300m程進むと2条に分かれた大滝が現れた |

大沢の滝 落差10m2条の滝

落ち口はどういう風になっているのだろうか

|

|

| 左側の滝 | 右側の滝 |

猿八七滝巡りコースタイム

林道(夫婦滝沢出合い)7:10-15m滝7:20-夫婦滝7:35~経塚山登山口8:00-夕栗の滝8:50-高巻き25分

5m滝(F2)9:30-10m滝(F4)9:40-高巻き30分-経塚山登山道10:15-経塚山登山口10:30

~県道81号10:35-柳平橋10:50-大沢の滝11:20-県道81号12:05

4時間55分 2024.3.27

猿八七滝

猿八には七つの滝があるという。

猿八は旧畑野町と旧真野町の境界線東側の標高300m付近にある山あいの集落で、経塚山まで繋がる尾根の

西に竹田川、東に大久保川が流れている。

今回、この2河川にある滝を7つほどピックアップして見て回ることにした。

まずは大久保川支流の滝2つから。

支流沿いの林道を1㎞奥に入って行くと、左に大きくカーブする先に落差15mはある大きな滝が見えてくる。

水量の多い時期でないと迫力がないが、春先は滝の上部まで見えて迫力がある。

|

|

| 真下からだと落差10m程にしか見えないが、滝は上部奥まで続いている | 倒木の先にまだ2段あり、落差は20m近くあるかもしれない |

林道を300m程戻り、右岸の小沢を150m入って行くとすぐに滝が現れるが、これが名の知れた夫婦滝だ。

こちらの滝も水量が多い時期でないと迫力がないが、春先には名前の由来にもなっている、二つの沢の落ち口から

流れでる水流がよく分かる。

|

|

| 夫婦滝 落差10m |

夫婦滝を後にし、今度は竹田川上流の夕栗の滝とその上流にある3つの滝を見ることにした。

夕栗の滝は畑野村志に依れば「夕暮の滝」とあり、「経塚山より出づる升田川の上流に在り此辺樹木鬱蒼

昼猶暗し此名の起る所なり」とある。

昔は竹田川の左俣を升田川と呼んでいたのだろうか。

|

|

| 夕栗の滝 落差25m | 夕栗の滝の右側にある滝 こちらの方が落差はある |

以前夕栗の滝を右岸から高巻いた時、落ち口のすぐ上の急斜面を下りて危なかったので、今回左から大きく高巻い

たが、これが失敗だった。

眼下に民家が見え進路が間違っていることに気付いたが、引き返すのも面倒だったので、尾根のピークまで斜面を

50m直登する羽目になってしまった。

GPSばかりを頼って地図を読み込むのを疎かにするとこういうことになる。

|

|

|

| 夕栗の滝の右岸を高巻く | 枝尾根をピークまで上る | ピークから国仲方面を望む |

|

|

|

| 鞍部から緩斜面を左俣へと下る | 竹田川左俣 | 奥にF4が見える |

鞍部から川に下り50m程進むとF2とF3が現れ、更に50mでF4が現れる。

|

|

| F2 落差5m | F3 落差4m |

|

|

| F4 落差10m 真下からだと上部が見えず、5m程にしか見えない |

高巻き途中から見たF4 |

F4は右岸から高巻き、枝尾根を476mの標高点まで進むと経塚山登山道に出られる。

|

|

|

| F4を右岸から高巻く | 枝尾根を476mの標高点まで進む | 経塚山登山道で戻る |

7時にスタートした滝巡りも竹田川を終えて4時間近くが経過。

だいぶ疲れてはきたが、最後の力を振り絞って大久保川へと車を走らせた。

2024.3.27

新穂川(国府川)支流黒滝川

臼ヶ滝川を後にし、今度は黒滝川へと向かった。

黒滝林道も佐渡の多くの林道に見られるように倒木だらけで荒廃が酷く、もう復旧させるつもりもないのだろう。

国府川の起点は黒滝林道の終点、黒滝川と樋後川に分かれる所からになっている。

左俣の黒滝川には名の知れた黒滝があるが、その上流にも滝マークが存在する。

この滝には大学生の頃(1980年)に一度だけ訪れたことがあったが、前々からもう一度見てみたいと思っていた。

黒滝川沿いにも黒滝越え(立間道ともいう)があり、前浜の立間や豊岡に繋がるトネ道が存在していて、地図上に

は右岸沿いに破線の道があるものの、実際には跡形もなくなっている。

地図上には多くの破線の道が載っているが、そのほとんどは跡形もなく、実線の道ですら消滅してないのが現状だ。

黒滝の落差がどう見ても11mもあるように見えないが、1980年に撮った写真と比べて見ると、どうも土砂が堆積し

て底が上がってしまったようだった。

黒滝を直登するのは危険なので、右岸から高巻いて200m程進むと2段の滝(F2)が姿を現す。

これが地図に滝マークのある滝だ。

落差は2段で6mといったところだろうか。

廃道となってしまった黒滝越えだが、機会があれば行ける所まで行って見たいとも思っている。

|

|

|

| 黒滝林道の終点 ここが二級河川国府川の起点でもある |

黒滝川 | ここは濡れながら突破する |

|

|

|

| 右の岩を乗り越えれば黒滝がある | 黒滝 2段11mとあるが、どう見てもそんなにはない |

黒滝の上段部分 |

|

|

|

| 右岸の斜面を高巻く | 黒滝の上流 | 200m程進むと2段の滝(F2)が姿を現す |

2段の滝(F2)落差6m

コースタイム

うすがたき橋9:50-黒滝林道終点10:05-黒滝10:55-2段の滝(F2)11:15-うすがたき橋12:30

2024.3.25

新穂川(国府川)支流臼ヶ滝川

2月の計画段階では雪が少なく春が早いとの予報だったので、大ザレ川下降~泊川遡行を計画に入れていたが、

いざ佐渡に着いて見ると、金北山や金剛山にはまだたくさんの雪が残っていた。

念のため数日日程を延ばした上で、当初の計画通り6時に自宅を出て北小浦から真更川方面へ車を走らせた。

最初は雪もなく順調に思えたが、林道内海府線分岐手前まで来た途端、道路一面の積雪でまさかの通行不能。

止む無く引き返し急遽小佐渡の新穂川に変更したが、往復2時間のロスはショックだった。

国府川の上流は新穂川と呼んでいるが、かつては瓜生屋川とも呼ばれていたそうだ。

支流の臼ヶ滝川には出合いから500m程の所に有名な臼ヶ滝があるが、更に1㎞程上流にある滝マークが前々から

気になっていた。

まずは5年振りの臼ヶ滝から。

|

|

|

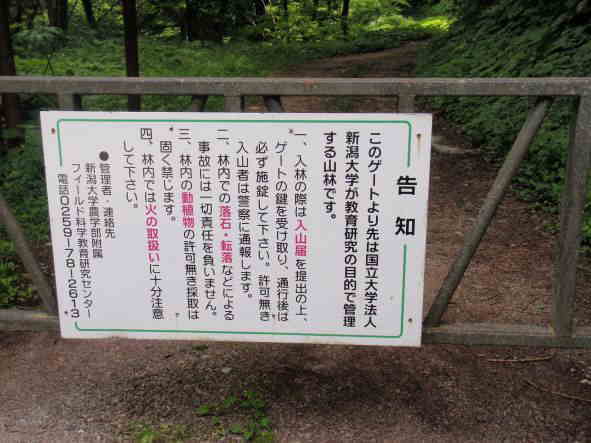

| うすがたき橋を渡る | すぐに営林署のゲートがあり車を通れない | 林道から斜面を下り滝下に出る |

|

|

|

| 臼ヶ滝 落差6mとあるが5mくらいにしか見えない |

岩壁に四角くくり抜かれた石碑 竜神様を祀っているらしい |

滝の上にも小さな滝が連続する |

|

|

|

| 水量の多い時期ならではの光景だ | ちょっとした釜もある | 竿を出して見るもアタリはない |

臼ヶ滝 落差6m

臼ヶ滝を後にし、今度は林道を滝マークを目指して進んだ。

林道は営林署が管理するだけのことはあってかよく整備されている。

林道終点から川に下りていく道があり、しかも丸太で階段状になっていたのには驚いたが、滝に行くために作っ

たものだろうか。

かつて臼ヶ滝川にも黒滝越えの道と平行した臼ヶ滝越えの道があったが、その道は早くから廃道になったという。

川に下りて150m程進むと目の前に2段の滝が姿を現したが、落差が5m以上もあるように見えない。

近づいてよく見ると4段の滝になっていて、合わせ技で6mあるかないかという感じだが、形はいい滝だ。

滝壷で唯一アタリがあったがこれ1匹だけということもないだろう。

|

|

|

| 林道終点 左から川に下りる道がある |

川を150m程進むと目の前に滝が姿を現す | 地図に滝マークのある滝 下段は3m程しかないが形はいい |

4段の滝 落差6m

コースタイム

うすがたき橋8:10-臼ヶ滝8:25-林道終点9:00-4段の滝9:10-うすがたき橋9:50

2024.3.25

竹田川中俣

達者川を早々に切り上げ、今度は小佐渡側の竹田川に向かった。

23日も一日中雨だったので、一日2河川回らないと計画通りに遂行出来なくなったてきた。

国府川水系の竹田川は竹田ダムで3つの支流に分かれている。

二級河川の起点がダムの下辺りに位置しサルウ川合流点と書かれているので、左俣か右俣のどちらかがサルウ川

のように思われるが、はっきりしたことは分からない。

以前それぞれの名前が知りたくて国府川左岸土地改良区を訪れたことがあったが、名前は分からないという。

左俣と右俣はすでに調査済みだったので、残すは中俣だけだった。

ダムに車を止めて湖畔の道を進むが、倒木や陥没で荒れ放題でもう復旧させるつもりはないようだった。

中俣も右俣同様バックウォーターを過ぎた所に堰堤があり、ダムに魚が居たとしても遡上はできない。

300m程進んでも全くアタリがなく小さな滝が現れた所でだめなら諦めようと思ったが、バラシはしたもののチビ

岩魚が顔を出し思わず顔がほころぶ。

滝を越えた所でも僅かではあるが岩魚は居て、3つの沢すべてに細々ながら岩魚が生息していることが分かった。

小佐渡の川は岩魚が生息していても数が少なく絶滅に瀕しているので、持ち帰えらぬようお願いしたい。

|

|

|

| 竹田川ダム | 湖畔沿いの道は倒木や陥没で壊滅状態 | 中俣入口の堰堤 |

|

|

|

| 堰堤上流の渓相 | 3m弱の小滝 ここでチビ岩魚が顔を出した |

小滝は左から巻く |

|

|

|

| 小滝の上にも岩魚は生息 | 中俣の源流部 | 数は少ないが細々と生息している感じ |

左沢

堰堤の上流では左から沢が出合うが、右沢との水量比は1:4程。

少しだけ竿を出して見たがアタリはなく、夏場は枯れてしまうような沢なので見込みはないだろう。

|

|

|

| 堰堤の上流では左から沢が出合う | 夏場は枯れてしまうような沢 | 少しだけ竿を出して見たがアタリはなかった |

コースタイム

竹田川ダム9:10-中俣バックウォーター9:25-小滝9:35-右沢納竿10:25-左沢納竿11;05-竹田川ダム11:35

2時間25分 2024.3.24

No.57 達者川

外海府の主だった河川は一通り調査し終わっていたが、達者川だけがまだ手付かずだった。

新潟大学の本間義治博士もこの川で岩魚のサンプルを採集しているので、岩魚が居たことは確かなようだが、県道

から見る限りとても岩魚がいるような川には見えない。

達者川の二級河川としての長さは1,200mで水源のある大平までは直線でも4㎞はあるが、中流に砂防ダムができ

たようなので、今でも岩魚がいるのか情報は何もない。

県道から川沿いに狭い道路が続いているようだが、今回は段丘の田んぼの所から堰堤まで繋がる林道を選択した。

途中田んぼの奥から下りられるか探ってみたが難しく、林道の途中からガレ場を50m程下りて川に出たが、予想通

りの平坦な川で趣がない。

小さなポイントでチビ岩魚が連続して出てきたが、あまりにも小さすぎて針掛かりしない。

50m程進んだ所で突然予期せぬ堰堤が見えてきて絶句。

堰堤下で29㎝の岩魚を確認するも、堰堤上流から砂防ダムまでは全くアタリはなかった。

砂防ダムの上流が気になるところだが、やはり優先順位は低いと言わざるを得ない。

余談だが小学校の担任の先生が達者の人だった。

雨の日も雪の日も国仲の畑野までバイクで通っていて、放課後遅くまでへぼ将棋の相手をしてくれた。

達者は山椒太夫の厨子王が母と再開し、「達者で会えてよかった」と言葉を交わした所と言われ、母が目を洗っ

て開眼したという目洗い地蔵がある。

2024.3.24

|

|

|

| 砂防ダムに続く林道 |

林道の途中からガレ場を50m下降し川に出た チビ岩魚が連続して出てきたが小さすぎて針掛かりしない |

予想通り平坦な川で趣がない |

|

|

|

| 予期せぬ堰堤の出現に絶句 | 堰堤の手前でやっと針掛かりした23㎝ | 堰堤下に居た29㎝ カエルでも食べたのか腹がパンパンだ |

|

|

|

| 堰堤の上流も平坦な川が続く | 砂防ダム(達者川第二砂防堰堤) |

林道終点右斜面にあった長い階段 砂防ダムの上流に出られるのだろうか |

北狄川

2024年の初釣りは当初の計画と異なり北狄川となってしまった。

18日に佐渡に渡る予定が5mの波予報で19日に変更。

20日は一日中雨で、21日には朝起きると外はまさかの銀世界。

道路の雪は夕方までには溶けたものの翌日の朝も雪で、さすがにノーマルタイヤでは山道には入って行けない。

3日間の自宅待機などとても考えられず、雪の影響が少ない海沿いの北狄川を止む無く選択した次第。

北狄川には3年前に一度入っているが、今回も数は少ないものの岩魚の顔を確認でき溜まったストレスは解消した。

2024.3.22

|

|

|

| 発電所跡に通じる林道は倒木で荒れ放題 | 発電所跡付近から入渓 | 早速チビ岩魚がお出迎え |

|

|

|

| さすがにまだ水は冷たい | 24㎝とまずまずの型 | これは23㎝ |

|

|

|

| ここから魚止めの滝までは険しくなる | 導水路跡で戻る | 水圧鉄管跡 |

長江川

今回の計画の最後は、お浸し用のワサビ目当ての長江川。

折角なので30分だけ竿を出して見たが、前々日の豪雨の影響と雪解け水が重なり釣りにならない。

岩魚もまだサビが抜けておらず、雪もだいぶ残っていて時期尚早だった。

2024.3.30

ワサビ

|

|

|

| 増水で遡行するのも大変だ | これだけ水量が多いと釣りにならない | まだサビが抜けていない岩魚 |

|

|

|

| これもまだサビている | 雪もだいぶ残っていた | 線香花火のような可憐な花を咲かせるオウレン(キクバオウレン) |

林道内海府線~大ザレ川下降

立ガ平山を登った後、林道を1㎞程戻り、枝尾根から大ザレ川の源流に下りて見ることにした。

林道から大ザレ川までは直線距離で400m、高低差80mと、地図を見た感じでは簡単そうな尾根だった。

大ザレ川は山居池から下降して魚止めの滝まで遡行し、山居道から泊川までを調査しているが、今計画している

のは、林道から大ザレ川に下り、山居道を経由し泊川を遡行して林道に戻るというもの。

今回はその計画の下見だった。

脛が心配だったが立ガ平山のような藪はなく、緩やかな尾根をあっという間に下り大ザレ川の源流に降り立った。

思っていた通りの滑床の川で、魚止めの滝さえクリアできれば下降するのに問題はなさそうだ。

計画遂行の鍵は泊川の上流の状況次第だが。

|

|

|

| 標高466.4mの三角点直下の林道脇から入る | 思ったほど藪がない | 枝尾根を下っていく |

|

|

|

| 赤松の大木が目立つ | 眼下に大ザレ川が見えてきた | 大ザレ川の源流 |

|

|

|

| 滑床の川が続く | 紅葉も綺麗だ | 毎回藪漕ぎでやられる脛 |

コースタイム

林道10:00-大ザレ川10:20-林道10:40

40分 2023.10.31

張骨沢七つ滝

27日、28日と雷が鳴り響き、雨は断続的に降り続いた。

29日には雨は一旦は止んだものの、再び夕方から降りだしなかなか次の計画に着手できないでいた。

雨は30日の明け方に止んだので悩んだが、天気は回復傾向にあったので意を決して張骨沢に向かった。

張骨沢七つ滝への挑戦はこれで4度目になる。

最初は下から遡行したがF1が越えられず断念し、2度目は上から下ったが上から3番目の滝を下りられず断念。

そして昨年は、下からも上からも駄目なら横からと臨んだが、F1の下流に下りてしまいまさかの敗退。

今回は改めて下から遡行し、F1を高巻くことが出来ないか再挑戦するものだった。

|

|

|

| 沢口登山道入口 | 滝見台から三段の滝方面を望む | 一丁ごとに置かれた石仏 |

|

|

|

| 片辺分岐 標柱は腐って倒れてしまった |

追分清水 | 増水した又次郎川内沢を渡る |

片辺分岐から増水した又次郎川内沢を渡り、開けた場所の奥から張骨沢に下りた。

沢は連日の雨で増水していたが、問題なくF1まで辿り着くことが出来てまずは一安心。

改めて滝の左右を見渡したが、やはり高巻くのは無理だった。

二段の滝下まで下り、左岸から流れ落ちる小さな沢を登りながらF2に下りられないか探ってみることにした。

小沢を80m程上り斜面を滝方向に進んで見たが、岩肌が露出した岩壁が立ちはだかり進むことができない。

またしても無念の敗退となったが、攻略は右岸側からしかないことが分かったのは収穫だった。

来年は右岸側からの計画を立て、最低でも滝の全貌を確認したい。

|

|

|

| 開けた所から張骨沢に下りる | 二段の滝 右の小さな沢を10m程上り高巻く |

すぐにF1が現れる やはり右も左も高巻くのは困難だ |

|

|

|

| 右岸側の尾根筋からなら滝の全貌が確認できそうだが、尾根はかなり下から登らなければならない感じだ | 小沢を80m程上った標高730m地点から国仲平野を望む | 滝方向に斜面を進むも、岩肌が露出した岩壁が立ちはだかり進めない |

|

|

|

| F1の上部にF2が微かに見える | F2 | 藪漕ぎをして片辺越えの合流点まで戻った |

金北山はちょうど紅葉が見頃を迎えていたので、帰りはゆっくりと紅葉を眺めながら下った。

|

|

|

| 天狗岩を望む | 追分清水付近の紅葉 | クロモジの群生地 |

|

|

|

| ツチアケビ | この手のキノコがやたら多かった | 食べられるキノコだろうか |

|

|

|

| 40㎝以上はある大きなサルノコシカケ | 梵字の滝 よく見ると小さいけど滝に見える |

紅葉の林道を下る |

|

|

| 張骨沢七つ滝F1 落差10m |

小倉四十八滝

今回は祓川左俣の滝の全貌解明と、新保川張骨沢七つ滝、そして立ガ平山周辺の調査を計画した。

佐渡に渡った翌日、まずは祓川左俣から取り掛かった。

祓川左俣には過去に下から2度、上から2度の計4度も挑戦していたが、いずれも完全遡行は出来ず全貌解明には

至っていない。

下からだとF2を突破するのが難しいので、やはり上から攻略するしかないと覚悟を決めての再挑戦だった。

前回2021年10月の時と同様、飯出山登山道を480mのピークまで登り、そこから川まで下降した。

|

|

|

| 七福神の談笑広場からスタート | どこが登山道か迷うほど藪だらけだ | 飯出山への尾根道 |

|

|

|

| 480mのピークから斜面を下る | 途中から涸沢を下降 | 祓川左俣の上流に降り立った |

前回は上から9番目の滝まで下りたが、8番目の滝までは小さな滝の連続で難所はない。

|

|

|

| 上から1番目の滝 4m |

2番目の滝 3段5m |

3番目の滝 4m |

|

|

|

| 4番目の滝 3段5m |

5番目の滝 3m |

6番目の滝 3m |

|

|

|

| 7番目の滝 下迄合わせて10m |

8番目の滝の上部2段 | 8番目の滝 4段合わせて7m |

9番目の滝は左岸を懸垂で下降。

5m程の滝と思っていたが用意した20mロープではギリギリで、落差は8m以上はあることが分かった。

20mロープでは最大10mしか懸垂下降できないわけだから、10m以上の滝に出くわしたら完全にアウトだ。

かと言って20mロープを2本持ち歩くのは重く面倒なので、その時は諦めざるを得ない。

今回は安全のために、フリクションコードでバックアップして慎重に下降した。

|

|

|

| 9番目の滝(F4) 落差8m |

左岸の太い木を支点に下降した 20mロープ(長さ10m)でもギリギリ |

安全のためフリクションコードでバックアップ |

前回は9番目の滝までだったが、10番目の滝は思いのほか厄介だった。

前回落ち口から覗いた時には落差4m程と思っていたが、この滝も8m程ありロープはギリギリだった。

左岸も右岸も巻いて下りるのは難しそうで、懸垂下降も支点になる太い木がなく、細い木を支点に全体重を掛け

ないようへっぴり腰で下降せざるを得なかった。

|

|

|

| 10番目の滝(F3) 落差8m |

下からも高巻けそうにない難所だ | 細い木に支点を取り、全体重を掛けないようへっぴり腰で下降した |

11番目の滝がF2であることが分かりほっとしたが、これを下降するのはちょっとヒヤヒヤだった。

支点になる木が落ち口ギリギリのところにしかなく、安全のため自己確保しながら慎重に支点にロープをセットした。

最後のF1は左岸をロープなしで下りたが、ズルズルの斜面で滑り落ち危なかった。

|

|

|

| 11番目の滝(F2) 落差8m |

支点になる木が落ち口ギリギリにありヒヤヒヤだった | 12番目の滝(F1) 落差8m |

小倉川本流筋には平山の滝があり、支流の中川には大開の滝と白布の滝がある。

さらに小倉峠の滝や宮之河内川の滝、祓川右俣の滝を合わせると20以上の滝を確認できたが、これらを合わせて

小倉四十八滝と呼ぶのだろう。

コースタイム

談笑広場6:40-480mピーク8:00-祓川左俣上流8:15-談笑広場10:30

3時間50分 2023.10.26

戸地川 白滝をめざして

昨年9月に無念の敗退となった白滝に再挑戦した。

白滝に辿り着くには、標高320m付近にある厄介な淵と魚止めの滝を越えなければならない。

昨年は淵手前の左岸のガレ場にルートを取り、標高400m付近にあるはずの戸地川第一発電所の導水路跡を探した

が見つからず、魚止めの滝を越えることができなかった。

今回は地元の人と訪れたことがある「佐渡の四季+α」さんのブログをもとに、右岸を大きく高巻きして魚止めの

滝上に下りるルートを計画した。

心臓破りの坂を上り、2時間高巻きして川に下りたとあったが、心臓破りの坂の入口がどこにあり、どこまで上って

行きどこに下りたのかも分からなかったが、何度も読み返しながら地図に予想ルートを書き入れていった。

まずは堰堤上流から竿を出しながら遡行し、魚止めの滝手前の淵まで行き、右岸の崖を直登できないか5m程上って

見るも滑落リスクが高いため断念。

当初の計画通り左から沢が出合う先の標高270m地点から右岸の斜面を上ることにした。

国土地理院の地図を見る限り、魚止めの滝までの区間で最も等高線の幅が広いところだが、それでも少し上った

だけで息が切れる。

谷筋となった急斜面を80m上ってから右の枝尾根に取り付き標高400m地点まで進んだ。

|

|

|

| 標高310m付近 この先に厄介な淵と魚止めの滝がある |

標高270m地点から右岸の斜面に入る | 地図を見る限り最も等高線の幅が広いところだが... |

|

|

|

| これが心臓破りの坂だろうか | 谷筋から右に進路を取り枝尾根に取り付く | 枝尾根で小休止 |

標高400m地点からは、GPSで位置を確認しながら等高線に沿う形で慎重に進み、川への下降点を探った。

滝の下に下りてしまったのでは元も子もない。

ここぞと思う急斜面を木の枝に掴まりながら下りると、滝から100m上流地点に無事下りることが出来た。

ここまで来ればもう辿り着いたも同然だが、何があるか分からないので気を引き締め慎重に遡行した。

|

|

|

| 標高400m地点からはGPSを頼りに進む | 作業道の跡か獣道か分からないが道らしき所もあった | 滝から100m上流に下り立った |

|

|

|

| 気を引き締め慎重に遡行する | 標高350m付近 | 巨岩が目立つ源流部 |

|

|

|

| いかにも岩魚がいそうなポイントだが... | ここは左を突っ張りで突破 | 落差のある険しい沢だ |

200m程進んだ所で左からにじき沢が出合い、すぐにまた左から砥石沢が出合う。

更に150mで鉄ヶ滝、そこから200mでついに目の前に白滝が姿を現したが、その姿は聞きしに勝る大滝だった。

佐渡の滝一覧には落差50mの傾斜瀑とあるが、少なく見積もっても30m以上はありそうだ。

にじき沢、砥石沢、鉄ヶ滝、白滝にはそれぞれ取水口があり、戸地川第一発電所のヘッドタンクに水を送り込んで

いたが、閉鎖されて46年も経った今、白滝の取水口跡はバルブだけが残り、それ以外は跡形もなくなっていた。

鉄ヶ滝からの導水路跡と白滝からの導水路跡は微かに残っていたが、崩れて通れるような状態にはなかった。

高巻きは行きが50分、帰りが60分と、迷うこともなく計画通り進むことができたが、これもGPSがあればこそだ。

にじき沢や砥石沢の取水口跡がどうなっているのかも見てみたかったが、体力的にも時間的にも余裕はなかった。

機会があればまた挑戦してみたい。

|

|

|

| にじき沢を過ぎるとすぐに左から砥石沢が出合う | 右の鉄ヶ滝、白滝へ | 本流筋は鉄ヶ滝になるのだろうか |

|

|

|

| 釜が連続 | 釜と滑滝 | 滑滝の奥に鉄ヶ滝が見える |

|

|

|

| 鉄ヶ滝、出合いが直ぐ滝になっている 落差は10m程 |

この右奥に白滝がある | 白滝 落差は30m以上ありそうだ |

白滝

戸地川の源流白滝の標高450m付近にある傾斜瀑で、落差は50mあるとも言われている。

|

|

| 佐渡の滝一覧には落差50mの傾斜瀑とある | 下段だけでも10m程あり、上段も合わせれば30m以上はありそうだ |

|

|

| 見事な傾斜瀑 | 落ち口まで上っていけそうだ |

鉄ヶ滝

鉄ヶ滝の上には取水口跡があるが、導水路はにじき沢の取水口から砥石沢の取水口を通り、さらに鉄ヶ滝の取水口

から白滝の取水口を通り戸地川第一発電所のヘッドタンクに水を送り込んでいた。

|

|

| 落差は10m程 滝の上には取水口跡がある |

コースタイム

林道ゲート7:00-堰堤7:20-魚止めの滝手前の淵9:55-標高270m上り口10:25-枝尾根取り付き10:50

-滝上流下り立ち地点11:15-砥石沢出合い11:30-鉄ヶ滝出合い11:35-白滝11:50-林道ゲート15:00

8時間 2023.9.29

No.56 小野見川

小野見川は雪畑山(1002.8m)に水源を持ち小野見集落から外海府に流れ出る川で、長さは1,800mとあるが、これ

はあくまでも二級河川の起点からのもの。

河口から4㎞程の所に巨大砂防ダムがあるが、そこからも奥は深く、実際には入川や石花川に匹敵する長さがある。

渓流釣りブームの頃釣り雑誌に最も多く紹介された佐渡の川で、釣り人が挙って訪れたようだが、砂防ダムが出来

てからの情報は少ない。

その数少ない情報では、ダム周辺の水は濁り岩魚の減少を危惧する声や、迂回路を探してダムの上流まで入った

が、3匹しか釣れなかったなどと、その変貌ぶりが気になっていた。

砂防ダムの手前3つ目の橋から先は草むらに覆われていたので、橋に車を止めて川沿いに遡行することにした。

砂防ダムまで竿を出して見たがアタリも魚影全くなく、透明度が低く臭いがあるのも気になる。

|

|

|

| 砂防ダムの手前3つ目の橋から先は草むらだったので、橋に車を止めた | 橋の下から遡行 | 透明度は低く、水も冷たくない |

|

|

|

| 臭いがあるのが気になる | アタリも魚影も全くない | 砂防ダム |

砂防ダム右岸にある管理用階段を上がり、その先にあるトラロープをつたって登ると、突然水路がある場所に出た。

戸地川や石花川などにあった水力発電所の導水路と同じ形状だったので、かつて小野見川にあった水力発電所の

導水路跡に違いない。

導水路跡がどこまで続いていて、ヘッドタンクがどの辺りにあったのかも気になる。

導水路跡を湖畔沿いに進んでいたら、前を行く子供が突然立ち止まり蛇がいると言うので近寄って見ると、倒れた

木と土手の隙間にマムシがとぐろを巻いていて危なかった。

|

|

|

| トラロープにつたって登る | 砂防ダムの真上に出た 落ちたら一巻の終わりだ |

導水路跡が湖畔沿いにあり迂回路になっている |

|

|

|

| 発電所があったときの導水路だろうか | バックウォーターに向かって湖畔沿いを進む | 堰堤側を振り返る |

バックウォーター付近まで来た所で、導水路跡はトンネルになったが、これも入川や石花川の導水路跡で見かけた

ものと同じだ。

さすがにこのこのトンネルを潜って進む気にはなれなかったが、手前にフィックスロープがあり30m程下の川に

無事下りることができた。

|

|

|

| 崩落個所もあり慎重に進む | 導水路だったトンネル | トンネルの中を覗いてみる |

|

|

|

| トンネルの中 出口は見えるが距離はありそうだ |

フィックスロープで下降する | バックウォーター上流 |

バックウォーターから先は透明度は増し水も冷たくなってきたが、アタリはなく魚影も確認できない。

150m程進んだ所で堰堤が現れたが、石花川の取水口跡と同じ形状でバルブの残骸も残っていたことから、この堰堤

は小野見川水力発電所の取水口だったものと思われる。

取水口跡を進むとすぐに左から沢が出合うが、これは道人山辺りから流れ出ている沢だ。

少しだけ竿を出して見たがここも全く反応なし。

|

|

|

| 透明度が増し水も冷たいが... | 反応なし | 取水口跡だろうか |

|

|

|

| 取水口跡と思われる | 左から沢が出合う 道人山辺りから流れ出ている沢だ |

左沢も反応なし |

アタリも魚影も確認できないまま1時間が経過。

かつての佐渡の名渓で魚影が確認出来なかったのは、小野見川の隣を流れる石名川以来で、とてもショッキングな

ことだった。

小野見川の奥はかなり深いが、これ以上進んでも期待が持てそうもなく、10m程の滝が現れた所で納竿とした。

|

|

|

| 標高250m付近 | 魚が居れば見えてもよさそうだが... | 渓相は抜群だが反応なし |

|

|

|

| アタリも魚影も全くなく終わった | 標高300m手前で10m滝が現れた | ここで納竿 |

コースタイム

砂防ダム下3番目の橋8:30-砂防ダム9:00-導水路跡9:10-トンネル9:25-遡行開始9:30-取水口跡9:50

-左沢10:00-10m滝10:45-3番目の橋11:50

3時間20分 2023.9.26

石花川 棚山沢~松尾沢

石花川は取水口跡から150mで左から長尾沢が出合い、更に150m進んだ所で松尾沢と棚山沢に分かれる。

川の名前を調べる地図では、二級河川の起点は右の棚山沢になっている。

今回は取水口跡より先の岩魚生息確認と、松尾沢と棚山沢がどんな沢なのかを確認するのが目的だった。

まずは発電所跡に車を止め、本流の淵をルアーで探りながら遡行を開始したが、全くアタリがない。

いつもならすぐにルアーを追ってくるはずなのにおかしいと思っていたら、真新しい入渓者の足跡があり納得。

藪に覆われる夏の佐渡で、入れる川は石花川や入川など大きな川に限られるが、釣り人の考えることは皆同じだ。

ブイガ沢出合いからエサ釣りに変えて見たがこちらも不発で、竹平沢出合いで一旦竿を仕舞って林道に上がり、

堰堤上流から再び竿を出して見ることにした。

|

|

|

| 佐渡で最も渓流らしいと川と言われている | いつもならルアーを追ってくるのだが反応がない |

前日か前々日に釣り人が入ったようだ |

|

|

|

| エサに変えてやっと岩魚が釣れた |

21㎝の山女魚も |

アタリはあってもチビばかりと冴えない |

|

|

|

| 小さい | チビ岩魚が多いことはいいことだが | 竹平沢出合いの好ポイントも不発 |

期待して入った堰堤上流だったが、こちらも結果は同じだった。

竿を出してから3時間半、体力的にも疲れてきたが、こうも釣れないと取水口跡から先へと進む気力も失せてくる。

止めて引き返そうかとも考えたが、ここで止めたら二度と松尾沢や棚山沢に行かない気がした。

取り敢えず竿を仕舞い、松尾沢と棚山沢の様子だけでも見て帰ることにした。

|

|

|

| 堰堤上流の渓相 | 好ポイントが続くが | 釣れたのは26㎝1匹だけ |

|

|

|

| いつものポイントも不発 | 取水口跡 | 石花川水力発電所は平成28年3月31日に廃止された |

取水口跡から150m進むと、左から長尾沢が出合う。

県の二級河川ではイラツボ沢になっているが、佐渡市のトレッキングマップでは長尾沢になっている沢だ。

長尾沢には2020年に入っているが、その時はアタリもなく魚影も確認できなかった。

なかば諦め気分で進んでいた時、突然足元から上流に向かってスーッと魚影が走った。

取水口跡上流に岩魚はいないものと思っていただけに驚きだ。

松尾沢と棚山沢を見るだけの予定から急にやる気モードに変わり、すぐにザックから竿を取り出した。

すぐにちょっとしたポイントで立て続けに岩魚が釣れ、思わず顔がほころぶ。

|

|

|

| 左から長尾沢が出合う |

長尾沢 金北山の鏡池辺りが水源だけに水量は豊富だ |

こちらは石花川本流 |

|

|

|

| 渓相は申し分なし | 突然足元からスーッと魚影が走った | 手前と左奥のポイントで立て続けに釣れた |

|

|

|

| 取水口跡上流にも岩魚がいた | いないと思っただけに感激もひとしお | この先標高400m付近で川棚山沢と松尾沢に分かれる |

標高400m付近で川は二俣に分かれる。

左が松尾沢で右が棚山沢だ。

水量は松尾沢の方が多いが、石花川の二級河川の起点は棚山沢になっている。

地図を見ると松尾沢は金北山の天狗嶽(小天狗)辺りが水源で、棚山沢は大塚山と防衛省管理道路の中間点辺りが

水源になっている。

まずは棚山沢から入って見ることにした。

出合いから落差のある急峻な沢が続き、ちょっとしたポイントで岩魚が顔を出し、またまた驚かされた。

もう少し奥まで進んで見たい気もしたが、体力的にも限界だったので、松尾沢を少しだけ覗いて調査は終了とした。

石花川は2019年の本流から始まり、支流の小股沢、ブイガ沢、竹平沢、イラツボ沢、長尾沢と調査してきた。

今回の松尾沢と棚山沢で終わりにするつもりだったが、まだ奥にも岩魚が生息している可能性があり、これで終わ

りにするわけにはいかなくなってしまった。

両方とも険しい沢なので、名もない大滝が現れるかもしれない。

|

|

|

| 標高400m付近で川は二俣に分かれる | 棚山沢 こちらが二級河川の起点になる |

落差のある険しい沢だ |

|

|

|

| ちょっとしたところから岩魚が飛び出してきた | 棚山沢にも岩魚がいた | 26㎝の良型 |

|

|

|

| 3m滝 | 棚山沢は滝の上までで終了 | 松尾沢出合い |

|

|

|

| 松尾沢の方が水量が多い | 佐渡の最高峰金北山が水源 | 松尾沢も険しい沢だ |

取水口跡まで戻り、川沿いを藪漕ぎするか、それとも導水路跡を砥石沢まで行って下降するか迷うところ。

藪漕ぎを避け、遠回りだが歩きやすい導水路跡を選択したが、これが大失敗。

安全だと思った導水路跡もコンクリートの蓋は所々壊れ、しかも落石あり、藪ありで想像以上の荒れようだった。

遡行開始から6時間、帰りの林道も草に覆われもうヘロヘロだった。

|

|

|

| 導水路跡 | 大きな岩が導水路跡を塞ぐ | イラツボ沢取水口跡 |

|

|

|

| イラツボ沢 | 導水路跡も蔓や枝に覆われ荒れ放題 |

北向きの導水路跡には藪がない |

|

|

|

| 砥石沢から下降する | 砥石沢 | 県の二級河川にはない沢だが、佐渡市のトレッキングマップでは砥石沢になっている |

|

|

|

| 砥石沢出合い | 林道も草むらだが、釣り人が通った所だけは道跡になっていた | ブイガ沢出合い |

コースタイム

発電所跡6:25-竹平沢出合い9:00-堰堤9:15-取水口跡10:00-長尾沢出合い10:25-松尾沢出合い10:50

-棚山沢11:00-松尾沢11:25-イラツボ沢取水口跡11:55-砥石沢12:10-砥石沢出合い12:20-発電所跡12:50

6時間25分 2023.7.24

和木川 法力和光滝

和木川を遡行し法力和光滝を目指したのが2020年で、その時は標高580mの所に厄介な滝があり越えられなかった。

その後2021年には滝を巻くのを諦め、標高550m付近の右岸の小沢を直登して法力和光滝に辿り着いたが、もう一度

越えられないか確認して見たかった。

まずは二俣から竿を出しながら遡行し、標高500mのF1で納竿したあと、標高580mにある厄介な滝F2を目指した。

左(右岸)から地図にはない小さな沢が2本出合うが、手前の1本目は出合いが滝状の崖で取り付けず、2本目の沢を

直登すると法力和光滝へと繋がる道に合流する。

この小沢を2021年の6月と7月に登っているが、沢というよりは崖に近い急斜面で、心臓破りの沢だった。

2本目の小沢を過ぎると目の前にF2が姿を現す。

落差は10mから15m程の滝だが、何度見返しても右も左も巻けそうにない。

これでやっと諦めがついたので引き返し、心臓破りの沢を登って法力和光滝まで行き、林道石名-和木線で戻ること

にした。

心臓破りの沢はとにかく急で掴まるものがなく、ズルズルで三歩上って三歩下がることもしばしばだった。

|

|

|

| F1 | F1を過ぎると小さな滝が連続する | F2 やはり右も左も巻けない |

|

|

|

| 右岸の小沢を直登する | 倒木が沢を塞ぎ行く手を阻む | 沢を詰めると杉林に出る この先で法力和光滝へと繋がる道に合流する |

|

|

|

| 法力和光滝 | 法力和光滝への入口 帰りは林道石名-和木線を下って戻った |

林道沿いにあるトチノキの巨木 |

標高580mにある滝

|

|

| F2 | 右も左も巻けそうにない |

法力和光滝

|

|

堰堤だらけの和木川も二俣より先には堰堤はなく、源流釣りの雰囲気が味わえる好きな川の一つだが、夏は藪沢で

クモの巣だらけになるので難しい。

ポイントにエサを投入するため竿先でクモの巣を払いのけるのだが、竿がベトベトになって後始末が大変だ。

いつもF1で納竿するのだが、F1で釣れたことは一度もない。

すぐ下で岩魚が釣れているのに、なぜF1で釣れないのか不思議でならない。

|

|

|

| 和木川源流 | 28㎝の良型 | 小さな滝が連続する |

|

|

|

| 小さなポイントにも岩魚はいる | 滑滝 | 夏はクモの巣だらけでポイントに投入するのが難しい |

|

|

|

| この滝の上にも岩魚は生息 | F1のすぐ下流に岩魚がいるのに、F1で釣れたことは一度もないから不思議だ |

F1、3m |

コースタイム

林道石名-和木線6:50-二俣7:00-F1、9:30-F2、9:45-杉林10:00-法力和光滝-10:20-林道石名-和木線11:20

4時間30分(内釣行2時間30分) 2023.7.21

No.55 大倉川

3日連続の外海府はさすがに堪える。

大倉川の長さは2,500mとあるが、小野見川や石名川同様実際はかなり長い。

かつては外海府と内海府を結ぶトネ越え(峠越え)のルートが数多く存在していたが、大倉越えもその一つで、

トネ道は大倉川沿いに峠を越えて、内海府の浦川や北松ヶ崎、馬首に通じていた。

中でも小田(こだ)郵便局と浦川郵便局を結ぶトネ道は、郵便ミチとも呼ばれ、重要な交通路になっていたそうだ。

大倉林道は昨年工事中で通れなかったので、関川の帰りに覗いて見たら今年もまだ工事中だった。

工事で通行止めの可能性もあったので、石名-和木線の途中から繋がる林道で大倉川の上流を目指すことにした。

林道は4㎞程あり、車が通行できない林道だったような気がしたので、往復2時間の歩きを覚悟して臨んだ。

石名-和木線に車を止めて歩き出したが、車が通れそうな感じだったので車まで戻り、行けるところまで行って

見ることにした。

半分程行った所で車を止めてその先も確認したが何とか通れそうだったので、慎重に運転して大倉林道との分岐

まで行き着くことができ、1時間も歩かずに済んだ。

新潟大学演習林のゲート前の空地に車を止め入渓。

関川とは違って水の透明度が高く期待が持てたのだが、一度アタックしてきても二度目がなくバラシまくってばかりだ。

目印にアタックしてきてそれっきりというのも何度かあり、いるのに釣れないイライラが募のる。

入渓して30分、目の前に堰堤が現れた。

ここまでで針掛かりしたのは僅か1匹と、だんだん期待が諦めに変わって来た。

|

|

|

| 石名-和木線との分岐 | 大倉林道、新潟大学演習林のゲート |

大倉越えは内海府の馬首や北松ヶ崎、浦川に通じるが、ゲートから先は許可なく通行できない |

|

|

|

| 透明度は文句なし | 岩魚は見えるがエサに見向きもしない | 釣り始めて20分、やっと針掛かりした |

|

|

|

| 一度アタックしてきても二度目がない | 目印に飛びつくもエサには反応しない | イライラが募る |

堰堤の上流は落差のある渓相で、岩魚もポツポツと針掛かりするようになったが、バラシが多くヒット率は3割にも

満たない低調さだ。

32㎝の尺岩魚が出たのが唯一の救いで、たぶんこの川を再び釣行することはないだろう。

|

|

|

| 大物がいてもそさそうなポイントだが | 小さな滝で粘る | 釣り始めて70分、やっと2匹目 |

|

|

|

| バラシまくっているので、飲まれるのを覚悟で向こう合わせにする | ヒット率3割以下と記憶にないくらい低調だった | 人工物が現れたが、この上に水路跡があった |

|

|

|

| チビ岩魚がいるのはいいことだ | 段々針掛かりするようにはなってきた | やっと出た32㎝ 子供にとっては今シーズン3匹目の尺岩魚 |

|

|

|

| 落差があっていい感じだ | まあまあのサイズ | いいポイントだが不発 |

堰堤から更に400m程進むと左から沢が出合い二俣となるが、左の沢は水量が少なく右の沢の半分もない。

春先以外は期待できないような沢だ。

右沢を150m程入って見たがアタリはまったくなく、魚影も確認できなかった。

工事中で通れなければ来た道で帰る覚悟で大倉林道を下ったが、通行止めにはなっておらず、朝も大倉林道で来れ

ばよかった後悔した。

|

|

|

| 二俣、左から沢が出合う | 左の沢 水量が少なく春先以外期待できない感じだ |

右の沢 |

|

|

|

| 150m程入って見たがアタリはない | 小さな滝(2m)がある所で納竿 | 円形の釜になっている |

コースタイム

演習林ゲート7:30-堰堤8:05-二俣9:35-右沢の小滝(釜)9:55-演習林ゲート10:25

2時間55分 2023.6.20

No.54 関川 関の大滝

関川は井坪山(943m)や山毛欅ヶ平山(947.1m)に水源を持ち、関集落を経て外海府に流れれる川で、長さは

3,000mとある。

関の大滝がある川としても知られており、更に上流には牛場の滝なる佐渡三大秘境の滝がある川でもある。

この日も下流でフライをやっている釣り人がいたが、入渓者の多い川なので期待は持てないが、大滝を真下からも

見てみたかった。

一旦滝見台まで行き、そこから300m程下った空きスペースに車を止め、林道が川に最も近づく辺りから川に下りた。

小河内川や浄蓮坊、大野川といった外海府北端の川と同じく、川の透明度が低いのが気になる。

こんなところに岩魚がいるのかと思ってしまうような川だ。

それでも滝までの僅かな区間に岩魚は生息していたが、どれも小型で期待した滝壷でも不発に終わった。

帰りは右岸の斜面を直登して滝見台手前の林道に出た。

|

|

|

| 滝見台から300m程下った空きスペースに車を止める | 林道が川に最も近づく辺りから川に下りる | 川の透明度が低いのが気になる |

|

|

|

| それでも岩魚はいるが... | いかにも大物がいそうなポイントだが... | どれも型が小さい |

|

|

|

| 関の大滝が見えてきた | 春先にはたくさん釣れていたようだが | |

|

|

|

| 滝壷も不発に終わる |

関の大滝

|

|

| 落差20mの段瀑とある | 滝見台から |

コースタイム

駐車スペース6:35-関川遡行6:45-関の大滝7:50-滝見台8:05-駐車スペース8:15

1時間40分 2023.6.18

関川 牛場の滝

関の大滝まで遡行した後、今度は上流にある牛場の滝を目指すことにした。

牛場の滝に辿り着いた人の記録を見ると、川を遡行して行くのと水路跡から下降する二通りの方法があった。

川を遡行する方は滝下に難所があり、水路跡から下降する方も急なガレ場があり危険だとある。

いつも拝見している「佐渡の四季+α」さんのブロクには、水路跡から下降して辿り着いたとあったが、今回は川を

遡行する方を選択し、だめなら次回再挑戦で臨んだ。

林道ゲート前の空地に車を止め、橋の手前から川に下り遡行を開始した。

|

|

|

| ゲート横から川に下りる | 上流も透明度は低い | 車の残骸 釣りをする気力が失せる |

|

|

|

| それでも岩魚はいるが... | アタリが続かない | 滝が目的だが釣れないと余計に疲れる |

|

|

|

| 小さい... | もうすぐ堰堤だ | これはまあまあのサイズ |

遡行を開始して400m程進んだところで、地図に載っている堰堤(砂防ダム)が現れたが、これが結構厄介だった。

左側(右岸)が階段状になっているものの、一つ一つの階段が胸の高さまであり、しかも一番下が切れ落ちている

ので滑落したら一巻の終わりだ。

慎重に一段目に下りたち、ロープでお互いを確保したあと、ショルダーで一段ずつ上っては引き上げて突破。

堰堤の上はちょっとしたダムになっていて下りられないので、右岸沿いをルートを探りながらバックウォーターに

下りた。

|

|

|

| 一つ一つの階段が胸の高さまであり、ショルダーで上っては引き上げ突破 | 階段の下は切れ落ちているの滑落したら一巻の終わり | 堰堤の上はちょっとしたダムになっている |

|

|

|

| ダム下には下りられないので右岸沿いにルートを探る | バックウォーターに下りたった | 堰堤を振り返る |

堰堤を越えてからは透明度が増してきたが、逆にアタリはなく魚影も確認できなかった。

堰堤から300m程進んだところで難所の滝が姿を現す。

下段が10mのウオータースライダー状の滝になっていて、上段には5mの滝が待ち構えていた。

下からは上段の滝は右(左岸)から巻けそうに見えたが、近づいて見ると右も左もズルズルの岩盤で掴まる木もない。

左(右岸)の岩盤の上に朽ちかけた倒木があり、何とかしてこれに掴まれば突破できそうだった。

岩盤に堆積した土にステップを取り、倒木に飛びついた瞬間ステップの土が剥がれ落ち、まさに間一髪だった。

こういう場所は、チェーンスパイクを装着すればうまく上れるかもしれない。

あとはロープで子供を引き上げ無事難所を突破した。

|

|

|

| 透明度は増してきたが | アタリがない | 堰堤より先にはいないのか |

|

|

|

| ここで納竿 | ウオータースライダー状の滝 | ウオータースライダー状の滝の上に難所の滝が見える |

牛場の滝

落差20m以上ありそうな直瀑で、那智の滝を思い出すような見事な滝だ。

裏見の滝にもなっていたが、爆風が凄くとても近づく気にはなれなかった。

|

|

| 落差は20m以上ありそうだ 裏見の滝にもなっている |

行きはよいよい帰りは恐いはいつものパターンだが、滑落のリスクがある堰堤の階段を下るのは避けたかった。

大きく高巻けないかと退避ルートを探したが見つからず、結局ロープで確保しながら慎重に下降した。

体力には自信がある子供だが、精神的にはだいぶ疲れたようだった。

|

|

|

| 難所の岩盤は懸垂で下降 | 行きはここを上って突破したが、ズルズルの岩盤で掴まる木も何にもない | |

|

|

|

| エイト環にロープをセットして下りる | 階段の下は堰堤下まで切れ落ちているの危ない | 一段一段慎重に下りる |

コースタイム

林道ゲート8:20-堰堤9:35-WS滝10:05-牛場の滝10:20-堰堤11:15-林道ゲート11:50

3時間30分 2023.6.18