佐渡の渓流Ⅴ

黒姫川左俣

昼のジェットフォイルでやって来た子供と両津港で合流し、内海府の黒姫川に向かった。

明日からの本番に備え準備運動も必要だった。

当初羽黒川か北五十里川にしようと下見をしていたが、羽黒川はそこそこ水量があっても藪沢で、北五十里川に

至っては河口から三面護岸で見込みがなかった。

黒姫川は昨年の5月に調査していたが、その時に比べると極端に水量が少ない。

竿を出してすぐに26㎝の良型が出たが、その後はチビ岩魚ばかりで後が続かない。

魚止めの滝でやっと尺岩魚が出たところで納竿となった。

2023.6.17

|

|

|

| 黒姫川左俣 | 遡行開始 | いきなり26㎝が出たが |

|

|

|

| 出てくるのはチビ岩魚ばかりで後が続かない | たまに良型が混じるが | 前哨戦はこんなもんか |

|

|

|

| 水量が少ない | 魚止めの滝で出た尺岩魚 | 魚止めの滝 |

国府川

大佐渡と小佐渡の山々を水源に持ち、国仲平野から真野湾に流れ出る国府川は、長さ19,062mで31の支流群

を持つ佐渡で一番大きな川だ。

子供の頃から「こくふがわ」と呼んでいたが、父親なんかは「こうのかわ」だった。

小佐渡の山を水源に持つ、新穂川(国府川)、大野川、小倉川、竹田川、長谷川と、大佐渡の山を水源に持つ

新保川、藤津川、中津川、地持院川と今まで調査してきた。

残すところは大久保川くらいで、あとは平地を流れる小さな川なので渓流魚はいない(はずだ)。

国府川漁協が解散してしまった影響もあり、山女魚はその姿を消してしまった。

残された岩魚も源流域で細々と生きているくらいで、厳しい状況が続いている。

|

|

|

| 落合橋下流で左岸から竹田川が合流 | 落合橋上流で右岸から藤津川が合流 | 金丸集落で左岸から小倉川が合流 |

|

|

|

| 国仲大橋上流で右岸から新保川、左岸から大野川が合流 | 大野川に左岸から長谷川が合流 | 島集落手前で右岸から地持院川が合流 |

国府川水系の主要河川は、外海府や内海府を流れる河川と違って流程が長く、上流には農業用ダムがある。

当然海から遡上した魚はダムより先に進めない。

これらのダム湖でたとえ岩魚や山女魚が存続していたとしても、すぐ上には堰堤があり魚は遡上できない。

|

|

|

| 小倉ダム(2006年竣工) 小倉川ダムの上流に新たに作ったダムで、通称朱鷺湖 |

小倉川ダム(1964年竣工) 佐渡では新穂ダムに次いで古いダム |

藤津川ダム(1984年竣工) 二つの沢が流れ込むが、それぞれに堰堤がある |

|

||

| 竹田川ダム(1967年竣工) 三つの沢が流れ込むが、それぞれに堰堤がある |

大野川ダム(1979年竣工) 二つの沢が流れ込むが、それぞれに堰堤がある |

新保川ダム(1973年竣工) 上流に初盛ダムがあり、更に堰堤が続く |

長江川 右沢

大正時代発行の五万分の一の地図を見ると、金北山に向かって幾筋もの小径が通じているのが分かる。

いわゆる金北山道と呼ばれるトネ道だ。

加茂歌代から役の行者に通ずる道は昨年調査済みだが、その道に長江から合流する道が前から気になっていた。

長江道と呼ばれるものだろうが、いまも道跡があるのかは分からない。

17日に金北山道から下る際に、文助平から南東に延びる尾根の入口にピンクテープがあったので、今度は長江川

側から調査して見ることにした。

長江川の標高326mで右(左岸)から小さな沢が出合うが、これを詰めれば文助平からの長江道に出られるはずだ。

まずは栩平橋に車を止めて川沿いの廃林道を進んで行くが、藪だらけで前が見えない。

通いなれた川なので進むことはできるが、これでは先が思いやられる。

廃林道が一旦途切れた所から少しだけ竿を出して見たが、長江川の岩魚は健在で元気よくエサを追った。

|

|

|

| 藪でどこが道か分からない状態だ | 背丈を超えるイタドリをかき分けて進む | 廃林道が途切れた所から入渓 |

|

|

|

| 金北山を水源に持つだけあって水量は豊富だ | すぐに出迎えてくれた岩魚 | 大物の潜むポイントだが今回は不発 |

|

|

|

| この日最大は25㎝止まり | まだまだ水は冷たい | 元気よくエサを追う |

標高326mで右(左岸)から小さな沢が出合い、標高607mのピ-クまで高度差は281mだからそう難しい話ではない。

ところがいざ入って見ると、藪だらけの細流でとても詰める気にはなれないものだった。

僅か100m入った所で諦めギブアップ。

沢を詰めるとしても、藪のない早春か晩秋しか考えられない感じだった。

|

|

|

| 標高326mで左岸から出合う右沢 | 出合い先のポイントで岩魚が出た | 右沢の岩魚 |

|

|

|

| 藪沢でポイントらしき所がない | 僅か100m入った所で諦め、ギブアップ | この藪じゃあ無理だ |

コースタイム

栩平橋5:05-右沢出合い6:55-出合いから100m遡行終了7:05-栩平橋8:15

2023.5.20

梅津川御器清水沢~金北山道

東北電力ネットワークから佐渡の全4水力発電所を廃止するという発表があったが、梅津川も水沢発電所の撤去

工事が始まれば暫くは入れない。

梅津川はまだ御器清水沢の調査が未完了だったので、撤去工事前に終わらせることにした。

そもそも御器清水沢の起点がどこなのかがはっきりしない。

二級河川のリストでは、水沢川は梅津川合流点から1,500mで、その先からが御器清水沢150mとなっている。

川の名前を調べる地図で確認すると、御器清水沢の起点は取水口より下に位置している。

一方佐渡市のトレッキングマップでは、水沢川の上流で右岸から出合う小さな沢が御器清水沢になっている。

入川や石花川においても、県の二級河川表記と佐渡市のトレッキングマップに齟齬が生じているが、何れも佐渡市

のものを採用してきたので、御器清水沢も佐渡市のものを採用することにした。

今回は水沢川の取水口から入渓して、御器清水沢を金北山道の文助平西側の鞍部まで詰めて、登山道で戻る計画。

まずは林道終点に車を止めて、水沢発電所の水圧鉄管沿いを導水路まで上り、水沢川の取水口から入渓した。

|

|

|

| 水沢発電所 | 水圧鉄管沿いの作業道を上る | 導水路までは高低差が100mあるのでキツイ |

|

|

|

| ヘッドタンク | 導水路を取水口に向かって進む | 水沢川の取水口 |

一投目から次々と良型が飛び出し、どれも丸々と太っていたが、エサが豊富な川なのだろう。

ちょっとした淵で36㎝の丸々と太った岩魚が釣れたが、写真を撮るときに腹を強く握り過ぎたのか、リリースした

あと口から未消化の岩魚を吐き出したのには驚いた。

獰猛な岩魚にとっては、共食いなんか当たり前のことなのだろう。

|

|

|

| 取水口先の水沢川 県の二級河川では御器清水沢になる |

一投目から岩魚が顔を出した | いい感じの川だ |

|

|

|

| 丸々と太った岩魚24㎝ | 活性が高い | ここで36㎝が出た |

|

|

|

| 尺二寸 | リリースしたあと口から未消化の岩魚を吐き出したのには驚いた | 標高350m付近 |

標高400m地点で左(右岸)から小さな沢が出合うが、これが御器清水沢だ。

水量の少ない小さな沢でとても岩魚がいるとは思えないが、同じように小沢の青竜沢にも岩魚がいたことを考えれ

ば、竿を出して見ないわけにはいかない。

ほとんどポイントがない沢だったが、ここぞと思うところを2、3ヶ所当たって見たが、やはり反応はない。

すぐに竿をしまい遡行に専念した。

行けども行けども落差のない平凡な沢で、滝も現れず面白みのない沢だった。

仕方がないので沢沿いに咲く花の写真を撮りながら、出合いから1時間15分で金北山道の鞍部に出た。

この鞍部は昨年、岨巒堂山から役の行者を経由して下った時に水を切らしてしまい、微かに溜まっていた水を

タッパーの蓋ですくって飲んだ場所だ。

|

|

|

| 御器清水沢出合い | 水量の少ない小さな沢だ | いそうなポイントだが反応はない |

|

|

|

| この沢じゃあ岩魚は居つけないだろう | 面白みのない平凡な沢が続く | 途中で沢が3ヵ所くらに分かれる |

|

|

|

| 水はほとんどなくなった | 沢の最終地点 | 金北山道の鞍部に出た |

文助平から南東に延びる尾根が長江道だと思うが、入口にピンクテープがあったので少し進んで見たが道は不明瞭

で、進んで行けるかどうかは分からなかった。

長江川の右沢を詰めて尾根に出た方が、長江道の全容を掴むにはいいのかもしれない。

渓流シューズはフェルト底なので川の苔やぬめりには強いが、落葉が堆積した登山道などにはめっぽう弱い。

特に下りだと滑ってどうしようもない。

登山靴に履き替えるのがベストだが、その分荷物になるので考えてしまう。

文助平から歌代登山口まで55分、更に林道国仲北線を歩くこと30分で出発地点に戻った。

|

|

|

| 文助平 | 文助平から南東に延びる尾根の入口にあったピンクテープ |

急坂はトラロープに掴まりながら下る |

|

|

|

| フェルト底の渓流シューズ |

いなほ平 | 歌代登山口 |

コースタイム

林道終点5:40-水沢発電所-5:45-導水路5:55-水沢川取水口6:05-御器清水沢出合い7:40-金北山道鞍部8:55

-文助平9:10-いなほ平9:40-歌代登山口10:05-林道終点10:35

4時間55分 2023.5.17

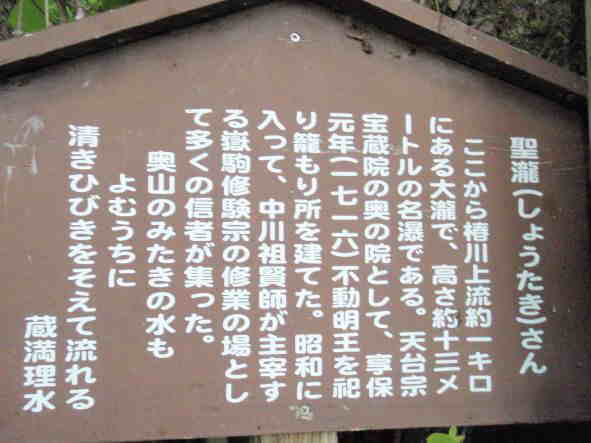

No.53 椿川~聖滝

椿川はドンデン山(タダラ峰)に水源に持ち、椿集落から両津湾に流れ出る川で、長さは2,210mとある。

麓にはドンデン山への登山口があり、春にはニリンソウの群生が見られる場所として知られている。

また上流にあるという聖滝(しょうたき)も気になっていた。

三段の滝、藤津川と連チャンだったものの、その後2日間雨だったので、休養十分で体調は万全だった。

登山口までは車で行けるとあるが、初めての道なので2駆の軽でどこまで行けるか不安はあった。

急な坂道にさしかかると急に不安になり、どこで止めようかと悩んでしまうが、何とか登山口まで辿り着くことが

できてほっとした。

登山口から10分程進むと分岐が現れ、左はドンデン山への登山道で、右が聖滝への道となる。

道と言っても既に藪に覆われ、頼りになるのはピンクテープだけだった。

|

|

|

| 椿登山口 | ほうず河原とあるが? | この辺がニリンソウの群生地だが、花はもう咲き終わってしまっていた |

|

|

|

| 地図に載っている2番目の堰堤 1番目の堰堤は登山口の所にある |

分岐 右が聖滝方面でピンクテープがある |

聖滝は修業の場であったとある |

ピンクテープに沿って暫く進み、適当なところから川に入った。

川自体は小さいものの渓相は抜群で、一投目からチビ岩魚が出迎えてくれた。

入渓しやすい川なので大物はでなかったが、20㎝前後の岩魚が主体で魚影は濃いようだ。

|

|

|

| 適当なところから川に入った | 一投目からチビ岩魚が出迎えてくれた | 川は小さいが渓相は抜群だ |

|

|

|

| 最大でも22㎝止まり | 大物がいそうなポイントだが不発 | 出てきたのはチビ岩魚 |

|

|

|

| 落差のある険しい川だ | 魚影は濃いが型が小さい | 標高350mを過ぎるとアタリがなくなった |

標高350mを過ぎてからアタリがなくなったので、竿をしまい遡行に専念。

標高400m付近で川は二俣に分かれ、どちらに行けばいいのか少し迷ったが、ピンクテープは右にあった。

すこし行くと今度は右から小沢が出合い、滝がどっちにあるか分からない。

水量的には左の沢だが、水が多いほうに滝があるとは限らない。

左の沢のほうがゴルジュっぽかったので進んで行くと、すぐ奥に大滝が見え、標高470m地点に滝はあった。

落差13mとあったが、それ以上の落差があるようにも見えた。

|

|

|

| 標高350mからは遡行に専念 | 二俣 水量はほぼ同じでどっちに行くか一瞬迷う |

右側にピンクテープがあった |

|

|

|

| 標高450m地点、聖滝が見えてきた | 設置された鎖に掴まって上る | 鎖場 |

|

|

| 聖滝(しょうたき) | 落差13mとあるがそれ以上はありそうだ |

帰りはピンクテープに沿って下ったが、藪だらけで足元が見えないため、どうしても慎重に進まざるを得ない。

藪のない時期ならば往復2時間もあれば行って来れるだろう。

二俣から左の沢を登山道まで詰めて戻るのが面白そうに見えたが、機会があれば挑戦してみたいと思っている。

|

|

|

| 帰りはピンクテープを辿って下る | ほぼ川沿い(右岸側)に道がある | ピンクテープは見えても。シダが生い茂り足元が見えない |

コースタイム

登山口5:50-分岐6:00-二俣7:40-聖滝7:50-分岐8:55-登山口9:05

2023.5.16

藤津川 左俣~右俣

金北山道(きんぽくさんみち)同様、妙見山道(みょうけんさんみち)と呼ばれるトネ道も気になる存在だった。

両尾山を経由し林道地獄谷線までの登山道はすでに調査済みだが、古地図を見ると、林道地獄谷線から白雲台を

を通り、妙見山に道は繋がっている。

藤津川は林道地獄谷線で二俣に分かれ、右俣は白雲台まで延びているが、この辺に妙見山道のヒントがありそう

な気がした。

まずは林道地獄谷線に車を止め、左俣から入って見ることにした。

すぐに小さいながらも岩魚が出迎えてくれたが、いつものことながら源流に棲む貴重な存在に感動する。

過去に28㎝の良型が出た場所で26㎝が出たが、それからは落差のある険しい沢が続き、アタリはなくなった。

|

|

|

| 左俣 | 貴重な源流岩魚 | ここが魚止めポイントか |

|

|

|

| 26㎝の良型 | 険しい沢の始まる | 小さな滝が連続する |

|

|

|

| 落差のある険しい沢が続く | もう諦めて引き返そうとも考えた | 岩壁にシラネアオイが群生していた |

標高630m付近でやっと開けた場所に出たが、ここで左岸にピンクテープがあるのを発見。

振り返ると右岸にもピンクテープがあったが、林道地獄谷線から637mの標高点の横まで繋がる破線の延長線

であるように思える。

これが真光寺方面から続く妙見山道だったのだろうか。

ピンクテープは右俣方面に繋がっているようだったので、テープを頼りに進んで見ることにした。

道跡ははっきりしていて迷うこともなくすんなりと右俣に出たが、その先は沢が三つくらいに分かれていて、どれ

を進むのか分からない。

標高は700mで白雲台までは高低差150m、そして100mも登れば防衛省管理道路に到達できそうだった。

楽しみは次回に取って置き、今回はここで右俣を下降して戻ることにした。

|

|

|

| 標高630m付近 さすがにもうアタリも魚影もない |

左岸にピンクテープを発見 | 対岸にもピンクテープがあり道らしきものが続いている |

|

|

|

| ピンクテープを頼りに上っていく | 一旦上って下ると右俣に出た | 右俣はこの先標高700m地点で三つの沢に分かれる |

落差のある沢なので慎重に下ったが、どこかで滝が現れるのではないかと不安になる。

順調に林道地獄谷線近くまで下りて来たそのとき、とうとう目の前に10m近くある滝が姿を現した。

何とか下降点を見つけ懸垂で下降したが、道迷いで滝から滑落する事故がこのパターンだ。

|

|

|

| 右俣を下降する | 険しい沢を慎重に下りていく | 10m滝が姿を現した ここは懸垂で下降 |

|

|

|

| 無事林道地獄谷線に下りてきた | 沢の入口左側に登山道があった | 林道地獄谷線から国仲平野を望む |

「佐渡の四季+α」さんの過去のブログ記事にあった、「林道地獄谷線にある名も知らぬ小瀑」が、右俣にあった

滝であることが分かった。

滝壷で大きな魚影が動いたという記事も気になった。

残念ながら今回は右俣で岩魚を確認することは出来なかったが、この滝までは岩魚が遡上してくるのだろう。

|

|

| 右岸を懸垂で下降した | 落差は10m近くあるだろうか |

コースタイム

林道地獄谷線左俣入口6:40-左俣ピンクテープ地点7:25-右俣7:40-林道地獄谷線右俣入口8:35

2023.5.13

お気に入りの場所

藤津川でH老人と出会った思い出の場所に行って来た。

出会ったのが2019年の5月だから、もう4年も経ったことになる。

ここはH老人お気に入りのポイントで、今までに7匹も釣り上げたと言っていたが、その日も見事に1匹釣り上げて

いた。

昨年秋にお会いした時には、もう歳で釣りには出掛けられないと言っていたが、趣味の写真は撮り続けていて、

とてもお元気そうだった。

|

|

| H老人お気に入りのポイント | この日も釣れた岩魚 2023.5.13 |

二箇沢 三段の滝

11日に佐渡に渡り、翌日から行動を開始した。

今回は、二箇沢三段の滝、藤津川、椿川、梅津川御器清水沢、長江川右沢が計画。

滝だけを見るために川を遡行することは滅多にないが、二箇沢は滝を見ることが目的だった。

いつまで滝を高巻いたり降りたりすることができるのか、自分ではまだまだやれると思っているが、年齢的に

は限界が近づいてきている。

優先順位を変えて、難易度の高いところから着手することも考えなければならなかった。

二箇沢には釣り目的で何度も入っているが、出合いから150m程の所に厄介な滝F3があり、いつもはここで

止めていた。

F3で岩魚が釣れたことは一度もなく、F1が魚止めとの認識もあって、敢えてF3を高巻く必要はなかったが、

三段の滝に辿り着くにはこのF3を高巻く必要があった。

二箇沢出合いからF1まで竿を出したが、釣れたのは20㎝の岩魚一匹と冴えない。

当初F3を左岸の尾根まで上り大きく巻く計画だったが、実際見てみるとても巻けそうな感じがしない。

右岸の急斜面を直登しようと途中まで上って見たものの、こちらも急斜面過ぎて上れそうにない。

このとき初めて分かったことだが、この厄介なF3が三段の滝の一番下の滝だったということ。

途中から上に下から二段目と三段目が見えた時には、思わず力が抜けてしまった。

登山道からの角度で、F3が見えるはずはないと思い込んでいたのが間違いだった。

三段の滝の攻略は無理かと一旦降りては見たものの、やっぱり諦めきれない。

もう一度急斜面を出来るだけ太い枝に掴まりながら必死に上ると、ついに緩やかな窪地が現れた。

この窪地はF1下で右岸から流れる小さな沢の、更に右側から繋がる巻き道だったことが帰りに通って見て

分かった。

|

|

|

| 二箇沢 | ここで型のいいのをバラした | F1 |

|

|

|

| F1で出た20㎝ | 水量が多いとちょっと厄介な小さな滝 | F2 |

|

|

|

| F3 | 急斜面の途中、正面から見たF3 | F3の上に2つの滝が見えた この時初めてF3が下から一段目の滝だと気付く |

一段目の滝を左から巻き二段目の滝下に降りた。

|

|

| 下から二段目の滝 すぐ上に三段目が見える |

落差は5、6mくらいか |

二段目の滝も左から巻いて三段目の滝下に降りた。

|

|

| 下から三段目の滝 | 落差は4mくらい |

下から三段目の滝から更に150m程上流に進むと、新たな滝が姿を現した。

二箇沢は三段の滝だけではなかったのだ。

|

|

|

| 更に上流へと進む | 小さな滝が連続する | 4番目の滝 |

|

|

| 4番目の滝、10mくらいはありそうだ | 右岸の涸れ沢から高巻けそうな感じだった |

コースタイム

沢口登山口6:25-二箇沢出合い6:55-1段目の滝7:55-2段目の滝8:20-3段目の滝8:30-4番目の滝8:50

-沢口登山口10:10

2023.5.12

No.51 鹿ノ浦川(戸中川)

戸中から鹿ノ浦トンネルを抜けた先に3つの川があり、古地図によると戸中川、中ノ川、京塚川となっている。

3つの川の中で一番大きな川が戸中川で、鹿ノ浦川とか境川と書かれた資料もある。

かつてこの辺には戸中銀山や鹿野浦鉱山(鹿野浦鉛山)があり、河川への鉱毒流出が原因で、集落すべてが南片辺

への移転を余儀なくされたという。

また、四十二曲がりなる難所があったことにも興味を持っていたが、釣りのターゲットとしては全くのノーマークだった。

鉱毒が流出した川に魚はいないと思っていたからだ。

17日に釜川を釣行した帰りにちょっと立ち寄って見たら、想像していた以上に川は大きく渓相もいいのに驚いた。

なぜ二級河川のリストには載っていないのか不思議なくらいだ。

林道の先に田んぼもあることから、鉱毒の影響もないような気がしてきて、ターゲットに追加することにした。

WBC準決勝で日本が負ければ泊川にするつもりだったが、決勝進出が決まったので最後はこの鹿ノ浦川になった。

安寿と厨子王の碑がある駐車場に車を止め、中ノ川林道を川沿いに進み、林道が左にカーブする所から川に下りた。

渓相は抜群で、これで魚が居れば申し分なしだ。

入渓してから僅か5分、ちょっとした淵から小さいながらも岩魚が顔を出し、思わず顔がほころぶ。

ノーマークの川だっただけに感激はひとしお。

鹿ノ浦は鉱毒流出の川ではなかったのだろうか。(後で分かったことだが、鉱毒が流出したのは中ノ川だったようだ)

| 林道中ノ川線 | 林道が左にカーブする所から川に下りた | 水量は多く渓相もいい川だ |

| いかにも居そうなポイントだがアタリなし | ちょっとした淵を攻めてみる | 小さいながらも最初に出た1匹 ノーマークの川だっただけに感激ひとしお |

河口から900m程の所で川は二俣に分かれる。

右俣出合いは小さな滝となっていたが、その上には道らしきものが見え、戸中方面まで繋がっているような

感じだった。

水量の多い左俣に進むと、こちらもすぐ滝になっており、右岸を高巻いて滝上に下りた。

| ここでまずまずサイズの岩魚が出た | まずまずのサイズ | 結構険しい川だ |

| 鉱毒流出の川ではなかったのか | 3m程の滝もある | 二俣手前、右俣出合いの滝が見える |

| 右俣出合いの滝 | 左俣出合い | 左俣の滝 ここは右岸を巻く |

左俣の先には2つの堰堤があり、右岸沿いの水路からは下の田んぼに水を引いているようだった。

左岸にある道は堰堤を作った時のものだろうか。

堰堤の上流にも道らしきものが続いていたが、大佐渡北線から水源のある大塚山(882m)あたりまで繋がって

いるのかもしれない。

戸中銀山跡なんかも気になる存在だ。

| 滝を右岸から巻いて、滝の落ち口に下りた | 左岸には左俣に続く道がある | 滝の上流にも岩魚は生息 |

| 小型ながら岩魚はいる川だ | 1番目の堰堤 左岸の道は堰堤を作った時のものだろうか |

|

| 右岸にある水路 | 2番目の堰堤 | 堰堤上流の渓相もいい |

帰りは水路沿いに田んぼまで行き、中ノ川林道をを下って駐車場まで戻った。

水路沿いの斜面いっぱいに咲いてた、オオミスミソウ(雪割草)の群落は見事だった。

| 帰りは水路を利用 | 水路から水を引いている田んぼ | 中ノ川林道を下って駐車場まで戻った |

| 鹿ノ浦川河口と鹿ノ浦トンネル | 安寿塚と南片辺トンネル トンネルの手前を中ノ川が流れている |

安寿塚 |

コースタイム

駐車場12:55-二俣13:35-1番目の堰堤14:10-2番目の堰堤14:20-納竿14:40-田んぼ15:05-駐車場15:20

2023.3.22

No.52 京塚川

鹿ノ浦川の後、少しだけ京塚川を覗いて見た。(ナメトコ川と書かれた資料もある)

この川の上流は、2021年の11月に大佐渡北線を調査した際に、境川線沿いに流れていたが、水量は乏しく

見込みのない川に思えた。

橋の下からちょっとだけ竿を出して見たが、やはり反応はなかった。

2023.3.22

| 橋の下に堰堤があるので海からは遡上できない | ちょっとだけ竿を出して見たが | 反応なし |

| 上流で境川線と交差する | 川は南片辺トンネルの上を通っている | 今は無人の鹿ノ浦 中ノ川の鉱毒流出で集団移転を余儀なくされた |

長江川

新規河川でもないのに、この時期に毎年長江川に出向くのは、釣りではなくワサビが目的。

3月のワサビはまだ茎が柔らかく、胃腸の弱い自分でも消化できるのが嬉しい。

また、ツンとくる独特の辛みも、この時期のものはより強い気がする。

当初、長江川は最終日にして、21日は外海府の泊川を遡行して、山居道から小河内川に抜ける計画を立てていた。

ところが、WBCの準決勝が夜ではなく朝8時からだったため、長江川に計画を変更し午後から出掛けることになった。

上野の集落から国仲北線に入ったが倒木で通行できず、車を止めて歩くことに。

長江川はワサビ目的だったが、少しだけ竿も出して見た。

2023.3.21

| 国仲北線、長江川方面は倒木で通れない | 午後からなので、雪解けで水量が多い | |

| 小型主体だが魚影は濃い | いつも良型が出るポイントだが、今回は不発 | |

| 1時間程竿を出したところで納竿 | 長江川の岩魚は今後も安泰か | ワサビのおひたし |

No.50 安養寺川

長江川でワサビを採った後、帰りに隣の安養寺川に入って見ることにした。

国仲北線を今度は横山登山口方面に進んだが、こちらも倒木で通れない。

安養寺まで戻り反対側から国仲北線を進むも、こちらも倒木で通れず、どこもかしこも大変なことになっている。

安養寺川は国府川水系31河川の一つで、旧金井町の安養寺で地持院川に合流する。

二級河川の起点が安養寺のため池(吉井開田溜池)の下流なので、長さは930mと短いが、川はため池の上で

二俣に分かれている。

川の規模は地持院川よりも小さく、藪沢でとても岩魚のいるような川には見えない。

ちょっとだけ竿を出して見たが全く反応はなかった。

2023.3.21

| 国仲北線 長江川方面からの道も倒木で通れない |

安養寺側からも倒木で通れない | 安養寺川 |

| 小さな川で水量は少ない | 全く反応なし |

No.49 大野川

小佐渡の山に水源を持ち、長さは13,000mと国府川水系31河川の中では2番目に長く、佐渡全体でも国府川、

羽茂川に次ぐ長さを誇る。

大野川ダムで川は二俣に分かれ、右俣は支流の滝之河内川(1,150m)になり、左俣の大野川には小股沢がある。

最後に大野川へ入ったのは今から40年以上も前のことで、それ以来一度も入ったことはなかった。

川沿いにずっと奥まで林道が走り、当時は国府川漁協が放流したと思われる、山女魚の稚魚しか釣れなかった

ので、興味が湧かなかったのが理由だった。

川沿いの林道は、ダムから1㎞ほど進んだあたりで倒木のため通行できなくなった。

房総の山は2019年の台風の影響で甚大な被害を受けたが、佐渡の雪害もそれに匹敵するような状況だ。

林道を暫く歩き、適当な場所から入渓して竿を出してみたが全く反応はなく、川が二俣に分かれる所まで行って

みたが、結果は同じだった。

林道がどこまで延びているのかは分からないが、ここはかつて岩首まで通じる清水寺越えがあった所で、いつか

挑戦したいとも思っている。

| 大野川ダム(1980年竣工) | 林道を暫く歩き適当な場所から入渓 | 全く反応がない |

| いかにも居そうなポイントだが、アタリはない | 三連の滝 | 滝より先もアタリなし |

| 二俣まで来たが反応なし 二俣の辺りが二級河川の起点 |

左の沢はすぐに堰堤 | 右の沢も反応なし |

小股沢

帰りにダメもとで小股沢に入って見ることにしたが、本流で一匹も出なかったので期待はしていなかった。

というか、ほとんど諦めモードだった。

小股沢は本流の堰堤上で左岸から合流する小さな沢で、しかも藪沢のため竿が出し辛い。

少しやってダメなら引き返すつもりだったが、何と三投目に小さいながら岩魚が顔を出し驚いた。

本流であれだけやって一匹も出なかったのに不思議でならない。

一体何が違うのだろうか。

| 林道小股線 | 林道が右に曲がり、沢から離れる所から入渓 | 小さな沢で期待はしていなかったが |

| 三投目に小さいながら岩魚が顔を出し驚いた | 藪沢で竿が出し辛い | 本流と何が違うのだろうか |

小股沢は堰堤の多い沢で、出合いより900m程進んだ所で納竿したが、その間に5つもの堰堤があった。

5つ目の堰堤を越えた先に3m程の滝があり、そこで27㎝の良型が出たが、これらが毎年子孫を残し続けて

いければ、この沢の岩魚の存続は十分可能だろう。

| 小さな沢だが岩魚は生息している | 十分子孫を残せる成魚だ | 沢沿い左岸に道があるが、堰堤を作った時のものだろうか |

| 堰堤が連続 全部で5つの堰堤があった |

||

| 3m滝 滝の手前で27㎝の岩魚が出た |

27㎝の良型 | 出合いより900m行った所で納竿 |

コースタイム

林道駐車地点8:00-三連滝8:45-二俣9:10-小股沢9:55-小股沢納竿11:20-大野川ダム12:05

2023.3.19

大野川の滝

小股林道と分岐する手前で、右岸から流れ出る小さな沢に滝が見えた。

沢の名前はマフタギ沢と書かれていて、落差は5m弱といったところ。

| マフタギ沢の滝 雪解けで水量が多いこの時期だけに見えられるような滝だ |

本流と小股沢にも小さいながら滝があった。

| 本流三連の滝 | 小股沢の滝 3m |

小倉川 小倉峠の滝

小倉川は国府川水系の一つで、小倉川、大久保川、祓川、宮之河内川と4つの支流(二級河川)を持つ。

祓川や宮之河内川へは幾度となく調査に入っていたが、小倉川本流は平山の滝より先には入ったことがなかった。

二級河川の起点となる上流端が、「トツコウ巻滝」となっているのが気になっていたので、昨年事前調査を兼ねて

入って見たがそれらしきものは見つからなかった。

小倉峠に向かう県道181号線の旧道から見えるという滝も気になっていたので、前日に車で通って見たら、確かに

3つの滝が見えた。

滝があったのは小倉川本流ではなく、左岸から流れ込む道路沿いの沢だったが、木々が生い茂っている頃は見え

ないので気がつかなかったわけだ。

水路に下りて1番目の滝を見たあと一旦引き返し、堰堤上流の調査から始めることにした。

竿を出してすぐに3m滝が現れ、滝壷でペアと思われる2匹の岩魚を確認。

平山の滝の下にも上にも堰堤があり期待していなかっただけに、岩魚が生息していたことに感激。

岩魚が産む卵の数はおよそ200個で、成魚にまでなれるのは2%だと言われるが、存続はこのペアにかかっている。

絶対数の少ない河川でのリリースの必要性がここにある。

| 左岸から流れ込む沢(右沢) すぐ先に1番目の滝がある |

1番目の滝 5m以上はあるだろうか |

水路から本流上流へ この先に大きな堰堤がある |

| 堰堤上流から竿を出した | すぐに3m滝が現れる | ここで2匹の岩魚を確認 雄雌のペアだとすれば存続が期待できる |

| 29㎝の岩魚 | 滝の上で納竿 | ここから水路で下の田んぼに水を引いている |

本流をちょっとだけ調査した後、堰堤から県道に繋がる実線の道を通り、右沢の3番目の滝から下降して滝を見て

みることにした。

3つの滝は何れも5m以上はありそうな滝だったが、こういう滝も含めて小倉四十八滝と呼ぶのかもしれない。

2023.3.18

| 水路を堰堤上まで戻る | 堰堤から県道に繋がる実線の道 | 3番目の滝下へ懸垂で降りる |

| 3番目の滝 5m以上はありそうだ |

2番目の滝を懸垂下降する | 20mのロ-プなので最大でも10mの滝が限界 |

| 支点を滝上の太い木に取っているので、これぐらいの滝でもロープの長さはギリギリ | 2番目の滝 これも5m以上はありそうだ |

小倉川の滝

| 右沢1番目の滝 | 右沢2番目の滝 |

| 右沢3番目の滝 | 本流取水口下の滝 |

No.48 釜川

釜川は、大佐渡北端の分水嶺から内海府の北小浦集落側に流れ出る小さな川で、ちょうど分水嶺を挟んで大ザレ川

や泊川の反対側に位置している。

白瀬川、和木川、馬首川、歌見川、黒姫川、古川と調査して来たので、内海府の川としてはこれが7河川目になる。

北小浦漁港に車を止め、川の右岸から奥の田んぼまで続く林道を100m程進み、左にカーブする地点から川に下りた。

| 北小浦漁港 | 1983年に閉校した内海府小学校北小浦分校 今は北小浦ダイビングセンターが使用 |

小佐渡ほど酷くはないが、倒木が川を塞ぐ |

| 隣の古川同様、河口から堰堤はない | まずはチビ岩魚がお出迎え | まだ海抜50mにも達していない |

| 倒木の隙間から慎重に仕掛けを投入する | 型は小さいがそこそこ生息している | チビがいるということは親玉もいるはず |

河口から600m程進んだ所で、川の名前の由来でもある釜が現れる。

大きな釜は全部で5つあり、小さな釜も含めると七ツ釜と呼べるような釜が連続するが、こんな川は今迄佐渡では

見たことがない。

釜の写真を撮りながら遡行していると、前を行く子供の竿が大きく曲がっているのが見えた。

慌ててタモ網を取り出し駆けつけると、水面に上がって見えてきたのは丸々と太ったかなりの大物だった。

バラさないよう慎重に取り込んだのは38㎝の岩魚だったが、太さから言えば40㎝級に匹敵するような大物だった。

| 小さな釜が連続 | 最初の釜 | 38㎝の岩魚 丸々と太っている |

| 自己記録更新とはならなかったが、満足の一匹だろう | 2番目の釜 | 2番目の釜の奥に、3番目、4番目の釜が見える |

| 3番目の釜 | 4番目の釜 |

最後の釜、ここで海抜90m ここから水路で水を引いている |

最後の釜は左岸にフィックスロープがあったが、かなり危険な急斜面だったので、上流に行くのは止めて納竿とした。

釜からは右岸の水路沿いを進み、下にある田んぼを経由して戻った。

農作業をしていたおばあさんの話では、水路は毎年壊れた箇所を直して田んぼに水を引いているのだという。

子供や親戚に送ってやると喜ばれるので、今でも米を作り続けているのだとも。

今年は倒木で破損箇所が多かったので、修復作業が大変だろう。

| 最後の釜 左岸にフィックスロープがあった |

右岸にある水路 | ここは一旦下りてから対岸を上る |

| この先、倒木で破損している所が何箇所かあった | 水路から見た釜川 七ツ釜と呼んでもいいんじゃないか |

水路から水を引いている田んぼに下りた |

コースタイム

北小浦漁港8:00-入渓地点8:05-最後の釜9:30-田んぼ9:50-北小浦漁港10:00

2023.3.17

釜川の釜

2番目の釜の奥に3番目、4番目の釜が見える

3番目、4番目の釜

| 最初の釜 | 最後の釜 |

地持院川 四条ヶ滝

14日に佐渡に渡り、先ずは地持院川の四条ヶ滝から調査を開始することにした。

地持院川は国府川水系31河川の一つで、金北山の麓から旧金井町吉井を経て国府川に合流する。

流程は4,440mで、国府川の支流としては9番目に長い。

2019年に安養寺橋から入って見たものの、不法投棄されたゴミが散乱し、水は濁っていておまけに堰堤の連続で

釣りにはならなかった。

今回の目的は四条ヶ滝だが、地持院川上流の調査も兼ねて入って見ることにした。

昨年末に佐渡を襲った雪害の影響が心配だったが、林道丸つぶり線の倒木はすべて除去されていた。

ここは金北山の登山口(栗ヶ沢登山口)にもなっているので、トレッキング協議会の方々が整備してくれたのだろう。

林道脇に車を止め、標柱のある所から斜面を下り、最後は涸沢から川に降りた。

| 標柱のある所から斜面を下る | 夏は藪に覆われとても入れない | 雪の斜面を慎重に下る |

| 途中からは涸沢を下る | 涸沢から川に降りた |

左から小沢が出合う手前付近から竿を出しては見たものの、アタリはまったくなく魚影も確認できない。

やはり地持院川には渓流魚はいないのだろうか。

降りた地点から200mほど上流に行ったところで、左から滝が姿を現したが、これが四条ヶ滝だ。

落差は5mあるかないかといったところだろうか。

| 竿を出して見るがアタリはない | この先で左から滝が現れる | |

| 四条ヶ滝 | 地持院川には渓流魚はいないのだろうか | 林道丸つぶり線 終点に栗ヶ沢登山口がある |

コースタイム

林道丸つぶり線8:00-地持院川8:15-四条ヶ滝8:35-林道丸つぶり線9:00

2023.3.15

四条ヶ滝

安養寺集落にある案内板には「四条の滝」と描かれており、別名賢光院滝とも呼ばれる滝で、古くから修業の場

だったという。

落差は5m程

竹田川右俣

地持院川を調査した後、そのまま小佐渡の竹田川にに向かった。

竹田川は国府川水系31河川の一つで、経塚山を水源に持ち、旧真野町竹田を経て金丸で国府川と合流する。

流程は6,580mで、国府川の支流としては8番目に長い。

二級河川の起点は竹田川ダムの下になるが、ダムには3つの沢が流れ込んでいる。

猿八から経塚山へと延びる本流筋の左俣はすでに調査済みだが、中俣や右俣も気になる存在だった。

夫々の沢の名前を知りたくて、国府川左岸土地改良区の事務所を訪ねたことがあったが、不審な業者にでも

見られたのか「そんなもん、分からんわさ」で終わってしまっていた。

国土地理院の地図にある滝マークも気になっていたので、今回は右俣に入って見ることにした。

年末の雪害は小佐渡方面が特に酷かったようで、竹田川ダムに通ずる道は倒木で電柱は折れ、電線が垂れ

下がったままだった。

ダムに車を止め湖畔沿いに進んだが、こちらも倒木だらけで大変なことになっている。

堰堤を越えた所から竿を出しながら遡行を開始。

暫くはアタリがなく、ここはだめかなと諦めかけた時、バラシはしたものの岩魚が顔を出し思わず顔がほころぶ。

| 竹田川ダム(1967年竣工) | 倒木で淵が埋まり釣り辛い | 何匹かバラシたあと、やっと釣り上げた岩魚 |

| 食いが浅いのかバラシが多かった | 数は少ないが右俣にも岩魚が居ることを確認 |

出合いの堰堤から700m程進んだ所で川は二分され、左沢を100m進むと地図にある滝が現れた。

10m近くはありそうな立派な滝だ。

| 二俣に分かれるが、滝マークのある左沢へ進む | 左沢 | 左沢で釣れたチビ岩魚 |

| 滝壷の岩魚を狙う | 滝の裏側に回り込める | 滝壷で釣れた24㎝の岩魚 |

| 国土地理院の地図に滝マークがある滝 落差は10m近くありそうだ |

滝の上から右沢に通じる破線の道があったので、左岸を直登し破線の道から右沢へ下りてみた。

水量は左沢より少ないが、この沢にも岩魚が生息しているのかもしれない。

| 右沢を下降する | 水量は左沢より少ない | 右沢出合い |

コースタイム

竹田川ダム10:00-右俣出合い10:10-二俣11:30-左沢の滝12:00-右沢12:25-竹田川ダム13:15

2023.3.15

十郎滝

竹田川の帰り、ダム下流にある十郎滝に立ち寄った。

この時期は水量が多いので迫力がある。

| 落差は15m程 | 竿を出して見るも反応はない |

新保川 又次郎川内沢

佐渡トレッキング協議会のマップによれば、金北山山頂から流れ落ちる新保川の源流は、又次郎川内沢という

表記になっている。

張骨沢で水量が二分され細流となるが、標高600m付近までは魚影を確認しており、過去に尺岩魚を3匹も上げ

たこともあったので侮れない。

片辺越えの登山道が横切る所より先は未調査だが、追分からの急登コースと並行して流れているので、かなり

急峻な沢であることには違いない。

| 左岸から追分清水の沢が滝となって落ちてくる 2007.5.4 |

標高630mの所で片辺越えの登山道が横切る |

張骨沢七つ滝をめざして

新保川支流張骨沢の七つ滝を見ようと下から挑戦したのが2020年の11月で、このときは1番目の滝を越えられず敗退。

今年の5月には一番上の滝から挑戦したものの、上から3番目の滝を降りられず敗退していた。

どうしても諦めきれず、それならば横からと今回3度目の挑戦となった。

標高650m付近の開けた場所を下にも上にも行かずひたすら真っすぐ進むと、突き当りの崖下に2つの滝が見えてきた。

これが3番目と4番目の滝だと、この時点では信じて疑わなかった。

川までは30mほどの高低差があったので、懸垂下降を2回繰り返し、最後は斜面を慎重にトラバースして降りた。

初盛ダム

| 金北山沢口登山道を登る | 大佐渡の紅葉はもう終わりに近い | 片辺分岐 |

| 標高650m付近の開けた場所を真っ直ぐ進む | 眼下に2つの滝が見えた | 急斜面を懸垂下降する |

| 高度差30mの急斜面 | 滑落しなようセルフビレイしながら懸垂の準備をする | 2回目の懸垂でもまだ下まで届かない |

滝は上から見た時には落差のあるように見えたが、いざ近寄って見ると2~3mしかない小さな滝だった。

一旦下流に下り2番目の滝を探すも一向に滝は現れない。

この時初めて、降りた場所が1番目の滝の下の小さな滝だったという、痛恨のミスを犯したことに気付いた。

3度目の挑戦も敢え無く敗退に終わった。

| 上から見た滝 | 2020年はこの滝を巻いて1番目の滝に辿り着いていた | これが1番目の滝だったとは トホホ... |

コースタイム

沢口登山口7:50-片辺分岐8:35-開けた場所8:50-懸垂下降開始9:00-張骨沢9:40~10:10-沢口登山口11:30

3時間40分 2022.11.9

大久保川 夫婦滝

大久保川は小佐渡の経塚山を水源に、猿八から大久保を経て小倉川に合流する川で、長さは3,000mと国府川の支流

では12番目に長い。

この大久保川の支流に夫婦滝なる滝があるようだが、行った人のブログには「滝は支流の更に支流にあり歩いて5分」

といった程度の情報しかなく、どのあたりにあるのか分からなかった。

二級河川の起点に夫婦滝とあるが、地図上の位置は本流の下流付近なのでブログの記事とは一致しない。

国土地理院の地図を何度も眺め、支流の支流で歩いて5分を手掛かりに、大体の見当をつけて行って見ることにした。

結果予想は見事的中し、小さな支流のすぐ先に滝はあった。

| 沢の出合いにある水路 猿八の棚田に続いているようだ |

見当を付けていた支流の支流 | 水量がほとんどないが、滝はあるのだろうか |

| カーブを曲がるとすぐに滝が見えてきた | 滑滝もある | 出合いから僅か5分で夫婦滝に到着 |

左右から二本の滝が一つになるところから名づけられたようだが、渇水期のためその姿を見ることはできなかった。

地図を見ると滝の上で二つの沢に分かれているようなので、春先の水量の多い時期にもう一度来て調べて見たい。

2022.11.6

| 夫婦滝 滝の上で沢が二つに分かれているような気がする |

左岸の枝尾根を上って滝上に出られそうだ |

羽茂川 犬落の滝

羽茂川は長さ18,950mと佐渡では国府川に次ぐ2番目の長さを誇り、羽茂川、山田川、尾平川からなる二級河川。

犬落の滝はその羽茂川の支流、犬落沢にあり、落差は54mと大きな滝だ。

名前の由来は、羽茂城落城の際に千手観音を犬に咥えさせ逃がしたが、力尽きて滝から落ちてしまったからだとか。

別名「千手の滝」とか「白岩尾の滝」とも呼ばれているそうだ。

昭和45年発行の国土地理院の地図には犬落の集落や絞張の集落の記載があるが、今の地図にはない。

昼は羽茂大崎の「ちょぼくり」で蕎麦を食べたが、ここのぶっかけそばはいつ食べても旨い。

最近国仲の田んぼでも蕎麦作りが目だつが、羽茂で収穫されたものでないとだめだと店主は言う。

ちょぼくりのおじさんの話では、滝は店の向かいの橋を渡り、4、5㎞行った先の集落を過ぎた所にあり道路から

見えるとのことだった。

道路は狭いもののずっと舗装されていて、おじさんの言った通り集落を過ぎて直ぐに道路沿いから滝は見えた。

渇水期のため水がほとんど流れていなかったが、落差があるので、大雨でも降れば迫力のある滝になるのだろう。

子供がちょぼくりのトイレに入ったら、犬落沢で釣ったとされる大きな岩魚の魚拓があったと言う。

羽茂川は島内で唯一淡水の漁協が残っているところなので、漁協が放流したものものなのか、もともと居たものか

定かではないがとても興味深い。

2022.11.4

| 長塚節の文学碑 長塚はこの道を抜けて赤泊に向かったという |

急斜面を30m程沢に下りる | 正面から滝を見ようと滝壷に向かって進んだが、倒木が酷く途中で断念 |

| 犬落(いぬおとし)の滝 道路側から見た滝 |

正面から見た滝 |

西三川川 雌滝・雄滝

滝は川の調査を兼ねて行くことがほとんどだが、禁漁期間ということもあり、今回は近場の滝巡りをすることにした。

まずは国土地理院の地図にも載っている西三川川の雌滝と雄滝から。

西三川川は西三川川と笹川川、角間川の3河川からなる川で、雌滝と雄滝は角間川の支流となる水ヶ沢にある。

雌滝は滝に繋がるような道はなく、出合いから川沿いに10分程歩かなければならなかった。

2022.11.4

| 西三川川の支流、角間川 | 角間川に架かる橋を渡る | 藪漕ぎして水ヶ沢に進む |

| 角間川の支流水ヶ沢 | 川沿いに歩く | 歩くこと10分で雌滝が現れた |

| 雌滝 渇水期なので迫力がない |

落差は6mとある |

雄滝は雌滝の上流にあり、地図では林道が近くまで繋がっているが、実際はだいぶ荒れていたので川まで歩いて

行き、沢沿いに藪漕ぎしながら進んだが、途中で左から滝へと繋がる道があることがわかった。

あと何年かすればその道も荒れてなくなってしまうのかもしれない。

滝までは川沿いに進んでも10分程だった。

滝ペディアでは落差23mとあり、佐渡百選の案内板には落差10mとあるが、落差にだいぶ開きがあるのが気になる。

他にも落差15mと書かれたものもあったが、見た感じ10m以上はありそうだった。

| 荒れた林道を歩く | 耕作放棄された田んぼ跡 | 橋の所から川に向かって入って行く |

| 川沿いを遡行 | 10分程で雄滝に到着 | 案内板は倒れて草に埋もれていた もう維持管理するのもたいへんなんだろう |

| 雄滝 落差は10m以上ありそうだ |

下段の滝 |

和木川 右俣ちょうちん毛鉤釣り

左俣を遡行する前に、右俣でちょうちん毛鉤の練習をした。

過去に何度かちょうちん毛鉤を試してはいるが、視力が悪いので黒っぽい毛鉤はほとんど見えない。

昔12個200円で買った毛鉤の中に、白くて見やすいのがあったので試してみることにした。

チビ岩魚がたくさんいる右俣は、毛鉤の練習をするには持って来いの場所。

何匹か上げる内にコツは掴めてきたが、それでもヒット率は3割にも満たない。

使っている内に浮力がなくなり、ウエットフライのようになってしまったが、沈んでもミャク釣りのようにアタリが

あるので、合わせられないことはない。

2022.7.21

| 和木川右俣 | 毛鉤の色はあまり関係ないのか | 岩魚の活性は高い |

| 練習相手のチビ岩魚 | 白い毛鉤なので視力が悪くてもよく見える | クルマユリ |

和木川 右俣~左俣

最後は残ったエサで和木川を少しだけ。

右俣はチビ岩魚の猛攻で、エサがもったいないので毛鉤に替えたが、なかなか上手く合わせられない。

川虫が全く捕れないところを見ると、全体に成長が遅いのかもしれないが、たまに親玉が残っているから侮れない。

今回も40㎝オーバーの大岩魚を2匹掛けたが、流木の下に潜られ痛恨のハリス切れ。

佐渡の岩魚なら2号や3号のハリスを使っても警戒されることはないだろうが、それはそれで釣趣に欠けるというもの。

2022.6.18

和木川右俣源流

| 右俣 | チビ岩魚の猛攻が続きエサがもったない | チビを避けて良型だけを狙う |

| まあまあのサイズ | こういうところに大物が潜んでいるので侮れない | やっと毛鉤で掛けた |

左俣もすこしだけ入ってみたが、こちらは岩魚自体数は少ないが型は良かった。

30㎝の尺岩魚は簡単に抜きあがれたが、やはり40㎝級とは引きが違った。

| 左俣 水量はほぼ同じ |

岩魚自体数は少ないが型はいい | これも良型 |

| この先、林道まで堰堤が2つある |