週末は山登りⅢ

金峰山(2,599m) 2020年2月11日

金峰山は奥秩父の主脈にあり、日本百名山の一つに数えられる。

山梨県側では「きんぷさん」と呼んでいるが、長野県側では「きんぽうさん」と呼ぶそうだ。

隣にある瑞牆山には過去に一度登ったことがあるが、金峰山は初めて。

金峰山山頂(2,599m)から手前に瑞牆山と奥に八ヶ岳を望む

山頂から五丈石と南アルプスを望む

千代の吹上から続く稜線を振り返る

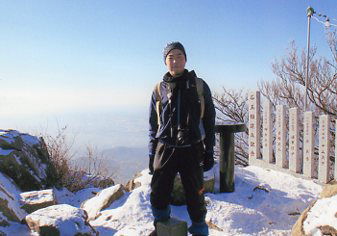

頑張って登った甲斐がある

山に行きたいのなら瑞牆山(2,230m)にしたらどうかと子供に問うと、どうせ行くなら隣の金峰山(2,599m)にしたいと返し

てきた。

「途中でダメなら瑞牆山に変更すればいいさ」と、いつもの調子で譲らない。

参考コースタイムを見る限り、日帰り登山も十分可能な山だったが、寒さと山頂付近の積雪量だけが心配だった。

以前冬に登った奥多摩の川苔山では、思いがけない積雪に苦戦したことがあったからだ。

朝4時20分に自宅を出発。

中央道須玉ICで下り、登山口のある瑞牆山荘近くの県営無料駐車場には7時20分に着いた。

天気は快晴だが、気温は-6℃と予想した通り寒い。

山頂との標高差は1,000m以上あるので、山頂付近の気温が気になる。

| 7:20 瑞牆山荘近くにある県営無料駐車場に到着 標高1,520mの所にあり、気温は-6℃と寒い |

7:35 登山口から山頂まで標高差が1,000m以上あり、山頂の気温が気になる |

8:00 富士見平林道終点、瑞牆山が見えてきた 瑞牆山はここから2時間程で登れる |

| 8:10 富士見平小屋に到着 |

8:45 雪はあるがトレースはしっかりしている |

9:00 無人の大日小屋 帰りはここで昼食休憩にした |

釣りもそうだが、道具や装備にはあまり拘っていない。

今回の服装も、ユニクロのズボンにシャツ、フリースにダウンと普段と変わらない。

子供は部活で使用している運動着にダウンと、はたから見たら冬山をなめていると見られてもしょうがないような格好だ。

実際すれ違った登山者たちが我々を見る表情は、驚きとも軽蔑とも取れるようなものだった。

大日岩からは雪も増え、登りも急になって来たので軽アイゼンを装着。

我々以外の登山者はチェーンスパイクか、ちゃんとしたアイゼンを装着していたが、そこまで拘らないのが我々流。

子供が変な木が沢山あると言うのでよく見ると、シャクナゲの葉が全部丸まり垂れ下がったものだった。

シャクナゲは常緑樹なので、葉を丸めることで寒さから身を守っているのだろう。

| 9:20 頭上に大日岩が見える でかい! |

南アルプスの山々 右手前の山は鷲見岩(2092.6m) |

白峰(白根)三山もバッチリ 右から北岳、間ノ岳、農鳥岳と3,000級の山が並ぶ |

| 9:30 大日岩(2,201m)に到着 |

大日岩の後方に見えるのは八ヶ岳 |

9:55 大日岩からは積雪と急登のため軽アイゼンを装着 |

大日岩から樹林帯を進み、2,317mのピークを過ぎた当りでやっと樹林帯を抜けだし尾根筋に出た。

ここが砂払いの頭と呼ばれる所で、富士山から南アルプス、八ヶ岳とすばらしい景色を堪能できる。

| 10:30 ここが最後の樹林帯で抜けた所に砂払いの頭がある |

砂払いの頭からの眺望 | 富士山 |

| 奥の白い壁は北アルプスか | 眼下に見えるは瑞牆山(2,230m) | 八ヶ岳連峰 |

稜線に出ると、風速20m以上はあろうかと思える凄い強風が襲ってきた。

風がなければどうってことはない千代の吹上も、強風で体ごと持っていかれそうになる。

バラクラバ(目出し帽)など持っていないので、顔が痛くて耐えられない。

子供はネックウォーマー、私は持参したマフラーを顔に巻いてなんとか凌ぐ。

手の指も足の指も寒さで麻痺して痛い。

気温は-10℃程だろうが、強風のため体感温度は気温以上に低く感じる。

一旦手袋を外すと指がすぐに麻痺して、外れた軽アイゼンのフックすらはめられなくなった。

深いサラサラ雪に変わってきたため、軽アイゼンでは滑ってなかなか前に進めない。

諦めて戻ろうかとも思ったが、折角ここまで来たのだからと、頑張って山頂を目指した。

| 10:35 千代の吹上から山頂方面を望む 左奥が山頂で3つピークを越えなければならない |

10:50 写真では分からないが、猛烈な風で体ごと飛ばされそうになる |

11:15 もうすぐ山頂直下の五丈石だ |

| 雪紋が綺麗だが、雪庇には十分注意しなければならない |

11:20 五丈石から富士山を望む |

11:40 金峰山(2,599m)山頂到着 -10℃、風速20mといったところ さむ~い!顔がいた~い!手もいた~い! |

| 山頂にも大きな岩がある。 この先は大弛(おおだるみ)峠に続く登山道 |

11:45 猛烈な風のため早々に下山開始。 ここで軽アイゼンが片方無いのに気付く。 深いサラサラの雪の中で外れてしまったようだ |

12:00 千代の吹上の由来にもなっている?猛烈な風で吹き飛ばされそうだ |

猛烈な風のため、休憩することなく早々に下山を開始した。

左足の軽アイゼンが外れてどこかで無くなってしまったので、帰りは右足だけで滑るようにして下った。

寒さと疲労で限界に近かったので、無人の大日小屋で持参したカップ麺を作り30分程昼食休憩。

富士見平小屋からは足がもう動かない状態になり、何度もコケながらやっとのことで駐車場に辿り着いた。

やっぱり雪山では最低限、バラクラバとチェ-ンスパイクは必要だと実感。

トレッキングポールも必要かな。

帰りは首都高で渋滞に巻き込まれたものの、19時には自宅に着くことが出来た。

※千代の吹上の由来

山梨県須玉町に大工の夫婦が住んでいました。

女房は千代と言い、夫婦ともども信仰が厚く、蔵王権現が祀られている金峰山山頂の金桜神社に登拝しようとしました。

しかし、金峰山は古くから女人禁制とされる霊山で、村人たちは、千代の入山を止めようとしましたが、千代は村人の

制止を振り切って、夫婦ともども金峰山に登ってしまいました。

断崖絶壁にさしかかると、千代は滑落してしまいました。

夫はこれを神の祟りと恐れ、山頂の祠の前で7日間の断食を行い、千代の罪が許されるよう必死に祈りました。

すると、谷底から強く吹き上げる風に乗って千代が戻ってきました。

その後、この断崖絶壁は「千代ノ吹上」と呼ばれるようになりました。

コースタイム

県営無料駐車場7:35-富士見平林道終点8:00-富士見平小屋8:10-大日小屋9:00-大日岩9:30-砂払いの頭10:30

千代の吹上10:35-五丈石11:20-金峰山山頂11:40-千代の吹上12:05-砂払いの頭12:10-大日小屋13:10~13:40

富士見平小屋14:25-県営無料駐車場13:05

休憩含み7時間30分

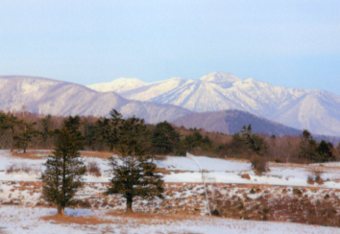

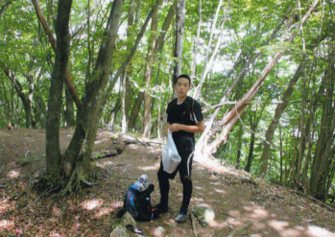

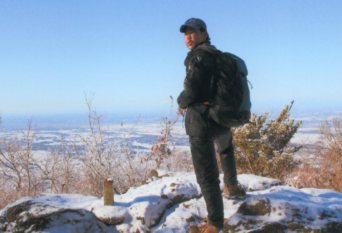

会津駒ケ岳(2,133m) 2019年8月15日

今年は佐渡の帰りに会津駒ケ岳に登りたいと言うので、前日に桧枝岐まで行き一泊し、翌朝一番で登る計画を立てた。

会津駒ケ岳は福島県の檜枝岐村にある標高2,133mの山で、日本百名山の一つ。

田中澄江の新・花の百名山にも選定されている。

8月14日、両津発6:10のカーフェリーに乗り、新潟には8:40に到着。

関越道を三条燕ICで下り、栃尾~守門~入広瀬から田子倉ダム~只見町を経由し、桧枝岐には14時過ぎに到着した。

まずは登山口の下見をし、そのあと宿泊地の七入オートキャンプ場へ。

テントを張ったあと日没までまだ時間があったので、入漁券を買って近くの沢に入ってみることにした。

林道に出た途端無数のメジロアブが襲ってきて、子供は発狂寸前で逃げ回っている。

逃げれば逃げるほど群がってくるのがメジロアブで、この時期は大量発生して釣りにならない。

私は過去にこのメジロアブの大群に遭遇し、気が狂うような思いを何度も経験している。

メジロアブを追い払いながら1時間ほど竿を出してみたが、子供が釣った岩魚が1匹だけだった。

※メジロアブの正式名称はイヨシロオビアブ。

七入オートキャンプ場

キャンプ場の横には実川が流れている。(檜枝岐川は七入から先で実川と名前を変える)

車1台、大人2名一泊で1,500円。

料理をしていてもメジロアブが襲ってきて気が狂いそうだった。

翌朝4時に起床し、手早くテントを撤収。

まだ暗い中車を走らせ滝沢登山口には4:30に着いた。

前日の下見時は車で一杯だった駐車場は空きスペースがたくさんあり、広島と奈良ナンバーの2人が夜が明けるのを

待っているだけだった。

4:45、夜が明けてきたので登山を開始。木の階段の登山口を登るといきなりつづら折りの急登が続く。

佐渡での疲労が蓄積しているのか、足が思うように進まない。1時間登ったところで水場のポイントに着いた。

標準コースタイムが1時間半~2時間のところを1時間だからいいペースだと子供は言う。

いつも休憩なしで山を登っているので、標準コースタイムよりは早いはずだが...。

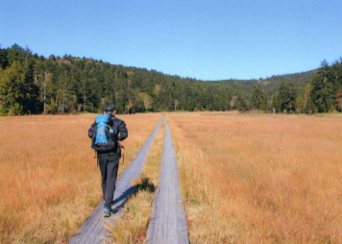

水場から更に1時間で湿原のある稜線に出た。

目の前には広大な草原と湿原が広がり、木道沿いにはコバイケイソウやキンコウカの花が群生している。

今までの疲れも吹き飛ぶ絶景だ。

駒の小屋から山頂までは15分ほど。

山頂からは来た道を引き返し、1時間50分で滝沢登山口に到着した。

コースタイム

滝沢登山口4:45-水場5:45-湿原6:45-駒の小屋6:55-山頂7:10-滝沢登山口9:00

4時間15分

| 5:25 登山口から水場までは急登が続く 標高差600mを一気に登る感じだ |

6:15 水場を過ぎると緩やかな登りとなり、距離を稼ぐ |

6:35 展望が開け山頂が見えてきた |

| 6:45 水場から更に1時間で木道のある湿原に出た 疲れも吹き飛ぶ絶景だ 黄色い花はキンコウカ |

先に見えるのが駒の小屋 | 池塘 |

| 6:55 駒の池から山頂までは15分ほど。 池の周りにはチングルマやハクサンコザクラが咲いていた |

コバイケイソウの群落が見事だ | 7:10 山頂到着 標準コースタイム3時間30分を2時間25分で登った |

| 駒の小屋 |

急登だったところは下るのも大変 うっかり転倒して手首を捻挫してしまった |

9:00 滝沢登山口に到着 コースタイム4時間15分(標準コースタイム6時間30分) |

木道沿いに咲くキンコウカ

コバイケイソウの群落

駒の池周辺に咲くハクサンコザクラ

チングルマも駒の池周辺に見られた

| キンコウカ(ユリ科の多年草) | コバイケイソウ(ユリ科の多年草) |

チングルマ(バラ科の落葉小低木) これは花が咲き終わった後の果穂(かすい) |

| ハクサンコザクラ(サクラソウ科の多年草) | ワタスゲ(カヤツリグサ科の多年草) | アキノキリンソウ(キク科の多年草) |

| オトギリソウ(オトギリソウ科の多年草) | シラネニンジン(セリ科の多年草) | モミジカラマツ(キンポウゲ科の多年草) |

| イワイチョウ(ミツガシワ科の多年草) | オオシラビソ(常緑の針葉高木) |

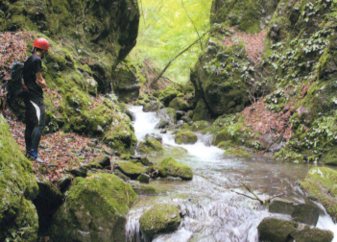

南秋川 小坂志川~キットウ谷沢 2019年7月27日

台風が接近していたが、数少ない部活OFF日なので、沢登りか渓流釣りがしたいと仰せ。

あまり遠くには出掛けたくないと言っておいたので、計画してくれたのは南秋川の小坂志川だった。

平坦な川で大きな滝もなく、初級者レベルの沢だと言う。

自宅を5時前に出発。

首都高を通過するころは土砂降りだったが、中央道に入る頃には雨は上がり青空に変わって来た。

中央道八王子ICで下り、秋川街道から檜原街道を経て、南秋川の笹平集落には6時半過ぎに到着。

笹平から小坂志林道を進み、ウルシゲ沢出合いを過ぎた先の空地に車を止めた。

林道が小坂志川から離れるところにゲートがあり、ゲート手前の橋の脇から入渓。

事前の情報通り、川は平坦で難所もなく易しい川だが、雨による増水で水量は多い。

20分ほど遡行したところで3mの滝が現れたが、右岸にあるフィックスロープを伝って通過。

沢登りなのだが、まだ胸まで浸かるには気温が低く抵抗がある。

トウノ木沢出合いを越えると、やがて川は二俣に分かれる。

左が本流で、右がキットウ谷沢だ。水量は3対1といったところ。

当初の計画通り本流を進んだが、やがてゴルジュや淵が連続し出し高巻きを余儀なくされてきた。

地図を見ると本流はかなり奥が深く、詰めるのに時間が掛かりそうなので、引き返してキットウ谷沢を詰めることにした。

| 6:50 空地に車を止め小坂志林道を歩く |

7:00 ゲート手前の橋の脇から入渓した 落差のない平坦な川が続く |

7:05 雨による増水で水量は多かったが難所はない |

| 7:20 遡行から20分で3mの滝が現れた ここで竿を出してみるがアタリは無し エサはヘビトンボの幼虫、孫太郎虫 |

7:25 右岸にあるフィックスロープを伝って通過する |

7:35 竿を出しながら遡行するがアタリが無い |

| 7:40 キットウ谷沢出合い 左が小坂志川本流 |

魚止めの滝より上部は危険なのでご遠慮願いますとある |

7:50 本流はゴルジュと淵が連続し出しので引き返すことにした 胸まで浸かって遡行するには抵抗がある |

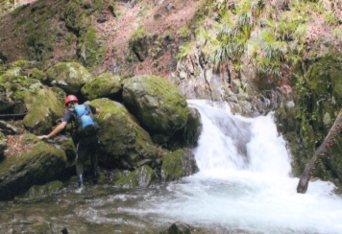

キットウ谷沢も竿を出しながら遡行したが、残念ながらアタリはなかった。

10分ほど進んだところで、初めて滝らしい5mの滝が現れた。ここは右岸の斜面を高巻いた。

その後はミニゴルジュや小さな滝が連続し、やっと沢登りらしい雰囲気になってきた。

標高600mを超えたあたりで沢は二俣になり、左俣にはすぐに大きな滝が待ち構えているのが見えた。

右俣も出合いから滝が連続していて、どちらのコースを選ぶか迷うところ。

林道までの標高差が200mと、左俣より50mほど少ない右俣の方を進むことにした。

10分ほどで10mの滝が現れ右岸の斜面を高巻こうとしたが、すぐ上にも10m滝が4つも連続しているのが見えた。

もう引き返す選択肢はなく、ひたすら斜面を登りやっとのことで林道に出ることができた。

| 8:00 キットウ谷沢も竿を出しながら遡行した |

8:10 初めて滝らしい5mの滝が現れた |

8:20 ミニゴルジュも連続する |

| 8:30 小滝も連続し沢らしい雰囲気になってきた |

8:45 標高630m付近 ここで沢は二俣に分かれる こちらが左俣 奥の滝を巻くのが厄介そうなので右俣を選択 |

8:45 右俣も出合いから滝が連続する |

| 岩壁のあっちこっちで見られるイワタバコの花 | 8:49 このまま順調に進むかと思われたのだが |

8:50 小さな滝を突破していく |

| 8:53 奥に滝が見えたのか子供がこちらを振り向き笑った |

8:54 とにかく滝まで進んだが |

8:55 10mの滝に行く手を阻まれる |

| 9:00 滝を巻くため右岸の斜面を直登すると、1本目の滝の上にも10mほどの滝が4つも連続しているのが見えた |

9:05 もう引き返す選択肢はなく、ひたすら急斜面を登った |

9:10 10分ほどでやっと林道に出ることが出来た ここからゲートまでは1時間ほど |

コースタイム

林道脇の空地6:50-ゲート7:00-3m滝7:20-キットウ谷沢出合い7:40-本流引き返し7:50-キットウ谷沢8:00-

5m滝8:10-二俣8:45-10m滝8:55-林道9:10-林道脇の空地10:00

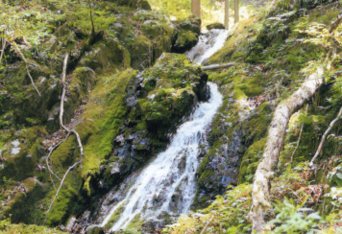

スッカン沢滝巡り 2019年1月12日

鹿股川は箒川最大の支流で、上流にあるスッカン沢には多くの滝がある。

冬に凍結した滝を見たいと以前から言っていたので、部活OFFの今日付き合うことにした。

本格的に凍るのは2月だが、今回は下見を兼ねているのだと仰せ。

自宅を6時過ぎに出発。

東北道矢板ICを下り、県道塩原矢板線を塩原方面に進み、八方ヶ原の山の駅たかはらには9時に着いた。

冬期は降雪のため道路はここから塩原までは通行止めとなる。

八方ハイキングコースを咆哮霹靂の滝まで高低差350m程を下り、スッカン沢を県道まで上って戻る計画だと言う。

鹿股川は上流で右岸から桜沢が出合い、本流はスッカン沢と名前を変える。

桜沢はナメ床と大岩が目立つ沢で、雷霆(らいてい)の滝と咆哮霹靂(ほうこうへきれき)の滝がある。

|

|

|

| 9:20 八方ハイキングコースを下る。 雷霆の滝まで2.3㎞、咆哮霹靂の滝まで3.3㎞の表示 |

10:00 雷霆(らいてい)の滝(2段の段滝落差10m) |

10:15 雷霆の吊橋 桜沢を渡り、次は咆哮霹靂の滝を目指す |

|

|

|

| 10:30 咆哮霹靂(ほうこうへきれき)の滝 |

これが霹靂の滝(落差12m) |

霹靂の滝の右にあるのが咆哮の滝 (2段の段滝落差12m) |

今度はスッカン沢沿いを県道まで目指す。

スッカン沢は温泉のような色をしているが、酢辛い味がするのでスッカン沢と呼ばれるようになったのだと言う。

2月にならないと本格的に凍結しないと言うが、大きな氷柱も見られ見ごたえのある滝巡りだった。

|

|

|

| 11:00 あっちこっちで見られる大きな氷柱 |

温泉のような色をしているスッカン沢の水 スッカンブルーとも呼ばれている |

水をなめてみたが、酢辛い味はしなかった |

|

|

|

| 氷柱が落下してきたら結構危ないかも |

見事な巨大氷柱 |

11:10 旅番組にもよく出てくる雄飛の滝(落差10m) 爆風が凄い |

スッカン沢から雄飛橋の架かる県道までは順調だったが、そこから山の駅までは4㎞以上もありもうヘトヘト。

通行止めなのに県道には無数のスノーモービルの跡があったが、遊びではなく狩猟者のものであることが分かった。

ちょうどライフルで鹿を仕留め下処理をしている人に出会ったが、鹿はそのままスノモービルで引っ張って行った。

(聴こえた銃声は1発だけだったので、1発で仕留めたということか)

まだ生きているかのような愛くるしい鹿の目にはドキットさせられた。

夢に出てこないことを祈った。

|

|

|

| 11:25 仁三郎(にざぶろう)の滝(落差7m) 最初に見つけた人の名前らしい |

12:30 ひたすら通行止めの県道を山の駅目指して歩く 山の駅までは4㎞以上もありもうヘトヘト |

八方ヶ原から那須方面を望む |

コースタイム

山の駅たかはら9:15-雷霆の滝10:00-咆哮霹靂の滝10:30-雄飛の滝11:10-仁三郎の滝11:25

-県道12:00-山の駅たかはら13:00

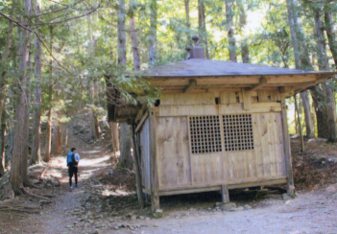

続・入川谷 2018年7月30日

先週に引き続き奥多摩の入川谷に出掛けた。

今回は鳩ノ巣から西川林道を終点まで車で行き、廃村の峰集落跡を見てから仕事道を下るルートを取った。

林道の終点は鳩ノ巣駅から川苔山に続く登山道と合流する所で、大根の山の神の祠がある。

峰集落跡から仕事道を通り川に下りたが、台風による雨の影響で川はかなりの増水。

雨後の好条件なので竿を出してみたが、残念ながらアタリはなかった。

外道滝~銚子滝と見た後、姥岩沢から仕事道を経て再び林道終点に戻った。

|

|

|

| 10:00 仕事道から川に下り、橋のある所から入渓 雨後の好条件だったがアタリはない |

10:05 3mの滝 先週引き返した場所 |

10:10 なかなかいい感じの渓相だ |

|

|

|

| 先週に比べ川はかなり増水している |

10:30 外道滝5m 右岸にトラロープがあり高巻く |

10:40 右岸から姥岩沢が出合う 帰りはこの沢を途中まで詰め、右岸を直登して仕事道に出た |

銚子滝は右岸を高巻くようだが、滑って危ないので今回はここまでで引き返すことにした。

帰りは姥岩沢を途中まで詰め、右岸の植林地を直登すると、峰集落跡から続く仕事道に出た。

地図や登った人のデータを参考に、ちゃんと下調べはしているようだ。

|

|

|

| 10:50 銚子滝8m 右岸を高巻くようだが、今回はここまでとした この上には2段30mの速滝があると言う |

11:15 姥岩沢を途中まで詰め、右岸の植林地を直登すると仕事道に出られる 念のため地図で現在地を確認する |

11:25 檜の植林地 この上に川苔山に続く登山道が通っている |

|

|

|

| 11:40 廃村になった峰集落跡 大きなイチョウの木が残る |

峰集落に残る神社 日天神社と書かれている |

11:55 西川林道の終点、 鳩ノ巣駅から川苔山に続く登山道と合流する所で、大根の山の神の祠がある |

コースタイム

大根の山の神9:30-入川谷10:00-外道滝10:30-銚子滝10:50-大根の山の神11:55

奥多摩 入川谷 2018年7月22日

1年ぶりの奥多摩。

高校に入ってからも野球を続けているので、一緒に出掛ける機会は少なくなった。

部活OFFのメールが前日午後に入ってきたが、こっちはサンデー毎日の身なのでいつでもOFF。

炊事・洗濯・掃除の主夫業で、ちょうど体も鈍っていたところ。

古里駅の先で入川谷林道に入り、終点で川を渡ると開けた河原があり、ちょっとしたキャンプ場になっていた。

穴場的存在なのか、すでに2組のテントが張られていた。

河原に車を止め遡行を開始。

川沿いに進み何ヵ所かの堰堤を越えると、川は伏流のため水が無くなる。

涸れた沢を20分程歩くと再び水のある沢に変わった。

オニチョロを捕り竿を出しながら遡行したが、渇水で警戒心が強いのかアタリがない。

魚影はかなりあったが、チビヤマメを1匹バラしただけに終わった。

|

|

|

| 7:00 堰堤を越えると川は伏流のため水が無くなった |

7:10 水のない涸れた沢を歩く |

7:20 再び水ある沢になった |

|

|

|

| 7:30 オニチョロを捕り竿を出してみる |

7:55 布滝沢出合いからすぐ見える布滝15m |

8:10 魚影はかなりあったが警戒心が強くアタリはない |

仕事道の橋があるあたりからが本格的な沢になるようだが、今回は3mの滝で引き返すことにした。

帰りは右岸の仕事道を進み、途中の植林地から水のない堰堤の上付近の河原に降りた。

仕事道を真っすぐ進むと廃村になった「峰」集落跡があることを、帰ってから地図を見て知った。

|

|

|

| イワタバコの花 | 8:25 竿をしまい遡行に専念 |

|

|

|

|

| 8:40 堰堤を越えると仕事道が現れた |

8:45 3mの滝 ここから本格的な沢になるようだが、今回はここで引き返すことに |

8:50 右岸の仕事道を進み途中の植林地を下降し、堰堤の上付近の河原に出た |

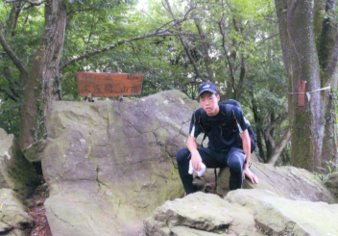

稲村岩~鷹ノ巣山(1,736.6m) 2017年11月18日

日原から稲村岩ルートで鷹ノ巣山に登ってきた。

受験勉強とテストばっかりでストレスが溜り、気分転換が必要なのだと仰せ。

奥多摩は10時から雨の予報だったが、いつものことなので付き合うことにした。

稲村岩尾根ルートは奥多摩三大急登の一つと呼ばれているが、地図で見ても高低差は1,200mもある。

朝5時前に自宅を出発し、奥多摩の日原には7時過ぎに到着。

東日原バス停近くの駐車場に車を止め、目の前にそびえ立つ稲村岩を目指して出発した。

|

|

|

| 7:25 東日原のバス停近くの登山道から、まずは稲村岩を目指す |

稲村岩 日原の人たちから山の神として信仰されている。 稲村岩から左に見える尾根を行くルート |

7:30 巳の戸橋から見た日原川 全国でも比を見ない険谷と言われる |

|

|

|

| 7:35 巳の戸橋を渡り、鷹ノ巣沢沿いに進む |

7:45 今度は左岸から出合う巳の戸沢沿いに進む |

巳の戸沢から稲村岩を見上げる |

稲村岩を左手に見ながら巳の戸沢沿いに進み、50分程で稲村岩裏側の鞍部に到着。

稲村岩への分岐は死亡事故の札で隠されていたので、登るのは止めて尾根沿いを進んだ。

尾根と言っても山頂まではほぼ登りっぱなしで、平坦な箇所はほとんどない。

これが三大急登と言われる所以か。

稲村岩から2時間程で山頂に着くことができたが、今までで一番きつい登山だったかも。

|

|

|

| 沢沿いに進む | 7:55 沢から稲村岩への登り |

8:05 稲村岩裏直下の鞍部 稲村岩への分岐は死亡事故の札で隠されていた |

|

|

|

| 僅かに残ったモミジの紅葉 | 8:45 尾根をひたすら登り続ける |

9:55 唯一のピーク、ヒルメシクイノタワ(1,562m)に到着 山頂はもうすぐか |

|

|

|

| 10:05 最後の登り 時折強風が吹き寒い |

10:25 鷹ノ巣山山頂 強風と寒さで1分も立っていられない 山頂には誰もいなかったが、今日会った人は下りで1人だけだった |

山頂から見た奥多摩の山々 |

コースタイム

駐車場7:15-稲村岩8:05-ヒルメシクイノタワ9:55-鷹ノ巣山山頂10:25-稲村岩11:40-駐車場12:55

5時間40分

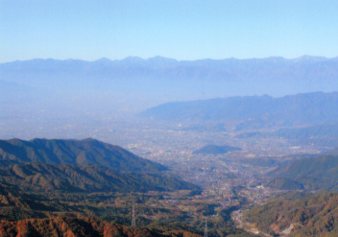

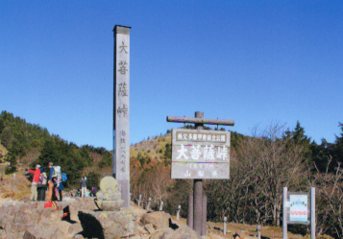

大菩薩嶺(2,057m)~大菩薩峠 2017年11月3日

大菩薩嶺は山梨県にある山で日本百名山の一つ。

標高は2,057mと夏に登った雲取山よりも高いが、登り口が1,600mもあるので標高差はあまりない。

自宅を4:30に出発。

中央道勝沼ICで下り、登山口の上日川峠には7:00過ぎに到着した。

50台ほど止められる山小屋付近の駐車場はすでに満車で、少し離れた市営駐車場に止めることに。

気軽に登れる山として人気が高いようだ。

|

|

|

| 7:30 カラマツ林の中を登る |

カラマツ | 8:15 登り始めて1時間、もうすぐ稜線だ |

|

|

|

| 8:25 手前に見えるのが上日川ダム(大菩薩湖) |

甲府盆地と南アルプスの山々 | 8:35 大菩薩嶺山頂(2,057m) |

雷岩のある稜線までは一気の登りできつかったが、振り返る度に見える富士山と甲府盆地の景色は抜群だ。

山頂を見た後稜線を下り大菩薩峠へ向かう。

奥多摩の山と同じで、どこからでも富士山が見えるのがいい。

|

|

|

| 8:40 雷岩 |

8:55 稜線を大菩薩峠へと向かう |

9:05 賽の河原 |

|

|

|

| 9:15 大菩薩峠 |

大菩薩峠から奥多摩方面を望む | 南アルプスの山々 |

|

|

|

| 9:30 大菩薩峠から熊沢山経て石丸峠へ向かう |

9:40 下に見えるのが石丸峠 |

笹原を一気に下る |

石丸峠の分岐を更に上日川峠に向かって下ること40分で、石丸峠登山口のある林道に到着。

林道を下るのは止め、登山道を更に下ることにした。

駐車場には10:50に到着。

国道20号まで日川沿いの紅葉を見ながら下ったが、この辺りが武田勝頼終焉の地(天目山)だった場所。

勝頼の家臣土屋惣藏が追ってを次々と切って、川が血で三日間も赤く染まったので、三日血川と呼ばれたと言う。

三日が訛って日川(にっかわ)になったのだと。

|

|

|

| 9:50 石丸峠を上日川峠に向かって下る ここからも南アルプスが一望 |

10:25 日川の源流、姫の湯沢を渡る |

10:40 沢沿いに道が続く |

|

|

|

| 日川沿いの紅葉も見事 | 竜門峡付近の山の紅葉 | 武田氏滅亡の地 |

帰りは大月から奥多摩に抜けて帰ることにした。

コースタイム

上日川峠登山口7:15-福ちゃん荘7:40-稜線8:25-大菩薩嶺山頂8:35-大菩薩峠9:15

-石丸峠9:45-石丸峠登山口10:25-上日川峠登山口10:50

3時間35分

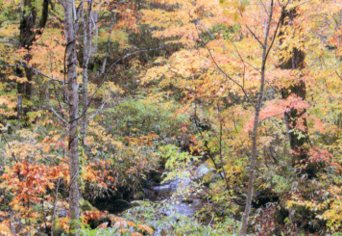

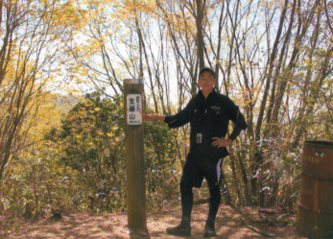

檜枝岐再び 2017年10月22日

台風接近で大雨の予報だと言うのに、檜枝岐まで紅葉を見に行きたいと言う。

一度言い出したら引き下がらないので、もう抵抗するのは諦めた。

危なければ途中で引き返せばいいと、5時前に船橋の自宅を出発した。

雨はまだ小降りだったが、予報は昼前から大雨。

西那須野ICで下り、雨の塩原温泉郷を散策した後、国道121号から352号を檜枝岐へ向かった。

檜枝岐村は人口500人ほどの小さな村で、人口密度が日本一低い自治体だと言う。

平家の落人伝説があり、村民の姓は「星」「平野」「橘」の3姓だけだとか。

98%が森林で平地はごくわずか。

日本有数の特別豪雪地帯で福島でも秘境中の秘境だ。

舘岩川や伊南川には、多くの渓流釣師が岩魚や山女魚を求めてやってくる。

|

|

|

| 8:00 塩原から国道121号を進んだあたりの紅葉 |

8:55 舘岩川 |

9:20 屏風岩と伊南川 |

|

|

|

| 9:45 檜枝岐川沿いの紅葉 |

10:10 ブナ平から帰る途中 |

雨の中カッパを着て写真を撮りまくる |

|

|

|

| ブナやナラの紅葉が見事 | 10:45 黒檜沢、花木の宿近くにある |

伊南川沿いの紅葉も見事 |

御池まで行ったが、七入からブナ平までの紅葉は見事だった。

帰りは伊南川沿いを下り、国道289号から田島町、下郷町を経由して那須高原へ。

土砂降りの東北道を慎重に運転しながらも、自宅には18時前に着くことが出来た。

走行距離は630㎞だった。

|

|

|

| 12:05 奥会津の田園風景(旧伊南村付近) |

13:10 那須高原沿いの沢、那珂川の支流だろうか |

那須高原の紅葉 この辺も紅葉が見頃を迎えていた |

|

|

|

| 13:30 那須湯本温泉付近にある殺生石 硫化水素や亜硫酸ガスが噴出して危険 |

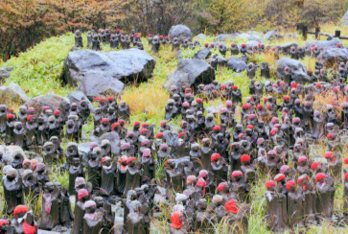

殺生石のところにあった地蔵 |

尾瀬 2017年9月30日

御池~上田代~三条ノ滝~下田代

尾瀬に行きたいと言い出したので付き合うことにしたが、不安がなかったわけではない。

自宅から桧枝岐の登山口までの往復で9時間、登山口から尾瀬ヶ原までの往復が8時間の計画。

順調にいったとしても17時間も掛かる計算だ。

朝2時過ぎに起床し、3時前に自宅を出発。

東北道を西那須野ICで下り、南会津を経由して登山口のある桧枝岐村の御池には7時前に到着した。

駐車場奥の登山口を出発してすぐに御池田代の湿原が現れる。

姫田代、上田代、ノメリ田代、横田代、西田代と湿原が続き、うさぎ田代からは三条の滝までは一気の下り。

|

|

|

| 6:50 御池駐車場 |

7:00 駐車場奥の登山道を進む |

7:25 上田代の湿原を行く |

|

|

|

| 7:25 紅葉した草紅葉が見事だ |

8:15 巨木の多い樹林帯を行く |

8:30 白樺の林 |

|

|

|

| 9:15 三条の滝 只見川上流にあり落差は100m |

尾瀬を水源に持つ只見川の水量はすごい | 滝壺はこんな感じ 爆風が凄い |

三条の滝からは只見川沿いの登山道を進むこと50分で元湯山荘に到着。

ここが赤田代と呼ばれる湿原で、広大な尾瀬ヶ原の北の入口に位置する。

東電尾瀬橋を渡り、東電小屋、ヨッピ吊橋、龍宮小屋、見晴と秋の尾瀬ヶ原を堪能。

見晴には12時前に到着し、ここでしばしの休憩。

|

|

|

| 10:40 歩荷(ぼっか) |

10:45 東電尾瀬橋下を流れるヨッピ川 |

11:10 秋の尾瀬ヶ原と至仏山 |

|

|

|

| 11:25 草紅葉と池塘 |

池塘と至仏山 | 11:40 尾瀬ヶ原から見る燧ケ岳 |

見晴~尾瀬沼~沼山峠

見晴の十字路には12:00前に到着と、ほぼ計画通り。

当初は来た道を戻る予定だったが、同じ道を帰るのは嫌だと言い出した。

尾瀬沼から沼山峠まで行って、シャトルバスで御池駐車場まで戻りたいと。

マップで見る限り4、5時間掛かるようだったが、言い出したら聞かない性格。

バスの最終時間が分からず不安だったが、最悪歩いて駐車場まで行くしかないと諦めた。

失敗も経験しなければ学べない。

見晴での休憩もそこそこに済ませ、急ぎ尾瀬沼を目指した。

|

|

|

| 11:30 龍宮小屋付近で昼食を取る人達 鳩待峠からやって来た人達だろうか |

11:40 燧ヶ岳 龍宮小屋から見晴に向かう途中 |

沼尻川の岩魚 警戒心がないのか悠々と泳いでいた |

|

|

|

| 13:10 沼尻の休憩所 排泄物運搬のヘリコプターだろうか 山小屋を何度も往復していた |

13:20 尾瀬沼 |

|

|

|

|

| 14:00 大江湿原 |

大江湿原から見た燧ケ岳 |

14:45 沼山峠のバスターミナル 14:50発のシャトルバスに乗ることができた 御池まではバスで20分 |

沼尻まで2時間のところを1時間と、かなりのハイペースで通過。

尾瀬沼、大江湿原、沼山峠と順調に進み、沼山峠のバスターミナルには14:45に到着することができた。

尾瀬の草花

初夏のような華やかさはないものの、エゾリンドウやヤマトリカブトの花が見頃を迎えていた。

|

|

|

| ヤマトリカブト(キンポゲ科の多年草) エドリンドウとともに木道沿いに多く見られた |

エゾリンドウ(リンドウ科の多年草) 秋の尾瀬を代表する花 蕾のように見えるがこれ以上花は開かない |

ヤマハハコ(キク科の多年草) 佐渡では佐渡のエーデルワイスと呼ばれている |

|

|

|

| ゴゼンタチバナ(ミズキ科の多年草) 赤い実がよく目立つ |

シラタマノキ(ツツジ科の小低木) 実は潰すとサロメチールの臭いがした サルチル酸メチルが含まれていると言う |

オオカメノキ(ガマズミ科の小高木) ガマズミに似た赤い実を付ける |

コースタイム

御池駐車場7:00-上田代7:25-三条ノ滝9:15-赤田代10:20-下田代10:40-龍宮小屋11:30-見晴十字路12:00

-沼尻13:00-大江湿原14:00-沼山峠バスターミナル14:45

3時前に自宅を出て自宅に戻ったのが夜9時。自宅から御池までの往復570㎞。

やっぱり尾瀬は遠かった。

雲取山(2017m) 2017年8月13日

雲取山は東京都の最高峰で高さは2,017mある。

今年が2017年ということもあり、登る人は例年以上に多いそうだ。

子供は山の日に登りたかったようだが、天気が悪かったので13日にした。

沢での転倒で指が不自由のままだったが、山登りなら何とかなるだろうと付き合うことに。

ガイド本には日帰りは難しいと書かれていたが、日帰りできるルートを見つけたのだという。

標高900mの峰集落まで車で行き、赤指尾根から千本つつじを経由するルート。

順調にいっても往復9時間は掛かるので、自宅を3時過ぎに出発した。

峰集落には6時前に到着し、林道のゲート前に車を止めた。

出発点の標高は980mもあるので実質の高低差は1,000mだが、低山ばかり登っている我々には厳しい高さだ。

林道を5分程進んだところに赤指尾根に続く登山道がある。

|

|

|

| 奥多摩の峰谷にある峰集落 標高900m、まさに天空の村だ |

5:50 峰集落の終点に車を止めいざ出発 ここで標高は980mある |

6:50 植林地の中を進む |

|

|

|

| 6:50 赤指尾根に到着 帰りは赤指山を経由して戻った |

7:45 カラマツ林の中を進む |

7:55 千本つつじ、石尾根に出た |

赤指尾根を歩くこと1時間で千本つつじのある石尾根に合流。

ここからは快適な尾根歩きとなり、30分程で七ツ石山(1,157.3m)に到着した。

|

|

|

| 8:00 石尾根直下の巻き道を進む |

この日も天気はあまりよくなかった |

8:15 石尾根を歩く |

|

|

|

| ヤマホタルブクロ | マルバダケフキ | 8:20 七ツ石山(1,757.3m) |

七ツ石山からは奥多摩小屋、小雲取山(1,937m)を経て、雲取山には9:50に到着。

後はもと来た道を戻るだけだったのに、下山し始めてすぐに激しい雨が...。

更に下山を赤指山経由したのが間違いで、雨の中の長い長い林道歩きにもうヘトヘト。

結局下山に4時間30分も掛かってしまった。

着替えはしたものの、あまりの寒さに車のヒーターはつけっぱなしで帰った。

|

|

|

| マルバダケフキの花 | 9:00 奥多摩小屋手前にあるヘリポート(1,813m) |

9:20 小雲取山手前の登り |

|

|

|

| 9:30 小雲取山(1,937m) |

9:45 雲取山避難小屋が見えてきた |

9:50 雲取山山頂(2,017.1m) |

コースタイム

林道ゲート5:50-登山口(980m)5:55-赤指尾根(1,300m)6:50-石尾根(1,660m)7:55-七ツ石山(1,757.3m)8:20

-奥多摩小屋(1,813m)9:00-小雲取山(1,937m)9:30-雲取山(2,017.1m)9:50~10:20

-赤指山(1,332.5m)13:10-林道ゲート14:20

8時間30分

宝篋山(461m) 2017年7月29日

筑波山の手前にある宝篋山(ほうきょうさん)に登って来た。

今週もまた佐渡に行く前のトレーニングだと言う。

宝篋山はつくば市と土浦市の境にあり、低山だがそれでも千葉の最高峰よりは高い。

自宅を5時過ぎに出発し、登山口のある小田休憩所には7時に到着。

まだ早いと言うのに駐車場には40台ほどの車が止まっており、空きスペースは僅かだった。

地元ではかなり人気の山のようだ。

コースも何通りかあったが、小田城コースから登り常願寺コースで下るコースを選択した。

|

|

|

| 7:15 中世城の道・小田城コースを進む |

7:30 富岡山山頂 |

富岡山山頂からの眺め |

|

|

|

| 8:00 七曲り付近からは急登になる |

8:15 幸福の門を潜る |

幸福の門からの眺めもすばらしい |

宝篋山はその名の通り、山頂には宝篋印塔がある。

目の前には筑波山がそびえ立ち、眼下に見える田園風景もすばらしい。

|

|

|

| 頂上直下の登り |

8:35 宝篋山山頂、宝篋印塔がある |

目の前には筑波山がそびえ立つ |

帰りは常願寺コースを下った。

途中の尖浅間山(315m)を過ぎると一気の下りとなり、沢沿いを進むこと30分で麓の小田休憩所に到着した。

|

|

|

| ガマズミの実だろうか |

9:10 尖浅間山山頂(315m) |

長長坂(ちょうちょうざか)を一気に下る |

|

|

|

| 9:25 沢沿いを更に下る |

9:50 麓から見た宝篋山 |

牛久大仏に寄って帰った |

コースタイム

小田休憩所7:10-要害展望所-富岡山頂7:30-幸福の門8:15-宝篋山山頂8:35~8:45

-尖浅間山山頂9:10-小田休憩所9:55

2時間45分

奥多摩 シダクラ沢 2017年7月22日

総体も終わり子供は夏休みに突入した。

佐渡に行く前に、トレーニングを兼ねて、奥多摩の沢を登りたいと言う。

総体を最後に部活は終わったが、燃え尽き症候群など彼には無縁のようだ。

帰宅するといつものようにテーブルの上に、コピーした2万5千分の1の地図が置いてあった。

奥多摩湖のすぐ下流にあるシダクラ沢を詰め、大ブナ尾根から奥多摩湖に下る計画のようだ。

自宅を4時過ぎに出発し、奥多摩湖の駐車場には6時過ぎに到着した。

身支度を整え、水根から奥多摩むかし道を通りシダクラ沢出合へ。

奥多摩湖からシダクラ沢出合までの1時間は、もったいない気がしたが、帰りのことを考えると致し方ない。

しだくら橋を渡り、東電の取水口のあるところから入渓。

オニチョロがたくさん獲れたので、竿を出しながら遡行することにした。

オニチョロを付けてポイントに投入するがアタリはない。

魚影はあるものの渇水で警戒心が強いせいなのか、明確なアタリは一度あったきりだった。

1時間程で釣りは止め遡行に専念することにした。

|

|

|

| 7:35 奥多摩むかし道からしだくら橋を渡る 沢へは東電の取水口から入渓 |

7:55 2条4mの滝 |

8:30 2段6mの滝 |

|

|

|

| 魚影はあるも渇水で警戒心が強いようだ 明確なアタリは一度あったきり |

9:15 ハング滝3m |

岩壁に咲くイワダバコの花 |

標高740m付近で沢は2分されるが、計画通り水量が少ない右俣を進む。

いきなりの急登に息があがるが、ここで引き返すわけにはいかない。

とにかく右へ右へと高度を稼ぎ大ブナ尾根を目指す。

|

|

|

| 9:10 巨岩が現れたがこれは「大岩」ではない |

9:25 こちらが「大岩」とトイ状の滝5m |

9:20 次々と滝が現れるが難しくない滝ばかり |

|

|

|

| 9:20 初級レベルの沢なので難所はない |

10:00最後の一滴 沢の水もここで終わり |

10:20 二俣の先の二俣から右の涸れ沢を進む |

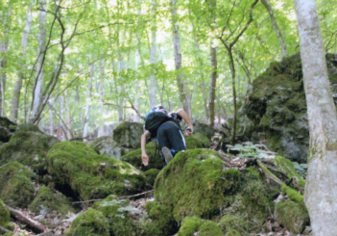

苔むした涸れ沢を進むこと20分で、やっと尾根らしき空の明かりが見えてきた。

急斜面を慎重にトラバースして枝尾根に取り付く。

体力的にはもう限界に近かった。

|

|

|

| 10:25 苔むした岩をひたすら登る |

10:40 急斜面を慎重にトラバースしていく |

10:45 大ブナ尾根はもうすぐ |

|

|

|

| 10:50 大ブナ尾根に到着 あとは奥多摩湖に向かって下るだけ |

子供はサンダルに履き替えた | 11:15 指沢山(940m)から見た奥多摩湖 |

コースタイム

奥多摩湖駐車場6:30-しだくら橋7:35-東電取水口7:40-大岩9:25-二俣9:40-大ブナ尾根10:50

-指沢山11:15-奥多摩湖駐車場12:00

5時間30分

鷹ノ巣山(1736.6m) 2017年6月3日

今回のターゲットは奥多摩湖に流れ出る峰谷川の源頭でもある鷹ノ巣山。

峰谷川には過去に2度訪れたことがあったので、一度は登って見たいと思っていた山だった。

登山口は標高900mにある天空の村「奥」集落にあるので、高低差は800m程になる。

鷹ノ巣山だけを目的に登る人は少ないようだが、我々にとってはこれくらいがちょうどいい。

自宅を5時前に出発し、奥集落には7:30過ぎに到着した。

|

|

|

| 標高900mにある天空の村「奥」 | 7:45 道路沿いに車を止め、いざ出発 |

8:00 鳥居をくぐると現れる浅間神社 |

|

|

|

| 8:10 植林地の急登 |

8:30 植林地を過ぎるとミズナラやブナの尾根に変わる |

新緑が気持ちいい |

浅間神社を過ぎると直ぐに植林地の急登になり、ここを一気に登り切ると今度はミズナラやブナの尾根に変わった。

千葉の山と違ってアップダウンがないので、ひたすら登り高度を稼ぐ。

新緑が気持ちよく、エゾハルゼミの鳴き声があっちこっちから聞こえてきた。

登り始めて1時間30分程で、鷹ノ巣山避難小屋に到着。

とても立派な避難小屋だ。

手前には水場があり、ちょうど坊主谷の源頭付近になるのだろうか。

|

|

|

| ヤマツツジの花 |

新緑の緑に橙色がよく映える | 9:10 避難小屋に到着 |

|

|

|

| 立派な避難小屋だ。 | トウゴクミツバツツジ | コバノミツバツツジより花が大きい |

避難小屋から山頂までは広い防火帯が続き、歩くのがとても気持ちいい。

これが所謂「石尾根」と呼ばれる尾根で、雲取山から奥多摩駅まで続いているのだとか。

浅間尾根沿いのミツバツツジはすでに終わっていたが、山頂付近ではまだまだ見頃といったところ。

九州のミツバツツジはコバノミツバツツジだったが、こちらのはトウゴクミツバツツジのようだ。

草原にはワラビがたくさん出ていたので、少しばかり摘んで持ち帰ることにした。

山頂からは奥多摩の山々や富士山が眺められ、眺望は抜群だった。

|

|

|

| 9:30 避難小屋から山頂まで続く、広い防火帯 |

9:45 鷹ノ巣山山頂(1736.6m) |

山頂から六ツ石山方面を望む 左奥が大岳山で右奥が御前山 |

|

|

|

| 奥多摩の山からは富士山が良く見える | 南アルプスの山並みもバッチリ | 富士山は登る山より見る山か |

コースタイム

奥集落登山口7:45-浅間神社8:10-鷹ノ巣山避難小屋9:10-鷹ノ巣山山頂9:45~10:00-奥集落登山口11:30

3時間45分

マルバダケフキ(丸葉岳蕗)

鷹ノ巣山避難小屋からの尾根沿いに群生していた蕗は、マルバダケフキという蕗だった。

誰も採っていないところを見ると食べられない蕗なのだろう。

鹿も食べないのでこの蕗だけが残っているらしい。

|

|

|

| 石尾根沿いに生えるマルバダケフキ | 漢字で書くと丸葉岳蕗 |

一見食べられそうだが、鹿も食べない |

|

|

|

| ミミガタテンナンショウ マムシグサの仲間は区別が難しい |

ミツバツチグリ キジムシロに似ているが葉の数で区別できる |

フタリシズカ |

天空の村

東京都で最も高い所にあると言われる奥多摩の「峰」と「奥」の2つの集落。

どちらも峰谷にあり、標高は900mにもなる。(一番高い家は1,000mもあるとも)

「峰」はNHKのワイルドライフにも登場した。

1本の柿の木に集まる動物たち。

サル、ニンホンジカ、カモシカ、イノシシ、ツキノワグマと、5種類の大型哺乳類が同じ場所で見られるのは珍しいと言う。

その他に、タヌキ、アナグマ、ノウサギ、テンもやってきた。

豊かな自然が奥多摩にある。

|

|

| 鷹ノ巣山から見た奥多摩の山々 手前の尾根が浅間尾根 中央左側に見えるのが「峰」集落だろうか |

「奥」集落に咲いていた桐の花 |

南秋川 熊倉沢左俣・西沢遡行~東沢下降 2017年5月5日

部活が休みの日、子供が用意してくれたのは南秋川にある熊倉沢。

西沢を詰めて熊倉山まで登り、東沢を下降するという計画。

初級レベルの沢なので、難しい滝はないとのことだった。

自宅を4時過ぎに出発。

中央道八王子ICで下り、秋川街道から檜原街道を経て、南秋川の南郷集落には6時過ぎに到着。

南郷から矢沢林道を進み、落合橋の手前の路肩に車を止めた。

|

|

|

| 6;15 落合橋 左が矢沢林道で正面が熊倉林道 |

熊倉林道を20分ほど進むと、左俣への分岐点が見えてくる | 6:35 右俣を渡り左俣の仕事道を進む |

|

|

|

| 6:45 左俣出合いから10分、右岸(左側)から東沢が出合う |

6:55 2段7mの滝 シャワーは避け、右岸(左側)を高巻いた |

7:15 突然水が無くなった 伏流水になっているようだ |

涸れ沢を10分ほど進むと、再び水のある沢に変わる。

やがて目の前に3mチョックストーンの滝が現れた。

これが唯一の難所のようだが、直登は避け右岸を高巻くことにした。

高巻きできると登っては見たものの、トラバースできるルートがなく、痛恨の判断ミスをしてしまった。

止む無く急斜面を50mほど直登し、やっとのことで尾根に出ることが出来た。

滑落しないようお互いを補助ロープで結び、木の枝に?まりながら慎重に登る。

無理してでも、滝を直登したほうが安全だったかもしれない。

|

|

|

| 7:25 小さな滝は簡単に突破できる 初級レベルの沢には違いない |

7:40 3mチョックストーンの滝 直登を避け右岸を巻いたが、これが大失敗 高巻きは左岸(右側)が正解のようだ |

8:10 30分掛けて急斜面を登り切り尾根に出た |

|

|

|

| 8:40 熊倉山山頂(966m) 尾根を歩くこと30分で熊倉山山頂に到着 |

山頂から見た富士山 | 裏丹沢の山々 |

熊倉山山頂で出会ったおじさんと休憩しながら少し会話。

仕事道から尾根を登って来たと言い、そしてこれから生藤山に行くのだと。

生藤山まで1.3㎞の表示があったので、我々も行って見ることにした。

途中の軍刀利神社や三国山(三国峠)から見える富士山が素晴らしい。

三国山は檜原村(東京都)と上野原市(山梨県)、相模原市(神奈川県)の境界にある。

だから三国峠か。

|

|

|

| 9:05 軍刀利神社 |

軍刀利神社から見た富士山(南西方向) | イカリソウ |

|

|

|

| タチツボスミレ | 9:15 三国山(960m) 東京都、神奈川県、山梨県の境界線上に立つ |

9:20 生藤山(990.3m) |

生藤山から再び来た道を尾根入口まで戻り、尾根道から東沢への下降ルートを探しながら進んだ。

なかなか適当な場所が見つからなかったが、左から枝尾根が出ているところから下降することにした。

途中で枝尾根が分かれる場所で悩んだが、鹿の足跡を頼りに右の尾根にトラバース。

しっかりした尾根は沢筋まで伸びており、最後は右岸の枝沢へ滑り落ちるように下降した。

落葉で滑りやすい山道を渓流タビで歩くのには無理がある。

川虫を獲りながら、途中何ヵ所か竿を出してみたが、アタリはなかった。

休憩も含め6時間20分、明日からは筋肉痛で歩けないかも知れない。

|

|

|

| 9:50 東沢下降ルート尾根入口 |

9:55 仕事道の尾根を進む。 この先の枝尾根を左に下降し東沢を目指す |

10:35 枝尾根から枝沢へ滑り落ちるように下降する 渓流タビでの山歩きはきつい |

|

|

|

| 10:50 トイ状の滝 |

11:00 5mの滝、ここで竿を出してみたがアタリ無し |

11:05 2段10mの滝 |

コースタイム

駐車場6:10-落合橋6:15-右俣分岐6:35-東沢出合い6:45-チョックストーン滝7:40-尾根8:10-熊倉山8:40

三国山9:15-生藤山9:20-尾根入口9:50-東沢10:40-落合橋12:25-駐車場12:30

6時間20分

筑波山 2017年2月19日

「明日はどこにするんだ」と聞くと、「筑波山」とだけ返事が返ってきた。

すべて任せているので、それ以上は聞かなかった。

筑波山に登るのは1年ぶりで、今回で2回目。

朝5時に自宅を出発。

前日に食べたマグロの頭肉の脂が効いたのか、途中2度もコンビニのトイレに立ち寄る羽目に。

それでも登山口のある薬王院には7時過ぎに到着した。

今回は薬王院から登るマイナールートを計画してくれたようだ。

登山口からは平坦な登りが続き、30分ほどで一旦鬼ヶ作林道に出る。

再び登山道に入ると今度は階段状の急登に変わり、登り切るとやがて左手に坊主山(710m)が現れる。

|

|

|

| 7:10 薬王院近くの駐車場に車を止め、いざ出発。 昨晩降った新雪の中を進む |

7:50 780段あると言われる階段を登る |

8:15 坊主山山頂(710m) |

|

|

|

| 8:35 富士見台の展望台から関東平野を一望 |

遠くに富士山も見えた。 昨晩降った雪で田んぼは真っ白 |

日光連山 |

自然研究路の分岐を右に行き、富士見台の展望台を経て男体山山頂には8:50に到着。

女体山に登った後は再び御幸ヶ原までもどり、トイレ横の自然研究路を下った。

|

|

|

| 8:50 男体山山頂 |

9:15 女体山山頂 |

奥に見えるのは霞ケ浦 |

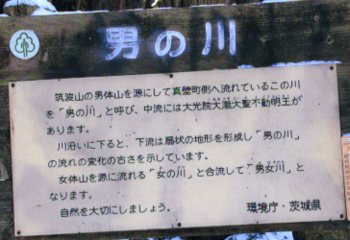

帰りは男の川を下るコースにしたのだと、ここで初めて聞かされた。

男の川コースは坊主山の手前を右に下るのだが、新雪で道が分かりづらい。

先行者らしき踏み跡を頼りに進んだ。

暫く行くと先行者が休んでいて、「踏み跡がないけどお先にどうぞ」と言われ、

「あなたの踏み跡を頼りに下りて来たんですけど」と返し一瞬不安になったが、道は合っているとのことだった。

凍って滑りやすい沢を慎重に下り、鬼ヶ作林道には10:20に到着。

|

|

|

| 9:50 男の川沿いに下る |

男の川源流 | 10:20 入口にあった看板、女の川もあるようだ |

|

|

|

| 鬼ヶ作林道 冬タイヤでないと坂道は無理だろう |

11:00 駐車場到着 |

筑西市から見た筑波山 |

奥多摩 川苔山(1363.3m) 2017年1月15日

帰宅したら、机の上に2万5千分の1の地図のコピーと、電車とバスの時刻表のコピーが置いてあった。

次はこの山に登りたいという、いつもの意思表示だ。

学校の勉強もこれくらいやってくれたらと、家人はいつも嘆くのだが。

今回の計画は奥多摩の川苔山(かわのりやま)で川乗山とも表示される。

6時間のロングコースで、標高は1,363mもある。

千葉の低山のようにはいかないことは、本人も分かっているはずなのに。

小学生の頃から福岡の井原山や雷山を登っていた経験が、過信になっているのかもしれない。

4:30に自宅を出発し、JR青梅線の鳩ノ巣駅には6:30に到着。

気温は-5℃で、今シーズン最強の寒波が到来していた。

町営の無料駐車場に車を止め、6:47の電車で2つ隣の奥多摩駅へ向う。

ここからバスに乗って川乗橋まで行き、細倉橋の登山口から山頂を目指し、山頂から鳩ノ巣駅へ降りる計画だ。

バスは1時間に1本しかないので、乗り遅れたら大変なことになる。

7:27の東日原行のバスに乗り、川乗橋には15分程で着いた。

私たち以外に5人の登山客がここで降りた。

川乗橋から林道を歩くこと40分で、細倉橋の登山口に到着。

登山道は川乗谷に沿って整備されていて難所はないが、すぐに凍結した雪道になったためアイゼンを装着した。

|

|

|

| JR青梅線の終点、奥多摩駅 ここから東日原行のバスに乗りかえる |

7:40 川乗橋で下車 ここから登山口細倉橋までは林道歩き |

川乗谷沿いに林道を歩く 結構な上り坂が続く |

|

|

|

| 8:20 林道を歩くこと40分で細倉橋の登山口に到着 |

すぐに凍結した雪道になってきた |

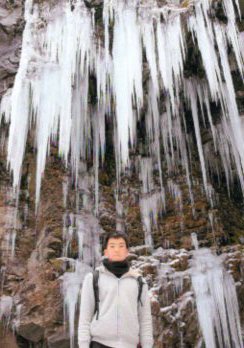

あっちこっちに氷柱が |

川乗谷に沿って進むこと1時間程で百尋の滝に到着。

40m程の滝だが、これだけ見事に凍結した滝を見るのは初めてだった。

時折氷の塊が落下するのだが、その音がすごかった。

|

|

|

| よく整備された川乗谷沿いの登山道 |

思わず竿を出したくなるようなポイント |

川を何度か渡る 凍結しているのでアイゼンが威力を発揮 |

|

|

|

| ロープを伝って滝下に下りる |

9:20 40mの落差がある百尋の滝 |

これだけ見事に凍結した滝を見るのは初めてだ |

百尋の滝からは一気の登り。

一歩間違えば転落しそうな崖道が続く。

滑落事故発生の注意書きもあり緊張の連続。

分岐からは左側のルートを取り、植林地の中を高度を上げながら進む。

やがて沢沿いの道に変わったが、寒さと積雪にペースが落ちる。

歩き始めてすでに3時間が経過。

寒さで足の指が痛い。

足跡が二手に分かれた場所で一瞬迷ったが、よりはっきりしている方を選んだ。

急斜面と雪で滑ってなかなか進めない。

道が違うんじゃないかと思い始めたが、引き返す余裕も体力もなく、先行者を信じて進んだ。

補助ロープで子供を引っ張りながら進み、やっとのことで尾根に出ることができた。

後で分かったことだが、先行者も踏跡を頼りに間違った道を進んでいたそうだ。

前日登った人は道が分からず引き返したと言う。

山頂の気温は-9℃。顔が痛い。

コンビニで買ったペットボトルは凍って飲めない。

サンドイッチも冷たくて一口食べただけで止めた。

あまりの寒さに休憩する気にもなれず、鳩ノ巣駅まで一気に降ることにした。

膝はもう限界で、子供も足の裏が痛いと、二人とも思うように足が動かない。

3時間掛かってやっと鳩ノ巣駅に着いたが、もう限界だった。

|

|

|

| 10:40 歩き始めて3時間が経過 |

11:30 やっと尾根に出た 山頂はすぐそこだ ここまで4時間も掛かった |

|

|

|

|

| 11:50 山頂に到着 |

山頂から雲取山方面を望む |

14:40 鳩ノ巣駅近くの熊野神社に到着 7時間の山歩きにもうぐったり |

コースタイム

鳩ノ巣駅6:47-奥多摩駅6:52、東日原行バス7:25-川乗橋7:40-細倉橋8:20-百尋の滝9:20-川苔山山頂11:50

船井戸12:40-大根の山の神14:00-鳩ノ巣駅14:45

筑波山(877m) 2016年1月24日

今回のターゲットは筑波山。

千葉の山も尽きてきたため、県外遠征になったというわけだ。

筑波山は日本百名山の中で最も低い山だが、それでも千葉最高峰の倍以上もある。

登山口からの標高差は600m以上あり、決して楽な山ではない。

自宅を5:30に出発。

船取線から国道6号、408号を経て、登山口のある筑波山神社には7:20に到着した。

つくば市に入った途端霧で何も見えなくなったが、登山口は標高200mあるので霧の上だった。

眼下に広がる雲海は見事だった。

白雲橋コースから女体山、男体山を経て、御幸ヶ原コースで下る計画。

まずは筑波山神社を参拝し、横の登山道から登りを開始した。

|

|

|

| 7:20 3,000年の歴史を有する筑波山神社 立派な神社だ |

7:30白雲橋コース登り口 |

8:10杉林を抜けると岩が多くなってくる |

登山道を進んで行くとやがて雪道になり、凍った雪で足もとが滑り危ない。

昨日急遽買った軽アイゼンが役に立った。

弁慶七戻りを過ぎると、奇岩が連続して現れる。

|

|

|

| 8:20急遽買った軽アイゼンが役に立った |

8:35弁慶茶屋跡 |

8:40弁慶七戻り |

|

|

|

| 8:45陰陽石 |

8:50裏面大黒 |

8:55北斗岩 |

|

|

|

| 8:55霧氷 |

9:00青空に霧氷が映える |

9:10女体山山頂(877m) |

|

|

|

| 9:15女体山山頂からの眺め |

9:20女体山から御幸ヶ原に下りていく |

前日に購入した軽アイゼン |

|

|

|

| 9:25御幸ヶ原 |

9:35男体山山頂(871m) |

男体山山頂からの眺め |

|

|

|

| 男体山から女体山を望む |

10:30-11:20御幸ヶ原コースを一気に下る |

麓の明野町から見た筑波山 |

コースタイム

筑波山神社7:20-白雲橋コース登り口7:30-弁慶茶屋跡8:35-女体山山頂9:10-御幸ヶ原9:25-男体山9:35

御幸ヶ原9:45~10:30-御幸ヶ原コース10:30-筑波山神社11:20

4時間(御幸ヶ原での食事休憩含む)