週末は山登りⅡ・続千葉低山編

大塚山三山巡り 2023年2月9日

大塚山(280m)~嶺岡大塚山(360m)~関大塚山(199m)

千葉県には「大塚山」と名の付く山が10座あるというが、今までに登ったのは、梨沢大塚山、川又大塚山、西畑大塚山

の3座だけだった。

今回、君津の大塚山から嶺岡大塚山を回り、関大塚山までの3座を、一日で回り切るという計画を立てた。

千葉の山はどれも低山だが、仕事道や枝尾根が多く迷いやすいうえ、甚大な被害をもたらした2019年の台風の影響で

山は荒れ放題になっているという。

先日も高宕山(330m)で遭難死亡事故があったばかりなので、低山と言えども侮れないのが千葉の山。

地図上にある破線の登山道も、今現在あるかどうかは行って見ないと分からない。

大塚山(280m)

君津市にある大塚山は、頭に地名が付かない本家大塚山だが、三島湖から繋がる昔の登山道が房総スカイラインに

よって分断されてしまったため、不遇の山と言われていた。

しかも、房総スカイライン脇からの登山道も、林道ができたため、昔からの登山道はごく僅かになってしまったという。

自宅を6時過ぎに出発し、館山自動車道を君津ICで下り、房総スカイライン脇の登山道には8時過ぎに到着。

ゲート前に車を止めて、新しくできた林道を大塚山に向かって進んだ。

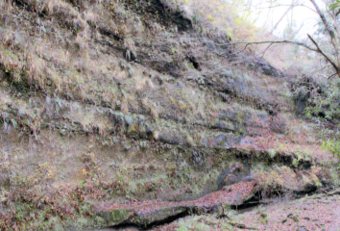

歩き始めてすぐ目にしたのは、ブラタモリにでも紹介したいような地層で、断層もはっきりと分かる見事なものだった。

| 房総スカイライン脇の林道入口ゲート | 新しくできた三川谷林道を進む | ここは左へ |

| 地層が美しい | 断層がはっきりと分かる | 林道終点 |

林道終点から山頂までは一気の登りで、あっという間に到着したが、これでは不遇の山と言われてもしょうがない。

| 林道終点からの登山道 | ロープにつかまって尾根筋に出る | 尾根筋を一気に登る |

| 山頂直下の急登 | 崩落した北西側斜面 | 大塚山山頂(279.7m) |

コースタイム

林道ゲート8:10-林道終点8:20-山頂8:25-林道ゲート8:45

35分

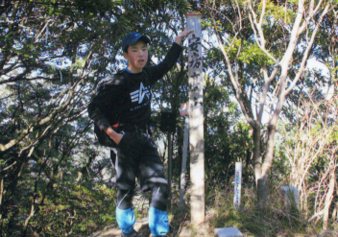

嶺岡大塚山(360m)

房総スカイラインから国道465号線まで戻り、国道410号線を南下し、鴨川市にある嶺岡大塚山へと向かった。

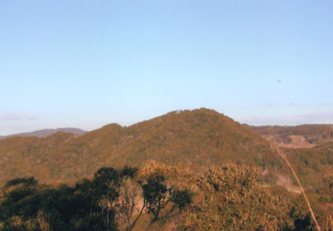

嶺岡大塚山は千葉県の最高峰、愛宕山(408m)の北に突き出した山で、高さ360mと千葉では高い山にランクされる。

長狭街道との交差点を右折し、御園橋の脇から細野の集落に入って行くが、細野の集落から元名の集落までは里山

ウオーキングコースになっている。

登山口は愛宕神社先の、嶺岡キャンプ場跡地にできたスバル里山スタジオの中にあるようなので、SUBARUの看板を

目印に進む。

愛宕神社の駐車場に車を止めて道路を進むと、すぐにスバル里山スタジオのゲートが現れ、10分で愛宕神社に到着。

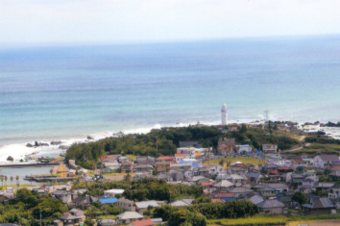

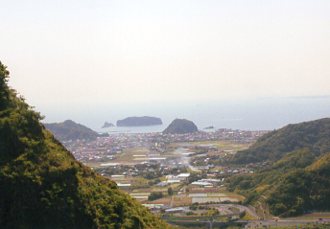

愛宕神社からは、郡界尾根の山々から鴨川の海までが一望できた。

| 愛宕神社駐車場 SUBARUの看板がある |

この先にスバル里山スタジオのゲートがあった | 愛宕神社 |

| 愛宕神社石宮 |

郡界尾根方面 | 鴨川方面 |

愛宕神社横の空地に軽トラックや作業車が10台近く止まっていて、チェーンソーで木を伐る音がけたたましく聞こえて

きたが、林業関係者ではなく、スバル里山スタジオの整備作業をしている人達のようだった。

作業の邪魔にならないよう気をつけながら、脇の登山道から馬の背方面へ足を進めた。

馬の背と言うだけあってなだらかな尾根道がずっと続き、最後に大日様に突き当たる。

大日様からも郡界尾根の山々や大山千枚田が一望でき、眺望がすばらしい。

| スバル里山スタジオの脇から馬の背方面へと進む | 長狭平野と郡界尾根の山々が良く見える | 馬の背を進む |

| 馬の背の標高は300m程 | 馬の背突き当りの大日様(大日社) | 左に見えるのは津森山や嵯峨山だろうか 眼下に大山千枚田が見える |

大日様から一旦下り、里山ウオーキング細野元名コースの標識がある分岐を左に行く。

右に行けば元名の集落に出るようだ。

愛宕山方面と嶺岡大塚山方面の分岐点が不明瞭だったため、分岐手前付近の左斜面を登って尾根道に出た。

山頂からは来た道と反対側の破線を辿って下りてみることにした。

事前の情報では藪に覆われ不明瞭とのことだったが、笹薮は刈られていてピンクの真新しいテープもあり、迷うような

こともなく、無事林道に出ることが出来た。

| 里山ウオーキング細野元名コースの標識がある分岐を左に行く | 愛宕山方面と嶺岡大塚山方面の分岐を目指して進む | 分岐点が不明瞭だったため、分岐手前付近の左斜面を上り尾根筋に出た |

| 嶺岡大塚山山頂(360m) | 来た道と反対側を下ることにした | 崩れた尾根道は左側を巻く |

| 急斜面をロープに掴まり下って行く | 笹薮も刈られピンクのテープもあったので迷うことはなかった | 林道に出た 左に行けば愛宕神社だ |

コースタイム

愛宕神社駐車場9:30-愛宕神社9:40-馬の背入口9:45-大日様10:00-細野元名コース分岐10:10-山頂10:25

-林道10:45-愛宕神社駐車場11:00

1時間30分

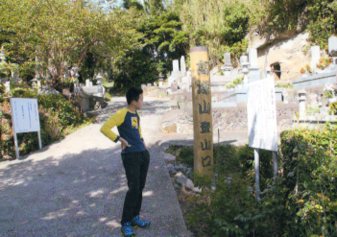

関大塚山(199m)

大塚山三山巡りの最後は富津市にある関大塚山。

君津の大塚山がホップ、嶺岡大塚山がステップならば、関大塚山はジャンプの位置付けだろうか。

標高が199mと低山ながら奥が深い山で、事前の情報でも崩落箇所が多く道は不明瞭とあったからだ。

嶺岡大塚山から下りてから、「みんなみの里」でいなり寿司を買って昼食を済ませた後、金束から県道富津館山線を

経由して、大和田集落の山神社に着いたのは12時過ぎと、時間的にはまだ余裕があった。

関大塚山へのルートは地蔵堂からと犬岩側からのルートがあり、どちらにしようか迷ったが、子供の意見を取り入れ

地蔵堂からのルートにした。

犬岩側からのルートは、民家の敷地を横切らなければならないのが嫌だったようだ。

山神社に車を止め、地蔵堂まで行ったが登山口がどこかよく分からない。

登山口らしき所はイノシシ除けの鉄柵がしてあったが、鉄柵を開けて中に入って行ったら登山道に合流できた。

しばらくは平坦な道が続いたが、やがて崩落箇所がいくつか現れ、その都度迂回ルートを探しながら進んだ。

| 大和田集落の山神社に車を止めた | 登山口は地蔵堂横の石碑や石祠があるところ | 彫られているのは不動明王 |

| 石碑を回り込むとすぐに登山道があった | 平坦な道を暫く進む | 崩落箇所が現れた |

| 迂回ルートを探しながら慎重に進む | 次々に崩落箇所が現れる | 登り始めて50分 199mの低山ながら奥が深い |

途中何箇所か崩落箇所があったものの、道に迷うことなく山頂まで辿り着くことが出来たのだから、地蔵堂コース選択

で正解だった。

当初は来た道を下山する予定だったが、最後の崩落箇所を下るのは危険な気がしたので、犬岩からのルートで下山

することにしたが、この選択が大失敗だった。

標高130m付近まで下った所に、正規のルートとは異なる、右の枝尾根方面にピンクのテープがあったのだが、これを

無視して破線の正規ルートを下ったのが間違いだった。

犬岩まであと高度差20、30mまでの所まで下りて来たが、急崖で行き止まり。

左側の涸沢に下りて下降ルートを探すも、これも最後が急斜面で、ロープなしでは下りられそうもない。

しかも沢に下りた所がオーバーハングした岩だったので、自力で這い上がることが出来なくなってしまった。

尾根にいた子供を呼んで引っ張り上げてもらったが、低山でも一人で入るのは危険だと言われるのは、こういうところ

にある。

彷徨うこと30分、正規ルートでの下山は諦め、ピンクのテープがあった所まで60m上り返し、枝尾根からテープ頼りに

無事下山することができた。

大塚山~嶺岡大塚山~関大塚山と順調に登ってきただけに、最後の最後で判断を誤ってしまったのが悔やまれる。

| 崩落箇所を抜け、尾根沿いに山頂を目指して進む | 犬岩からのルートとの分岐 | 山頂直下の急登 |

| 関大塚山山頂(199m) | 犬岩方面に下山することにした | あっちこっちに残る崩落の跡 |

| 枝尾根方面に下ると岩壁に石祠が見えた | 民家奥の田んぼ跡らしき所に出た | イノシシ除けの鉄柵を開け、民家の前を通らせてもらった |

あとで分かったことだが、YAMAPに投稿している方の活動記録を見ると、やはり正規ルートは崩落して通れなくなって

いるらしく、迷わないようバリエーションルートにピンクテープを付けて下さったのだった。

嶺岡大塚山の下山ルートのピンクテープや藪の刈払いも、この方がやって下さったようだ。

(君津の大塚山にもテープがあったが、テープの結び方に特徴があるので同じ人に違いない)

帰りに集落のご老人とすれ違った際に、高宕山での遭難死亡事故が話題になり、一人で山に入ったらだめだと言われ

たが、まさにその通りで、一人で入るならそれなりの装備が必要だろう。

千葉の山侮るなかれだ。

藪がないのは、鹿が食べてしまったからだとも教えてくれた。

コースタイム

山神社12:15-地蔵堂登山口12:25-分岐13:10-山頂13:20-分岐13:30-標高130m⇔標高60m道迷い引返し

-標高130m枝尾根分岐14:15-民家14:30-山神社14:50

2時間35分(道迷いロス30分)

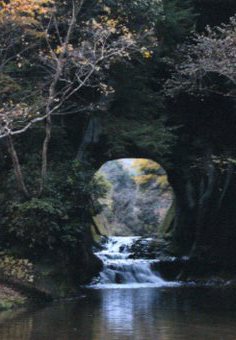

関の犬岩

湊川の上流、関集落にある犬岩は、マニアの間では「S秘境」などと呼ばれているそうだが、一般にはあまり知られて

いないのではないだろうか。

何年か前に見に行ったことがあったが、前日の雨で増水した川に下りることができなかった。

今回、関大塚山の道迷いで30分ロスしたものの、まだ時間に余裕があったので、姥石とともに見て周ることにした。

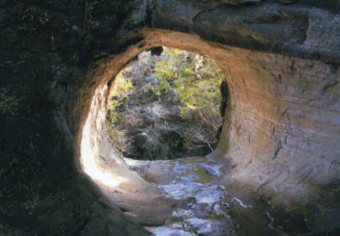

県道88号富津館山線沿いにある犬岩の看板から入って行き、「馬堀坂切通し」から河原に下りると、目の前に奇岩が

姿を現す。

ここは江戸時代に「嶺岡往還」と呼ばれた道があった所で、桟橋や馬の洗い場などがあったという。

確かに耳の垂れた犬のようにも見えるので、写し方次第では、SNSなどで話題になる要素はあるかもしれない。

関の犬岩

| 馬堀坂切通しを下っていく | 湊川と奇岩犬岩 |

ちょうど犬岩の先が、関大塚山から下りてきて迷った破線道の突きあたりになるが、どう見ても下りられそうにない。

もう少し先にきっと尾根に繋がる道があったのだろう。

すぐ横に沢があったが、これが最後に迷い込んで断念した涸沢かもしれない。

| GPSの軌跡を見るとちょうどこの上あたりで断念していた |

最後に迷い込んで断念した涸沢だろうか 飛び降りるにはちょっと無理な高さだ |

関の姥石

湊川に架かる大和田橋のたもとに、姥石と呼ばれる謎の石がある。

高さ1.2m、外回り2.4mと大きな石で、上部が凹み中に小さな石が乗っている。

姥石については様々な言い伝えがあるようだが、本当のことは分かっていないという。

上にある石に触ると祟りがあると言われているが、誰が何のためにこんなものを作ったのだろう。

道路沿いに、大人の背丈ほどある「大わらじ」がぶら下がっていたが、何か関連があるのだろうか。

佐渡にも大わらじを吊るす風習がある(旧真野町倉谷)が、この地区にも巨人伝説があるのかもしれない。

姥石

小鋸山 2021年5月1日

小鋸山は2017年4月に一度登っていて、その時は下貫沢からの郡界尾根ルートだったが、今回は上白狐集落からの

バリエーションルートにした。

上白狐集落先にあるうぐいす橋から沢沿いの廃林道奥野線を白狐峠まで行き、小鋸山から郡界尾根を鋸峠で出合う

林道金谷元名線に出て、金谷方面に2㎞行った林道脇からの沢道を下って上白狐に戻る計画。

国土地理院の地図を見る限り、小沢から上白狐までは破線があったが、実際沢道があるのかどうか不安はあった。

自宅を6時過ぎに出発し、上白狐のうぐいす橋には7時半過ぎに到着。

直ぐに身支度を済ませ、廃林道の奥野線を白狐峠を目指して進んだ。

小鋸山

| 林道奥野線 金網フェンスの横から入って行く。 |

廃林道の奥野線を歩く。 |

20分程で白狐峠に到着 |

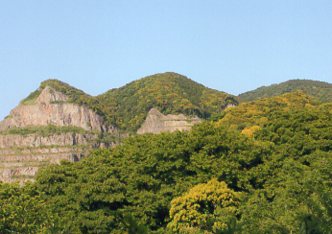

| 小鋸山(196m) 鋸南町側は採石で削られ無残な姿になっている。 |

右から巻くようにして進み、ちょうど裏側から登る感じだ。 | トラロープに掴まりながら斜面を登って行く。 |

| 最後は急斜面を直登する。 |

小鋸山山頂(196m) 左奥に見えるのが鋸山 |

眼下の見えるのが千葉のグランドキャニオンと呼ばれる採石場跡 |

小鋸山から郡界尾根を鋸峠に向かって進むが、ここからは未知の世界。

岩場の痩せ尾根が続き、両側が崖になった場所もあり一瞬たりとも気が抜けない。

雨が降った後などは滑ってかなり危ないだろう。

20分程進むと切り通しが現れた。

岩壁の両側に掘られた3つの円形の穴が気になったが、いった何のために掘られたものだろうか。

| 両側が崖の鞍部が続く。 |

岩場の急斜面を登る。 |

切り通し 岩壁の両側に掘られた3つの穴が気になる。 |

| アップダウンを繰り返しながら進む。 | ヤマツツジ | 保田の海が見える。 |

切り通しから更に20分程進み、林道金谷元名線が出合う鋸峠に到着。

林道は左に行けば保田方面で、右に行けば金谷方面になる。

右の金谷方面へ2㎞程進んだ所で地図にある破線の沢道を探したが、それらしき道跡が見つからない。

いつものことながら引き返すという選択肢はなく、とにかく斜面を下りて沢道を探すことにした。

最悪沢道が見つからなくても、沢を下って上白狐に戻ればいいと思った。

林道脇の萱場の斜面から涸沢を下り、左岸から小沢が合流する所で枝に巻かれた白い紐を発見。

沢沿いに道らしきものが現れると、今度は人工物の土管が姿を現しほっと一安心。

後は荒れた道を下って滝見橋手前の道路に戻ることができた。

| 林道金谷元名線に出た。 |

鋸峠にある林道金谷元名線開通記念碑 | 林道脇の斜面から涸沢を下ると、やっと道らしきものが現れた。 |

| 滝見橋の下を流れる沢の上流部 | 水はあまり綺麗ではないが、カジカガエルの鳴き声が心地よい。 | 下るにつれて道幅もある林道になった。 |

コースタイム

奥野林道起点7:40-白狐峠8:05-小鋸山山頂8:20-切り通し8:40-鋸峠(林道金谷元名線)9:05-

林道脇の斜面下降9:40-滝見橋10:35-奥野林道起点10:40

3時間

鹿野山~西畑大塚山~田代滝 2019年2月11日

3連休最終日、朝から小雪が舞い散る生憎の天気だったが、午後から房総へちょいとドライブに出掛けて来た。

自宅を13時に出発したが、さすがに道路は空いていて、鹿野山の九十九谷公園には14時過ぎに到着した。

残念ながら九十九谷からの景色は濃霧でまったく見ることができず。

駐車場に車を止めて白鳥神社奥の白鳥峰(379m)に登って見ることにした。

鹿野山は白鳥峰、熊野峰、春日峰の総称で、この白鳥峰が最高峰になる。

登ったと言っても、白鳥神社本殿の裏から5分も登れば山頂に到着する。

千葉の山は今までに44座も登ったので、さすがにもう登る山がなくなってきた。

次に向かったのは大多喜町の上総中野にある西畑大塚山(241.3m)で、三条大塚山とも呼ばれている。

千葉で大塚山と呼ばれる山は他にもあり、今までに川又大塚山、梨沢大塚山の2座に登っている。

上総中野から西畑川沿いに進むと大塚山への登山口があり、少し入った所の空地に車を止めて歩くことにした。

こちらも登ったと言っても、山頂まで1.2㎞の表示だったので、20分ほどで到着した。

最後に西畑川にある田代滝を見て帰ったが、帰りも道路は空いていて18時前には家に着くことが出来た。

|

|

|

| 白鳥神社 日本武尊が祀られている。 |

白鳥峰(379m) 日本武尊と書かれた祠はあるが三角点はない。 |

霧で何も見えない。 下りてみたら、そこは鹿野山ゴルフ倶楽部の中。 左下に見えるのは5番ホール横の休憩所だった。 |

|

|

|

| 西畑大塚山への登山道 山頂手前まで車でも行けるが歩くことにした。 |

山頂直下 小雨と濃霧の中、山頂を目指す。 |

西畑大塚山山頂(241.3m) 国土地理院の三角点がある。 晴れた日は山頂からの展望がすばらしいと言う。 |

|

|

|

| 水仙の花は今が見頃 |

田代滝 落差9.5m、幅15m 大蛇伝説がある。 |

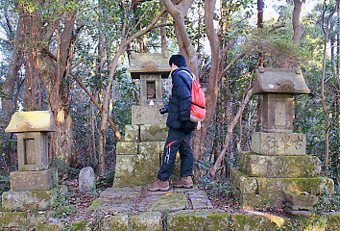

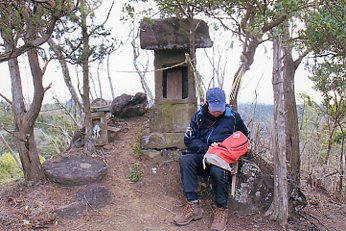

三郡山(337m)~請雨山(320m) 2018年1月2日

2018年の初登りは千葉の三郡山(みごおりやま)と請雨山(しょううさん)にした。

これで千葉の主だった山はほぼ制覇したことになる。

自宅を5時過ぎに出発し、登山口のある君津市の尾崎には7時前に到着。

農産物販売所の駐車場に車を止め、いざ出発。

|

|

|

| 7:10 罠にかかったシカ イノシシかと思ったらシカだった。 |

7:15 田んぼの突き当りを下りて小糸川を渡る。 |

7:30 やっと尾根に出た。 尾根までは道が分かり辛く、かなりの急登。 |

|

|

|

| 7:45 三郡山⇔高宕山の分岐に到着 |

8:20 三郡山への尾根道を進む。 |

8:30 三郡山に到着 |

一旦横尾林道まで下り、安房高山方面に進む。

旧410号の三島隧道跡を過ぎた先の左側斜面に、請雨山への登り口があった。

君鴨トンネルができる前の410号は、車1台がやっと通れるような酷い国道だったのを思い出す。

|

|

|

| 8:35 横尾林道 |

9:10 林道の脇に請雨山への登山道があった。 |

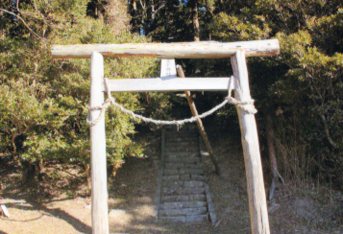

9:20 愛宕神社の鳥居。 |

|

|

|

| 9:20 山頂には2基の祠があるだけ。 |

眼下に410号と長狭街道が見える。 その奥にあるのが千葉の最高峰、愛宕山 |

10:10 登って来た尾根とは別の尾根から尾崎へ 水仙の花も見頃を迎えた。 |

コースタイム

尾崎7:05-小糸川渡渉7:15-郡界尾根分岐7:45-三郡山8:30-横尾林道8:35-請雨山9:20-尾崎10:10

3時間5分

白浜城山(144m)・高塚山(216m) 2017年9月2日

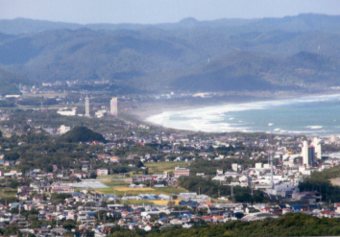

3年間で登った千葉の山も、42座を数えるまでになった。

取り敢えず50座を目指し、今回は軽い山を2座チョイス。

まず向かったのは旧白浜町にある城山。

青木の集落から登って40分程のハイキングコースだった。

|

|

|

| 13:20 登り口は青木の集落にある。 |

ハイキングコースとして整備されている。 | 13:30 第1展望台から眼下に野島崎灯台を望む。 |

|

|

|

| 山頂付近 | 13:40 第2展望台から見た野島崎灯台 |

13:50 青木の集落から城山を望む |

次に向かったのは旧千倉町の高塚山。

こちらもよく整備されており、往復で40分程のたハイキングコースだった。

|

|

|

| 登山口のある高塚不動尊大聖院 | 14:20 登山口 |

今日はハイキング気分で。 房総特有のマテバシイが見事だ。 |

|

|

|

| 14:35 山頂下にある鳥居 |

14:40 20分で山頂に到着 |

山頂には高塚不動尊奥の院がある。 |

|

|

|

| 高塚山山頂 | 眼下に見えるのは太平洋 |

山頂からは千倉の街も一望できる。 |

小鋸山 2017年4月23日

土曜日は春季大会の準々決勝だったが、勝っても負けても翌日は休みだという。

ならばと、子供に小鋸山をリクエスト。

一度は千葉のグランドキャニオンなるものを見てみたかったからだ。

自宅を5時過ぎに出発し、嵯峨山の登山口である、鋸南町の下貫沢には6:30過ぎに到着した。

嵯峨山への登山道を進み、分岐で郡界尾根を左方向に進む。

やがて東電の鉄塔が現れるが、ここは眺めがいい。

テープの目印を頼りに鋸山方面進むと、1時間ほどで採石場が見えてきた。

郡界尾根とは、鋸南町と富津市の境にある明鐘岬から勝浦市まで続く尾根のこと。

かつての安房国と上総国の境界で、房総半島を南北に分断している。

|

|

|

| 6:40 下貫沢の駐車場 |

7:55 郡界尾根をテープを目印に進む。 |

8:00 これが千葉のグランドキャニオン |

|

|

|

| 落石に注意しながら進む。 中央に見えるのが小鋸山 |

白狐峠 右側に廃林道がある。 |

小鋸山直下 右から回り込む。 |

採石場跡を右から回り込みながら進むと白狐峠が現れた。

目の前に見えるのが小鋸山だ。

直下を右から回り込み、トラロープにつかまりながら登る。

山頂は360度眺望は抜群だ。

|

|

|

| 最後はトラロープにつかまり直登 | 8:20 小鋸山山頂(196m) |

山頂からグランドキャニオンを一望 |

|

|

|

| 左の山が鋸山 | 9:00 帰りは廃林道を下り、七曲りから下貫沢へ |

タラノメはもう終わりに近かった。 |

帰りは白狐峠から廃林道を上白狐方面に下り、東奥野林道から七曲りを経由して下貫沢へ戻った。

コースタイム

下貫沢6:40-嵯峨山分岐7:00-採石場跡8:00-白狐峠8:10-小鋸山8:20-上奥野林道9:00-下貫沢10:00

3時間20分

籠田山(191m) 2017年3月20日

インプレッサになって初めての高速走行。

機能がたくさんあってまだ使いこなせていない。

666ページもある取扱説明書を読むのも大変だ。

アイサイトの追従機能付クルーズコントロールを初めて使ってみたが、使いこなすまでが大変かも。

午前練だったので、午後から鋸南町の籠田山に登ることにした。

籠田山は嵯峨山の近くにある191mの低山。

甘く見て臨んだが、登山口の表示も道標もない山に何度も迷ってしまった。

低山でこれほど難解な山は初めてだった。

先週、鋸山で2人が滑落死する事故があったが、低山と言えども侮れないが千葉の山。

小保田の集落には14:00過ぎに到着。

長狭街道沿いの広場に車を止め、保田川を渡った所にある安岡神社に向かった。

登山口らしきものが見つからなかったので、鳥居のところまで引き返し右脇の廃道へ。

すぐに荒れた水仙畑が現れ、赤いテープを発見。

赤いテープを目印に右側を進んだが、東電の鉄塔が現れ行き止まり。

赤いテープは東電の見回り道用のものだったのか。

引き返して左側の尾根に取り付きり右に進んだが、今度は慰霊碑と墓地が現れ行き止まり。

左側の笹薮に踏跡らしきものを見つけ、やっとのことで登山道に辿り着いた。

|

|

|

| 14:20 まずは安岡神社に行ってみたが、登山口らしきものは見当たらない。 |

14:30 鳥居横の廃道を進むと荒れた水仙畑が現れた。 赤いテープに沿って進んだが、鉄塔で行き止まり。 |

14:40今度は左側の尾根に取り付いたが、慰霊碑と墓地の所で行き止まり。 |

|

|

|

| 14:45 やっとのことで尾根にでることができた。 道標のない山は難しい。 |

14:50 眼下に長狭街道と小保田の集落が見える。 |

こちらは嵯峨山 |

尾根を進むこと15分で、椎茸の原木がある開けた場所が現れた。

この辺に籠田山への分岐があるはずだが、道標がなくよく分からない。

左側の枝尾根を進んでみたが、すぐに国調図根の三角点のあるピークで行き止まり。

椎茸の原木がある所まで引き返してGPSで確認したが、結果的には国調図根の三角点の所で合っていた。

三角点の右側を急降下すると再び尾根になり、3回ほどアップダウンを繰り返し籠田山の山頂に辿り着いた。

|

|

|

| 15:00 真ん中に見える切り通しを登ってきたら、右側に見える尾根を進むのが正解。 道標もなくこれでは分からん。 |

15:05 このピ-クで一度迷い引き返したが、GPSで確認するとここから一旦西に下るようだ。 再び尾根道になる。 |

ピークにある国調図根の三角点。 4等三角点とどう違うのだろう。 |

|

|

|

| 15:20 山頂まではアップダウンを数回繰り返す。 |

15:30 籠田山山頂 |

右に伊予ヶ岳、中央奥に御殿山が見える。 |

山頂から尾根を進み大帷子集落に下降しようとしたが、ここでも道が分からず断念。

無駄に体力を消耗するだけに終わってしまった。

来た道を椎茸の原木がある所まで引き返し、水仙畑の中を下貫沢まで下ることにした。

道があると思ったのが間違いで、鉄柵に阻まれ行き止まり。

時間もなかったので、鉄柵を越え私有地の中を通らせてもらうことにした。

たった2時間ほどの山歩きだったが、これほど疲れた山は珍しい。

コースタイム

安岡神社14:20-国調図根の三角点15:05-籠田山山頂15:30-下貫沢16:20-駐車場16:40

岩郷山(240m)・向山(236m) 2017年2月4日

今週は、高鶴山や烏場山の近くにある岩郷(いわごう)山を登ることにした。

自宅を5:30過ぎに出発。

館山道を君津ICで下り、房総スカイラインから鴨川有料を経て鴨川市街へ。

鴨川市街から県道89号、通称曽呂街道に入り曽呂温泉方面に向かった。

車1台がやっと通れるような狭い農道を進み、登山口のあるミカン畑には7:30に到着した。

ミカン畑の先の杉林を抜け、山道を道なりに進むこと15分で岩郷山への分岐点が現れる。

テープを頼りに尾根まで上がり、Uターンするような感じで山頂に向かう。

テープの目印がなければ、とても山頂には辿り着けないような難解なルートだ。

|

|

|

| 7:35 ミカン畑の中を進む。 |

杉林を抜けるとやっと登山道になった。 | 7:50 ここを右の尾根に登り、Uターンするような感じで山頂に向かう。 |

|

|

|

| 尾根道を進む。 | 山頂への分岐が分かりづらい。 右の藪に入る。テープだけが頼り。 |

8:00 岩郷山山頂 文字が消えて読めないが看板らしきものが...。 |

山頂には看板もなく本当に山頂なのか迷ったが、360度眺めは抜群だった。

|

|

|

| 高鶴山 | 烏場山 遠くに御殿山も見える。 |

千倉方面 |

分岐点まで戻り再び向山を目指したが、あまり整備されていないので、道標もなく入口が分かりづらい。

紫のテープだけを頼りに藪の中を進んで行く。

分岐点から25分で山頂に到着。

|

|

|

| 8:15 紫のテープを頼りに藪の中に入っていく。 |

8:25向山山頂 看板もなく分かりづらい。 |

山頂であることの目印。 |

コースタイム

ミカン畑7:35-尾根への分岐点7:50-岩郷山山頂8:00-向山入口8;15-向山山頂8:25-ミカン畑8:45

1時間10分

江月(池月)山(190.4m) 2017年1月29日

鋸南町江月にある江月水仙ロードは、千葉で最も有名な水仙の観光スポット。

水仙のシーズンはもう終わったが、今回は江月にある江月山に登ることにした。

自宅を5:30過ぎに出発。

館山道鋸南保田ICで下り、江月水仙ロードの終点、富士見台には7:00過ぎに到着した。

貯水タンクのある登山口から水仙畑沿いを進み、尾根に出ると直ぐに山頂となる。

帰りは馬つなぎ石方面に下りる予定だったが、道を間違えかなり下の沢に下りてしまった。

迷いながらも水仙ロードにたどり着き、無事1時間程で駐車場に戻った。

|

|

|

| 7:20 水仙畑の脇を登っていく。 |

7:25 左手に赤伏集落と津森山を望む。 |

7:30 尾根に出た。 |

|

|

|

| 7:35 山頂直下の水仙畑。 |

7:40 江月山山頂(190.4m) |

馬つなぎ石に向かって尾根を下る。 |

南房総の春は早い。

水仙のシーズンは終わり、これからは頼朝桜が見頃となる。

頼朝桜は石橋山の戦いに敗れた源頼朝が、鋸南町の竜島海岸に上陸したことにちなんで名づけられた河津桜のこと。

観光目的に頼朝桜の愛称をつけたものだが、だいぶ定着しつつあるようだ。

|

|

|

| 水仙のシーズンはもう終わり。 | 代わって頼朝桜(河津桜)が咲き始めた。 | 梅の花は満開。 |

コースタイム

富士見台7:15-貯水タンク登り口7:20-尾根7:30-山頂7:40-水仙ロード7:55-富士見台8:15

1時間

房の大山(193.3m) 2017年1月22日

今週は一転千葉の低山へ。

場所は館山の洲崎灯台近くにある房の大山。

自宅を5時に出発し、登山口のある坂田(ばんだ)海岸には6:40分に到着した。

館山の気温は10℃と驚くほど暖かい。

往復1時間10分の低山だったが、山頂からは富士山や大島が見え、眺望は抜群だった。

|

|

|

| 坂田(ばんだ)海岸。 | 最初は竹藪の中を登っていく。 |

尾根に出るとマテバシイの森に変わった。 |

|

|

|

| 最後は一気の急登で山頂に出る。 | 房の大山山頂(193.3m) 富士山から大島まで一望できる。 |

眼下に広がる館山湾。 |

コースタイム

坂田海岸駐車場6:50-山頂7:30-坂田海岸駐車場8:00

初登り 開墾場の滝&梅ヶ瀬渓谷~大福山(295m) 2017年1月1日

2017年の初登りは大福山にした。

梅ヶ瀬渓谷から登って林道を下る計画。

これで千葉の山も35座目となった。

大福山の前に、三島湖に流れる小糸川支流三間川の、開墾場の滝を訪れることにした。

以前一度訪れたことがあったが、滝の上からしか見ることが出来ず断念した滝だった。

濃溝の滝と同じく川回しの滝で、落差は8mと結構見ごたえがある珍しい滝。

|

|

|

| 三間川を滝下から遡行する。 滝が見えてきた。 |

正面に見えるのが川回し前の川(古川)。 |

これが開墾場の滝。落差は8mほど。 |

|

||

| 上から見るとこんな感じになっている。 |

開墾場の滝を見た後、本日のメインである梅ヶ瀬渓谷へ。

駐車場に車を止めて歩き始めたら近くで銃声が。

イノシシかシカの狩猟だろうが誤射が怖い。

|

|

|

| 冬の梅ヶ瀬渓谷。 |

10:10 今回は渓流タビで梅ヶ瀬渓谷を遡行した。 |

10:35 日高邸跡との分岐点を右に進む。 |

日高邸跡手前で右岸から流れ込む沢が気になったので、少し入ってみることにした。

10分程遡行したがあまり変化のない沢なので引き返し、大福山山頂を目指すことに。

|

|

|

| 10:50 一気に尾根まで登り切る。 |

子供は渓流タビからサンダルに履き替えた。 | |

|

|

|

| 11:00 快調に尾根を進む。 最後の急登。 |

11:05 一旦林道に出た後再び山頂を目指す。 |

11:15 大福山山頂にある白鳥神社。 |

|

|

|

| 10:50 森林館からは一気の登り。 |

10:55 尾根を快調に飛ばしたが、 途中で枝尾根に迷い込んでしまった。 |

11:25 数少ない道標。 後はテープだけが頼り。 |

|

|

|

| 11:45 こんな下りもあり。 |

12:05 一旦林道に下り、トンネルの手前を左に入る。 |

12:10 トンネルの上を通過する時が一番怖かった。 |

安房高山は千葉県第2の高峰でありながら、地図に山名は載っていない。

直下に林道があるのも、今一つ人気がない理由か。

山頂からの景色は素晴らしく、嶺岡山系と長狭盆地、鴨川市街が一望できる。

|

|

|

| 12:15 最後の急登。 |

12:15 安房高山山頂(365m) |

眼下に広がる嶺岡山系と長狭盆地。 |

コースタイム

清和県民の森駐車場10:40-尾根10:55-分岐11:25-林道12:05-山頂12:15-駐車場13:30

2時間50分

梅ヶ瀬渓谷 2016年12月11日

朝4時に起き養老渓谷に向かった。

今週も午後練なので11時までに戻ればいい。

梅ヶ瀬渓谷は養老川の支流梅ヶ瀬川の渓谷で、垂直にそそり立つ浸食崖と紅葉が有名な場所。

出発点の駐車場にはまだ暗い6時過ぎに到着した。

気温は3度と、時折小雪が舞い散るほどの寒さだった。

夜が明けるのを待って6:30に出発した。

|

|

|

| 梅ヶ瀬渓谷の駐車場 さすがにまだ誰もいない。 |

6:30に駐車場を出発。 沢沿いに日高邸跡を目指す。 |

朝日に照らされた紅葉が見事。 |

目的地の日高邸跡までは50分の道のり。

川を何度も横切るのが面倒だが、石が並べてあるので靴が濡れる心配はない。

|

|

|

| 右岸から左岸、左岸から右岸と 何度も川を横切らなければならない。 |

紅葉はすでに終わってしまったが 散ったモミジのじゅうたんも趣がある。 |

梅ヶ瀬渓谷の核心部。 |

梅ヶ瀬渓谷を訪れたのは今回で2度目だが、前回も12月だったので紅葉はもう終わっていた。

11月下旬が見頃なのだろう。

|

|

|

| 平坦な川だが、こんな渓谷美も見られる。 |

川回しの跡。 |

浸食崖と渓谷のコンビネーションが見事。 |

|

|

|

| 垂直にそそり立つ浸食崖。 |

日高邸跡。 |

小さな池に浮かぶ落ち葉。 |

房総の紅葉 2016年12月3日

休日の朝は早い。

4時に起きて房総の山に向かった。

七里川渓谷から亀山ダム近辺の紅葉を見て帰る計画。

今日は午後練のため11時までには戻らなければならない。

館山道を君津ICで下り、房総スカイラインを経由して濃溝の滝に着いたのは5:30過ぎ。

まだ夜明け前だというのに駐車場には車がいっぱいだった。

遊歩道を滝に向かって歩き始めたが、暗がりで何も見えない。

スマホのライトを頼りに滝まで行くと、すでにカメラを準備している人達が20人程いた。

この人達はいったい何時から来ているのだろう。

|

|

|

| 夜が明けるのを待って撮影開始。6:20 |

濃溝の滝こと亀岩の洞窟。 |

暗いうちから準備をしていた人達。 |

次に向かったのは紅葉の名所、七里川渓谷。

昨年もこの時期に訪れたのだが、小櫃川沿いの紅葉には一見の価値がある。

|

|

|

| 白岩温泉近くにある白岩。6:55 |

房総の紅葉はこれからが本番。 |

小櫃川沿いの紅葉が見事だ。7:05 |

最後は亀山ダムの折木沢から猪ノ川林道沿いの紅葉を見て回った。

猪ノ川林道は途中で崩落のため通行止め。残念ながら黒滝まで行くことはできなかった。

帰りは亀山ダムから大福山を経由し月崎へ。

短時間のドライブだったが房総の紅葉を満喫。自宅には10時までに戻ることができた。

|

|

|

| 亀山ダムの紅葉。7:15 朝早くからバス釣りをしている人達。 |

7:20 猪ノ川林道沿いの紅葉。 |

小湊鉄道 8:05 月崎駅から養老渓谷方面に向かうキハ200形。 |

保田浅間山(151m)~鹿嶺(189m) 2016年10月2日

部活が午前中だけだったので、久しぶりに千葉の山へ。

12:30過ぎに自宅を出発。

館山道鋸南保田ICを下りてすぐのところにある、道の駅保田小学校の臨時駐車場が出発点。

|

|

|

| 12:40 駐車場から見た保田浅間山。 左が山頂で右が浅間神社があるところ。 |

14:30 足立区立鋸南自然の家の敷地内に入り、ヘアピンカーブの左側のところから山に入る。 |

まずは浅間神社(134.4m)を目指す。 |

足立区立鋸南自然の家の敷地内の登山口から15分の急登で浅間神社跡に到着。

社殿は壊れてなく、残骸だけが残されていた。

尾根沿いを進むこと10分で浅間山山頂に到着。

|

|

|

| 14:45 浅間神社跡。 社殿は壊れて残骸だけが残されていた。 |

14:55 浅間山山頂(151m)。 |

尾根沿いを進む。 |

浅間山山頂から笹薮の中を進み、アップダウンを繰り返しながら進むと、やがてヌタ場のような湿地帯に出た。

ここがデデッポーの足跡と呼ばれる場所らしい。

再び登りとなり15分ほどで信福寺方面との分岐点に到着。

山頂までは5分の距離だ。

|

|

|

| 木の根がすごい! |

15:25 鹿嶺方面と信福寺方面の分岐点。 |

15:30 鹿嶺山頂(189m) |

信福寺方面との分岐点まで戻り、後は下るだけだったのだが。

低山と言えども侮れないのが千葉の山。

道が不明瞭で枝尾根も多いので迷うことが多い。

ビワ畑の鹿除ネットの脇を進み、ビワ搬出用のケーブルをくぐった先で道に迷ってしまった。

どうやら獣道を道と間違え、沢に下りてしまったようだ。

日没が近いので沢沿いに進むのは危険と判断し、ケーブルのあった場所まで戻ることにした。

信福寺へ下るのを諦め光顕寺方面へ下り無事帰還。

|

|

|

| 15:35 下山途中にあった横穴。 |

16:15 暗くなる前に麓に下りることができた。 |

17:15 金谷の海岸から見た夕日。 |

コースタイム

道の駅臨時駐車場14:20-浅間神社14:45-浅間山山頂14:45-デデッポーの足跡15:15-鹿嶺山頂15:30

-光顕寺16:10-道の駅臨時駐車場16:40

嶺岡浅間(334.8m) 2016年6月25日

昨日からの雨は朝には止んだが、子供の部活は午前練だけに変更。

と言うわけで、午後から2人で鴨川へ。

嶺岡浅間を登ってから、帰りに麻綿原高原の紫陽花を見て帰る計画。

1ヶ月ぶりの山登りだ。

館山道鋸南保田ICから長狭街道を鴨川方面に進み、主基交差点を右に入る。

登山口は、サテライト鴨川(場外車券売場)の手前を右に入った所にある白滝不動尊。

こんな山の麓に場外車券売場があるなんて!?

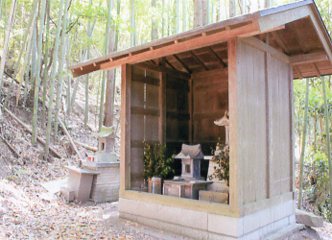

お寺の脇から尾根までは一気の登りで、登り切った所に祠があった。

天狗の石面がある珍しい祠だが、ちょっと不気味な感じがする。

祠から山頂まではあっという間だったが、ヒルの恐怖と蒸し暑さでかなり体力を消耗した。

|

|

|

| 祠のある尾根までは一気の登りとなる。 |

天狗の石面がある祠。 |

ちょっと不気味な感じがする。 |

|

|

|

| 山頂にある浅間神社。 |

嶺岡浅間山頂。 |

コースタイム

白滝不動尊13:30-天狗面の祠13:45-山頂14:00-白絹の滝14:30

津辺野山(259.5m) 2016年5月22日

自宅を12時過ぎに出発。

館山道を鋸南富山ICで下り、県道184号を佐久間ダム方面に進むと、すぐ右側に津辺野山の西峰が見えてくる。

採石工事によって西峰手前まで切り崩されている姿は、何とも痛々しい。

津辺野山は三角点のある東峰と、一段低い西峰からなっている。

登山口は塚原集落入口を過ぎた道路右側にある。

|

|

|

| 13:45 登山口に車を止めていざ出発。 |

13:50 麓に移設された秋葉神社。 |

14:05 目印のテープを頼りに登っていく。 |

登り始めて5分で秋葉神社に到着。

かつては西峰の山頂にあったが、採石が始まったため麓に移設されたそうだ。

目印のテープを頼りに登っていくと、20分程で展望のある場所に出る。

ちょうど採石場の真上あたりになるのだろうか。

眼下には勝山の街から東京湾までが一望でき、眺望は抜群だ。

|

|

|

| 14:10 採石場の上から見える展望は抜群。 勝山方面を望む。 |

14:15 西峰山頂へは一気の急登。 |

14:20 西峰山頂(237.8m) |

西峰から20分ほどで東峰に到着。

東峰からは尾根沿いに下り、嶺岡林道を経て元の登山道には15:50に到着した。

|

|

|

| 14:40 津辺野山山頂(259.5m) |

ホタルブクロの花。 房総のものは佐渡と同じで白だ。 (東日本では紅紫色が多い) |

15:30 津辺野山全容。 |

コースタイム

塚原登山口13:45-展望所14:10-西峰山頂14:20-津辺野山山頂14:40-塚原登山口15:50

梨沢大塚山(234m)~三浦三良山(281m)~無実山(267m)

2016年4月16日

野球の試合が午前中だけだったらしく、急遽午後から山登りに付き合うことに。

自宅を11:30に出発。

館山道を富津竹岡ICで下り、梨沢集落には13:00過ぎに到着した。

当初は房州アルプスの入口がある鹿原集落から登り梨沢に下りてくる予定だったが、

鹿原までの車道の勾配がきつく、帰りのことを考え逆回りにした。

一旦房州アルプスの入口に車を止め、車道を梨沢まで下りまずは大塚山へ。

|

|

|

| 梨沢から鎌倉古道を登り、まずは大塚山へ。 |

14:15 大塚山山頂 地元では浅間様と呼ばれているようだ。 |

尾根に出て、鎌倉古道を行く。 |

大塚山からは再び鎌倉古道を保田見方面へ行くと、35分ほどで三浦三良山(みうらさぶろうやま)に到着した。

鎌倉古道は戦国時代武士の「いざ鎌倉」への道。

山頂は大きな広場になっていて、山頂らしき目印はない。

戦国時代に里見氏の関所があった場所だと言われている。

三浦三良と言うのは人の名前だろうか。(三浦氏と関係があるようだが)

|

|

|

| 14:50 三浦三良山山頂 どこが山頂か分らないほどの広場。 戦国時代、里見氏の関所があった場所らしい。 |

フデリンドウ? ハルリンドウとの違いが未だによく分らない。 |

ウラシマソウ ヒガンマムシグサとの違いがよく分かる。 |

保田見からは林道を内台まで歩き、民家の奥から房州アルプスへ。

マテバシイの林を抜け登山道を歩くこと20分で、無実山(みなしやま)に到着。

|

|

|

| 15:25 群生するマテバシイが見事。 |

15:30 房州アルプスを歩く。 目指すは鹿原登山口。 |

ヤマツツジの花も咲きだした。 |

無実山から展望の利くピークを経て、車を止めてある房州アルプス入口には16:30に到着。

コースタイムは3時間15分。標高差はあまりなかったものの、結構疲れたなあ。

|

|

|

| 15:45 無実山山頂 |

15:55 展望の利くピーク 房総の山が360度見渡せる。 |

ホウチャクソウ |

コースタイム

房州アルプス鹿原入口13:15-梨沢鎌倉古道入口13:45-大塚山山頂14:15-三浦三良山14:50-保田見林道15:00

15:20房州アルプス内台入口-15:45無実山-16:30房州アルプス鹿原入口

鴨川富士(208.7m) 2016年3月30日

自宅を5時過ぎに出発。

館山道を鋸南保田ICで下り、長狭街道を鴨川方面に向かった。

登山口のある打墨(うつみ)集落には7時過ぎに到着。

打墨登山口から西峰~東峰を経由して花房登山口に下り打墨登山口に戻る計画。

民家の右手から小沢沿いに登り、杉林の中を抜けるとやがて自然林となり稜線に出た。

|

|

|

| 杉林の中抜けるとやがて自然林となり稜線に出る。 |

瓦などの残骸が散乱した浅間神社跡。 |

尾根歩きから一気の急登。 |

浅間神社跡からは尾根歩きが続き、10分ほどでヤマモモの古木がある西峰に着いた。

西峰からは長狭街道方面から鴨川市内まで一望できる。

この日は天気もよく眺めがすばらしい。

|

|

|

| 西峰(打墨浅間様) ヤマモモの古木と祠がある。 |

眼下に長狭街道を望む。 |

スダジイの巨木がある東峰山頂。 |

西峰から尾根を歩くこと15分で、スダジイの巨木がある東峰山頂到着。

東峰は通称鴨川富士と呼ばれているが、地元では花房浅間様と呼ばれているそうだ。

ここからの眺望も抜群だ。

|

|

|

| 通称鴨川富士と呼ばれる東峰山頂(208.7m)。 花房浅間様とも呼ばれている。 |

眼下に鴨川市を望む。 |

五本松(167.6m) |

展望のある五本松を経て、花房登山口までは一気に下った。

|

|

|

| あっちこっちで見かけたマムシグサ ヒガンマムシグサという房総半島固有種 |

五本松からは花房登山口までは一気の下り。 |

鴨川富士全容 中央が西峰で右が東峰 |

コースタイム

打墨登山口7:10-浅間神社跡7:30-西峰7:40-東峰7:55-五本松8:05-花房登山口8:20-打墨登山口8:40

笹郷山(308m)~川又大塚山(298m) 2016年3月5日

久しぶりに千葉の山へ。

自宅を12:30過ぎに出発し、清和県民の森の駐車場には14:00前に到着した。

ロマンの森入口を過ぎ、トンネルを過ぎて橋を渡ったところが登山口で、朽ちた鉄製の階段を登る。

すぐに植林地が現れテープもなく迷いそうになったが、直登するとすぐにやせ尾根にぶつかった。

ここからは迷うこともなく、三郡山と高宕山を結ぶ郡界尾根を目指して進んだ。

|

|

|

| 植林地を抜け枝尾根を快調に進んで行く。 |

房総の山にはこんな巨木が多い。 |

14:50 お茶立て場付近の郡界尾根に到着。 |

郡界尾根分岐から三郡山方面に進むこと40分で、目的地の笹郷山に到着。

|

|

|

| 三郡山と高宕山を結ぶ郡界尾根 |

15:30 笹郷山(308m) |

石のテラス 真下を覗くのは怖い。 |

笹郷山から更に進むこと15分で、川又大塚山への分岐に到着。

アップダウンを繰り返しながら更に15分で川又大塚山へ到着。

|

|

|

| 高宕山と八良塚を望む |

笹郷山 |

16:00 川又大塚山(298m) |

後は一気に小糸川の河原まで下るだけ。

|

|

|

| トラロープにつかまりながら一気に下る。 |

16:15 無事小糸川に到着。 |

小糸川を渡り対岸を5分ほど登ると駐車場に出る。 |

豊英湖周辺ではちょうど河津桜が満開で見頃だった。

|

|

|

| 豊英の大滝 |

今が見頃の河津桜 |

山の斜面に咲く河津桜が見事だ。 |

コースタイム

県民の森の第1駐車場14:00-登山口14:15-お茶立て場郡界尾根14:50-笹郷山15:30-

川又大塚山16:00-小糸川16:15-県民の森の第1駐車場16:30

2時間30分

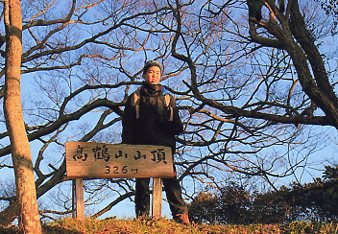

高鶴山(326m) 2016年1月17日

高鶴山は鴨川市の曽呂谷の奥にそびえ立つ、千葉では珍しい独立峰の山。

体調はあまりよくなかったが、首に熱さまシートを貼って出掛けることにした。

自宅を5:00前に出発。

館山道を鋸南富山ICで下り、県道89号(富山ー鴨川線)を経由して、橋本集落には7:00前に着いた。

登山口は東善寺の脇にあり、山頂までの道標は整備されていて迷う場所もない。

|

|

|

| 7:00 東善寺脇の登山道から水仙畑の中を進んでいく。 |

7:20 登り切ること20分で鳥居前の十字路に到着。 |

7:35 十字路から15分で山頂。 |

|

|

|

| 高鶴山山頂(326m) |

千葉県の最高峰愛宕山にある自衛隊基地 のレーダーが見える。 |

7:55 鳥居前十字路を真っすぐ進むと古峯ヶ原神社がある。 |

|

|

|

| 8:05 帰路は鳥居前十字路から洲貝川源流沿いに下る。 |

8:20 洲貝川にある畑の堰。 |

8:30 東善寺脇の駐車場に到着。 |

コースタイム

東善寺7:00-鳥居前十字路7:20-山頂7:35-古峯ヶ原神社7:55-畑の堰8:20-東善寺8:30

1時間30分

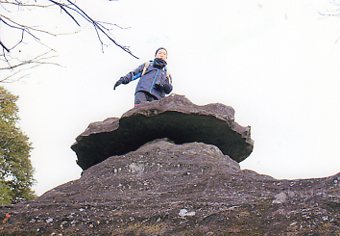

寂光山(246m) 2016年1月11日

寂光山は笠石で有名な山。

自宅を5:30に出発。

館山道を君津ICで下り、豊英湖手前のフルーツ村には7:00前に到着。

|

|

|

| 7:00 霜が降りた登山道を進む。 |

登山道沿いには冬に咲く桜がたくさん植えられていた。 |

一気に登り切ると岩場の多い尾根歩きが続く。 |

歩き始めて25分で笠石に到着。

岩の上に笠が乗っており、まさに奇岩といった不思議な石だ。

|

|

|

| 7:25 奇岩笠石に到着。 |

7:40 展望台からの眺めはすばらしい。 |

展望台から八良塚を望む。 |

笠石から15分ほどで展望台に到着。

展望台からの眺めはすばらしく、高宕山方面には以前登った八良塚を見ることができた。

|

|

|

| 岩場の馬の背。 |

林道に下りしばらく進むと寂光不動入口がある。 |

階段を登り切ったところが寂光不動。 |

山頂は寂光不動の真上にあるが、崖で直登はできない。

手前の階段脇から踏跡を頼りに進み、回り込みながら崖を登り切ると山頂に出る。

|

|

|

| 8:10 寂光不動に到着。 |

階段脇の踏跡を頼りに進み、崖を登り切ると山頂に出る。 |

8:15 寂光山山頂(246m) |

コースタイム

フルーツ村7:00-笠石7:25-展望台7:40-寂光不動8:10-寂光山山頂8:15-フルーツ村9:00

2時間