佐渡の滝Ⅱ

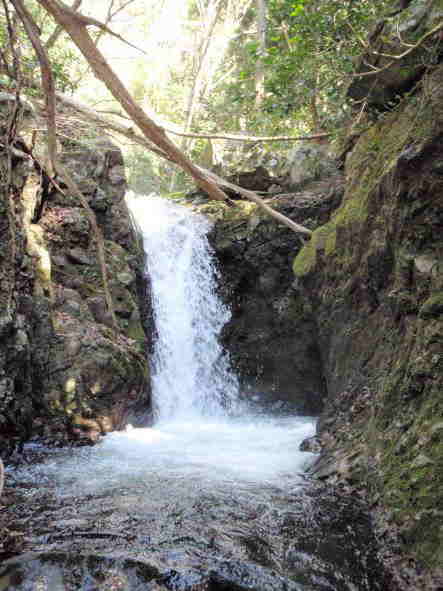

戸地川 白滝

戸地川の源流白滝の標高450m付近にある傾斜瀑で、落差は50mあるとも言われている。

標高320m付近にある魚止めの滝を右岸から大きく高巻き、やっとのことで辿り着くことが出来た。

2023.9.29

|

|

| 佐渡の滝一覧には落差50mの傾斜瀑とある | 下段だけでも10m程あり、上段も合わせれば30m以上はありそうだ |

|

|

| 見事な傾斜瀑 | 落ち口まで上っていけそうだ |

|

|

| iPhone | Android |

戸地川 鉄ヶ滝

鉄ヶ滝の上には取水口跡があるが、導水路はにじき沢の取水口から砥石沢の取水口を通り、さらに鉄ヶ滝の取水口

から白滝の取水口を通り戸地川第一発電所のヘッドタンクに水を送り込んでいた。

2023.9.29

|

|

| 落差は10m程 | 滝の上には取水口跡がある |

牛場の滝

関川の関の大滝の更に上流にある秘境の滝で、辿り着くにはそれなりの装備と覚悟がいる。

落差20m以上はありそうで、那智の滝を思い出すような見事な直瀑だ。

裏見の滝にもなっていたが、爆風が凄くとても近づく気にはなれなかった。

2023.6.18

|

|

| 落差は20m以上ありそうだ | 裏見の滝にもなっている |

|

|

|

|

関の大滝

関川の上流にある滝で落差は20mとある。

林道にある滝見台から見ると3段の段爆になっているのが分かる。

2023.6.18

|

|

| 落差20mの段瀑とある | 滝見台から |

|

|

|

|

黒姫川左俣 魚止めの滝

こういった形状の滝に出会ったのはこの滝が初めてだった。

まるで支流から流れ落ちる滝ように、真横から流れ落ちているから不思議でならない。

本来の川が何かの影響で、流れが変わったとしか思えないような不自然さだ。

房総の川廻しのように人為的に流れを変えたとも考えられるが、落ち口の上がどうなっている気になるところ。

地図を見る限り、川が直角に曲がっているようには見えない。

|

|

椿川 聖滝(しょうたき)

椿川上流の標高470m付近にある滝で、ドンデン山登山口との分岐から約1㎞程行った所にある。

落差13mとあったが、それ以上あるようにも見える。

2023.5.16

|

|

| 聖滝(しょうたき) | 落差13mとあるがそれ以上はありそうだ |

藤津川右俣の滝

藤津川は林道地獄谷線の下で二俣に分かれているが、左俣から遡行すると標高630m付近で右俣へと続く道がある。

これが白雲台から妙見山へと続く、真光寺からの妙見山道なのかもしれない。

帰りは右俣を下降して戻ったが、林道地獄谷線手前で現れたのがこの滝だった。

あとで確認したところ、「佐渡の四季+α」さんのブログ記事にあった、「林道地獄谷線にある名も知らぬ小瀑」

がこの滝であることが分かった。

2023.5.13

|

|

| 右岸を懸垂で下降した | 落差は10m近くあるだろうか |

二箇沢 三段の滝

二箇沢には釣りで何度か入っているが、出合いから150m程の所に厄介な滝F3がありそこで終わりにしていた。

三段の滝を見るにはこのF3を越えなければならないと思っていたが、このF3が三段の滝の一番下の滝とは驚き

だった。

高巻きの途中から上に下から二段目三段目が見えた時には、思わず力が抜けてしまった。

登山道からの角度で、F3が見えるはずはないと思い込んでいたのが間違いだったわけだ。

三段の滝の上流にも滝があり、更に上流にも未知の滝があるのかもしれない。

2023.5.12

|

|

| F2の奥に見えるのが下から一段目の滝、F3 | 一段目の滝 三つの滝の中では一番落差がある |

一段目の滝を左から巻き二段目の滝下に降りる。

|

|

| 下から二段目の滝、すぐ上に三段目が見える | 落差は5、6mくらいか |

二段目の滝も左から巻き三段目の滝に降りる。

|

|

| 下から三段目の滝 | 落差は4mくらい |

下から三段目の滝から更に150m程上流に進むと、新たな滝が姿を現す。

二箇沢は三段の滝だけではなかった。

|

|

| 4番目の滝、10mくらいはありそうだ | 右岸の涸れ沢から高巻けそうな感じだった |

釜川の釜

釜川は北小浦を流れる小さな川だが、河口から600m程進んだ所に、佐渡では珍しい釜が見られる。

大きな釜は全部で5つあり、小さな釜も含めると七ツ釜と呼べるような釜が連続する。

2023.3.17

2番目の釜の奥に3番目、4番目の釜が見える

3番目、4番目の釜

| 最初の釜 | 最後の釜 |

大久保川の滝

大久保川には国土地理院の地図で二つの滝マークがあり、前々から気にはなっていた。

一つは小倉川分岐から1㎞程上流で、ちょうど島見集落の手前辺りになる。

道路から見えてもよさそうな位置にあり、猿八方面へ出掛ける際に何度も通っていた道なのに、滝は見えなかった。

今回GPSで確認しながら滝を見つけようと空地に車を止め歩き始めると、すぐ前方に滝が見えてきた。

藪や木々が生い茂っていた頃は見えなかったが、この時期は隠すものがないから簡単に見つかるわけだ。

2023.3.16

大久保川の滝

2023.3.16

|

|

| 鹿ノ浦川左俣の滝 2023.3.22 | 京塚川の滝 2023.3.22 |

大野川の滝

小股林道と分岐する手前で、右岸から流れ出る小さな沢に滝が見えた。

沢の名前はマフタギ沢と書かれていて、落差は5m弱といったところ。

| マフタギ沢の滝 | 雪解けで水量が多いこの時期だけに見えられるような滝だ |

本流と小股沢にも小さいながら滝があった。

| 本流三連の滝 | 小股沢の滝 3m |

小倉峠の滝

小倉峠に向かう県道181号線の旧道から見えるという滝が気になっていたので、前日に車で通って見たら確かに

3つの滝が見えた。

滝があったのは小倉川本流ではなく、左岸から流れ込む道路沿いの沢だったが、木々が生い茂っている頃は見え

ないので気がつかなかったわけだ。

何れも5m以上はある滝だった。

2023.3.18

| 右沢1番目の滝 | 右沢2番目の滝 |

| 右沢3番目の滝 | 本流取水口下の滝 |

宮之河内川の滝

小倉川の支流、宮ノ河内川にも3m程の小さな滝がある。

F1は「魚泊の滝」と呼ばれているようだが、確かにかつてここは山女魚の好ポイントでよく釣れた。

2023.3.18

| F1、3m | F2、3m |

十郎滝

竹田川の帰り、ダム下流にある十郎滝に立ち寄った。

この時期は水量が多いので迫力がある。

2023.3.15

竹田川右俣の滝

竹田川ダムには3つの沢が流れ込んでいるが、国土地理院の地図に滝マークのある、右俣の滝を見てみることにした。

出合いの堰堤から700m程進んだ所で川は二分され、左沢を100m進むと地図にある滝が現れる。

10m近くはありそうな立派な滝だ。

| 国土地理院の地図に滝マークがある滝 | 落差は10m近くありそうだ |

地持院川 四条ヶ滝

昨年秋に、安養寺集落の案内板に地持院川の上流に滝の絵が描かれ、「四条の滝」と表記があるのを見つけた。

家に帰ってから調べてみると、別名賢光院滝とも呼ばれる滝で、古くから修業の場だったという。

栗ヶ沢登山口のある林道丸つぶり線の脇に「四条ヶ滝」の標柱があり、そこから斜面を地持院川へと下る。

降りた地点から200mほど上流に行ったところで、左から滝が姿を現すが、これが四条ヶ滝だ。

落差は5mあるかないかといったところだろうか。

2023.3.15

林道まるつぶり線にある標柱 2022.11.8

落差は5m程 2023.3.15

長江川の滝

長江川も梅津川同様、滝らしい滝の無い川だった。

唯一滝らしい滝があったのは標高500m付近まで進んだ所で、しかも落差は3m程の小さな滝だった。

その上流へも少し足を運んでみたが、魚影はなく滝も現れなかった。

この滝が魚止めの滝になっているのかもしれない。

| 長江川唯一の滝 2007.5.6 |

落差は3m程 この滝より上流ではアタリはなかった。 |

2021年、3m滝下流で右岸から出合う沢を詰めて金北山登山道まで抜けたが、登山道のすぐ下に5m程の滝があった。

この沢は登山道最後の水場になる祓川に通じているので、祓川と呼んでもいいのかもしれない。

長江川支流祓川の滝 2021.5.18

張骨沢 七つ滝

佐渡の渓流を本格的に調査し始めて、今年で丸4年が経過した。

毎年新規河川を中心に20河川以上を調査しているが、新たな課題は山積するものの、中々計画通りには進まない。

このままのペースで行くと、数年後には道半ばで力尽きてしまう感じだ。

長年通った新保川も課題の残る川で、張骨沢の七つ滝と二箇沢の三段の滝には未だ辿り着けていない。

張骨沢の七つ滝は攻略方法すら分からなくなってきた。

神子岩から見る張骨沢七つ滝 2004.5.1

神子岩から見た七つ滝と個々に調査した滝と照らし合わせて見た。

真ん中に見える滝が、上から調査した時に見えた上から3番目の滝のような気もするが、どうもうまく当てはまらない。

一番下の滝の左岸は急峻な崖になっているので、やはり高巻くのは難しそうだ。

標高700mラインを横からトラバースして真ん中の滝下に下りられるのかどうかだが。

| 上から1番目の滝 落差4~5m | 上から2番目の滝 落差5~6m | 上から3番目の滝の落ち口 15mくらいある大きな滝に見えたが |

| 上から3番目の滝の横(左岸側)にある滝 | 下から1番目の滝 落差は10m程 右岸を直登しようにも掴まる木の枝がない |

二箇沢 三段の滝

金北山登山道の沢口コースから見える滝で、何度も目にしているのに、未だ一度も挑戦したことがない。

二箇沢は出合いから150m程進んだ所に厄介な滝F3があって、突破することが出来なかったが、そもそも滝上に

岩魚がいるとも思えなかった。

そうは言っても気になる滝なので、一度は挑戦すべきと考えている昨今。

|

|

| 最下段の滝は桜に隠れて見えない 2007.5.4 |

この頃は三段あるのがよく分かった 2003.4.27 |

下流にあるF3を突破することが三段の滝へ近づく第一歩だが、見た感じ右も左も巻けそうにない。

登山道からの写真を見る限り、この滝さえクリアできればあとは難しくはなさそうにも思える。

左岸の尾根沿いに突破口がありそうな気もするがどうだろう。

| 二箇沢下流の滝 F2、F3 2019.5.21 |

F3 この滝をどう巻くかだが、右も左も巻けそうにない |

大久保川 夫婦滝

大久保川は小佐渡の経塚山を水源に、猿八から大久保を経て小倉川に合流する川で、長さは3,000mと国府川の支流

では12番目に長い。

大久保川の支流に夫婦滝なる滝があるようだが、行った人のブログには「滝は支流の更に支流にあり歩いて5分」

といった程度の情報しかなく、どのあたりにあるのか分からなかった。

二級河川の起点に夫婦滝とあるが、地図上の位置は本流の下流付近なのでブログの記事とは一致しない。

国土地理院の地図を何度も眺め、支流の支流で歩いて5分を手掛かりに、大体の見当をつけて行って見ることにした。

結果予想は見事的中し、小さな支流のすぐ先に滝はあった。

2022.11.6

| 滝の上で沢が二つに分かれているような気がする | 左岸の枝尾根を上って滝上に出られそうだ |

祓川右俣の滝

祓川の本流筋は右俣になり起点が嶽沢滝となっているが、これが嶽沢滝かどうかは定かではない。

滝の落差をどうやって計っているのかは分からないが、目測で5m以上7m未満といったところだろうか。

|

|

| ここから水路で田んぼに水を引いていた | 5m以上はありそうだが |

羽茂川 犬落の滝

羽茂川は長さ18,950mと佐渡では国府川に次ぐ2番目の長さを誇り、羽茂川、山田川、尾平川からなる二級河川。

犬落の滝はその羽茂川の支流、犬落沢にあり、落差は54mと大きな滝だ。

名前の由来は、羽茂城落城の際に千手観音を犬に咥えさせ逃がしたが、力尽きて滝から落ちてしまったからだとか。

別名「千手の滝」とか「白岩尾の滝」とも呼ばれているそうだ。

渇水期のため水がほとんど流れていなかったが、落差があるので、大雨でも降れば迫力のある滝になるのだろう。

2022.11.4

| 道路側から見た滝 |

正面から見た滝 |

西三川川 雌滝・雄滝

雌滝と雄滝国土地理院の地図にも載っている滝だ。

西三川川は西三川川と笹川川、角間川の3河川からなる川で、雌滝と雄滝は角間川の支流となる水ヶ沢にある。

雌滝は滝に繋がるような道はなく、出合いから川沿いに10分程歩かなければならなかった。

2022.11.4

| 雌滝 渇水期なので迫力がない |

落差は6mとある |

雄滝

雄滝は雌滝の上流にあり、地図では林道が近くまで繋がっているが、実際はだいぶ荒れていたので川まで歩いて

行き、沢沿いに藪漕ぎしながら進んだが、途中で左から滝へと繋がる道があることがわかった。

あと何年かすればその道も荒れてなくなってしまうのかもしれない。

滝までは川沿いに進んでも10分程だった。

滝ペディアでは落差23mとあり、佐渡百選の案内板には落差10mとあるが、落差にだいぶ開きがあるのが気になる。

他にも落差15mと書かれたものもあったが、見た感じ10m以上はありそうだった。

| 落差は10m以上ありそうだ | 下段の滝 |

梅津川の滝

水沢川や大山沢などの梅津川の支流には何度か足を運んでいるが、大きな滝には出会ったことがない。

唯一滝らしいのが見られたのは大山沢の上流で、しかも本流ではなく、ちょうど岨巒堂山から流れ出た沢が

大山沢に左岸から出合う枝沢の滝だった。

水沢川も大山沢も源流まで行けば滝があるのかもしれないが、そこまで優先順位は上がらない。

| 大山沢枝沢の滝 5m 2019.5.17 | 2021.5.11 |

| 水沢川の滝 3m 2019.5.16 |

大山沢の滝 3m 2019.5.17 |

戸地川 左俣魚止めの滝

戸地川の左俣は取水口跡の先にあるという白滝のことしか頭になかったが、こんな大滝があるとは思いもしなかった。

これが戸地ライフ「正徳3年10月(1713年)戸地村・戸中村山端裁許の図面」に載っていた魚止めの滝だろうか。

この滝の手前の淵を泳いで突破し、白滝まで辿り着いた人の記録を見ると、右岸を高巻いて越えている。

左岸の直登も試みたものの、危険なので途中で止めたとも。

2022.9.22

|

|

| 落差は20m以上はありそうだ | 直登は難しそうだ |

青竜川の滝

梅津川支流の青竜川を遡行した際に出会った滝。

出合いから300mで7m程の滝が現れ、その後も小さな滝が連続した。

標高400m地点で右岸の涸沢から金北山道に抜け、歌代登山口を経由して戻った。

2022.7.18

落差は7m~8m

| 3mの滝 | これも3m程 |

入川 白滝

白滝川にあるので、白滝と呼んで間違いないのだろう。

上部の見えてない部分が2段の滝になっているようなので、落差は20m程あるのかもしれない。

雪解け水の多い頃なら迫力があるはずだ。

2022.6.16

| 滝の中程を導水路跡が横切っている | よく見えないが上部は更に2段の滝になっているようだ |

入川 本流の滝

取水口跡にあるものが、自然の滝なのか人工物なのか上からでは分からなかったが、下から見ると自然にできた

滝であることが分かった。

落差は10m近くあるだろうか。

2022.6.16

| 滝の上にあるのが入川水力発電所の取水口跡 | 落差は10m程 |

入川 支流の滝

佐渡縦貫線沿いの支流にある滝。

ぱっと見は2段から3段の滝に見えるが、上部をよく見ると何段にも繋がっている段爆のようだ。

2022.6.16

| 佐渡縦貫線のすぐ脇を流れ落ちる滝 | かなり上まで続いている |

馬首川 右俣の滝

馬首川の二俣を越えて右俣を進むと、すぐに落差10m程の厄介な滝が姿を現す。

右岸を高巻いて下りたが、その先にも小さな滝が連続して現れた。

2022.6.13

| 3mの滝 | これも3m程 | 小さな滝が連続する |

戸地川 小俣沢の滝

前回は10mの滝と記憶し記録していたが、よく見ると落差は5m~6mといったところだった。

真横の岩壁を流れ落ちる滝をよく見てみると、優に15m以上はありそうで、大雨にでもなれば見事な滝に変貌する

に違いない。

2022.5.20

| 左の滝と比較すると正面の滝の大きさがよく分かる | 落差は5m~6mといったところか 手前に割としっかりした残置ロープがある |

| 黒光りした岩壁 | 大雨になれば見事な滝に変貌するに違いない |

| 魚止めの滝 落差3m |

黒姫川 右俣の滝

落差は3m程だが両岸が切立っていて巻けそうにない。

上部にもう一つの滝が見えるが、これも落差は3m程。

2022.5.18

黒姫川 左俣魚止めの滝

支流から流れ出た滝かと思って近寄ったが、その先に川はなく、直角に曲がった本流の滝だった。

落差は5m程だが、今まで佐渡でこういった形態の滝に出くわしたことがない。

2022.5.18

藤津川の滝

久しぶりに藤津川を遡行して白滝、黒滝を見て見ることにした。

堰堤を越えて最初に現れるのがF1で、落差は5mあるかないかだが形のいい滝だ。

すぐ上にF2が控えるが直登は危険なので、手前のガレ沢から大きく巻いて越える。

| F1 落差は5mあるかないか 左斜面を直登したことがあるが、危険なので下のガレ沢から大きく巻くのが安全 |

すぐ上にF2が見える |

F2へは高巻の途中から一旦滝下まで下りることになる。

5m程の滝でこちらも形のいい滝だ。

| F2 こちらの落差は5mはあるだろう |

F2へは高巻の途中から一旦滝下まで下りる |

F2を越えると白滝下流付近までは滝らしい滝はなく、標高400mを超えて等高線が詰まった辺りから再び滝が

連続する。

| F3 3m | F4 3m |

小さな滝が連続し、いよいよ核心部へと入って行く。

F5、8m程の滝は左岸を直登し、一旦F6、3mに下りた後再び左岸を直登して白滝に下りる。

| F5 7m~8mくらいか 左岸を直登 |

F6 3m 上部に白滝が見える |

| F7 白滝 落差は15m | 上部にも滝があり段瀑になっている |

白滝を越えるには右岸の急斜面を15m程直登しなければならないが、掴まる木の枝が少なく滑落のリスクがある。

今までに二度、木の枝に掴まりながら直登しているが、今回は万全を期してセルフビレイしながら慎重に登った。

小尾根から一旦植林地に入り再び川に下りると、目の前に黒滝が現れる。

黒滝も上部が段爆になっていて下からは見えないが、横から見ると落差は20m以上はありそうだ。

2022.5.16

| F8 黒滝 落差は20m | 上部が段瀑になっていて20m以上落差があるようにも見える |

歌見七滝

歌見川が上流で二俣に分かれた左側の沢を100m程進んだところに大滝がある。

これが歌見七滝だろうか。

落差は20m~30m程ありそうで、よく見ると七段ありそうな気もする。

2022.5.15

| これが歌見七滝だろうか | 七段になっているようにも見える |

観音沢の滝

歌見川の支流の観音沢にも小さな滝があった。

国土地理院の地図にも表記がある沢で、地形図を見る限り等高線が詰まっていて、上流にも滝がありそうだ。

張骨沢七つ滝

下から駄目なら上からと、張骨沢七つ滝の全貌を確認したくて再度挑戦した。

下から調査したのが2020年の11月で、この時は1番目の滝が越えられず、高巻きの途中から2番目の滝を遠目に

見たところで敗退。

片辺越えルートから張骨沢源流に下るルートを探したのが昨年の10月で、今回が3度目の挑戦になる。

先ずは初盛ダムに車を止め、金北山の沢口登山口からスタート。

途中から片辺越えルートに入り、標高800mの地点から張骨沢の源流へと下った。

沢を下ってしばらくすると3m~4mくらいの滝が現れ、その下にも4m~5m程の滝が続いた。

これが七つ滝の一部なのかどうか分からないが、更に下って行くと標高710mの地点で、こんどは15mはありそうな

大滝に出くわした。

覗き込むのも怖いほどの大滝だったが、右も左も下降できそうなところは見当たらない。

小尾根を挟んで左岸側に支流の大滝が見えたが、断崖絶壁で下降できるような場所はなく、写真を撮るのも怖かった。

以前調査した下から1番目の滝と、この滝の間にいくつの滝があるのか、全貌解明までの道のりは険しい。

2022.5.12

| 上から1番目の滝 落差は3m~4m程 | 2m程の滝が連続する |

| 上から2番目の滝 落差は4m~5m程 | 二俣右側(左岸)の滝 落差15m程、この上にも滝がありそうだった 断崖絶壁からの撮影で怖かった |

| 大滝の落ち口 落差15mはありそうだ 標高710m付近、この下で沢は二俣に分かれる |

大滝間歩

滝は沢根から真野湾に流れ出る荒町川の上流にあるが、案内板などはなく分かりづらい。

佐渡市世界遺産推進課に問合せしたところ、大滝間歩周辺は私有地が多いため、案内板の設置が難しいのだという。

2022.3.20

| 大滝間歩 |

滝の奥に坑道が続く |