2024.11.26更新

2024.11.26更新

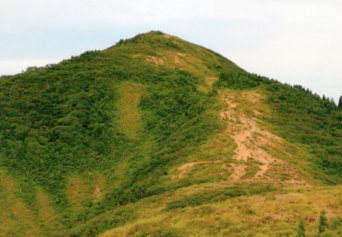

佐渡の山

佐渡はS字ような形の島で、南西から北東に走る大佐渡と小佐渡の山々が、中央の国仲平野を挟む形になっている。

北側が大佐渡山地で、中央にそびえる金北山は、佐渡の最高峰として島民から親しまれてきた。

ドンデン山から金北山への大佐度縦走コースが有名だが、旧金井町新保から登るコースもよく整備されている。

近年ブームの山野草は暖流と寒流の影響を受け、それぞれの南限・北限となっているため種類も豊富だ。

祓川左俣~女神山・男神山~飯出山 2021年10月28日

昨年祓川左俣のF2を越えられず完全燃焼で終われなかったので、再び上流から滝を調査し、そのまま祓川を詰めて

女神山林道に抜ける計画を立てた。

前日に準備運動を兼ねて東境山を登っていたので、鈍った体もだいぶほぐれ、準備万端で臨んだ。

小倉トンネル手前の七福神の広場に車を止め、まずは飯出山登山口から標高480mのピークにまで登る。

前回はここから二俣の右側の沢に下りたが、今回は高低差120mの枝尾根を下って滝上に出るショートカットを選択。

途中大きな岩に行く手を阻まれたものの、ガレ沢を慎重にトラバースし川に降りた。

ここで登山靴から渓流タビに履き替え、川を下りながら滝の調査を開始。

| 七福神の広場 談笑広場と言う名前があるようだ |

飯出山登山口 |

かつて棚田があった跡 |

| 標高480mのピーク | 左の枝尾根を藪漕ぎしながら進む | 大きな岩に行く手を阻まれた 岩の下は崖で進めない |

| 岩の上からの眺め | ガレ沢を慎重にトラバースする |

祓川左俣の源流に降りた |

小倉四十八滝と呼ばれる滝があるそうだが、祓川の滝も含まれるのだろうか。

どこまでを滝として捉えているのかにもよるが、祓川には大小含め滝と呼ぶに相応しい滝がたくさんある。

| 上から1番目の滝 落差は4m程 |

2番目の滝 上部の小さな滝を含めれば、3段5mの滝と言ったところ |

| 3番目の滝 落差は4m程 |

4番目の滝 これも上部の小さな滝を含めれば、3段5mの滝と言ったところ |

| 5番目の滝 落差は3m程しかないが形のいい滝だ |

6番目の滝 落差は3m程 |

前回は7番目の滝までしか行くことが出来なかったが、今回の調査でその下にも3つの滝があることが分かった。

8番目と9番目の滝は右岸を高巻いて下降したが、結構危ない場面もあり、帰りはスワミベルトと20mロープを取り

出し懸垂下降で突破した。

10番目の滝は落ち口からしか確認できなかったが、降りるには相当大きく高巻かなければならず、今回はここで

終了。

F1、F2と合わせれば左俣には12もの滝があることになるが、10番目の滝の下にもあと2つくらいあるような気もした。

すべてを調査するにはF2突破が絶対条件なので、難易度は高いが来春にでももう一度挑戦してみたい。

| 7番目の滝 下まで含めれば落差10mはあるかも |

8番目の滝 上部の小さな滝2つを含めれば、4段7mの滝と言える |

| 9番目の滝 正真正銘滝と呼べる滝で、落差は5m程 左岸に腐りかけた残置ロープがあった |

10番目の滝 落ち口から見たところ、落差は4m程だった |

祓川左俣~女神山林道

滝を調査した後、今度は女神山林道に向かって遡行を開始した。

二俣を過ぎ左から小さな沢が出合うと、本流筋の沢の水はかなり細くなってきた。

滝らしいものも2、3現れたが、水量がないと滝らしく見えない。

林道に近づくにつれ不法投棄された農機具や古タイヤなどが目立ち出したので、適当な斜面見つけて林道に上った。

| 祓川左俣を女神山林道に向かって遡行 | 二俣右側の沢 前回はピークからこの沢に下りた |

左から小さな沢が出合う |

| 川の水もだいぶ細くなってきた | 雨が降ればこれも立派な滝に見えるだろう | オーバーハングした滝 ここは左岸を巻いた |

| 左斜面の上に林道があるようだ |

林道から不法投棄された農機具や古タイヤ | 女神山林道に出た |

女神山(593.1m)~男神山(497.2m)~飯出山(525.4m)

再び渓流タビから登山靴に履き替え、林道を女神山へと向かった。

女神山の山頂にはNTTの無線中継所や電波塔があって面白みはないが、男神山とともに三助とお菊を祀る山

として昔から旧畑野町のシンボル的存在だった。

男神山へのルートは一旦痩せ尾根を下り再び上り返すことになるが、往復しても大した距離にはならない。

| NTTの無線中継所 | 電波塔 作業中だったので三角点までは行かなかった |

男神山へ続く登山道 標高445mピークまで高低差150mを下る |

| 星穴(明星井) 隕石が落下してできた穴だと言われる |

多田方面を望む |

女神山側から男神山を望む |

| 眼下に紅葉山公園を見る | 標高445mピーク(分岐点) |

男神山へと上り返す 高低差は50m程 |

女神山から男神山への往復はちょうど1時間くらいだった。

女神山から標高445mピーク(分岐点)まで150m下り、男神山まで50m上り返すことになるが、帰りの女神山への

上りはちょっとキツかった。

| 男神山山頂 | 男神山大権現 | 眼下に多田港を望む 弥彦山や角田山も見える |

| 男神山側から女神山を望む |

女神山への上り返しはちょっとキツい |

再び女神山まで戻った |

女神山から再び林道を分岐点まで戻り、飯出山方面へと進んだ。

飯出山へは登山道側からしか登ったことがないので表参道を通るのは初めてだったが、広くよく整備された林道に

は驚かされた。

後で幼なじみに聞いたところ、観光バスも通るんだと言っていたが、毎年豊作祈願の飯出山祭りが行われるくらい

だから、参拝に訪れる人も多いのかも知れない。

女神山からは林道を1.5㎞くらい歩くことになるが、林道歩きは単調で精神的に疲れるので好きになれない。

| 観音堂入口まで500mの看板 | 観音堂入口の看板を右へ進む 観音堂まで700m |

広く整備された林道が続く |

| 観音堂 トイレや休憩所もある |

観音堂のすぐ上が山頂 | 山頂にあるお堂 |

| 山頂の祠 小さな地蔵は梨の木地蔵と同じ身代わり地蔵なのだとか |

山頂から大佐渡方面を望む |

東境山や大地山など小佐渡の山も一望できる |

飯出山からは登山道を下り、1時間20分でスタート地点の談笑広場に戻った。

途中持参した水がなくなったので、黒く熟したナツハゼの実を食べながら下ったが、甘酸っぱい実がのどを潤して

くれて助かった。

コースタイム

談笑広場8:25-標高480mピーク9:20-祓川9:45-10番目の滝10:15-二俣11:00-女神山林道11:30-女神山12:00

-男神山12:25-女神山13:05-飯出山13:25-談笑広場14:45

合計6時間20分

東境山(600.5m) 2021年10月27日

東境山(とうきょうさん)は、大地山、飯出山とともに小倉川の水源の一つで、前々から気になっていた山だ。

昨年下見をしたが登山ルートらしきものは見当たらず、唯一「藪山ネット」の情報に、小佐渡林道から南斜面を

直登すると記載があるだけだった。

ところが最近もう一度検索してみたところ、昨年秋に登った人の記録にちゃんとした登山ルートがあることが分かった。

小倉トンネルから旧道を小倉峠に向かって進み、小倉峠から小佐渡林道を左に200m入った所に入り口がある。

入ってから登山道を探したが見当たらなかったので、取り敢えず手前の斜面を上って行くとすぐに登山道に合流した。

(帰りに確認したところ、登山道の入口はコンクリートの溝沿いに20m程進んだ右手にあった)

ちゃんとした登山道にピンクのマーキングテープもあり意外だったが、これなら道に迷うこともなさそうだ。

標高462.2mのピークを過ぎると尾根道に変わり、最後は高低差100mを一気に登り山頂に到着。

地図上では山頂に神社マークがあるが、実際それらしき建物は見当たらなかった。

小佐渡林道から見た東境山(東斜面側)

女神山から見た東境山(南西斜面側)

| 小佐渡林道を200m程入った所に入口がある | 取り敢えず右の斜面を上り登山道を探した | すぐにちゃんとした登山道が現れた |

| 標高462.2mのピークを過ぎると尾根道に変わる | 目の前に東境山が現れた |

最後は高低差100mを一気に登る |

| コナラやモミジの木が目立つ |

山頂付近の紅葉 |

東境山山頂(600.5m) 残念ながら眺望は全く効かない |

コースタイム

小佐渡林道登山口12:25-標高462.2mのピーク12:35-東境山山頂13:15-小佐渡林道登山口13:55

合計1時間30分

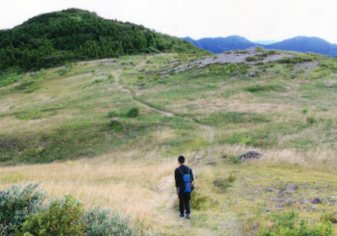

金北山片辺越え 2021年9月13日

前々から気になっていた金北山の片辺越えルート。

新保川上流の張骨沢と又次郎川内沢に挟まれた開けた場所から、二の岳(1,053m)と北ヶ嶽(1,064m)の

間に抜ける道のようだが、参考になるような記録もなく定かではない。

今回は新保川の源流を遡行して、開けた場所からマーキングテープを辿って防衛省管理道路に抜け、金北山

山頂から神子岩を経由して兵庫の登山口まで戻る計画。

開けた場所の標高が600mで、二の岳と北ヶ嶽の間のピークが950mなので、高低差は350mしかない。

マーキングテープだけが頼りの計画だったが、等高線は沢口コースよりは詰まっていなかったので、テープさえ

見失わなければ問題ないものと思っていた。

梵字の清水に車を止め、まずは新保川源流を竿を出しながら遡行した。

いつもなら直ぐにアタリがあってよく釣れるのに、今回は全く反応がなく岩魚は顔を出してくれない。

過去に何度も入渓している川だが、こんなに釣れなかったのは今回が初めてだ。

入渓者が多く場荒れしてしまったのか、それとも何か特別な原因があったのか、不思議でならない。

張骨沢の不動滝で納竿とし、又次郎川内沢から片辺越えの道へと進んだ。

又次郎川内沢から開けた場所に出た所で、渓流タビから登山靴に履き替えた。

標高700m付近から本格的な登りとなったが、登山道は割と明瞭で、ピンクのマーキングテープを見失わないよう

慎重に進んだ。

家を出る直前までペットボトルを用意していたのに忘れてしまい不安だったが、途中に沢が何ヶ所もあり助かった。

最近いつも何かを忘れてしまうが、水を忘れてしまったのはいただけない。

| 又次郎川内沢から藪漕ぎで、ミズナラの大木がある開けた場所を目指す | 開けた場所で渓流タビから登山靴に履き替える |

標高700m付近、ここから登りが始まる |

| 倒木が道を塞ぐ | 急斜面にはロープが張られていた | ミズナラだろうか |

| 小さな沢を渡る | ブナの大木 |

再び沢を渡る |

標高900m付近の太いロープがある所まで順調に進んだが、上り切った所でテープを見失ってしまった。

右左と行ったり来たりしながらテープを探し、標高950m付近まで来たが、どうしてもテープを見つけることが出来ない。

GPSを確認すると北ヶ嶽に向かって真っすぐ北に進んでいたので、進路を左(西)に取り直すと、今度は張骨沢の

源流に降りてしまった。

張骨沢の源流を詰めれば北ヶ嶽直下に出るようだが、かなりキツそうだったので一旦沢を下り、緩やかな所を見つ

けることにした。

距離にして100m程下った標高900mの地点で再びテープを発見。

どうやら太いロープを上り切った所を左(西)に進めばよかったようだ。

沢の左斜面を上ると目の前に広大なブナ林が姿を現したが、これが北岳のブナ林のようだ。

ここで再びマーキングテープを見失ってしまい、辺り一面探したがとうとう見つけることが出来なかった。

GPSで確認すると、防衛省管理道路までは距離にして300m、高低差は100m程度だったので、子供と二手に

分かれて突破することにした。

ブナ林を過ぎたあたりからは猛烈な笹薮に変わり、体が挟まって思うように進めない。

お互い声を掛けながら位置を確認し、30分掛けてやっとのことで北ヶ嶽下の防衛省管理道路に出ることが出来た。

二の岳と北ヶ嶽の間のピ-クとは違った場所に出てしまったが、正規のルートがどこだったのかは分からない。

帰りは衛省管理道路を金北山山頂まで行き、神子岩から沢口コースを下り兵庫登山口に戻った。

藪漕ぎで喉がカラカラになってしまったが、水場のある追分清水まで我慢して耐えた。

コースタイムは8時間、標高差はそれほどなかったが、道迷いと最後の藪漕ぎで、ヘトヘトの片辺越え調査だった。

後日、佐渡トレッキング協議会の事務局を訪ねて聞いてみたが、トレッキング協議会では管理していないので、

詳しいことは分からないとのことだった。

| 急斜面に張られた太いロープ この先でマーキングテープを見失った |

二の岳 | 標高950m付近、テープを見失ったため一旦張骨沢の源流を下ることにした |

| 張骨沢の源流、標高900m付近 ここでマーキングテープを見つける |

北岳のブナ林 ここで再びマーキングテープを見失う |

北ヶ嶽下の防衛省管理道路に出た GPSの標高は1,030mを表示 |

| レーダー群のある二の岳と天狗嶽(小天狗) |

金北山山頂から国仲平野を望む | 兵庫登山口に到着 |

コースタイム

梵字の清水6:35-張骨沢不動滝8:55-又次郎川内沢片辺越え入口9:20-標高700m付近9:35-標高850m付近10:00

-標高900m付近太いロープ10:40-北岳ブナ林11:25-防衛省管理道路12:10-金北山山頂12:40~13:00

-神子岩13:30-追分14:00-兵庫登山口14:25-梵字の清水14:35

8時間

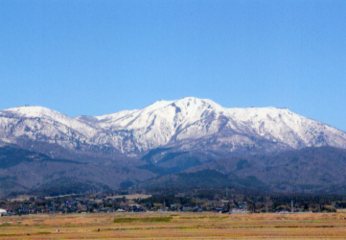

金北山

佐渡に滞在している間は毎日見ている金北山。

中でも一番好きなのが、まだ雪を被った3月のものだ。

いつも見ている姿は実家のある国仲からだが、両津方面から見る姿も雄大で趣がある。

大佐渡スカイラインが4月16日から開通したが、道路沿いや山の斜面をピンクに彩るカタクリのはこれからが見頃。

国仲から見る金北山 2021.3.24

両津湾から見る金北山 2021.3.31

気になるお花畑

大地山を登ったとき目にした、「お花畑」の看板が気になり行って見たが、それらしきものは無かった。

いつ、何の花が咲くのだろうか。気になってしょうがない。

崩落した林道小佐渡線の復旧工事は、来年の3月までとなっていた。

子供が「藪山ネット」というマニアックなサイトを見つけてくれた。

佐渡だけでも53の山が載っていて、大地山の隣の東境山は「小佐渡林道を入って南斜面から往復」となっている。

2021.3.26

| 林道小佐渡線 復旧工事は来年の3月まで掛かるようだ |

お花畑の看板 |

いつ、何の花が咲くのか気になる |

| 東境山(600.5m) 藪山ネットによると、左側の斜面を直登するようだ |

小倉ダム(朱鷺湖) |

西ヶ平の千枚田 |

山や沢でたくさんのキノコを目にしたが、食用なのか毒キノコなのか、素人には判別できない。

唯一分かるのはナメコくらい。

長老みたいな人と同行して直接教えてもらうのが一番だが、身近にそういう人はいなくなってきた。

ナメコ(祓川)

| クリタケだろうか(岨巒堂山) |

ニガクリタケ(毒)の可能性もあり素人には判別できない |

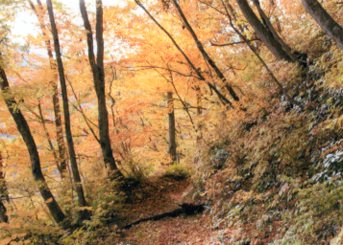

岨巒堂山(751.1m) 2020年11月11日

ずっと天気が悪かったので後回しになっていたが、今朝は久しぶりの晴天で、大佐渡の山にも雲は懸かってなかった。

先月に金北山縦走路から見えたご飯を盛ったような山が岨巒堂山(しょらんどうさん)で、地図には載っていない

もののちゃんとした登山ルートがあることが分かった。

10月に佐渡トレッキング協議会の人も登っているようなので、きっとマーキングテープもあるに違いない。

北側の斜面は秩父の武甲山のように、採石で無残な姿になっているが、山頂は360度のパノラマが期待できそうだ。

登山口は梅津川の支流水沢川の発電所手前にあり、山頂までの標高差は600mとそんなに楽な山ではなさそうだ。

発電所を過ぎると登山道は支流の大山川沿いに進み、一旦左岸から右岸に渡り、再び右岸から左岸に渡った所から

本格的な登りが始まる。

登山記録などを見ると右岸と左岸を間違えている人がいるが、川は下流に向って右左で、海は水源に向かって右左だ。

| 登山口、標高は167m | 林道を進む | 東北電力水沢発電所 |

| 大山川を左岸から右岸に渡る | 大山川沿いに進む |

再び右岸から左岸に渡るが、靴を濡らさないで渡るのは難しい |

川から離れ登山道を登っていくと、目の前にはちょうど見頃を迎えた紅葉が現れ、足取りも軽快になってくる。

登山道はよく整備されており、急な斜面にはトラロープが張られていた。

小さな沢を何ヶ所か越えると徐々に高度を上げていく。

標高650m付近で二俣に分かれた分岐に到着。

岨巒堂山へは右の道を進むが、直進すればイモリ平を経て金北山の縦走路に繋がるようだ。

| 紅葉が美しい | マーキングテープがあり迷うようなことはない | よく整備された道を進む |

| 急斜面にはトラロープが張ってある | 小さな沢を何度か渡る | 左手に沢の音を聞きながら高度を上げていく |

| 池がある湿地帯(標高580m付近) | 分岐、右に進む。(標高650m付近) 真っすぐ進めば縦走路に出られるようだ |

山頂が見えてきた |

山頂直下に来ると急に雲行きが怪しくなり、みぞれからやがて吹雪に変わった。

強烈な横風で寒くて耐えられなくなったが、灌木だらけの急斜面なので身を隠すところがない。

背の低い杉の木を見つけてもぐりこんだが、吹雪は一向に収まる気配はない。

気象レーダーで状況を確認するも、暫く回復する見込みはなさそうだった。

吹雪が収まった瞬間を見計らって写真を撮ったが、残念ながら360度のパノラマを堪能することは叶わなかった。

こんな天気になるとは予想もできなかったが、やはり山の天気は難しい。

| 山頂直下の急登 急に吹雪いてきたが、灌木で身を隠す所がない |

吹雪になってしまった。 | 吹雪で眺望が利かない 晴れていれば360度のパノラマが楽しめる |

| 吹雪が止む瞬間を待って写真を撮ったが、また吹雪いてきたので早々に退散 | イモリ平、金北山縦走路方面を望む |

雪化粧した金北山 |

コースタイム

登山口9:00-分岐10:15-山頂10:30~10:45-登山口12:00

3時間

岨巒堂山山頂

林道石名-和木線 2020年11月10日

大佐渡の山は9日に降雪があり、スカイラインもドンデン線も通行止めとなってしまった。

岨巒堂山も張骨沢七つ滝も後回しにせざるを得ない。

計画の優先順位がだいぶ狂ってきたが、先にまだ行ったことのない和木川の法力和光滝に行って見ることにした。

6月に和木川を下から遡行して、法力和光滝まで辿り着く計画を立てたが、途中15mの滝に行く手を阻まれ失敗した。

林道から滝に続く道があるということは知っていたが、場所がどこなのかはっきりしない。

行った人のブログを見ると、標高700mあたりに入り口があるとなっていた。

標高750mを過ぎたあたりにピンクのマーキングテープがあったので入って見たが、途中で分からなくなってしまった。

標高650m付近から何度も行ったり来たりしながら入口を探したが、とうとう分からずに断念。

佐渡トレッキング協議会の人が行っているようなので、来春あたりに聞きに行こうと思っている。

金剛山

金北山

| 標高250m付近から | 林道沿いの紅葉 |

自然な感じの紅葉が好きだ |

| 路面は凍結していないので、ノーマルタイヤでも大丈夫だった |

標高750m付近にあったマーキングテープ 道があり入って見たが途中で不明瞭になった |

標高830m、天然杉への入口 |

林道石名-和木線に出向いたのには、もう一つ目的があった。

9月に左俣を遡行した際、最後に見た土管が林道の真下を通っているものだったのかを確認したかったからだ。

| 土管の中から見えた堰堤だ |

左俣で見た土管と一致した |

林道沿いあった巨木 トチノキだろうか |

大地山(645.8m) 2020年11月9日

朝から雨、風と荒れた天気になった。

大佐渡スカイラインもドンデン線も降雪で、午後から通行止めになったという。

買い物にでも出かけようかと外に出たら、また小佐渡の方だけが晴れている。

すぐに支度をして大地山に向かった。

崩落した林道小佐渡線の手前に車を止め、下見時の登山口じゃなく、道路沿いの左斜面を登って行くことにした。

登り切ったら稜線だと思っていたが、実際は登った後に一旦下りまた登りと、事前の地図の読み込みが浅かった。

地図を見て地形をイメージする勉強にはなったが、素直に登山口から登れば良かった。

エゾユズリハの木が群生していて、枝を掻き分けながら進むのも大変だった。

(エゾユズリハはユズリハの亜種で、主に北海道や日本海側の多雪地帯に自生する)

ユズリハは春に若葉が出た後、前年の葉が譲るように落葉することから、親が子に譲る、家が代々続くような

めでたい木とされている。

稜線に出るとピンクのマーキングテープがあり、迷うことなく山頂に到達。

| 道路沿いに左側の斜面を登って行った | エゾユズリハの木が多く、掻き分けながら進む | 一旦下ってまた登り返す 事前の地図の読み込みが浅かった |

| 稜線に出た |

ピンクのマーキングテープがあり迷うことはない | 小佐渡の最高峰大地山山頂(645.8m) 残念ながら眺望はきかない |

帰りは素直に林道小佐渡線に向かって下っていったが、途中に「お花畑・池」の看板があったので池にも立ち寄った。

池というのは宮の河内川の上流にある堤のことだが、お花畑が何の花を指すのかは分からない。

| 帰りは林道小佐渡線に向かって下った | 池・お花畑の看板がある分岐 | 裏にはカケヤチと書かれているが? |

| 池への道 右の斜面がお花畑か? |

池が現れた |

この池は宮の河内川の上流にある堤のこと |

| 分岐まで戻り斜面を下る | 林道小佐渡線の脇の登山口に出た |

うっすらと角田山や弥彦山が見える |

コースタイム

林道宮の河内線終点12:25-稜線12:40-大地山山頂12:55-分岐13:05-池13:15-分岐13:25

-林道小佐渡線登山口13:30-林道宮の河内線終点13:35

1時間10分

小佐渡の山 2020年11月7日

6日の夕方に佐渡に渡り、翌日は岨巒堂山に登ろうと計画していたが、天候が思わしくない。

周りを見渡すと唯一小佐渡方面だけが晴れていたので、下見を兼ねて大地山に行って見ることにした。

大地山は小倉川の支流宮の河内川の水源で、小佐渡の最高峰だが、地図に登山道の表記はなく認知度は低い。

ネット検索したら2人だけだが登山記録があり、何れも道のない斜面を直登したようだが、登ることはできるようだ。

小倉トンネルを過ぎ、女神山トンネルの手前から旧道に入ったが、直ぐに通行止めの表示。

小倉峠の手前が工事中のようなので、一旦女神山トンネルを抜けて反対側の道から林道小佐渡線に入った。

坪山牧場を過ぎて林道宮の河内線の終点に差し掛かったところ、林道小佐渡線も崩落でまさかの通行止め。

7月の大雨であっちこっちの道路がやられてしまったのだろう。

| 女神山トンネルの手前から旧道に入ったが、すぐに通行止め | 女神山トンネルを抜けた反対側の旧道にも通行止めの看板が |

小倉峠まで進み、右の林道小佐渡線に入る |

| 東境山(トウキョウサン、600.6m) | 左の道が林道宮の河内線 |

谷底まで崩落しているので、復旧には時間が掛かりそうだ |

車を止めて林道宮の河内線を400m程下って見たが、登山道らしきものは見当たらない。

登った人の記録によれば小さな沢沿いを直登し稜線に出るようだが、できれば直登は避けたいところ。

林道小佐渡線まで戻り岩首方面に400mほど進むと、左側の木に赤いペンキの目印がある登山口らしきものを発見。

地図で確認すると、ここを登れば山頂に続く稜線に出られることが分かった。

| 林道宮の河内線を下る | 300m程下ると大地山(645.8m)が見えてきた |

登山道らきしものが林道小佐渡線側にあった 木に赤いペンキの目印がある |

| 多田方面を望む | 小倉峠まで戻り紅葉山公園を目指した |

男神山 |

紅葉山公園~男神山(497.2m)

紅葉(もみじ)山公園は佐渡で最も有名な紅葉スポットだが、訪れるのは今回が初めてだった。

会社勤めの頃は秋に帰ることがなかったからだが、定年後は行く機会はあったものの、周りの人が綺麗だ綺麗だと

言えば言うほど足は遠のいていった。

紅葉の楽しみ方は人それぞれだが、人の手が入った公園という言葉に引っ掛かっていたのかもしれない。

車を止めて遊歩道を歩いていると、「男神山25分」の表示が目に入って来た。

男神山に登るのも初めてだったが、男神山と女神山は佐渡では有名な山で、佐渡の稲作の開祖である土佐の三助と

能登のお菊を祀っていると言う。

佐渡に流された二人がやがて夫婦になり稲作を始める、いわば佐渡の稲作におけるアダムとイブのような存在だ。

水も用意せず手ぶらだったが、25分なら散歩程度だろうと甘く見たのが間違いで、鈍った体には結構きつかった。

| 擬木の階段を登っていくが、鈍った体には堪える |

分岐に到着 | |

| 分岐から右の鞍部を進む | 振り返ると後ろには女神山が見えた |

土佐の三助を祀る祠 山頂はこの奥にあるようだ 高知の土佐ではなく青森の十三だと言われる |

| 男神山大権現 |

眼下に見える多田漁港 |

男神山大権現からの眺望 |

男神山から戻ったあと、公園内を一通り散策。

佐渡一の紅葉名所と言われるだけあって、流石に手入れが行き届いている。

幸福の鐘なるものがあり、横には三助とお菊による男神山と女神山の謂れが書かれていた。

奥に見えるのが男神山

女神山と男神山の謂れ

| 男神山から遊歩道沿いに下って行く | ちょうど見頃という感じだ |

鏡池の紅葉 |

| 女神山 | 幸福の鐘 | 東境山 |

コースタイム

駐車場11:35-展望台11:40-分岐11:55-男神山大権現12:00-紅葉山公園広場12:20-駐車場12:25

50分

金北山縦走 Ⅱ 2020年10月11日

秋晴れで風もない絶好の登山日和。

下見が10月6日だったので、中4日で筋肉痛も治まり体調は万全だった。

朝7時に同級生のIを迎えに行ったら、一緒に行く予定だったEは行かないと言う。

昨年の金北山が相当きつかったようで、今回Iが登った結果を見てから考えたいようなことを言っていたらしい。

何かあっても責任が持てないし、嫌だと言う人を無理に誘ってもしょうがない。

7時50分に登山口を出発し、マトネまで登り切ると、先行していた2人の登山者に追い着いた。

一人は地元の人で、もう一人は東京からやって来た人だった。

東京から来た人はタクシーで登山口まで来て、白雲台まで縦走した後、再びタクシーが迎えに来てくれるのだと言う。

自衛隊道路の通行許可は、佐渡トレッキング協議会から自衛隊に届けてくれるそうだ。

| 登山口を出発 |

アオネバ十字路 |

マトネ 気温が高く風もないので半袖でも暑い |

| 燭台禿からの眺め 粟島や新発田方面の海岸線まで見える |

石花分岐 |

マトネ方面を振り返る 帰りはここを登らなければならない |

マトネで二人を追い越して先頭に立ったのはいいが、クモの巣だらけで、露払いならぬクモの巣払いになってしまった。

「クモが巣を張ると晴れる」は、観天望気にあったような気がするが。

この日は無風で気温が高く、半袖1枚でもすぐに汗だくになってしまう。

普段は水をほとんど飲まないが、この日に限っては水の消費ペースが早かった。

| 小股沢のコル | ツンブリ平 | ブイガ沢のコル |

| 真砂の峰 |

中央に見える山が岨巒堂山(751m) 11月に登って見る予定 |

天狗の休場 |

両津方面の眼下にお椀を伏せたような山が見えるが、これが岨巒堂山(しょらんどうやま)だ。

梅津川の支流から登るようだが、11月あたりに一度登って見たいと思っている。

天狗の休場まで2時間25分とまずまずのペ-スだったが、暑さのせいか下見時より足取りが重い。

中4日と休養十分のはずだったのに...。

| 役の行者 | 鏡池 | あやめ池 |

| 粟島から山形の山まで見ることができた |

新潟の山もはっきり見える |

国仲平野の真ん中あたりに実家がある |

金北山山頂までは休憩を含み3時間40分で到着。

国仲平野から新潟の山までが一望できたが、帰りの燭台禿からは粟島や遠く飯豊の山までを見ることができた。

山頂で30分休憩し、復路は3時間15分だった。

| 金北山山頂 |

行きはよいよい帰りは辛い 帰りのアップダウンが堪える |

往復16㎞やはり長かった |

コースタイム

縦走路登山口7:50-アオネバ十字路8:00-マトネ8:40-石花分岐8:55-小股沢のコル9:05-ツンブリ平9:20-

ブイガ沢のコル9:25-真砂の峰9:40-イモリ平9:50-天狗の休場10:15-役の行者11:00-鏡池11:05-

あやめ池11:10-金北山山頂11:30~12:00-あやめ池12:15-天狗の休場12:50-イモリ平13:15-

真砂の峰13:35-ブイガ沢のコル13:45-ツンブリ平13:50-小股沢のコル14:05-石花分岐14:15-マトネ14:35-

アオネバ十字路15:05-縦走路登山口15:15

往路3時間40分、復路3時間15分、山頂休憩30分、計7時間25分

金北山縦走 I 2020年10月6日

JAに勤務する幼馴染で同級生の2人を誘って金北山に登ったのが、ちょうど一年前のこと。

今度はドンデン山から縦走に挑戦しようと約束していたが、念のため本番前に一度下見をしておくことにした。

登山口の標高が830mで金北山の山頂が1,172mだから、標高差だけを見ると342mしかない。

往復16㎞と距離は長いものの、尾根歩きだから簡単だろうと甘く見ていたのが間違いだった。

自宅を6時半前に出て、ドンデン山側の登山口には7時に到着したが、天候は曇天で風も強くあまりよくはなかった。

登山口を出発すると道はどんどん下って行き、10分でアオネバ登山口からの合流点に到着した。

アオネバ十字路の標高が760mだから、70mも下ったことになる。

ここからは一気の登りで、久しぶりの山登りで鈍った体には堪えたが、30分で最初のピークであるマトネに到着。

視界が開け、金北山への縦走路が目の前に現れた。

ツンブリ平

真砂の芝生

真砂の峰

| 金北山縦走路登山口(標高830m) バイクでやって来た登山客が準備をしていた |

登山口から道はどんどん下って行く |

アオネバ十字路(標高760m) |

| アオネバ十字路からは標高差177mを一気に登る | 最初のピ-ク標高937mのマトネ到着。 |

マトネから続く縦走路 |

マトネからは再び下りになり、10分で石花登山口との分岐に差し掛かった。

また87mも下ったことになる。

次のピーク(935m)まで再び登りに転じ、その先もずっとアップダウンの繰り返しとなった。

縦走路は遮るものがなく、石花川の谷底から吹き上げてくる強風で、体ごと持っていかれそうになる。

帽子を手で押さえながら急いで吹き上げを越えて行った。

| 燭台禿からの展望 |

再び下りになる。 | 石花分岐 |

| 再び登りになり、その後もアップダウンの繰り返し 吹き上げの風が凄まじい |

小股沢のコル 小股沢は石花川の右岸にある最初の沢 |

北側斜面は強風の影響で草木が生えない |

小股沢のコルを過ぎるとブイガ沢のコル、イモリのコル、イラツボ沢のコルと、次々にコルの標識が現れる。

コルはピークとピークの間にある低い所のことだが、コルが続くのはアップダウンが多い証だ。

| 金北山はまだまだ遠い |

ツンブリ平 |

ツンブリ平から金北山を望む |

| ブイガ沢のコル ブイガ沢は石花川の右岸にある2番目の沢。 |

外海府側だけが禿げているのが特徴 | 真砂の芝生 |

天狗の休場までに何度のアップダウンを繰り返しただろうか。

山登りをしていて一番苦手なのが、このアップダウンの繰り返し。

登るなら登る、下るなら下るのほうが肉体的にも精神的にも楽な気がしてならない。

| 真砂の峰 |

このアップダウンは帰りがきつかった |

イモリ平 |

| 天狗の休場 | 天狗の休場から加茂湖と両津湾を望む | 来た道を振り返る |

天狗の休場から20分で夏ルートと残雪期ルートの分岐点が現れたが、夏ルートを進み帰りを残雪期ルートにした。

役の行者、鏡池、あやめ池と進み、休憩なしのノンストップ3時間で山頂に到着。

山頂で10分休憩し再び来た道を戻ったが、アップダウンに苦しめられ思うように足が進まない。

花の写真を撮りながら帰ったせいもあるが、帰りのコースタイムもみっちり3時間掛かった。

| 分岐 夏ルートは左で残雪期は右ルートを進む |

役の行者 |

鏡池 |

| あやめ池 | 神子岩からの登山道分岐 | 金北山山頂 |

コースタイム

縦走路登山口7:00-アオネバ十字路7:10-マトネ7:40-石花分岐7:50-小股沢のコル8:00-ツンブリ平8:20-

ブイガ沢のコル8:25-真砂の峰8:30-イモリ平8:35-天狗の休場9:05-役の行者9:35-鏡池9:40-

あやめ池9:45-金北山山頂10:00~10:10-あやめ池10:25-天狗の休場10:55-イモリ平11:25-

真砂の峰11:40-ブイガ沢のコル11:50-ツンブリ平11:55-小股沢のコル12:05-石花分岐12:15-

マトネ12:30-アオネバ十字路13:00-縦走路登山口13:10

往路3時間、復路3時間、山頂休憩10分、計6時間10分

金剛山(962.2m) 2020年2月29日

子供は来年受験を控えているので夏は帰省出来ないからと、今回一緒に佐渡へ渡ることになった。

28日の最終便で佐渡に渡り、29日は金剛山に登り、1日、2日と川に入り、子供だけ2日の夕方に千葉に戻る計画。

例年に比べ暖冬とのことだが、金北山を見る限り雪は結構残っている。

金剛山は金北山より200m程低いので何とかなると思っていたが、考えが甘かった。

山頂直下付近の雪は思いのほか多く、トレースのない雪の斜面に悪戦苦闘すること1時間あまり。

ついに断念せざるを得なかった。

こんなに辛い山登りは、今までで初めての経験だった。

両津湾から見る金剛山

| 白瀬登山口(標高90m) |

まだ雪は少ない |

トビガ沢手前付近から雪が多くなってきた |

| トビガ沢を渡り、雪が積もった急斜面を慎重に登る | 三左衛門横道 |

トレースはなく、目印のテープを頼りに進む |

| 雪で思うように進めない |

標高750mのピーク、組上に到着 ここまで2時間40分も掛かった 後ろに見えるのが金剛山 |

標高850m付近、雪が多くてこれ以上進めない 山頂まであと僅かだが、ここで断念 |

コースタイム

白瀬登山口8:30-トビガ沢9:25-三左衛門横道9:50-組上11:10-標高850m付近12:40-白瀬登山口14:30

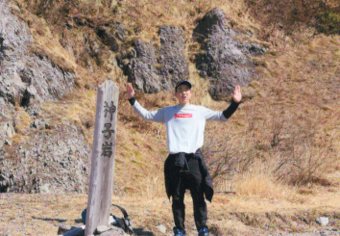

金剛山(962.2m)~雪畑山(1002.9m) 2019年11月17日

金剛山の下見結果を同級生2人に話したら、白瀬登山口からではなく和木登山口からにしたいと言い出した。

金北山より少しキツイ程度と言ったのがいけなかったようだ。

和木登山口は石名の天然杉の入口にあり、標高は838mもあるので金剛山との標高差は124mしかない。

山高ければ谷深し、志は高く持とうと説得してはみたが、自分も同じコースを2度登るよりはいいかと2人の意見に

従った。

金北山に初冠雪があった翌日、佐渡観光協会に問合せしたところ、林道は閉鎖されてはいないが積雪があるとの

回答。

当日、行ってみてだめなら飯出山にしようと出掛けたが、林道に積雪はなく天然杉の入口までたどり着くことが出来た。

天然杉の入口から縦走路を一旦998mのピーク(和木山)まで上り、金剛山への分岐まで下った後、再び上りとなる。

山頂直下の急登は積雪で滑りやすく、つま先キックで上った。

蟻塚が多く見られ、アリ注意の看板もあったが、さすがにこの時期は襲ってこない。

| 和木登山口 |

所々雪が積もっていて滑りやすい |

金剛山とドンデン山方面との分岐点 |

| 山頂直下 冬型の気圧配置のため風が冷たい |

金剛山山頂(962.2m) 2人は幼馴染で、小・中学校の同級生 |

山頂は猛烈な風で飛ばされそうだった 帽子を取って下山する |

金剛山から再びドンデン山方面の縦走路に戻り、雪畑山へは60分程で着いた。

白瀬から登るよりは遥かに楽で、壇特山も含めれば一気に3座制覇できるコースだが、達成感の低さは否めない。

余力があれば壇特山もと考えていたが、壇特山への道に進入禁止の鎖が掛かっていたので、諦めて引き返した。

過去に軽装で入った人の滑落死亡事故があり、進入禁止としたようだが、自己責任で入るならいいのだと後から知った。

| 雪畑山への分岐 | 雪畑山山頂(1002.9m) |

雪畑山から見た金剛山 |

| 雪畑山から大野亀方面を望む |

天然のナメコ |

天然杉前のベンチで休憩 この後壇特山に向かったがすぐに引き返した |

コースタイム

和木登山口8:50-天然杉入口9:00-金剛山分岐9:35-金剛山10:00-雪畑山分岐10:50-雪畑山11:00~11:10

-石名天然杉12:10~12:25-和木登山口12:30

3時間40分

飯出山(525.4m) 2019年11月15日

11日の夕方に帰省して、翌日に金剛山、13日に両尾山と、今日の飯出山で3座目。

週間予報がずっと雨マークだったので、晴れている間に計画を遂行したかった。

飯出山は旧畑野町の小倉にある山で、毎年8月には豊作祈願の飯出山祭りが開催されている。

JA勤務の同級生Iも、山委員(集落の代表)として、この祭りに参加したと言う。

観音堂には観音様と飯出姫が合祀されているため、女子の信仰も厚く、昔から女人金北山と呼ばれていたとか。

春に祓川を遡行した際に、尾根沿いに登山道があることを知り、今回の計画に入れていた。

登山道は、小倉川の支流祓川が二俣になる所から始まり、ひたすら尾根道を山頂に向かって登って行く。

道はよく整備されており、迷うような所はなかった。

| 祓川左俣 | 祓川右俣 |

登山口は右俣の林道横にある |

| 飯出山祓川石仏と書いてある |

ひたすら尾根道を山頂に向かって登って行く |

快適な尾根歩きが続く 山頂直下は急登 |

409mのピークを通過している時、左俣から滝の音が聞こえてきたのでよく見ると、大きな滝が連続している

のが見えた。

春に左俣を調査した時は、F1、5mの滝で引き返したが、この滝は更に上流にあるもののようだ。

右俣からも滝の音が何ヶ所か聞こえてきたが、下から滝まで遡行できるのかどうかはわからない。

来年にでも調査してみたい気もするが、難易度が高そうだ。

尾根道を進むこと50分で山頂に到着。

山頂からの眺望はすばらしく、眼下に国仲平野や大佐渡の山々が一望できる。

| 飯出山山頂(525.4m) |

山頂にある祠 |

小佐渡の山々 |

| 真野方面 中央の丸い山が気になる |

金北山も昨日の雪(初冠雪)で白くなった |

小倉ダムと千枚田が見える 奥に両津湾と大佐渡の山を望む |

| 毎年8月に飯出山祭りが開催される 私の実家のある集落からも山委員が参加する |

観音堂の中 |

女神山からの林道 観音堂まで続いている |

コースタイム

飯出山登山口8:20-山頂9:10~9:30-飯出山登山口10:10

上り50分、下り40分

両尾山(507.3m) 2019年11月13日

両尾山は、「もろおさん」ではなく「むろおさん」と呼ぶ。

旧両津市に両尾(もろお)という集落があるので、ついつい誤った呼び方をしてしまう。

妙見山の真下、藤津川ダムの右側に見える出っ張った丸い山が両尾山だ。

来春は藤津川を林道地獄谷線まで詰め、両尾山経由で下ろうと計画。

今年の春は藤津川を白滝まで遡行し引き返したが、その後林道地獄谷線から白滝までのルートも確認できたので、

一気通貫で遡行しようというもの。

滝の多い川なので上るのは比較的簡単だが、下りは滑落のリスクがあるので、両尾山ルートにしようと思った訳だ。

今回はその下見を兼ねて両尾山を登って見ることにした。

新保ダムから林道国仲北線に入り、両尾線を2㎞程進むと右側に両尾山登山口の看板が見える。

途中で林道が分岐していたので右に下ってしまったが、すぐに間違いだと気付き引き返したのが正解だった。

杉の植林地を抜けると、山頂までの標高差150mを一気に登ることになる。

周辺に赤松の木がやたら目につく。

10月に林道地獄谷線を通った時に、怪しげな?おじさん達を2、3組見かけたが、きっとマツタケ採りの人に違いない。

マツタケに気を取られていたら、山頂付近を素通りしたのか突然下りになってしまった。

山頂は帰りに探すことにし、取り敢えず林道地獄谷線まで出ることにした。

| 林道国仲線から両尾線に入っていく |

林道両尾線 2㎞程で行き止まりとなる |

林道終点の手前から両尾山登山道に入る |

| 杉の植林地を抜けると、一気の登りとなる 周辺は赤松の木が多い |

左下に見えるのが藤津川ダム |

国仲平野 |

一旦下ったあと、再び540mのピ-クに向かって上り始めたが、道が不明瞭になり先を見失ってしまった。

林野庁の境界見出票に沿って540mのピ-クまで上り地獄谷線に出たが、帰りに確認すると道はちゃんと

繋がっていた。

| 妙見山のガメラレーダーが見える。 | ブナの巨木 |

道を見失ったので540mのピ-クに向かって直登 |

| 境界見出票に沿って進んだ |

道は見失ったがピークの藪漕ぎで脱出 |

林道地獄谷線に出た |

素通りしてしまった山頂を、帰りに確認することにしたが、案内表示もなく随分分かりづらい所にあった。

| 林道地獄谷線 |

藤津川源流 |

地獄谷線から見た両尾山。 |

| 山頂近くのピ-ク、512m 両尾山より5m程高い |

両尾山山頂(507.3m) |

妙見山の右下に見えるのが両尾山 |

コースタイム

両尾山登山口9:15-両尾山山頂付近9:40-林道地獄谷線10:05~10:25-両尾山山頂10:50-両尾山登山口11:05

金剛山(962.2m) 2019年11月12日

金剛山はドンデン山の北東4㎞に位置し、大佐渡の主稜線から南東に分岐する尾根にある山で、米を高く盛った

ような山容から、別名米山とも呼ばれている。

「こんごうさん」ではなく「こんごうせん」と呼び、金北山、壇特山(だんとくせん)とともに、三山がけの山としても有名。

10月に金北山に初めて登った同級生の2人が、急に山登りに目覚めたようなので、下見を兼ねて登って見ることにした。

登山口は白瀬川の上流2㎞にあり、標高は90mなので、標高差から言えば金北山と同じくらいだろうか。

よく整備された登山道を40分程進むと、最後の水場となるトビガ沢に到着する。

ここから登山道は急登となり、展望の利く組上までは1時間程掛かった。

| 白瀬登山口 白瀬川の上流2㎞の所にあり、標高は90m |

登山道はよく整備されていて、迷うような所はない |

トビガ沢到着 ここが最後の水場 |

| トビガ沢を渡ると急登になる | 150m程登り切ると平坦な三左衛門横道に変わる | モミジやカエデ、ミズナラなどの紅葉が見頃だった |

| 標高550m付近からは再び急登となり、ホツツジの紅葉が目立つようになった |

標高750mのピーク、組上に到着 |

正面に見えるのが金剛山 |

組上を過ぎると杉の木立から笹薮に変わり、やがて山頂直下のガレ場が現れ視界が開ける。

金北山へと続く大佐渡の主稜線や両津湾を眼下に見ながら、最後のひと登りで山頂に到着。

山頂からは360度のパノラマが楽しめる。

| 杉の木立を過ぎると今度は笹薮に変わる |

山頂直下 |

山頂直下のガレ場から金北山方面を望む |

| 金剛山山頂(962.1m) 山頂には鳥居と祠がある |

両津湾と加茂湖を望む |

ドンデン山~金北山と続く大佐渡の主稜線 |

コースタイム

白瀬登山口7:55-トビガ沢8:35-組上9:30-金剛山山頂10:10-10:15-組上10:45-トビガ沢11:25-白瀬登山口11:50

上り2時間15分、下り1時間35分

ツルリンドウ

リンドウ科の多年草で、花よりも秋の赤紫色の実の方が目立つ。

佐渡ではムジナノキンタマとかムジナノシジコと呼ばれているとか。

2019.11.12 佐渡金剛山

ウスタビガ

山で見かける黄緑色の繭は、ウスタビガが蛹になったもの。

蛹は10月~11月頃には羽化してしまうので、繭の中はもぬけの殻になっていた。

2019.11.12 佐渡金剛山

なめこ?

佐渡で人気のキノコに「ズベリ」というキノコがある。

その名の通り滑っていてナメコのようなキノコだが、枯れ木ではなく地面に生える。

子供のころからズベリと呼んでいたが、ヌメリササタケやアブラシメジが正式名称だと言うことが分かった。

山菜のことは多少分かるが、キノコとなるとまったく手が出せない。

ナメコくらいなら判別できると思っていたが、いざ実物を目にすると100%自信が持てなかった。

ズベリもナメコも滑っていれば大丈夫なのだろうが、そこまでして食べる理由も勇気もない。

雪畑山で見かけたナメコ。

これはナメコに間違いないと持ち帰って味噌汁にしたが、100%自信があったわけではない。

2019.11.17

|

||

| 飯出山で見つけたもの ナメコのような気もするが 2019.11.15 |

長谷の山で見つけたもの これもナメコのような気もするが 2019.11.15 |

金剛山で見つけたもの 小さいのを見るとナメコのようだが 2019.11.12 |

秋の金北山 2019年10月20日

佐渡に住んでいても、金北山に登ったことがないと言う人は多い。

JAに勤務する同級生のIもその一人。

冥途の土産に一度は登って見たいと言うので、同じくJAに勤務する同級生のEと3人で登ることにした。

前日の大雨も明け方には上がり、当日は風もなく最高の登山日和。

姫ヶ沢登山口から登り3時間、下りは神子岩から沢口コースで1時間30分と無事目的を果たし、2人にも

満足してもらった。

| ブナの林 ここから登りがきつくなる |

紅葉はこれからといったところ 10月末から11月初旬が見頃 |

神子岩で休憩 |

| 神子岩から天狗岩を望む |

神子岩から見た真野湾と小木半島 |

天狗岩で休憩 |

| 山頂付近はだいぶ色づいてきている |

金北山山頂(1,172m) |

山頂から加茂湖と両津湾を望む |

夏の金北山 2019年8月11日

今年の帰省は8月9日から8月14日までの4泊5日。

9日は新潟発16:00のカーフェリー、14日は6:10のカーフェリーを予約したので、実質活動できるのは4日間だけ。

10日は草刈りや家の周りの整備に専念し、11日に金北山に登ることにした。

子供は金北山に登るのは初めてだが、私も今まで4回程登ってはいるものの、夏の金北山は初めてだった。

熱中症が心配だったので、夜明けともに登り暑くならないうちに下りてくることにした。

姫ヶ沢登山口から一気に登り、30分で横山分岐に到着。

じゅんさい池~ブナ林~神子岩までは、気温が上がらない内にと休憩なしで進んだ。

ほぼ休憩なしで山頂まで2時間20分、暑くならない内に登り切ることが出来た。

帰りは神子岩から沢口コース方面へ下り、兵庫から林道を歩いて姫ヶ沢登山口まで戻った。

コースタイム

姫ヶ沢登山口5:30-横山分岐6:00-神子岩-6:45-天狗岩7:05-山頂7:50~8:15-神子岩8:50-姫ヶ沢登山口10:00

4時間30分

| 横山分岐まで一気に登ってきた |

ブナ林を進む | 神子岩に到着 |

| 神子岩から国仲平野と真野湾を望む | 天狗岩でしばし休憩 | 天狗岩から妙見山と二の岳を望む |

| 金北山山頂(1,172m) | 山頂にある金北山神社 | 眼下に加茂湖と両津湾、遠く飯豊の山も見える |

金北山に咲く花

| カワラナデシコ(ナデシコ科の多年草) |

エゾアジサイ(ユキノシタ科の落葉低木) |

クサボタン(キンポウゲ科の多年草) |

| ツリガネニンジン(キキョウ科の多年草) |

クルマユリ(ユリ科の多年草) |

イブキジャコウソウ(シソ科の多年草) |

金北山 2019年5月20日

昨年もこの時期に登ったが、カタクリは山頂付近に少し残る程度で、主役はオオイワカガミや

エチゴキジムシロだった。

残雪が消えたばかりの縦走路付近では、まだカタクリやショウジョウバカマの群生が見られるようだが、

そこまで足を伸ばす元気はない。

姫ヶ沢登山口から神子岩までは花はすでに終わってしまい、オオイワカガミが少し残る程度だったが、

新緑のブナ林は見事だった。

姫ヶ沢登山口から神子岩まではノンストップ1時間15分で到着。

| 姫ヶ沢登山口 | たて池の清水 姫ヶ沢から一気に登り、ここで給水 |

レンゲツツジが咲くじゅんさい池 |

| ズダヤクシュ |

新緑のブナ林 ここも一気に登る |

神子岩到着 |

天狗岩のレンゲツツジはこれからといったところ。

天狗岩を過ぎたあたりからエチゴキジムシロやチゴユリが現れた。

| 小木半島と真野湾 |

加茂湖と両津湾 |

天狗岩から妙見山を望む |

| エチゴキジムシロ |

ヒメイチゲ(キンポウゲ科の多年草) 見過ごしてしまいそうな小さな花だ |

可憐なチゴユリ |

その後主役はオオイワカガミに代わり、標高1,000m付近にはカタクリやショウジョウバカマがまだ残っていた。

| 春のラストバッター、オオイワカガミ |

オオイワカガミの白花タイプ |

山頂手前付近ではまだカタクリが見られた |

| ショウジョウバカマもまだ咲いていた |

この時期に多いスミレサイシン |

オオミスミソウもしぶとく残っていた |

姫ヶ沢登山口から山頂までほぼ休憩なしのノンストップで登り、2時間程で到着した。

| オオカメノキ |

タムシバ |

縦走路との分岐にはまだ雪が残っていた |

| 峰桜だろうか |

シラネアオイ |

金北山山頂 |

下りは神子岩から沢口コースの分岐まで下り、兵庫を経由して出発点の姫ヶ沢登山口には13:15に到着した。

| 沢口コースとの分岐手前の湿地帯 大きな葉はミズバショウの葉 |

ヒトリシズカもまだ健在 | 晩春に登場するユキザサ |

| ルイヨウボタン(メギ科の多年草) 葉がボタンの葉に似ているので類葉牡丹だと |

ヤマオダマキ(キンポウゲ科の多年草) 佐渡でヤマオダマキの花を見たのは初めて |

沢口コースの登山口兵庫に到着 |

ミネザクラ(峰桜)

亜高山帯~高山帯などの山岳地帯で見られる桜で、佐渡では金北山の山頂付近に自生していた。

ミネザクラは俗称で、正式名称はタカネザクラ(高嶺桜)になる。

ソメイヨシノのような派手さはないが、高い山の上に咲く花には趣が感じられる。

妙見山にある千竜桜もこのミネザクラだと言う。

2019.5.20 金北山山頂付近

コースタイム

姫ヶ沢登山口9:55-たて池の清水10:10-じゅんさい池10:35-神子岩11:10-天狗岩11:25-山頂12:00

-神子岩12:35-追分13:00-兵庫13:15-姫ヶ沢登山口13:35

3時間40分

金北山

子供の頃からずっと見続けてきた佐渡の最高峰。

田植え、稲刈り、魚獲り、高校への通学と、いつも目の前にはこの風景があった。

私が生まれたのは5月だが、生まれる直前まで田植えをさせられたと、母親からは何度も聞かされた。

赤ん坊の頃も畦に置かれたコシキの中から、この風景を眺めていたのかもしれない。

※コシキ・・・藁で編んだ篭で、ここに赤ん坊を入れ、畦に置いたまま農作業をしていた。ちぐらとかつぐらとも呼ばれ、

今は猫の寝床用の猫ちぐらが人気商品になっている。

実家近くの田んぼから金北山を望む

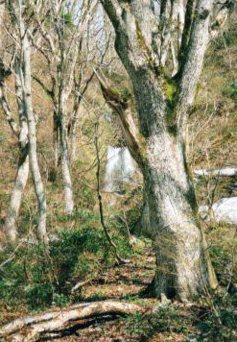

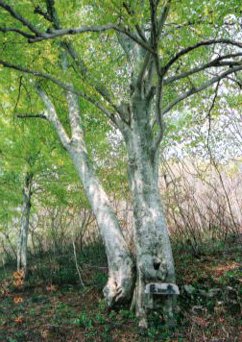

金北山登山道で出会う巨木

金北山の登山道では佐渡では珍しいブナやミズナラの巨木に出会うことが出来る。

|

|

|

| ブナの巨木 栗ヶ沢登山口を少し入った右手にある 2018.5.21 |

トチノキ 沢口コースの登山道沿いにある 2018.5.22 |

御神木と書かれてあったが何の木だろう ブナ林の手前を左に下ったところにある 幹回り4m30㎝ 2006.5.3 |

|

|

|

| ミズナラの巨木 片辺コースの途中にある 幹回り3m90㎝ 2006.5.3 |

ミズナラの巨木 こちらも片辺コースの途中にある 幹回り4m10㎝ 2006.5.3 |

ブナの巨木 祓川から登り切ったブナ林の入口付近 3200とあるのは幹回り3m20㎝と言うことか 2005.5.4 |

経塚山(636m) 2018年11月8日

金北山の後の筋肉痛も和らいできたので、経塚山に登って見ることにした。

経塚山は小佐渡を代表する山で、小学校の頃一度、秋の遠足で登ったことがある。

猿八からの登山道はよく整備されていて、迷うような場所はない。

途中も山頂も木に覆われていて眺望はきかないが、小佐渡の紅葉も見事だった。

オオミスミソウやオオイワカガミ、ショウジョウバカマの葉がたくさん見られたが、春先も楽しめる山のようだ。

|

|

|

| 国仲平野から見た小佐渡の山々 どれが経塚山か分からない かつては山頂にアンテナが立っていたそうだが、今はない |

猿八登山口 |

登山道はよく整備されている |

|

|

|

| V字状の道を一気に登る |

尾根に出た 右側は竹田川の源流で、左側が大久保川の源流になる |

小佐渡の紅葉も見事だ |

|

|

|

| 木々の隙間から見える小佐渡の山々 |

一旦車道に出て右に200mほど進むと、山頂への道が現れる | 経塚山読経石がある山頂 653.9mと書かれているが、地理院地図は635.8mなので、誤記ではないだろうか |

コースタイム

猿八登山口9:30-車道10:20-経塚山分岐10:25-山頂10:30-猿八登山口11:25

1時間55分

紅葉のメカニズム

秋になり気温が低くなると緑色のクロロフィルが分解され、カロチノイドの色が目立って黄色になる。

また葉の付け根に離層ができ遮断されるため、蓄積した糖分からアントシアニンが生成され赤くなる。

残ったカロチノイドと生成されたアントシアニンの量のさじ加減で、紅葉の色が決まるというわけだ。

どちらかといえば、褐色や黄色の中に、赤いモミジが点在するような紅葉が自然で好きだ。

|

|

|

| 初盛ダムから金北山を望む |

初盛ダム |

三段の滝(新保川支流) 褐色や黄色の中に目立つ赤いモミジ 自然な感じがグッド |

|

|

|

| ウリハダカエデ |

ホツツジ |

オオバクロモジ |

秋の金北山 2018年11月4日

当初は山を登る予定じゃなかったが、赤く紅葉した山を見ていたら急に登りたくなった。

急いで自宅に戻り身支度をし、登山口のある新保川の初盛ダムに向かった。

時刻はすでに10時を回っていたが、何とか日没までには戻ってこれそうだ。

姫ヶ沢コースから登り、沢口コースで下ることにした。

|

|

|

| 赤く染まった金北山 |

初盛ダムの左岸にある姫ヶ沢登山口 |

姫ヶ沢沿いに登っていく |

|

|

|

| 20分でたて池の清水に到着 |

紅葉のトンネルの中を進んで行く |

じゅんさい池 |

|

|

|

| ブナの林 |

神子岩 |

子供の頃に山に登ることがなかったせいもあるが、佐渡の山の紅葉がこんなに見事だとは思ってもいなかった。

佐渡の人は赤いモミジのような紅葉が好みのようで、黄葉はあまり好みではないのかもしれない。

|

|

|

| 神子岩付近から両津湾を望む |

眼下の谷は新保川の源流域 |

金北山山頂 山形と神奈川から来たという山ガールが2人いた |

|

|

|

| 神子岩から沢口コースを一気に下る |

片辺分岐 |

コースタイム

姫ヶ沢登山口10:35-たて池の清水10:55-じゅんさい池11:25-祓川11:40-神子岩12:05-天狗岩12:30-山頂13:15

山頂13:30-神子岩14:00-片辺分岐14:20-兵庫14:40-姫ヶ沢登山口15:10

4時間35分

ドンデン山 2018年8月13日

正式名称はタダラ峰。

900m級の山々がある高原一体をドンデン山と呼んでおり、佐渡では金北山とともに馴染み深い山だ。

当初は金北山に登る予定だったが、連日の猛暑に疲労の蓄積もあり、軽めのドンデン山に変更。

高原からは遠く飯豊山や月山、鳥海山までもが見渡せ景色は抜群だった。

2018.8.13

|

|

|

| 出発点のドンデン山荘から両津湾と加茂湖を望む |

朝の高原歩きは気持ちいい |

尻立山(940m) |

|

|

|

| 雲海の上に姿を見せる飯豊の山々 月山や鳥海山もはっきりと見えた |

尻立山から一気に下るとドンデン池がある |

論天山(872.6m) 金剛山への縦走路が続く |

|

|

|

| 高原一体は牛の放牧地にもなっている |

ツリガネニンジンやヤマホオコのお花畑 |

ドンデン池とドンデン避難小屋 |

コースタイム

ドンデン山荘5:55-尻立山6:15-ドンデン池6:30-論天山6:45-避難小屋7:05-ドンデン山荘7:50

金北山 2018年5月21日

前回(3月30日)は残雪のため神子岩までしか行けなかったが、今回は山頂まで登って来た。

スプリングエフェメラルと呼ばれるだけあって、花はもう終盤に差し掛かっていたが、それなりに楽しめた。

前回は姫ヶ沢登山口からだったが、今回は栗ヶ沢登山口から登ることにした。

たて池の清水~じゅんさい池を経て祓川には1時間15分ほどで到着。

ここが最後の水場となる。

ここからブナ林を一気に登り、神子岩~天狗岩に到着。

|

|

|

| 国仲平野から大佐渡山地を望む 左から妙見山、二の岳、金北山 |

今回は栗ヶ沢登山口から登った |

たて池の清水を経て、祓川に到着 |

|

|

|

| ブナ林を登る |

神子岩到着 |

天狗岩到着 |

天狗岩から山頂までは45分ほどで到着。

この日は天気が良く、両津湾から真野湾が一望でき、遠く新潟の山並みも見ることもできた。

|

|

|

| 天狗岩から真野湾を望む |

天狗岩から国仲平野を望む 中央の田んぼがある辺りに実家がある |

突然残雪の斜面が現れた 滑らないよう枝に掴まりながら慎重に登る |

|

|

|

| 金北山山頂(1,172m)到着 |

山頂にある金北山神社 |

山頂から両津港を望む 9:15発新潟行のおとめ丸が出航したところ |

コースタイム

栗ヶ沢登山口6:30-たて池の清水6:55-じゅんさい池7:25-祓川7:45-神子岩8:10-天狗岩8:35-山頂9:20

山頂9:55-栗ヶ沢登山口12:00

4時間55分

金北山(1,172m) 2018年3月30日

佐渡の最高峰金北山。

過去に一度登ったことがあるが、初級レベルの山で難しくはない。

佐渡に着いてみたら山はまだ真っ白。

山頂まではとても無理だと思ったが、行けるところまで行ってみることにした。

|

|

|

| 佐渡の最高峰金北山 まだ山は真っ白だ |

初盛ダムの左岸から流れる姫ヶ沢から登る |

ガレ場が多いので足元に注意ながら登って行く |

|

|

|

| 登り始めて15分でたて池の清水に到着 ここで栗ヶ沢からの登山道と合流する |

残雪が目立ってきた |

横山からの登山道と合流 |

ここで軽アイゼンを装着して進むが、段々と雪深くなり道が分かり辛くなってきた。

微かな踏み跡を頼りに慎重に進んで行く。

|

|

|

| じゅんさい池に到着 |

祓川の左側を巻きながら進む 道が分かり辛い |

ブナの林に出た ここを登りきれば神子岩だ |

|

|

|

| 神子岩(849m)に到着 | 神子岩から妙見山を望む |

神子岩から天狗岩への急登 残雪が多く滑落の危険があったのでここで断念 |