佐渡の山Ⅱ

真光寺道と両尾山道

金北山や妙見山への登山道を縦の幹線として、数多くの支線が交差していたという。

今回、藤津川右俣から白雲の滝を経て両尾山道を下る調査で、真光寺道と両尾山道の全貌が掴めてきた。

児玉伊平氏から頂いた資料によると、真光寺道は「真光寺から祓川を経てカラスハゲで両尾山道、じょうけん道

と合し、白雲荘横から二の岳を経由する金北山道を言う」とある。

祓川というのは藤津川の滝の内川か、左俣か右俣の何れかになるのだろう。

そしてカラスハゲと呼ばれる所は、防衛省管理道路の標高点765m辺りだろうか。

横山からの二ノ倉道(横山登山道)、吉井からの広坂道(安養寺登山道)、大和からの仲間地道、新保からの

尾口道(尾口登山道)、沢口道(沢口登山道)だけでなく、真光寺や平清水、中興からも支線があった訳だ。

| 藤津川ダムから両尾山と妙見山を望む | 防衛省管理道路標高点765mで真光寺道と両尾山道が合流 中腹を林道地獄谷線が東西に走る |

経塚山(635.8m)

経塚山に登るのは5年振りのこと。

小佐渡を代表する山だが、往復2時間も掛からない手軽な山なので、小学校の頃遠足でも登っている。

当初は南片辺からの片辺越えの、境川二号線(大塚山~防衛省管理道路)の調査を計画していたが、張骨沢が

思いのほかハードだったので、小佐渡の経塚山だけにした。

経塚山は順徳上皇崩御の際、読まれていたお経を山頂で焼いて灰を埋め、塚を建てたのが名前の由来だという。

過去の記事や写真を見ると、林道から入ったすぐの所にある広い空地(南峰)には小屋があり、山頂のある北峰

には電波塔があったようだが今はない。

| 最初の登り | 尾根道に出る 右が竹田川、左が大久保川の支流になる |

小佐渡はまだ紅葉が見頃 |

| 竹田川の源流 この先地図上には滝マークがあるが滝はない |

最後の登り | 一旦林道に出る |

| 南峰から山頂のある北峰へ向かう |

山頂 653.9mと書かれているが地理院地図は635.8mなので誤記か? |

読経の石 |

コースタイム

猿八登山口7:35-山頂8:35-猿八登山口9:20

1時間45分 2024.11.12

片辺越え

片辺越えの計画が現実味を帯びてきた。

片辺越えとは旧相川町の南片辺から金北山と二の岳の間を通り、旧金井町の新保に抜けるトネ道のこと。

新保側は2021年に沢口登山口から片辺分岐を経て防衛省管理道路迄到達しており、南片辺側は同じく2021年

に林道境川線~境川二号線で舟山まで行き、舟山から先は2023年に大塚山直下迄到達していた。

大塚山直下から防衛省管理道路までは未調査だったが、2024年に防衛省管理道路から大塚山直下迄を往復

し た人の記録がヤマップに掲載されていたため、計画が現実味を帯びてきたという訳だ。

計画は新保ダムを出発して、終点南片辺からは海府線のバスに乗り、相川を経由して金井迄戻るというもの。

上りに4時間下りに4時間を見込んでいるが、海府線のバス本数がないため南片辺には15時迄に到着しなけれ

ばならない。

今のところこれが唯一の不安材料だ。

黒滝山と朱鷺山

かつて野生の朱鷺が生息していたという黒滝山。

新穂川の源流、黒滝川の水源辺りにあるのだろうが、国土地理院の地図に表記はなく、正確な場所までは分から

なかった。

今年の3月に臼ヶ滝方面に出掛けた際、臼ヶ滝林道にあった「朱鷺営巣木等保全整備実施概要図」を見ると、黒滝

のすぐ南にある三角点のある山(488m)が朱鷺山であることが分かったが、黒滝山は描かれてなかった。

黒滝山がどこにあるのか知りたくなったので、周辺を管理している下越森林管理署佐和田森林事務所(旧営林署)

に聞いてみた。

先方の地図には黒滝山という山は載っていなく、黒滝峰という記載で、林道小佐渡線の西側にある604mの標高点

辺りだという。

朱鷺山にも興味があったので、黒滝川の枝沢を詰めて山頂に行けないかも尋ねたが、「行けないことはないけど、

道はなく険しいですよ」との回答。

道がないのは承知の上なので、次回は黒滝川の枝沢を詰めて朱鷺山に登り、反対側の樋後川に降りる計画を立

てることにした。

滝のことも尋ねてみたが、黒滝と臼ヶ滝の上流にあるそれぞれの滝の名前はわからないが、地図には西方院滝と

虹ヶ滝が載っていて、西方院滝は細流の滝だとも教えてくれた。

新たな滝の情報に興味が湧いてきたが、島の新聞の記事によると、西方院滝は生椿の東南、国見山の麓にあり、

三上人の修業の場だったとある。

西方院滝と虹ヶ滝、機会があれば訪れてみたい。

黒滝林道の管理者は佐渡市で倒木や落石で酷い状態だったが、臼ヶ滝林道がよく整備されていたのは管理者が

森林管理署(林野庁)で、朱鷺営巣木保全整備のためだったからか。

2024.9.6

大佐渡北線 起点から

ぶつぶつに途切れて繋がらることのなかった大佐渡北線が、今どうなっているのか調べて見たかった。

きっかけは「途中にある川が険しくて橋が架けられなかっただけ」という県の担当者の信じられないような一言

から だった。

道路を造るのにこんな杜撰な計画があっていいのかと素人ながら疑問に思うが、当初の計画通りにできなかった

のは紛れもない事実だろう。 穿った見方をすれば行政と政治家、地元建設業者の構図が浮かんでくる。

管理者は佐渡市だが、土砂崩れや陥没などがあれば復旧工事を請け負うのは地元の建設業者。

繋げるつもりも使うつもりもない林道を、ただ建設のためだけに建設されたのではないかと疑ってしまう。

全国でも、大規模な林道建設は税金の無駄使いだと批判の的になっている。

過去に造った林道の多くが廃道になっている現状から考えると、一部の林業関係者と林道ツーリングマニアにしか

利用されてない?大佐渡北線も時間の問題かもしれない。

そもそも高齢化と人口減少が加速度的に進む佐渡市に、大佐渡北線を維持管理する余裕などないはずだ。

地図を見ると起点から先は5、6㎞先の達者川の上流で止まっている。

県の担当者の言うように、険しくて川に橋を架けられなかったのだろう。

県の資料によるとこの区間は平成15年以前の施工区間になっており、入口にある看板の古さからもだいぶ以前に

造られた道路だと分かる。

道路は舗装されてはいるものの、すぐに生い茂った草木に覆われ下が見え辛くなってきた。

今回は下見のつもりだったので1㎞程入った所で引き返したが、草木が生い茂っていない春先でないと何とも言え

ないが、自家用車では難しい気がしている。

2024.7.18

|

|

|

| 大佐渡北線の起点を表す看板 | 起点入口 | 二級河川濁川の源流 |

|

|

|

| 生い茂った草木が道路を覆う | 初めての道はどこまで車で行けるか不安になる | 1㎞程入った所で引き返した |

岨巒堂山(しょらんどうやま)

幼なじみが山に登りたいと言うので、岨巒堂山をチョイス。

金北山縦走路も一緒に行っているので、この位の山なら全然苦にならないはずだ。

全国難読山名にランクインしている山であり、高さが751mと手頃な山でもある。

|

|

| 今回で3回目になる岨巒堂山(751.1m) |

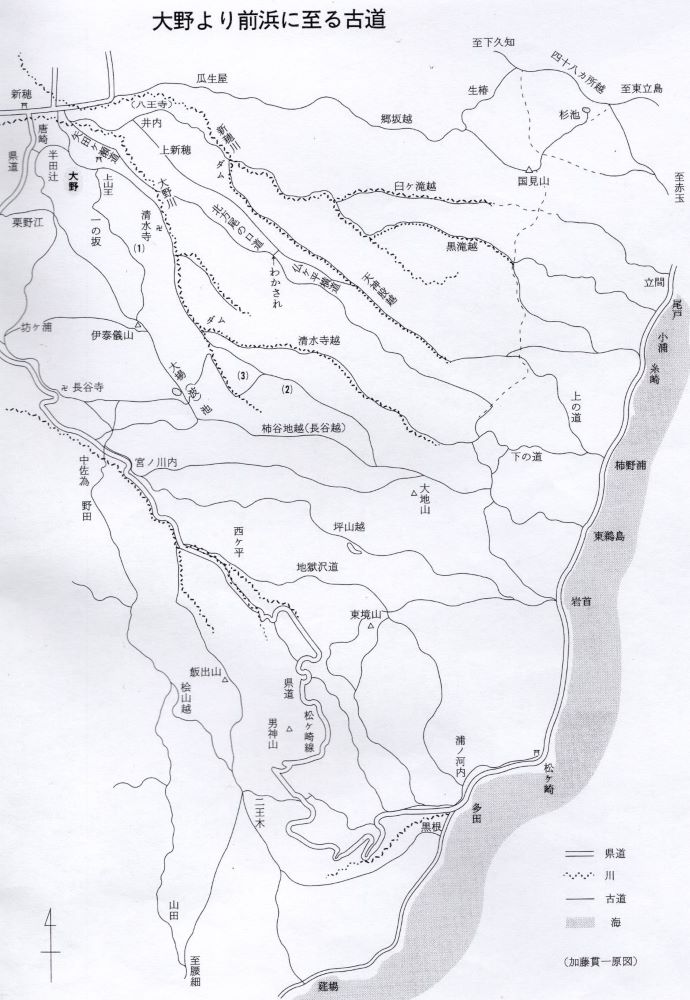

大野より前浜に至る古道

新穂の図書館で探していた資料を見つけたのでコピーしてもらおうとしたが、コピーサービスがなかった。

困惑しているとすぐに職員の方が調べてくれて、同じ物が金井の中央図書館にあると連絡も入れてくれた。

探していたのは大野から前浜に至る古道の地図。

小佐渡にも清水寺越え、黒滝越え、臼ヶ滝越え、天神股越えなど、大佐渡同様たくさんのトネ道が存在していた。

今回臼ヶ滝や黒滝川、天神股川、滝の河内川に入ったのも、この古道の存在が気になっていたからでもある。

海村では海沿いの隣村よりも、山を越えた内陸の村や山村との繋がりが想像以上に密接だったという。

特に新穂は銀山で栄えたので、前浜の村々との交流が盛んだったのだろう。

古老の話によると、トネ道には沢沿いの道と尾根沿いの道の二通りがあって「沢道は低く距離も短いので便利だが

大雨や積雪時は利用できない。一方尾根道は高くて遠回りだが不通になることはないので状況を見て道を選んだ」

という。

「山と川と大地、佐渡大野史、第三章道と銀山」より

上の平湿原

佐渡で生まれ育った人でも、乙和池のことは知っていても上の平湿原を知っている人は少ない。

上の平湿原は、内海府の北松ヶ崎と外海府の小田を結ぶ大倉越えの標高600mにある天然湖沼で、湖沼の約60%

が浮島状の湿原になっている。

馬首川の水源にもなっていたので、2年前に馬首川を源流まで遡行して辿り着いた時には感慨深いものがあった。

また、周辺には今までに見たことがない程のギンリョウソウが群生していて、これもまた感動した。

上の平湿原へは北松ヶ崎からの林道を終点まで行き、そこから大倉越えの登山道を2時間程登れば到達する。

上の平湿原の浮島

2022.6.13

湿原一帯に群生するギンリョウソウも見事だった

立ガ平山(522m) 2023年10月31日

最後は立ガ平山に登り、その後枝尾根から大ザレ川源頭に下りるという計画。

タチガダイラヤマなのかタチガヒラヤマなのか読み方が分からないが、標高は522mと低いものの大ザレ川と泊川の

水源となっていて前から気になっていた。

立ガ平山に登った人の情報は少なかったが、林道の法面から藪漕ぎしても往復1時間とあり甘く見ていたが、これが

大きな間違いだった。

市道海府幹線4号線から森林基幹林道内海府線に入り、適当なところに車を止め林道が鍵型になった所の法面から

藪の中に入って行った。

すぐにピンクテープを見つけたが、藪と倒木でどこが道なのかまったくわからない。

GPSで位置を確認しながら尾根沿いを進んで行くが、倒木に何度も脛をぶつけ痛くて悲鳴をあげる。

途中所々に溝状の登山道らしき跡が現れたが、これがかつての登山道だったに違いない。

大正3年発行の国土地理院の古地図を見ると、道は古川左岸の尾根から三度倉山を経由して立ガ平山まで繋がって

いるのが分かる。

|

|

|

| 鍵型になった林道の法面から入る | すぐにピンクテープを見つけたがどこが道か分からない | GPSで位置を確認しながら進む |

|

|

|

| 倒木に何度も脛をぶつけ痛くてたまらない | ピンクの下には溝状の道らしきものがあるが倒木と藪で前に進めない | どこを進めばいいのかまったく分からなくなった |

GPSを頼りに何とか522mの標高点付近に辿り着いたが、三角点のある山ではないようなので標石は見当たらない。

来た道を戻ろうと思っていたら北東方面にピンクテープがあり、平坦な開けた場所に繋がっていたので、これを

頼りに進んでみることにした。

ところが、平坦な開けた場所というのは厄介なもので、ピンクテープを見失った瞬間どちらに進んでいいのか分か

らなくなってしまった。

今更引き返すのも面倒なので涸沢を下ることにしたが、これがまた悪戦苦闘の始まりだった。

涸沢を下ると右から小沢が出合い、沢通しに暫く下って行ったが、途中でGPSで位置を確認して愕然となった。

沢は大ザレ川の源流になっていて、どこまで下りて行っても林道には辿り着けないことが分かったからだ。

沢から急斜面を登り返し林道方向に進んだが、まるで迷路に入ったかのようにグルグルと彷徨い出口が見えない。

脛は痛くてもう耐えられない状態で、来た道を素直に戻れば良かったと後悔した。

|

|

|

| 522mの標高点周辺に辿り着いたが、どこが山頂か分からない | 低い枝に結びつけられたピンクテープ ここが山頂ではないかと思われる |

山頂からの眺望は利かない |

|

|

|

| ピンクテープを頼りに北東に進むと平坦な開けた場所に出たが、この先でテープを見失う | 涸沢を下ることにした | 右から小沢が合流 大ザレ川の源流だ |

|

|

|

| 沢から急斜面を登り返す | 藪の中グルグルと彷徨い出口が見つからない 脛はもう痛くて限界だった |

やっとのことで林道に出た |

コースタイム

林道8:10-立ガ平山山頂8:40-林道9:45

1時間35分

森林基幹林道内海府線

この林道を通るのは今回で二度目だが、この林道の存在を知っている人は島内でも少ないのではないだろうか。

計画は黒姫から歌見戴山付近を通り浦川までとなっているが、多分大佐渡北線と同じで繋がることはないだろう。

その利用状況の評価を見ると

①林業整備の促進(間伐材の利用)

②災害時の迂回路

③森林とのふれあい場の提供

と大佐渡北線と同じような自画自賛の評価になっている。

特に③の林道の利用地域は国定公園内にあり、林道からの眺望もよく市民に森林とのふれあい場を提供している

には笑えた。

黒姫まで全線走っても、左右まったく眺望の利かない林道だったからだ。

まあこの林道があるおかげで今回の計画が成り立ったわけだから、個人的には感謝しなければならない。

2023.10.31

|

|

| 森林基幹林道内海府線 | 草刈りや落石の除去など管理するのも大変だ |

檀特山奥の院 2023年10月2日

石名にある清水寺の奥の院は木喰行道が修業をつんだ場所として知られており、一度は訪れて見たかった場所。

地図で見る限り、奥の院から石名川までは高低差にして100m~200m程なので、石名川の源流を調査する上で下降

ルートがないかも確認して見たかった。

石名集落から林道石名-和木線に入り、標高700mの所にある檀特山登山口から奥の院を目指した。

いきなりの急登に息が切れたが、20分程登ると奥の院への分岐に到着。

まっすぐ進めば檀特山方面で、奥の院は右に進む。

|

|

|

| 檀特山登山口 | いきなりの急登に息が切れる | 一気に100m程登る |

|

|

|

| 天然杉林 | 夏雪山と岳山だろうか | 奥の院への分岐 |

分岐からなだらかな下りを10分程進むと今度は急なつづら折りの下りに変わり、更に10分で奥の院に到着。

石名川の川音がだいぶ近くに感じられ、真下に下りて行けば仙人ヶ滝に辿り着けそうだが、ここまでやって来る

ことを考えれば、川を素直に遡行した方がいいような気がした。

|

|

|

| 分岐から暫くはなだらかな下りが続く | 地元の人によってよく整備されている | ここからは一気の下りとなる |

|

|

|

| 杉の巨木 | つづら折りを下る | 杉林からアテビ林に変わる |

|

|

|

| 奥の院に到着 | おこもり堂 | おこもり堂内部 |

奥の院から再び分岐まで上り返し、分岐を右に曲がり檀特山方面へ進む。

檀特山への入口は林道に出たすぐ右側にあり、山頂へは4、5分で到着。

山頂には4等三角点があるだけで、眺望は全く利かない。

|

|

|

| アテビの林 | 杉の巨木 | 大野亀が見えた |

|

|

|

| 天然杉方面から奥に院への入口 | 林道に出るとすぐ右側に檀特山への入口がある | 檀特山入口 |

|

|

|

| 山頂までは4、5分 | 檀特山山頂(905.5m) | 4等三角点 |

最後に石名の天然杉を見てから、林道石名-和木線を下って出発点の檀特山登山口に戻った。

|

|

|

| 天然杉を見て回る | 象牙杉 | 四天王杉 |

|

|

|

| 大黒杉 | 家族杉 | 羽衣杉 |

|

|

|

| 展望台 | 山毛欅ヶ平山方面を望む | 金剛山・檀特山登山口入口 |

コースタイム

檀特山登山口7:35-奥の院分岐7:55-奥の院8:15-檀特山9:05-天然杉9:15~9:40-檀特山登山口10:15

2時間40分

林道境川二号線~大塚山 2023年6月19日

片辺越えルートの内、新保川からのル-トは解明できているものの、片辺側の舟山から先がどうなっているのか

見ておきたかった。

2021年11月は舟山の先で断念したが、林道境川二号線は崩落箇所があって防衛省の管理道路まで通じてないという

情報もあり、歩いて行けるところまで行って見ることにした。

林道境川線から大佐渡北線に出て、更に林道境川二号線を舟山方面に進み、適当な所で車を止めて歩き出したが、

林道は荒れ放題で車が通れるような状態にない。

大塚山直下まで辿り着くのも大変で、地図上の破線道との分岐まで行ったが、その先はもう藪だらけで断念。

道路沿いの木の枝に新しいナタ目があったが、大塚山手前にある堤を管理している人の手によるものだろうか。

大塚山から先は、藪のない晩秋か春に再調査するしかなさそうだ。

帰りに以前崩落していた大佐渡北線の現場に行って見たが全く手つかずで、北片辺方面の崩落箇所も依然通行止め

のままだった。

佐渡市に問合せしたところ、北片辺方面の崩落箇所は現在復旧中だが、大佐渡北線の崩落は地元からの要望もなく

費用も嵩むことから復旧の予定はないとのこと。

また境川二号線は舟山より先は管理していないので、現状どうなっているか不明だとも教えてくれた。

ぬかるみに嵌ってあわや脱出不能になった所が綺麗になっていたが、市で泥を除去して綺麗にしてくれたそうだ。

大佐渡北線の工事に莫大お金をつぎ込んで、自画自賛の評価をしていた県の担当者は今何を思うのだろうか。

計画が甘かったなんて決して口にしないだろうが、管理だけを任された市の担当者はたまったもんじゃないだろう。

|

|

|

| 舟山には人工林と見間違うような美しい天然スギ林が広がっている | 歩き始めてすぐに林道は荒れてきた 2021年はこの辺りで引き返した |

この荒れようでは車で通行できない |

|

|

|

| 大塚山下の地図にある池が見えてきた 湖面標高は820m程 |

大塚堤と呼ぶようだ 車を止めた所にも池があったが、こちらは舟山堤とある |

防衛省の管理道路まで道が繋がっているのか分からない |

|

|

|

| 地図上はこの先に戸中や戸地川方面に繋がる道があるが、藪でまったく分からない | この上辺りが大塚山(882m)と思われる | 大塚山から先の林道は藪が酷く、今回はここまでで終了 |

コースタイム

舟山7:20-大塚堤8:15-大塚山直下破線道との分岐8:30-舟山9:40

2時間20分

大佐渡北線

大佐渡北線は、大佐渡スカイラインの相川入口付近から入川までを結ぶ林道で、途中ブツブツと途切れてはいた

が、いずれは完成させる計画だったはずだ。

舟山から先、戸地川の手前までを、立派な大橋を造って繋げていたのはつい最近のことだ。

にもかかわらずだ、舟山の先の崩落個所は2年前から崩落したままで、復旧させる予定はないという。

大佐渡北線の計画自体中止だと言うから、もう恐れ入りましたと言うしかないだろう。

間伐材の運搬が容易になるとか、災害時の迂回路として利用できるとか、ふれあい機会の創出だの、絵に描いた餅

だったことは明らかだろう。

|

|

| 大佐渡北線の崩落現場 2年前から全くの手つかずで復旧の予定はないという この先に大橋があるはず |

こちらは北片辺へ抜ける林道で、2年前から崩落しているが現在も復旧工事中 |

林道境川二号線の大塚山付近は標高が800m以上あるので、まだ初夏の花を楽しむことが出来た。

ドウダンツツジに似た花を見かけたが、初めて見る花だったので帰ってから図鑑で調べたら、ツツジ科の落葉

低木でウスギヨウラクという花のようだった。

初めはウラジロヨウラクかと思ったが花の色が違ったので、似たような花を検索して辿り着いたというわけだ。

|

|

|

| ウスギヨウラク(ツツジ科の落葉低木) | ヤマオダマキ | ウツボグサ |

|

|

|

| レンゲツツジ | タニウツギ | サイハイラン |

ヤマオダマキ

佐渡トレッキング協議会のHPにある、「山と花の最新状況」のブログ欄を見るのが楽しみだ。

シーズン中はほぼ毎日、事務局長のIさんによって更新されているが、記事の中にヤマオダマキは下から覗き込んで

撮影してほしいとあった。

黄色と赤紫のコントラストが清らかで美しいのだという。

というわけで、我々も花を下から撮影して見た。

子供にスマホで撮ってもらったヤマオダマキ 2023.6.19

全国難読山名

平成28年にgooが行った難読山名のランキングで、佐渡の岨巒堂山(しょらんどうやま)が3位だったという。

(平成9年の別のコンテストでも5位にランクしている)

ちなみに1位は大分県にある「一尺八寸山」で、「みおうやま」と読むそうだ。

岨巒堂山は標高751mと手頃な山で、今までに二度登っているが、岨巒堂山からイモリ平を経由して金北山道で

戻った時はさすがにキツかった。

岨巒堂山

世阿弥の道 2023年3月23日

多田から笠取峠を越えて小倉へ繋がる15㎞の古道がある。

世阿弥の道とも呼ばれるもので、世阿弥が佐渡に流された時に通った道だという。

今回小倉側からちょっとだけ覗いて見ることにした。

登り口は旧小倉小学校の裏手にあり、ここからピークの「異体文字の碑」までは、高低差150mを一気に登る。

水も持たずに手ぶらで登ったが、すでに70歳を過ぎていた世阿弥が、本当に通ったのかと疑いたくなるような

道だった。

異体文字の碑の先で舗装道路に出たが、野田の集落も前から気になっていた。

小倉川ダムの下から繋がる道はあるが、小倉小学校や畑野中学校へはどうやって通っていたのだろう。

まさか世阿弥の道で小学校を行き来していたわけではないだろう。

小倉出身の同級生に会った時にでも聞いてみようと思っている。

|

|

|

| 廃校になった小倉小学校の裏手から登る | 異体文字の碑までは、高低差150mの一気の登り | 異体文字の碑は登り切ったピークにある |

|

|

|

| 舗装道路に出た 真っすぐ行けば八瀬松から猿八に抜ける道に突き当たる |

野田集落の田んぼ | 耕作放棄が多くなった小倉の棚田だが、ここではまだがんばって米を作っている |

ブナ

戦後、日本各地で大量に伐採されたブナの木だが、材木としての需要があったからではない。

材が柔らかく、腐りやすく、そして狂いが大きいため役に立たず、杉や檜を植林するために伐採されたのだという。

漢字で木偏に無と書くが、役に立たないので木では無いという意味だとも。

材木としてはあまり役に立たないブナだが、森林保全には重要な役割を担っている。

一本あたり8トンもの水を蓄える保水力があると言われ、洪水から川を守るだけでなく、湧き水は常に冷たく夏でも

沢の水が涸れることがない。

日本の岩魚は世界で最も南に棲む岩魚と言われるが、水温15℃以下の清流にしか棲めない岩魚にとっては、命育む

ブナの森と言うわけだ。

|

|

| 巨木、幹回りは3m以上ある(尾口登山道) | 巨木(栗ヶ沢登山道) |

佐渡では妙見山のおしん林や北岳のブナ林が有名だが、金北山の尾口登山道沿いにもブナ林を見ることができる。

ブナは高さ30mにもなる落葉高木で、両尾山から林道地獄谷線の間では何本もの巨木を目にした。

木と木の間が空いているのは、生長するにしたがって根から毒素を出すため、一定の範囲に一番元気なものだけ

が残るからだという。

新緑の頃のブナもいいが、黄色や褐色に染まった秋の黄葉もまたいいものだ。

| 尾口登山道のブナ林 ブナは木と木の間が空いているので、すっきりとした林になる |

北岳のブナ林 | 妙見山のおしん林 |

|

||

| 巨木(両尾山登山道) | NHKにっぽん百名山の番組で、ガイドの近藤さんが一番好きだと言っていたブナ(尾口登山道) | 面白い形をしている(金剛山登山道) |

小倉川支流祓川右俣~飯出山(525.4m) 2022年11月5日

昨年は祓川左俣を女神山林道まで詰めたので、今年は右俣の枝沢を詰めて飯出山に抜ける計画を立てていた。

まずは小倉トンネルの手前の七福神の談笑広場に車を止め、飯出山登山口から標高290mラインまで登った。

標高290m地点が最上段の田んぼ跡で、ここから水路跡が右俣上流の滝まで繋がっている。

田んぼに水を引く水路は小倉地区だけでなく、佐渡のあっちこっちの川で見みることができるが、最近は水路跡を

歩くのが楽しみにもなっている。

水路跡はもうかなり荒れていて、木の枝を掻き分けながら進んだ。

| 談笑広場からスタート | 田んぼ跡は標高290m地点まで続く | 標高290mラインにある水路跡 |

| 小佐渡の紅葉は今が見頃 | 枝を掻き分けながら進む | 崩落箇所も |

| 崩落箇所を慎重に進む | 右俣の滝 | 滝の落ち口から |

登山口から60分で右俣の滝に到着。

祓川の本流筋は右俣になり、起点が嶽沢滝となっているが、この滝の名前が嶽沢滝なのだろうか。

滝を越えて300m程進むと右岸から枝沢が出合う。

地図で見る限り、この沢を高低差200m遡行すれば飯出山表参道に出られるはずだ。

予想していた通り難所はなく、45分で飯出山表参道に出ることができた。

| 右俣 | 右岸から枝沢が出合う | 枝沢を上る |

| 難所はない | 標高450m付近 | |

| 標高500mの地点で左の植林地へ取り付いた | 植林地の中を上る | 林道(表参道)に出た |

飯出山山頂からは東に東境山や大地山、西には元飯出山を見ることができる。

帰りは飯出山登山道を下り、出発地点の談笑広場に戻った。

登山道沿いにはアカマツが多いので、マツタケがないかと探しながら下ったが、そんな所にあるはずはないか。

| 観音堂 | 飯出山山頂(525.4m) | |

| 東側に東境山と大地山 | 西側には元飯出山(568.4m) | 登山道を下る マツタケはないかと探すも... |

コースタイム

談笑広場8:20-水路跡分岐-右俣の滝9:20-右岸の沢出合い9:45-飯出山表参道10:25-飯出山山頂10:35

-談笑広場11:50

3時間30分

女神山冷泉

上小倉のバス停横にある清水の名前が、女神山冷泉から矢部左善のひっかけ清水に変わっていた。

元々女神山からはだいぶ離れた所にあるので、女神山冷泉は無理があると思っていたが、矢部左善とはいったい誰?

2022.11.5

※平成25年度佐渡市湧水調査報告書には、「ひっかけ清水」と紹介されていたが、農作業の行き帰りや峠越えを

して来る人が、「一杯ひっかけよう」と言って利用したのが名前の由来だという。

| 女神山冷泉と呼ばれていた清水 |

| マユミ(ニシキギ科の落葉低木) |

ホコリタケ 幼菌は食べられるのだという |

ツチアケビ(ラン科の腐生植物) |

| アケボノソウ(リンドウ科の多年草) |

晩秋の山でよく見かけるキノコ クリタケだろうか |

ウリハダカエデ(カエデ科の落葉高木) |

| ガマズミ(スイカズラ科の落葉低木) |

コムラサキ(クマツヅラ科の落葉低木) |

サルトリイバラ(ユリ科のつる性落葉低木) |

紅葉山公園~男神山(497.2m)~女神山(593.1m) 2022年11月4日

犬落の滝を見た後、日没までまだ時間があったので畑野まで戻り、紅葉山公園に向かった。

紅葉山公園はその名の通り紅葉の名所で、前日には紅葉山まつりが盛大に開催されていたようだった。

駐車場から男神山に登り、女神山を経由して紅葉山公園に戻ってコースタイムは1時間20分。

大佐渡の紅葉は終盤に差し掛かったが、小佐渡の山は今が見頃といった感じだった。

紅葉山公園の鏡池

| 紅葉山公園の駐車場から遊歩道を登る | もうすぐ鞍部だ | 分岐(女神山と男神山との鞍部) |

| まずは男神山から | 土佐の三助を祀る祠 | 男神山大権現 |

男神山から分岐まで戻り、今度は女神山に向かった。

分岐からは暫く急斜面が続き、痩せ尾根の危険なところもあるので、ロープに掴まりながら慎重に登った。

| 分岐からは暫く痩せ尾根の急斜面が続く | 東北電力の電波塔 | 女神山山頂の三角点(593.1m) |

| 女神山側から見た男神山 | 下りはより慎重に | 眼下に紅葉山公園を望む |

| 鏡池から見た女神山 | 鏡池から見た男神山 |

コースタイム

紅葉山公園駐車場13:35-分岐13:50-男神山14:00-女神山14:25-紅葉山公園駐車場14:55

1時間20分

金剛山(962.2m) 2022年11月3日

子供のリクエストで金剛山に登ることにした。

無謀にも冬の金剛山を目指し、トレースのない雪の斜面に悪戦苦闘して敗退したのが、2020年の2月29日の事だった。

今回はそのリベンジと言うわけだ。

11月に佐渡に来るのは初めてだったので、秋の紅葉も楽しみだったようだ。

一般的に11月3日は晴れの特異日とされるが、新潟県は過去10年では雨の日が多い。

この日も午後から天気が崩れるとの予報だったので、朝早くから登ることにした。

白瀬登山口を6:40に出発し山頂には8:35分到着と、かなりのハイペースで登った。

金剛山

| 白瀬川 | 白瀬登山口からスタート | 紅葉が見事だ |

| 三左衛門横道の紅葉 | 組上から金剛山山頂を望む | あっちこっちで見られる蟻塚 |

| きのこ |

ブナの紅葉 | 山頂直下最後の急登 |

白瀬登山口の標高が90mなので、山頂までの標高差は872mと意外とあるがキツイ感じはしない。

山頂は360度のパノラマで、すばらしい景色が楽しめる。

| 山頂直下のガレ場から金北山縦走路を望む | 金剛山山頂(962.2m) | 山頂にある祠 |

コースタイム

白瀬登山口6:40-トビガ沢7:15-組上8:00-金剛山山頂8:35~8:45-白瀬登山口10:35

上り1時間55分、下り1時間50分

大滝間歩~笠取峠~青野峠 2022年10月30日

幼なじみが、「鶴子銀山を見に行ったが、大滝間歩がどこにあるか分からなかった」と言うので案内することにした。

佐渡金銀山が世界遺産登録を目指しているにもかかわらず、大滝間歩への案内板はなく、普通に行ったらまず分か

らない場所にあるのが残念だ。

以前佐渡市に問合せしたところによると、大滝間歩周辺は私有地が多いため案内板の設置が難しいのだと行ってい

たが、どうもそれだけが理由ではないような気がする。

意図的に人を遠ざけているのではないかと勘ぐってしまう。

大滝間歩だけ見に行くのではもったいないので、地図にある破線の道を青野峠まで行き、神社マークのある破線の

道で戻る計画を立てて臨んだ。

まずは中山トンネル手前から国仲北線に入り、大滝間歩から青野峠へと繋がるの破線の道を進んだ。

草は綺麗に刈ってあるものの、相変わらず案内板はない。

| 大滝間歩 |

間歩(坑道)は滝の中にあるので、濡れないよう予め用意してきた傘をさして入って見た。

| 坑道は滝の中にある | 濡れないよう傘をさして中に入って見る | 坑道は奥まで続いているようだが、立入禁止になっていた |

大滝間歩を見た後、破線の道を青野峠目指して進んだが、道はすぐに藪になり無くなった。

GPSを頼りに藪の中を進んでみるも道らしきものは見当たらず、イバラで手が血だらけになったところで断念。

| 国仲北線から大滝間歩へ繋がる道の入口 | 道が無くなり藪の中を探し回る | 急斜面の直登を試みるもイバラで手が血だらけになり断念 |

当初の計画を断念し、今度は代官屋敷跡から繋がる破線道で青野峠を目指すことにした。

こちらの道は百枚平に続く道なので迷うような所はなく、相川から青野峠へ繋がる林道に出た。

林道を青野峠まで進み、当初計画していた破線の道の出口付近を探すも、それらしきものは見当たらなかった。

帰りは上って来た所とは別の破線道を下り国仲北線まで戻った。

| 代官屋敷跡から繋がる破線道 | ピンクテープがあり迷うような所は無い | 代官屋敷跡から40分で林道に出た |

| 林道に出た所が笠取峠となっていた | 林道を青野峠に向かって進む | 青野峠から戻り笠取峠に戻り、帰りは左の破線道で下った |

| 植林地の中を下る | 沢根五十里地区の共有林のようだ | 国仲北線に出て代官屋敷跡まで戻った |

コースタイム

大滝間歩入口8:30-大滝間歩8:40-断念9:00

代官屋敷跡9:35-笠取峠10:15-青野峠11:05-笠取峠11:20-国仲北線11:35-代官屋敷跡11:45

岨巒堂山~金北山縦走路~金北山道 2022年9月18日

佐渡に渡った翌日、かねてから計画していた金北山道周遊コース走破を実行に移すことにした。

計画は梅津川から岨巒堂山に登り、そこから金北山縦走路のイモリ平に抜け、役の行者から金北山道で歌代登山

口に下るというもの。

初日からいきなりハードな計画だったが、台風14号の予想進路が20日佐渡通過となっていたので急ぐ必要があった。

500mlのペットボトル1本しか持たなかったことが、のちに悲惨な結果をもたらすことになるのだが、そもそも7時間

もあれ

ば戻って来れると安易に考えたのが間違いだった。

6時過ぎに梅津川登山口を出発。

2年前の11月に岨巒堂山に登った時は山頂まで1時間30分で辿り着いたが、この日はフェーン現象の影響で気温が

高く思うように足が進まない。

岨巒堂山分岐から山頂までの高低差100mの急登を一気に登り、山頂には20分遅れの8時に到着。

| 梅津川の支流大山沢を渡る | 直ぐに汗が噴きだし喉が渇くのも早い | 冷たい沢の水で汗を拭き喉を潤す |

| 岨巒堂山分岐 | 岨巒堂山山頂(標高751.1m) | 眼下に加茂湖と国仲平野を望む |

岨巒堂山からイモリ平、真砂の峰(中央)を望む

岨巒堂山から再び分岐まで一気に下り、イモリ平へは高低差150mを上り返すことになるが、これがまたきつかった。

| 標高差150mを上り返す | 開けた場所に出る | イモリ平 |

| イモリ平と真砂の峰を往復 | 左の山が岨巒堂山 | 真砂の峰(標高942m) |

イモリ平と真砂の峰を往復したあと、天狗の休場へと高度を上げて進んだ途端左足の脛がつった。

めまいもしたので暫く横になったがなかなか回復しない。

500mlのペットボトルの水も無くなり、脱水症状の一歩手前の状態になってしまったのかもしれない。

子供は500mlのペットボトルを2本持参していたが、すでに1本半が無くなっていた。

一口もらい喉を潤すが、焼け石に水。

子供に役の行者の先にある鏡池まで行って池の水を汲んで来てもらったが、とても飲む気のしない濁った水だった。

無いよりはましと金北山道を一気に下る。

また脛がつりめまいに襲われたので、濁った水をタオルで濾して口に含むがやはり抵抗がある。

役の行者から430m程下った所に小さな水たまりがあったので、上澄みをタッパーの蓋ですくって飲んだ。

多少濁ってはいたが、鏡池の濁った水よりはましだった。

子供にも飲むよう薦めたが頑なに拒み、梅津川まで我慢すると言って聞かない。

途中生っていたガマズミの実を二人でほおばりながら、何とか無事に歌代登山口まで行きつくことができた。

|

||

| 天狗の休場 脛がつって立ち上がれない |

役の行者(標高1,049m) ここから金北山道を歌代登山口に下る |

文助平、標高672mのピーク |

| いなほ平、標高408mのピーク | 歌代登山口 | 林道国仲北線から梅津川へ戻る |

コースタイム

梅津川登山口6:10-岨巒堂山8:00~8:25-イモリ平9:30-真砂の峰9:50-天狗の休場10:40-役の行者11:30-

文助平13:00-いなほ平13:35-歌代登山口14:10-梅津川登山口14:40

8時間30分

金北山道(きんぽくさんみち)

林道国仲北線から安養寺に下る分岐近くにある看板と、その先にある道がずっと気になっていたが、これが吉井道

と呼ばれる金北山道の一つであることが分かった。

金北山道は吉井道の他、新保道、真光寺道、横山道、長江道、梅津道があり、外海府側もいくつか道があるという。

国土地理院の古地図をよく見ると、加茂歌代から鏡池手前の役の行者まで繋がる金北山道があることも分かった。

これが梅津道と呼ばれるものだろうか。

加茂歌代の登山口から最近登った人の記録を見ると、ちゃんとした登山道になっていたので、岨巒堂山からイモリ

平を経由して役の行者から下れば、ちょっとした周遊コースが楽しめそうだ。

梅津川支流の青竜沢や御器清水沢を詰めて、登山道から戻るのも面白そうだ。

岨巒堂山経由は秋に計画するとして、取り敢えず梅津川支流の遡行と絡めて調査してみたい。

これが吉井道か

トネ越え道

トネ越え道は、トネのオーカン(往還)とも呼ばれ、物資交換や郵便配達、役人の交通路、牛の放牧など、

多方面に利用されてきたという。

トネ越えに興味を持ったのは山居道が始まりだったが、今では道跡すらないようなトネ越えがたくさんあることを知った。

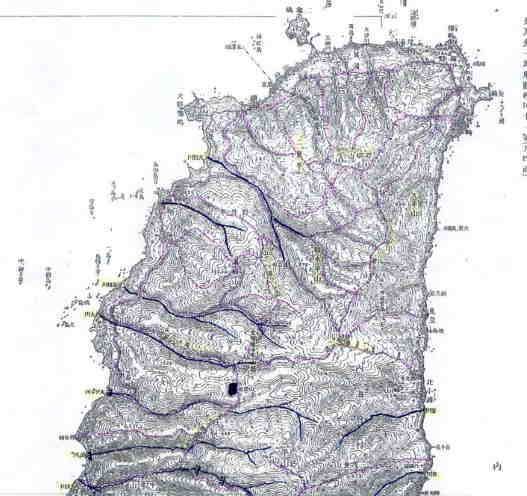

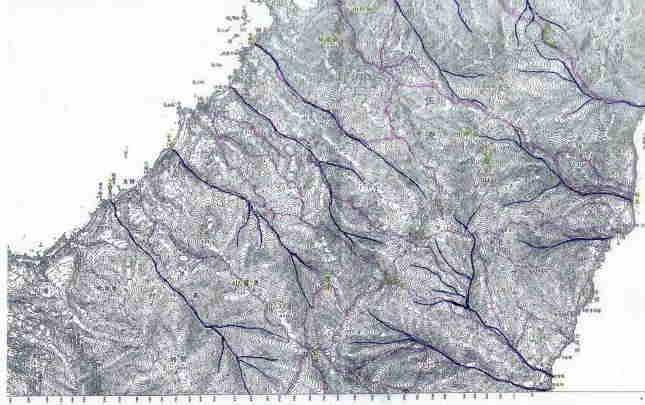

国土地理院の古地図を取得すれば確認できることが分かったが、子供が大学の図書館で見つけコピーしてきてくれた。

大正3年発行の5万分の1の地図で、黒姫越え、歌見越え、関越え、大倉越え、石名越え、小野見越えなどのトネ越え

道が網羅されている興味深いものだった。

山居道については、現在の市道海府幹線4号線(真更川~北小浦)と、岩谷口から小河内川~泊川~大ザレ川を通る

ルートだけでなく、弾野からの林道内海府1号線や、北鵜島から光明仏寺を経由する道も山居道であることが分かった。

※光明仏寺に通じる山居道は、岩谷口、真更川、北鵜島、願、鷲崎、見立、北小浦、虫崎の八ヶ村からなり、

一丁毎に道標が立てられていたとされる。

佐渡の5万分の1の地図の一部「鷲崎」

山居池を中心に5つの集落から山居道が繋がっているのが分かる

黒姫越え、歌見越え、関越え、大倉越え、石名越え、小野見越えなどトネ越え道が網羅されている

妙見山 2022年6月14日

三角点の標高は1,042.2mとあるが、実際の山頂はガメラレーダー横の標高1,055mの地点にある。

登山口の交流センター白雲台の標高が850mだから、実質登るのは200m程なので水も持たずに散歩気分で登った

が、これが結構きつかった。

| 登山口 |

交流センター白雲台は10時からなのでまだ誰もいない | 2台の車がやってきた |

| おしん林と呼ばれるブナ林 |

「ブナの水貰い」とあったので、裏に回って見ると | これがブナの水貰い |

| つつじひらコース分岐 |

高さ34mある航空自衛隊の警戒管制レーダー 通称ガメラレーダー |

山頂にある祠 |

コースタイム

白雲台登山口8:55-つつじひらコース分岐9:15-山頂9:20-白雲台登山口9:50

紅葉or黄葉

佐渡の山で紅葉が見頃を迎えるのは、毎年10月下旬から11月中旬にかけてだろうか。

場所にもよるが、金北山あたりだと11月中旬ではもう遅いかもしれない。

秋になり気温が低くなると緑色のクロロフィルが分解され、カロチノイドの色が目立って黄色になる。

また葉の付け根に離層ができ遮断されるため、蓄積した糖分からアントシアニンが生成され赤くなる。

残ったカロチノイドと生成されたアントシアニンの量のさじ加減で、紅葉の色が決まるのだという。

人が手を加えた人工的な紅葉よりも、褐色や黄色の中に、赤いモミジが点在するような紅葉が自然で好きだ。

金北山追分清水 2021.10.30

小倉川支流祓川 2021.10.28

| ヤマモミジ(カエデ科の落葉高木) | ウリハダカエデ(カエデ科の落葉高木) |

ヤマハゼ(ウルシ科の落葉小高木) |

| オオバクロモジ(クスノキ科の落葉低木) |

ナツハゼ(ツツジ科の落葉低木) |

イタヤカエデ(カエデ科の落葉高木) |

ナツハゼ

飯出山登山道を下っているとき水が底をつきかけたが、乾いた喉を潤してくれたのが黒く熟したナツハゼの

実だった。

黒く熟した実は甘酸っぱく美味しかったが、ジャムやリキュール、ドレッシングなどに加工できるようで、山の

黒真珠とも言われているそうだ。

夏にハゼノキのように赤く紅葉するのでこの名が付けられたとされる。

| ナツハゼ(ツツジ科の落葉低木) |

黒く熟したナツハゼの実 甘酸っぱい実が乾いた喉を潤してくれた |

片辺越えと大佐渡北線 2021年11月1日

外海府の南片辺集落から大塚山(882m)を通り、金北山の防衛省管理道路に通じる林道があるが、これが

片辺越えの外海府側の道であることが分かってきた。

一方で林道大佐渡北線は大佐渡スカイラインの相川方面から入川までを繋ぐ林道だが、部分的には開通し

ているものの、まだ全面開通には至っていない。

計画図ではちょうど戸地川の左俣と右俣、小俣川を横切るようになっているので、工事が始まった後のことを

考えると不安になってしまう。

いつも拝見している「佐渡の四季+α」さんの過去のブログ記事に、大塚山側から見た戸地川の白滝と、大佐渡北線

のことが書かれていたので、これを参考にして行ってみることにした。

国土地理院の地図を見る限り大塚山から下に林道が繋がっており、そこから戸地川のにじき沢に下りることができ

れば白滝まで行けるのではないかという期待もあった。

南片辺トンネルを抜けてすぐの、海側の旧道を相川方面に戻るように進んだがすぐに進入禁止の看板。

500m程戻ると山側に林道らしきものがあったが、二俣に分かれていてどっちに行っていのかが分からない。

左側に進んだがすぐに二手に分かれ右は通行止め、左に進んだが開けた田んぼが出てきて行き止まり。

二俣まで引き返し今度は右側を進んだが、これが大塚山へ続く林道境川線だった。

コンクリートで舗装はされているものの、車一台がやっと通れるような狭い道なので慎重に運転していった。

(国土地理院の地図事前保存を大塚山周辺しかやってなかったので、GPSで現在地確認できなかったのが敗因)

| 旧道を進むがすぐに進入禁止 |

二俣に分かれた林道があったがどっちが境川線か分からない |

左側に進んだがこちらは通行止め |

| 林道境川線を沢沿いに進む | 林道境川線(延長2,929m)の終点 |

大佐渡北線を舟山方面に進む 手前が北片辺方面 |

境川線を3㎞程進むと大佐渡北線に出た。

右が舟山、左が北片辺となっていたので右に500m進むと、今度は左から境川二号線が現れた。

そのまま境川大橋方面と書かれた大佐渡北線を1.5㎞程進んだが、土砂崩れで通行止め。

土砂が崩れてから相当経つようだが復旧工事はしないのだろうか。

今度は舟山方面と書かれた境川二号線を大塚山方面に進んだが、2㎞程進んだ標高700m付近でついにギブアップ。

ぬかるみが酷くなり、これ以上進むのは危険だった。

舟山というのは大塚山一帯の山を指すようで、この辺の杉は植林したものではなく天然スギ林なのだと言う。

まるで人工林と見間違うような美しい天然スギ林だった。

| 左舟山方面が林道境川二号線 境川大橋方面と書かれた大佐渡北線を進む |

アスファルトで舗装されているがだいぶ荒れている |

土砂崩れで通行できない 生えた草を見るとだいぶ経っているような感じだ |

| だいぶ昔の看板のようだが、今でも危険な道であるこには違いない |

大塚山から防衛省管理道路に通じる林道境川二号線(延長7,855m) |

これが舟山の天然スギ林だろうか 人工林と見間違うような天然スギ林だ |

帰りは大佐渡北線を北片辺へ抜けて帰ることにした。

途中ぬかるみにハマり、あわやの脱出不能にあせったが、車を下りて左手でアクセルを押しながら右手と肩でドア

を押してなんとか脱出に成功。

いざという時のためスコップやタイヤの下に敷くマットを積んでおく必要性を痛感した。

これでもう大丈夫と思っていたら北片辺方面もまさかの通行止め。

ぬかるみをまた戻ることを考えたら憂鬱になったが、草の生えた路肩ギリギリにタイヤを寄せて何とか戻ることに

成功。

元来た境川線で南辺辺まで戻ったが、ヒヤヒヤ連続の下見に終わった。

|

||

| 林道出ル尾線(延長4,296m)も通行止め | ぬかるみにハマりあわや脱出不能に やっぱり4駆じゃないと山道は危険だ |

林道北片辺二号線(延長910m) |

| 北片辺方面もまさかの通行止め | 北片辺の集落 |

左の岬は藻浦崎 |

大佐渡北線の工事主体は新潟県だが、その維持管理は佐渡市になっていた。

佐渡市農林水産課林業振興係の担当者を訪問して確認したところ、大佐渡北線は現状で終わりで今後の工事予定

はないとのことだった。

県の担当者の林道建設に対する評価が公開されていたので見てみたが、

林道整備により間伐等の森林施業が促進され森林の健全性が確保されるとともに、間伐された木材を主に島内に

おける住宅用資材として利用することにより、島内産材による住宅 建設の普及推進にも寄与しているとあった。

それ以外にも海岸線が災害により通行不能になった時の迂回路として利用できるとある。

算出根拠がわからない便益計算表では、木材生産便益や森林整備縮減便益以外に、ふれあい機会創出便益4億円

や災害時迂回路確保便益4億円などが計上されていたが、マイナス面の評価は皆無で、自画自賛のような評価内容

には疑問を感じてしまう。

今回大佐渡北線を通ってみて思ったが、少なくとも災害時の迂回路にはなりえないものだった。

地域経済活性化のための公共事業は理解できるものの、林道は作っても維持管理が大変なので、経済波及効果や

費用対効果の面から考えても難しいと言わざるを得ない。

金北山片辺越え~張骨沢 2021年10月30日

張骨沢の七つ滝は2020年の秋に下から遡行してみたが、一番目の滝を巻くことが出来ずに敗退していた。

七つ滝は標高680mから750mの等高線が詰まった場所に集中しているので、2番目以降の滝にどうやって辿り着く

かが課題だった。

9月に片辺越えのルートから金北山へ登った際、標高900mの地点で張骨沢の源流を横切ることが分かったが、そこ

から七つ滝まで下るには距離があり過ぎる。

国土地理院の地図を見る限り、登山ルートの標高790m~800mの間の緩やかな所を、張骨沢に向かって下りていく

のが最善手に思えたが、実際に行って見ないとこればかりは分からない。

9月に登った際、太いロープを上った所で迷ってしまったので、その現場検証を兼ねて再び片辺越えから北岳のブナ

林まで行く計画を立てた。

佐渡トレッキング協議会さんが新設した標柱の手前に車を止めて、沢口コースからスタート。

兵庫まで林道はあるが4駆じゃないので無理は禁物だ。

金北山はちょうど紅葉が見頃を迎え、登山道沿いのカエデやモミジ、クロモジなどの紅葉が美しい。

又次郎川内沢を越えてからはマーキングテープを頼りに慎重に登っていったが、ロープのある斜面の手前で見失

い、ロープのある場所とは違うガレ場に出てしまった。

ガレ場に出る際、掴まっていた木の枝が折れ1m程落下したが、落ちた場所がちょうど根曲がった木の幹だったので、

尾てい骨を強打してしまった。

しばらく悶絶状態だったが、最近不注意による怪我が続くようになったのが気になる。

引き返すのも面倒だったのでガレ場から左(西)に藪漕ぎして張骨沢の源頭に下り、前回同様張骨沢をブナ林の

入口まで下りて行った。

| 新設された標柱 |

紅葉が見頃 |

片辺越えへの分岐 |

| マーキングテープを頼りに登っていく | 標高800m付近の涸れ沢 | ロープのある場所とは違うガレ場に出てしまった |

| ガレ場から二の岳と妙見山を望む |

眼下に見える真野湾 |

藪漕ぎして張骨沢に下りる |

北岳のブナ林を見た後は張骨沢まで引き返し、前回迷った場所を検証すべくロープがある方向(東)に進んだ。

マーキングテープを途中で見失い、結構迷いながらもロープのある所に出たが、やっぱりロープのある所を左

(西)に進むで正解だった。

ガレ場に出てしまったのは、3つに谷筋が分かれたところを左に行かず、真ん中を進んでしまったのが原因だった。

標高800mの涸れ沢の所に古い木の案内板があり、書かれていたと思われる文字は消えて読めなかったが、

これが七つ滝へのルートなのだろうか。

しばらく進むと夫婦杉の看板が立て掛けられた杉が現れたが、かつては人が踏み入れていた場所に違いない。

取り敢えず標高770m付近の張骨沢まで下りてみたが、このすぐ下流に七つ滝が現れるのかもしれない。

今回はここまでにしたが、来年は七つ滝に絞って調査して見たい。

| 北岳のブナ林 | 張骨沢を渡り真っすぐ東に進む | 前回迷ったロープのある場所に出た |

| 標高800m、涸れ沢にあった古い木の看板 何と書かれていたのだろうか |

夫婦杉と書かれている | 夫婦杉 |

| 標高770m付近の張骨沢 |

いかにも岩魚が居そうな沢だが |

山ぶどうをほおばりながら下山した |

北岳のブナ林、標高950m付近

標高700m付近

標高650m付近

二箇沢三段の滝方面

| 天狗岩 |

トチノキ |

初盛ダム |

コースタイム

沢口登山口7:50-兵庫8:15-片辺分岐8:40-標高800m涸れ沢9:25-ガレ場9:55-北岳ブナ林10:20-夫婦杉11:05

-張骨沢11:15-兵庫12:50-沢口登山口13:20

合計5時間30分