佐渡Ⅱ

津神神社

津神神社は両津大川の津神島にある神社で、大川の調査の後に立ち寄ったが、訪れるのは初めてだった。

大川は江戸時代に北前船の港として栄えたところで、航海安全と商売繫盛の神として祀られてきたという。

赤い橋の先には安産の松があり、神社の裏手には私設灯台の善宝寺があった。

2025.3.12

津神神社

| 津神島へ渡る赤い橋 | 津神島へ渡るのは初めてだった | 大佐渡の山々を望む |

北雪酒造

高校の同級生、羽豆氏のもとを訪れた。

彼は北雪酒造の代表(現在は代表取締役会長)で、佐渡の北雪を世界のHOKUSETSUへと飛躍させた人物

として知られている。

最後に会ったのが第一回のにいがた酒の陣で、その後転勤になったので会うのは実に20年ぶりとなる。

初めて酒蔵を案内してもらい、近代的設備による自動化にも驚いたが、数々のアイデア商品の開発も手がけ

ていた。

「伝統と称して同じことを繰り返しているだけでは進化はないし、面白くない。挑戦して失敗しても、それは良い

失敗だ」と彼は言う。

最近ではオンキョーとのコラボ商品「純米加振音楽酒」がある。

梅酒はウイスキーかブランデーを使用するのがいいと教えてくれたので、今年はウイスキーで試してみようと

思っている。

2025.3.14

|

|

|

| 北雪酒造 | 酒蔵を案内してもらった | 試飲させてもらった |

佐渡平スキー場

3月に佐渡でスキーができるとは思いもしなかった。

例年は雪不足で2月には営業終了となるが、今シーズンはチェアリフトが設置されてから最多の営業日数と

なったという。

小さなスキー場だが、料金は午前半日券1,200円、レンタルスキー1,000円と、佐渡市か運営するだけあって

格安だ。(佐渡市在住のシニアならリフト券は無料)

北陸にいた時以来だから、滑るのは40年ぶりだったが、ボーゲンレベルで何とか滑れ楽しかった。

2025.3.13

| 佐渡平スキー場 | 昔はロープトゥだったが、今はチェアリフトもある | 今年は3月16日まで営業した |

佐渡の白鳥

稲刈りが終わった国仲平野では、エサを啄む朱鷺の姿が普通に見られるが、数年前から白鳥も見られるように なった。

何千キロも離れた遠いシベリアから、越冬のためにやって来るのだろう。

国仲平野の白鳥

2024.11.14

佐渡SUP

子供の高校の同級生2人が佐渡にやってきた。

それぞれ札幌と仙台の大学に進学していて、子供がしょっちゅう遊びにいっていたので、お礼に我が家に招待した

次第。

佐渡金山や相川の街を見て回った後、夕方佐和田の浜でサップを体験。

従来の寺や名所を巡る観光だけでなく、こういった体験型の佐渡観光もありだろう。

夕日SUP

|

|

| 初心者なので丁寧に教えてもらっていた 2024.9.27 |

夕日SUPの他、ナイトSUPもあるようだ |

東光寺

羽茂大崎から赤泊に抜ける途中に東光寺があったので立ち寄って見た。

1382年に創立された曹洞宗の寺で、この寺に住んでいたムジナの四天王・徳和の禅達の伝説が残っている。

禅達は新住職が入山すると好んで禅問答をしかけ、答えが拙いと寺を追い出したのだという。

|

|

| 東光寺 佐渡市(旧赤泊村)徳和3406 2024.9.22 |

ムジナの禅達の伝説が残っている |

風島弁天

外海府方面と違って前浜や東海岸へ足を運ぶ機会は滅多にないが、東立島から水津経由で帰った際、片野尾

にある風島弁天に立ち寄って見た。

地元では片野尾の弁天と呼ばれ、江の島、竹生島、宮島と並ぶ四弁財天の一つとされてるという。

高さ60mの巨岩で、頂上の祠までは行かなかったが、展望台からの眺めはすばらしかった。

|

|

|

| 風島弁天 2024.9.22 |

急な階段を登っていく | 展望台からの眺め |

幸福地蔵(しあわせじぞう)

深浦の帰り、強清水にある湧水を汲んでから宿根木の幸福地蔵にも立ち寄って見た。

今迄も道路から見えていたが、あまり興味がわかず素通りしていた。

高さが17.5mもあり、日本一大きい地蔵と言われているそうだ。

羽茂のバラロードは見頃を過ぎ、蓮華峰寺の紫陽花はこれからだった。

2024.6.19

幸福地蔵

長者ヶ橋と深浦の入り江

小木方面まで出掛けたので、深浦まで足を延ばしてみた。

子供の頃、深浦の地名自体は深浦小学校や中学校があったことから知ってはいたが、南佐渡方面には疎くどこに

あるかまでは詳しく知らなかった。

県道佐渡一周線沿いの駐車場から見る長者ヶ橋と深浦の入り江が、ちょっとした観光名所になっている。

深い入り江にある深浦には2002年にエクストラドーズド橋を採用した海上橋ができたが、かつては隣の沢崎とは船

で行き来していたという。

閉校した深浦小学校の校舎は鼓童の訓練所として使われているそうだ。

長者ヶ橋と深浦の集落

|

|

| 深浦の入り江 2024.6.19 | 溶岩が隆起してできた深浦海岸 |

加茂湖展望の丘

両津の椎崎諏訪神社の奥に、加茂湖が見下ろせるビュースポットがあることを初めて知った。

椎崎温泉がある高台で、高校生の頃に親戚の酒屋のバイトでホテルに酒を配達した記憶があるが、こんな展望台が

できているとは知らなかった。

金丸の集落を通る道路が蛇行しているのは、昔の小倉川を埋め立てて作った道路だからで、小倉川がたびたび洪水

を起こすので流れを変えたからだ。

道路に面するところが玄関ではなく裏口になっている家もまだ残っている。

加茂湖展望の丘から 2023.6.21

|

|

| トキのテラスから大佐渡を望む | 金丸から小倉川と大佐渡を望む |

初夏の山で目立つのが、フジとキリの花。

どちらも紫色で、高尚な雰囲気が漂う花だ。

伊藤邦男「佐渡の花携帯版」によれば、「フジの花が咲くと田植え(国仲)」、「フジの花が咲くと小鯛が獲れる(莚場)」

など、フジの開花は田植えや鯛漁の目安とされた農事花や漁事花だったという。

また、花の宿る活霊が豊作と豊漁をもたらすと信じられ、フジを焚かない伝承が今も伝えられているのだそうだ。

佐渡はフジの花が多い

キリには鳳凰が住むと言われ、花札の12月札には「桐に鳳凰」が描かれている。

軽くて湿気を通さず、割れや狂いが少ない上に燃えにくい性質のため、良質の木材としてタンスや家具、楽器の

材料として広く使われてきた。

また、家紋や紋章としても用いられている。

小倉あたりに栽培桐の桐山があったが、需要がなくなったのか最近は見かけなくなってしまった。

キリの花 2023.5.22

イワユリの花を見ようと外海府の藻浦崎まで出掛けたが、タイミング悪くスタート直後の佐渡ロングライドとかち

合ってしまった。

佐渡ロングライドが開催されてることを知らなかった自分が悪いのだが、相川から延々と続く自転車の列には

参った。

今年はイワユリもトビシマカンゾウも、例年になく開花が早かったようだ。

2023.5.21

藻浦崎のイワユリ

佐渡ロングライド 南片辺トンネル入口

世阿弥の道

多田から笠取峠を越えて小倉へ繋がる15㎞の古道がある。

世阿弥の道とも呼ばれるもので、世阿弥が佐渡に流された時に通った道だという。

今回小倉側からちょっとだけ覗いて見ることにした。

登り口は旧小倉小学校の裏手にあり、ここからピークの「異体文字の碑」までは、高低差150mを一気に登る。

水も持たずに手ぶらで登ったが、すでに70歳を過ぎていた世阿弥が、本当に通ったのかと疑いたくなるような

道だった。

異体文字の碑の先で舗装道路に出たが、野田の集落も前から気になっていた。

小倉川ダムの下から繋がる道はあるが、小倉小学校や畑野中学校へはどうやって通っていたのだろう。

まさか世阿弥の道で小学校を行き来していたわけではないだろう。

小倉出身の同級生に会った時にでも聞いてみようと思っている。

2023.3.23

|

|

|

| 廃校になった小倉小学校の裏手から登る | 異体文字の碑までは、高低差150mの一気の登り | 異体文字の碑は登り切ったピークにある |

|

|

|

| 舗装道路に出た 真っすぐ行けば八瀬松から猿八に抜ける道に突き当たる |

野田集落の田んぼ | 耕作放棄が多くなった小倉の棚田だが、ここではまだがんばって米を作っている |

とんかつ中堀

子供の頃からある店で、佐渡でカツ丼と言えばタレカツ丼の中堀だが、最後に訪れたのはもう20年以上も前のこと。

今でも1,000円未満でカツ丼やヒレカツ定食が食べられるのは嬉しい。

ヒレカツ定食は中で1,000円、大でも1,200円だ。

2023.3.18

|

|

|

| とんかつ中堀 佐渡市河原田本町184 |

カツ丼(上) 780円 | ヒレカツ定食 900円 |

弾崎灯台

釜川を調査した後、弾崎灯台から二ツ亀、賽の河原と見てから帰ることにした。

弾崎灯台は佐渡の最北端にあり、灯台守夫婦を描いた映画「喜びも悲しみも幾歳月」の舞台にもなった所。

20年以上前に一度だけ訪れたことがあり、その頃は秋でコスモスが咲いていて綺麗な印象だったが、今では隣接

するはじき野フィールドパークは閉鎖され、喜びも悲しみも幾歳月の像がある所は草むらで荒れ放題だった。

以前は人を感知して主題歌が流れるようになっていたようだが...。

2023.3.17

喜びも悲しみも幾歳月の銅像と弾崎灯台

二ツ亀

弾崎灯台の次に向かったのは佐渡の観光名所二ツ亀で、夏は海水浴場やキャンプ場としても賑う場所だ。

二ツ亀ビューホテルの駐車場に車を止め海までの道を下りたが、高低差は70m程あるので結構辛い。

沖の島と磯の島の二つを合わせて二ツ亀と呼ぶそうで、小豆島のエンジェルロードと同じように満潮時は離れ

小島になってしまい渡れない。

海岸線には遊歩道があり、賽の河原から願の集落まで繋がっている。

2023.3.17

沖の島と磯の島の二つの島からなる

|

|

| 大野亀 | こんな岩も |

小豆島のエンジェルロード

|

|

賽の河原

賽の河原まで足を延ばしたのは、賽の河原よりも側を流れる小さな川に、滝マークがあるのが気になっていたからだ。

滝までは行って見なかったが、また機会があれば挑戦してみたい。

この付近には、昭和33年に発行された国定公園シリーズの記念切手に描かれている「扇岩」があったが、昭和40年

の高波(前年の新潟地震の影響)で崩壊してしまったという。

2023.3.17

賽の河原

地図に滝マークがある川

島のなかの島

旧新穂村に島という集落がある。

島の中に島があるというのも不思議な話だが、集落の周りはすべて田んぼで、田植え前の水をはった頃に金北山

から見ると、島の形になっているのがよく分かる。

四方を新穂川、地持院川、洞丸川、行谷川に囲まれ、昔から水害のリスクが極めて高いところでもあった。

母親の実家がこの島だったので、子供の頃は盆と正月の里帰りに同行した。

まだ家に車がなかった頃で、最寄りのバス停がある新穂からは距離にして2.5㎞、反対側の吉井からでも2㎞は

歩かなければならなかった。

夏はまだしも冬は寒くて辛く、特に吹雪の日は遮るものがなく、泣きながら歩いた記憶がある。

写真右側の田んぼの中に見えるのが島集落

佐渡写真帖

子供が大学の図書館から「佐渡写真帖」なる本を借りてきてくれた。

佐渡の写真家であり登山家でもある、近藤福雄の生誕100年を記念して、2000年に出版された写真集だった。

鹿ノ浦四十二曲がりの写真や、片辺越えなど山のことが書かれた遺稿がとても興味深く、借りてきたのだと言う。

写真には大正から昭和にかけての人々の暮らしや文化、そして今では失われてしまった風景などが収められていた。

沢根l港から小木港を経由して直江津まで船が出ていたことや、水津に外海府と同じような難所があったことなど、

写真を見て初めて知ることも多かった。

全国に「あやめ池」なるものは数あれど、「かきつばた池」と名乗っているところを見たことがない。

金北山からの縦走路にも「あやめ池」があるが、自生しているのはもちろんカキツバタだ。

周知の通り、アヤメは乾燥地を好むので、池などの湿地には自生しない。

カキツバタもハナショウブもアヤメ科の植物だからそれでいいのかもしれないが、どうも釈然としなかった。

ところがだ、近藤福雄の遺稿にはちゃんと「かきつばた池」と書かれてあったのだ。

折角「かきつばた池」と呼んでいたものを、いつ誰が「あやめ池」と書き換えてしまったのか。

とても残念な話だ。

2022.12.14

安国寺村

旧畑野町に下畑(しもばた)という集落がある。

金畑線(金井-畑野線)の小倉川沿いにある小さな集落で、実家のある目黒町の隣の集落だが、子供の頃は学校帰り

に寄り道する場所には入ってなかった。

中学生の頃、夏休みに下畑の玉作遺跡の発掘調査があり、その作業に駆り出されたことがあった。

発掘に関わっていた先生が担当する歴史クラブの一員でもなかったし、自ら進んで参加するようなことは考えられ

ないので、たぶん「駆り出された」で合っていたと思われる。

炎天下の中、アイスクリーム1本で手伝わされた記憶しか残っていない。

そんな下畑が安国寺村(※)だったことを、江戸時代の地図「佐渡国全図」を見て初めて知った。

佐渡にいる間はほぼ毎日のように下畑集落を通っているのに、安国寺という寺があることも知らなかった。

安国寺は南北朝時代に足利尊氏、直義兄弟により、日本各地に設けられた臨済宗の寺で、66ヶ国に設置とある。

ネットで検索すると、66ヶ国の安国寺一覧に下畑の安国寺も載っていたが、今は臨済宗ではなく浄土宗の寺だという。

今度帰省した際に訪ねて見ようと思っている。

※雑太群多安国寺村、明治22年に畑野村に統合

2022.12.12

笠取峠

全国的にもよくある名前の笠取峠だが、自分が認識しているだけでも佐渡に3ヵ所の笠取峠がある。

一つ目は、佐渡に流された世阿弥が通った道として知られている、旧畑野町丸山~小倉間にある笠取峠。

二つ目は、海府大橋ができる前まで岩谷口から大ザレ川を渡り、真更川に抜ける難所にあった笠取峠。

そして三つ目は、鶴子銀山から上相川に繋がる古道(西五十里道・鶴子道)にある笠取峠だ。

風が強くて笠が飛ばされたからなのか、それとも疲れと暑さで笠を取ったからなのか諸説あるようだが、どちら

にしてもこんなにあっちこっちにあると、違う名前にできなかったのかと思ってしまう。

以前多摩川の水源がある笠取山に登ったが、佐渡の羽茂にも笠取山があって、こちらもちょっと気になっている。

2022.12.7

|

|

| 西五十里道・鶴子道にある笠取峠 | 海府大橋ができる迄の難所だった笠取峠 |

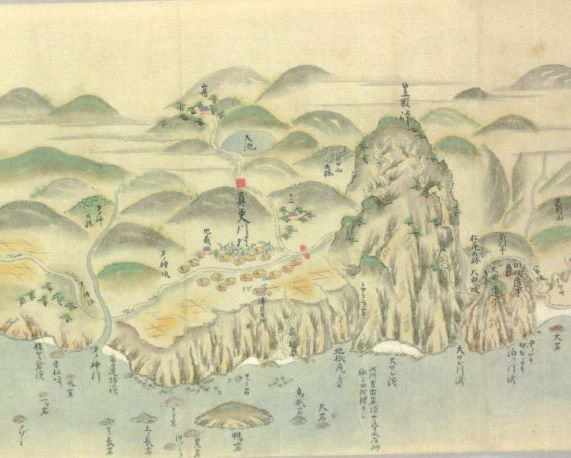

佐渡国全図

国立国会図書館デジタルコレクションで、江戸時代に描かれた佐渡の地図をインターネット閲覧できることを知った。

「佐渡国全図」というもので、現在の川と名前が違うところが結構あってとても興味深い。

浄蓮坊川は才の神川になっていて、山居の池は大池だし、大川と名のつく川がやたらと多く登場する。

虫崎の古川は「ふるかわ」ではなく、やはり「こごう」だった。

鹿ノ浦の安寿塚がある所の川は戸中川(※)となっていて、上流に戸中鉱山があるのも気になった。

※境川とか鹿野浦川と書かれた資料もある。

2022.12.2

北片辺、南片辺~鹿ノ浦付近

真更川付近、デフォルメされた笠取峠が凄い

背合のバス停

子供の頃からあるバス停だが、あめやの桟橋と同じで、SNSで紹介されてから一躍人気スポットになった。

こんな所が観光名所になるなんて、誰が想像しただろうか。

もはや定期観光バスで、神社や寺を見て回る時代じゃないのだろう。

背合(せなごう)は旧真野町の真野湾沿いにある集落で、かつては真野小学校の背合分校もあったところ。

小学生の頃に町の金物屋で初めて六角の磯竿を買い、釣りに出掛けたのがこの海岸で、中学生の頃は泳ぎに

行くと言えば背合の海だった。

自分たちは「せなご」と呼んでいたが、「せなごう」が正しいようだ。

2022.11.4

慶宮寺八祖堂

旧畑野町宮川にある慶宮寺は順徳上皇第一皇女の慶子女王ゆかりの寺で、奥の院の八祖堂は真言宗の八大祖師

が祀られ、中には八角形の回転厨子があることで知られている。

中学校に上がるまでは、小倉川を越えて後山方面に遊びに行くことはなかった。

後山地区には後山小学校があって、畑野小学校に通う者の遊び場としては領域外であり、小倉川を越えて入ること

ははばかられた。

中学校に入り一緒になると、後山の生徒ともすぐに仲良くなったので、自然と後山方面に遊びに行く機会が増えた。

慶宮寺の八祖堂もその一つで、冬には参道の階段をスキーのジャンプ台に仕立てて遊んだのを思い出す。

2022.11.6

椿尾の石切場跡(岩塚山石丁場)

石工の里と呼ばれていた椿尾には、多くの石工職人が住んでいたそうだ。

椿尾の石切場は石の材質が柔らかく、お地蔵さん彫りに最適だったからだと言う。

2022.11.3

| 夏焼・利右エ門丁場 | 山口・才の神丁場 | |

| 五郎平丁場 | 岩壁に大きなスズメバチの巣があった | まだスズメバチが出入りしていた |

大膳神社

午前中に金剛山に登った後、午後からは未だ行ったことのない大膳神社を訪ねて見ることにした。

大膳神社は能舞台がある所で有名で、先月の日テレ「ヒルナンデス」で、ナンチャンとオードリー若林もここを

訪れていたので気になっていた。

駐車場に着くとやたらに車が多いので驚いたが、ちょうど俳優の高橋英樹さんがテレビ番組の収録の最中だった。

鬼太鼓と一緒に何やらやっていたので近くで聞いていると、どうやらNHKのEテレ「新・にっぽんの芸能」の番組

収録だったようで、11月18日の夜に放送されると言う。

2022.11.3

| 大膳神社能舞台 |

仙道温泉 湯林荘

存在そのものは知っていたが、何となく行く気にはなれなかった。

近くに「はたの温泉松泉閣」があるので、古びた仙道温泉に敢えて行く理由はなかった。

一人で入って来た子供の感想は、古いけど普通に入れる温泉だと。

新潟ではお馴染みの塚田牛乳のビン牛乳が置いてあるそうだ。

|

|

| 仙道温泉 湯林荘 |

旧畑野町栗野江にある |

あめやの桟橋

子供の頃からある佐和田海水浴場の桟橋だが、インスタグラムで紹介されてから一躍人気スポットになった。

この桟橋の歴史は古く、明治の頃にはすでにあったようで、この桟橋を引き継いだ味噌醸造業の飴屋さんにちなん

で「あめやの桟橋」と呼ばれるているのだという。

桟橋で写真を撮る人が後を絶たないが、たまに桟橋に居座って釣りをする人がいるが迷惑な話だろう。

2022.9.25

二ツ岩大明神

二つ岩さんの名で親しまれている二ツ岩大明神は、佐渡の貉(ムジナ=狸)の総大将である団三郎を祀っている。

帰省のたびに母親に頼まれ連れて行っていたが、当時の面影はなく荒廃していたのには驚いた。

当時は個人や企業から祈願が成就した時に奉納される、赤い鳥居がところ狭しと隙間なく並んでいたが、ほとんど

が朽ち果てスカスカになっている。

本堂の屋根は崩落し、ブルーシートに覆われたままの状態だった。

2022.9.25

荒廃してしまった参道

| 二ツ岩大明神の入口 | 本堂 屋根は崩落し、ブルーシートに覆われたまま |

旧相川拘置支所

相川の古い街並みを歩くのは初めてのこと。

今回の宇賀神社、二ツ岩大明神、旧相川拘置支所、時鐘楼は、すべて子供がセレクトしてくれたもの。

佐渡で生まれ育っても訪れたことない場所は他にもたくさんあるが、観光客でもないので目的がなければ訪れない

のは極自然のことだろう。

| 居房棟 | 独居房 |

時鐘楼(じしょうろう)

旧相川拘置支所から京町通りを下り、「佐渡の四季+α」さんのブログでよく拝見する時鐘楼などを見てまわった。

| 時鐘楼 | 京町通り |

宇賀神社

島民から宇賀神さんの名で親しまれている宇賀神社は、旧両津市両尾の標高106mの山頂にあり、600段もの石段を

登らないと辿り着けない。

宇賀神さんを訪ねるのは今回が初めてだが、佐渡の観光地と呼ばれる所はほとんど行き尽くし、残されたのは神社

や寺だけになってしまった。

2022.9.24

宇賀神社参道

| 宇賀神社参道入口 | 標高106mの山頂に建つ宇賀神社 | 山頂から両尾方面を望む |

仏舎利塔

小佐渡の山中に白い塔のようなものがあるのが気になっていたが、宇賀神社の帰りに立ち寄って見ることにした。

ちょうど河崎川の源流あたりになるのだろうか。

舗装された道路だったので、スムーズに辿り着くことができた。

立派な仏舎利塔で、下から見えるだけあって上からの眺めもすばらしいものだった。

2022.9.24

| 佐渡仏舎利塔 佐渡市河崎(旧両津市河崎)標高292.7mの地点 |

眼下に両津市街と加茂湖を望む |

日蓮聖人大銅像

旧両津市加茂歌代にある日蓮聖人の銅像。

こんなものをいつだれがと思っていたが、日蓮宗開宗750年慶讃事業として、全国の僧侶や信徒の協力で

建てられたそうだ。

高さは台座も含めると26mもあるという。

2022.9.24

日蓮聖人の銅像

佐渡汽船両津港ターミナル 利き酒サーバー

9月23日、佐渡汽船の両津港ターミナルの売店に、佐渡五蔵の日本酒が飲める利き酒サーバーが登場した。

早速、家人の出迎えついでに立ち寄ってみた。

試飲料金はぐい呑みが200円で、コイン3枚で300円。(ぐい呑みは持ち帰りできる)

初日、一番人気があったのは金鶴の上弦の月だとか。

因みに佐渡に渡る前に新潟駅のぽんしゅ館にも立ち寄ったが、こちらはコイン5枚で500円。

新潟全酒蔵の代表銘柄の中から好きな酒を選んで利き酒ができる。

2022.9.23

両津港ターミナル利き酒サーバー

|

|

| こちらは新潟駅にある「ぽんしゅ館」の利き酒サーバー 新潟全酒蔵の代表銘柄を利き酒できる 2022.9.17 |

ぽんしゅ館はコイン5枚で500円 この日はなぜかサービスで6枚だった |

彼岸花

仙道温泉から帰って来た子供が、帰り道にたくさんの彼岸花が咲いていたと教えてくれた。

翌日行って見ると、咲いていた場所は同級生の家の田んぼで、こんなになっているとは今までまったく知らなかった。

よくもまあこれだけ植えたものだ。

2022.9.25 杉崎の彼岸花(旧畑野町)

光明仏寺

浄蓮坊川を調査した帰りに光明仏寺に立ち寄った。

光明仏寺は真更川から海府幹線4号線を北小浦方面に進み、山居池を過ぎた先の山中にある。

今は廃寺となっているようだが、その歴史は古く、開基は江戸時代にまで遡る。

寺の周辺一帯を山居と言い、浄土宗の僧侶木喰弾誓(もくじきたんせい)が佐渡に渡り修業した場所であり、

光明仏は弾誓上人の異名で、以後木喰弾誓一派の修業地となったと言われている。

※木喰とは五穀を断ち、木の実や草などを食べて修業することとある。

光明仏寺に通じる山居道は、岩谷口、真更川、北鵜島、願、鷲崎、見立、北小浦、虫崎の周辺8ヶ村から

繋がっていたようだが、ちょうど浄蓮坊川上流の右沢を詰めると光明仏寺に辿り着くようだった。

機会があれば、浄蓮坊川上流の調査と兼ねて挑戦したいと思っている。

2022.9.21

羽茂城跡

佐渡で生まれ育っても、羽茂(旧羽茂町)のことはよく知らなかった。

小学校の遠足で度津神社に行ったことと、マルダイ味噌の工場見学くらいしか記憶にない。

高校の同級生に羽茂出身者がいなかったのは、地元に羽茂高校があったからだろうか。

羽茂城は城山と呼ばれる所にあった山城で、羽茂本間氏の居城だったが、越後の上杉景勝の佐渡攻めで

落城した。

佐渡ではとにかく本間姓が多い。

2022.6.12

| 本丸跡に建つ五社神社 |

大平高原のトビシマカンゾウ

大佐渡スカイラインの大平高原に咲くトビシマカンゾウが見頃だった。

人の手によって植えられたものなので大野亀のようにはいかないが、株数が増えれば新たな名所になるかもしれない。

2022.6.14

乙和池

妙見山に登った後、乙和池にも立ち寄った。

上の平湿原より池の規模は小さいものの、浮島自体は上の平湿原のものと比べても遜色ない。

5年前に訪れた時よりも浮島が大きくなったような気もする。

2022.6.14

上の平湿原

上の平湿原は、内海府の北松ヶ崎と外海府の小田を結ぶ大倉越えの標高600mにある天然湖沼で、湖沼の約60%が

浮島状の湿原になっている。

馬首川を源流まで詰めてやっとのことで辿りついた。

2022.6.13

大野亀のトビシマカンゾウ

6月初めが見頃だったので、すでに終盤を迎えていたが、大野川に入る前に立ち寄って見た。

早朝6時なのでまだ観光客は誰もいなかったが、帰る頃には駐車場は「わナンバー」でいっぱいだった。

2022.6.11

羽茂の春風バラロード

羽茂大橋の地名と行った人のブログを頼りに出掛けてみたが、なかなか場所が見つけられない。

やっとのことで探し当てたが、随分と分かり辛い所にあった。

地元の柿農家の人が個人的に植えたものだそうで、春風はバラの品種だと言う。

2022.6.12

国仲平野

外海府方面に出掛ける時は、どうしても朝が早くになる。

4時半過ぎに家を出たら、ちょうど両津方面から朝日が顔を出すところだった。

2022.5.20 4:42

実家の裏に下りて行って見たら、田植え前の田んぼに金北山が映っていた。

山はこれから藪に覆われ入り辛くなる。

2022.5.10

長谷寺の牡丹

牡丹の花が見頃ということで出掛けて見たが、「え!、これだけ?」って感じでちょっとがっかり。

もう少したくさん咲いているのか思ったのに。

2022.5.11

知りたくなる佐渡

兄が本を出版した。

佐渡のことをもっと知りたい人は読んでみて下さい。

佐渡汽船の乗り場とかにも置いてあると思います。

2022.4.15

佐渡ジオパーク

数年前からだろうか。

佐渡金銀山の世界遺産登録を諦め、佐渡ジオパークにシフトしたんじゃないかと思えるほどパンフレットが溢れ、

映像などでも盛んにをPRしていた。

興味のない人にとっては昔からある岩や崖にしか見えないが、地質学者や関係者には価値のあるものなんだろう。

大須鼻の活断層 崖にしか見えない 2022.3.22

千本鼻(高千) 2022.3.17

帆掛島(高千) 白く見えるのはなぜだろう 2022.3.17

影の神(後尾) 寝ている牛に見えるのだとか 2022.3.17

鰐峰(関) 左奥に大野亀、右奥に跳坂(Z坂)が見える 2022.3.17

真野湾に沈む夕日(大須鼻) 2022.3.22

最後の最後に夕日を見ることができた

佐渡の地酒

旧真野町がアルコール共和国と呼ばれていた頃は4軒もの酒蔵があったが、笑久保(えくぼ)がなくなり、菊波も

なくなり、今は真野鶴と真稜だけになってしまった。

佐渡全体でも北雪、金鶴、天領盃を合わせて5軒だけになってしまった。

北雪は同級生なので昔からよく飲んではいるが、天領盃や金鶴にはあまり馴染みがなかった。

そこで今回5軒の酒蔵の一番安い酒(普通酒または本醸造)で、飲み比べをしてみることに。

天領盃と真野鶴は普通酒がなく本醸造が一番安かったので、金鶴の本醸造と比較した。

コスパから言ったら北雪なんだが、金鶴や真稜もなかなかどうして、どれも甲乙つけがたい。

北雪や真野鶴は全国区だが、金鶴や真稜、天領盃などはあまり出回ってなく、佐渡に居る時しか飲めないのも魅力。

金北山

3月16日に佐渡へ渡ってからずっと天気が悪く、帰る前の日の午後になってやっと晴天となった。

1週間いて夕日が見れたのこの日一日だけ。

ジャガイモはぬかるんだままの畑に植えてきたが、どうなることやら。

新保ダムから金北山を望む

2022.3.22

| 畑野坊ケ浦から 2022.3.21 |

国仲皆川から 2022.3.22 |

真野湾から 2022.3.22 |

| 真ん中の低い所が片辺越え 2022.3.22 |

金井方面から 2022.3.22 |

両津湾から 2022.3.23 |

ナベツル

国仲平野の田んぼに、見たことのない鳥がいたので調べたら、渡り鳥のナベツルだった。

世界の生息数1万羽の90%近くが、鹿児島県の出水市で冬を越すのだという。

佐渡で見られるのは15年振りのことで、3月29日の時点で15羽が確認されている。

ナベツル

佐渡市皆川 2022.3.23