佐渡の花

春の花を見に佐渡を訪れる人は多い。

周囲220㎞、総面積855k㎡の島だが、植物の数はおよそ1,700種にも及ぶと言われている。

佐渡が位置する北緯38度線は、北方植物の南限であり、南方植物の北限ラインだからと専門家は言う。

佐渡の山野草スポットは大佐度の山が中心で、なかでも金北山やドンデン山は登山道もよく整備されている。

ただし注意しなければならないのは訪れる時期。

スプリングエフェメラル(春のはかない命)と呼ばれるように、春の花は花期がたいへん短い。

その年の雪の量にもよるが、ゴールデンウィークの頃ならほぼ間違いない。

ドンデン山への登山道で、梅津川源流部のアオネバ渓谷は、花の桃源郷と呼ばれている。

サルメンエビネ

佐渡トレッキング協議会のIさんのブログにはたくさんの野生ランが紹介されているが、佐渡には野生ランが

50余種もあると言われるから驚きだ。

エビネやコケイランはよく見かけるが、今回サルメンエビネを初めて見ることが出来た。

名前の由来は、唇弁が赤茶色で能楽で使う猿面に似ていることに由る。

|

|

| サルメンエビネ | 2024.5.22 戸地川 岨巒堂山の登山道でも見かけた |

白いツリフネソウ

赤(ピンク)と黄色だけだと思っていたが、白い花もあることを初めて知った。

羽茂方面の滝巡りをしたときに見たツリフネソウは半分以上が白だったのには驚いた。

佐渡トレッキング協議会のIさんのコメントには、「やはりシロバナは特別花に見える」とあったが、羽茂では特別

とは思えないほど咲いていた。

白とピンクのツリフネソウ 2023.9.28

ナギナタコウジュ

地味な花だが、葉や花の形から一目でシソ科の花だと分かった。

穂全体がナギナタの刃のように反り返るところからな名づけられたという。

独特な強い香り(悪臭?)があるそうだが、佐渡トレッキング協議会のIさんも怖すぎて匂いは嗅がなかったそうだ。

2023.10.2

|

|

| ナギナタコウジュ(シソ科) |

スプリングエフェメラル

春の花は目まぐるしく移り変わっていく。

雪解けを待たずして咲きだす、トップバッターのキクバオウレンに始まり、フクジュソウ、オオミスミソウ、

キクザキイチゲの早起き御三家が後に続く。

アマナ、エゾエンゴサク、ショウジョウバカマ、エンレイソウたちも早起き組だ。

|

|

|

| キクバオウレン 2023.3.21 長江川 |

フクジュソウ 2023.3.21 安養寺川 |

キクザキイチゲ 2023.3.21長江川 |

|

|

|

| オオミスミソウ 2023.3.22 鹿ノ浦川 |

オオミスミソウ 2023.3.22 鹿ノ浦川 |

アマナ 2023.3.22 鹿ノ浦川 |

|

|

|

| ミヤマカタバミ 2023.3.21 安養寺川 |

キクザキイチゲ 2023.3.19 大野川 |

エゾエンゴサク 2023.3.21 長江川 |

金北山縦走路の花

9月から10月にかけて、ドンデン高原や金北山縦走路では、エゾリンドウやツリガネニンジン、ウメバチソウ、

センブリといった秋の花が見頃を迎える。

沢沿いに下ればヤマトリカブトやツリフネソウの群落も見ることができる。

2022.9.18 イモリ平~真砂の峰

| ミヤマコゴメグサ | ウメバチソウ | エゾリンドウ |

| センブリ | アキノキリンソウ | クサボタン |

ギンリョウソウ

上の平湿原一帯はギンリョウソウの群生地だった。 2022.6.13

花の島

ジェットフォイルの中はトレッキング姿のご婦人達でいっぱいだった。

トレッキング協議会のIさんが言ってた通り、今年は多くの人が花目当てに佐渡を訪れているようだ。

カタクリやキクザキイチゲはもう終盤を迎え、標高の高い所でしか見られないが、ちょうどシラネアオイが赤紫色

の大輪を咲かせ見頃を迎えている。

雨に濡れると花びらが透明なることで知られているサンカヨウも見頃で、中でも片辺越えの途中の湿地には、

知る人ぞ知るサンカヨウの大群落地がある。

(昨年金北山登山道で出会ったご婦人も、この群落地のことをご存知だった)

2022.5

| カタクリ 標高800mを過ぎたあたりにはまだ残っていた |

キクザキイチゲ カタクリ同様もう終盤を迎えている |

サンカヨウ 雨に濡れると花びらが透明になる |

| ヒトリシズカ | ネコノメソウ | チゴユリ |

| ナガハシスミレ | ミヤマキケマン | ミヤマカタバミ 日がさささないと花が開かない |

5月に入ると金北山やドンデン山のあちらこちらで、シラネアオイの群落を見ることができる。

シラネアオイは日本の固有種で1科1属1種で、この花目当てに佐渡を訪れる人も多い。

| 1科1属1種で日本の固有種 | 白花タイプのものもある 2022.5.12 金北山登山道 |

エンレイソウはとても地味な花で、花が咲くまで15年も掛かるのが名前の由来。

花が終わると黒い実を付けるが、熟した実は甘酸っぱくて美味しいという。

| 外花被片が緑色のタイプ | 外花被片が褐紫色のタイプ 2022.5.12 金北山登山道 |

オオイワカガミは春の花のラストバッターで、ピンク色以外に白花タイプもある。

名前の由来になった葉は艶やかで、鏡のように光っている。

| 基本はピンク色 |

白花タイプ 2022.5.16 両尾山 |

ヤマオダマキは初夏に見られる花だが、黒姫川の林道沿いにたくさん咲いていた。

高山種のミヤマオダマキは佐渡には自生しないという。

| ヤマオダマキはキンポウゲ科の多年草 |

黄色と赤紫色のコントラストが美しい 2022.5.18 黒姫川 |

晩春から初夏にかけて、谷を鮮やかに彩るのはタニウツギの花。

ピンクの花がひと際よく目立つ。

| タニウツギはスイカズラ科の落葉低木 田植えの頃に咲き始めるのでタウエバナとも呼ばれる |

ピンクの花が美しい 2022.5.15 歌見川 |

ギンリョウソウモドキ

佐渡トレッキング協議会事務局長のIさんは、仕事柄とは言え山の花にとても詳しい。

山と花の最新情報が掲載されたブログを見るのが楽しみで、まだ知らない花がたくさんあり興味深い。

事務局を訪れた際、秋には珍しいギンリョウソウを見たと話したら、それはギンリョウソウではなく

ギンリョウソウモドキだと教えてくれた。

見た目はまったく同じで素人には違いが分からないが、ギンリョウソウが見られるのが初夏で、

ギンリョウソウモドキは秋というのが大きな違いか。

ギンリョウソウモドキ(ツバキ科の腐生植物)

2021.9.13 金北山片辺越え

秋の花

渓流沿いや登山道で目立つ花の一つがヤマトリカブトで、鮮やかな紫の花が秋を彩る。

猛毒の植物として知られるが、減毒加工した根は漢方薬として優れた効果があり、かつては佐渡の特産として

全国に出荷されたと言う。

| ツリフネソウ(ツリフネソウ科の一年草) 2021.9.12 久知川 |

ヤマトリカブト(キンポウゲ科の多年草) 2021.9.12 久知川 |

トリカブトは佐渡の山で普通に見られる 2021.9.13 新保川 |

| キツリフネ(ツリフネソウ科の一年草) 2021.9.11 小河内川 |

ハクサンシャジン? 2021.9.13 金北山 |

ツリガネニンジンorハクサンシャジン 違いが分からない 2021.9.13 金北山 |

| アキノキリンソウ(キク科の多年草) 2021.9.13 金北山 |

クサボタン(キンポウゲ科の多年草) 2021.9.13 金北山 |

ツチアケビ(ラン科の腐生植物) 2021.9.13 金北山 |

ツチアケビ

ウインナーソーセージをぶら下げたような実が目立つが、これでもラン科の植物なのだとか。

ショウキランやギンリョウソウと同じ腐生植物で葉緑素を持たず、ナラタケの菌糸束を取り込み共生するのだという。

|

|

| 金北山登山道で見かけたツチアケビ 2019.10.20 |

こちらは福岡市の椎原川で見かけたもの ウインナーソーセージをぶら下げたような実が特徴 |

初夏の花

初夏に渓流沿いで見られるのは、ウツボグサやオウバギボウシ、ヤマオダマキといったところ。

サイハイランはどことなく汚い感じがする花だが、咲き始めのものをよく見るとラン科の花に見えないこともない。

| オオバギボウシ(ユリ科の多年草) 2021.6.18 石花川 |

ウツボグサ(シソ科の多年草) 2021.6.18 石花川 |

ヤグルマソウ(ユキノシタ科の多年草) 2021.6.16 和木川 |

| ヤマオダマ(キキンポウゲ科の多年草) 2021.6.16 和木川 |

サイハイラン(ラン科科の多年草) とてもランの仲間とは思えないような地味な花 |

采配のように見えることから名付けられた 2021.6.18 石花川 |

晩春の花

賑やかだった春の花も終わりになり、初夏の花へと移り変わっていく。

早春の花のような派手さはないものの、渓流沿いに咲く可憐な花々は、釣り人の目を楽しませてくれる。

| オオイワカガミ(イワウメ科の多年草) 2021.5.18 長江川 |

オオイワカガミ 淡いピンクや白花も見られる。 2021.5.18 長江川 |

コケイラン(ユリ科の多年草) 2021.5.18 長江川 |

| コンロンソウ(アブラナ科の多年草) 2021.5.13 北狄川 |

ニリンソウ(キンポウゲ科の多年草) 2021.5.11 大山川 |

オオタチツボスミレ(スミレ科の多年草) 2021.5.11 大山川 |

| ホウチャクソウ(ユリ科の多年草) 2021.5.13 北狄川 |

エンレイソウの果実(ユリ科の多年草) 食べたことはないが、甘酸っぱくて旨いらしい。 2021.5.13 北狄川 |

コウライテンナンショウ(サトイモ科の多年草) 2021.5.13 北狄川 |

花の島

スプリングエフェメラルと呼ばれるように、春の花は目まぐるしく移り変わっていく。

フクジュソウ、オオミスミソウ、キクザキイチゲの早起き御三家から始まり、エゾエンゴサク、ショウジョウバカマと続く。

4月後半からはカタクリの群生とシラネアオイの大輪が見頃を迎え、オオイワカガミが締めくくる。

| エゾエンゴサク(ケシ科の多年草) 2021.3.27 戸地川 |

青、青紫、赤紫、ピンクと変化に富む。 2021.3.27 戸地川 |

キクザキイチゲ(キンポウゲ科の多年草) 2021.3.27 戸地川 |

| キクザキイチゲの青花タイプ 2021.3.29 石花川 |

キクザキイチゲの白花タイプ 2021.3.20 和木川 |

沢沿いの斜面に群生していた。 2021.3.27 戸地川 |

雪割草の名前で親しまれているオオミスミソウは、七変化と言われるように変異がとても多い。

特に日本海側のものは花が大きく色が濃いのが特徴。

花びらも6枚から8枚が基本だが千重咲きなど種類が多く、これほど変異の多い花は他にないと言われている。

| 2021.3.27 戸地川 | 2021.3.29 石花川 | 2021.3.29 石花川 |

| 2021.3.29 石花川 | 2021.3.27 戸地川 |

2021.3.27 戸地川 |

ナニワズやアラゲヒョウタンボクも早春を代表する樹木の花。

アラゲヒョウタンボクはスイカズラ科特有の赤い実を付け食べられるが、ヒョウタンボクの実は有毒だと言う。

| アマナ(ユリ科の多年草) 2021.3.29 石花川 |

キバナノアマナ(ユリ科の多年草) 2021.3.23 大ザレの滝 |

エンレイソウ(ユリ科の多年草) 2021.3.29 石花川 |

| ミヤマキケマン(ケシ科の多年草) 2021.3.29 石花川 |

ナニワズ(ジンチョウゲ科の落葉小低木) 2021.3.27 戸地川 |

アラゲヒョウタンボク(スイカズラ科の落葉低木) 2021.3.26 小倉峠 |

ピンクのキクザキイチゲ

佐渡トレッキング協議会のブログに、珍しいピンクのキクザキイチゲが、白瀬登山道で咲いるのを見つけたと

あったが、石花川の水路跡でも咲いていてびっくりした。

白花タイプや青紫タイプは普通に見られるが、ピンクのものは初めてだった。

大佐渡の山では白いカタクリも見られるそうだが、一度は見てみたいものだ。

2021.3.29 石花川水路跡

白布の滝周辺は春の花の真っ盛りで、まさに百花繚乱、スプリングエフェメラルの世界だった。

佐渡は花の島と言うだけのことはある。

斜面を覆うフクジュソウの群落

| ショウジョウバカマ | フクジュソウ | エゾエンゴサク |

| キクザキイチゲ |

ミヤマカタバミ | オオミスミソウ |

2020年10月6日 大佐渡縦走路で出会った花

エゾリンドウ

草原や草むらの中など、縦走路のいたるところで見られたエゾリンドウの花。

青紫色の花がとても綺麗だ。

蕾のような花は開かないものだと思っていたが、ちゃんと開いている花もあったので、日が当たれば開くのだろう。

センブリ

リンドウ科の二年草で、小さな花が可憐で美しい。

千回振り出しても苦いのでこの名がついたようだが、良薬は口に苦しで胃腸として使われる。

振り出すとは、熱湯の中にしばらく浸すことを言う。

ウメバチソウ

ユキノシタ科の多年草で、名前の由来は梅の花の形をした、天満宮の梅鉢紋に似ているからだと言う。

自家受粉を避けるため、オシベの方が先熟する雌雄異熟の花。

ツリガネニンジン

キキョウ科の多年草。

「山でうまいはオケラにトトキ」とうたわれるトトキは、ツリガネニンジンのことで、春の若芽は山菜として利用される。

ドンデン山の草原でもたくさん見られたが、平地から山地まで佐渡全土で見ることができる。

ダイモンジソウ

ユキノシタ科の多年草で、花の形が漢字の大の文字に見えるのが名前の由来。

沢沿いなどの湿った所で見られる。

ミヤマコゴメグサ

ゴマノハグサ科の一年草で、縦走路の草地で見かけた花。

うっかりすると見落としてしまいそうな小さな花だ。

アキノキリンソウ

キク科の多年草。

秋の山地に咲く黄色い花の代表で、鮮やかな黄色い花がよく目立つ。

クサボタンの実

サワグルミ

入川の帰り、川沿いにはクルミの木がたくさんあり、花のようなものがいくつも垂れ下がっていた。

てっきり、秋に実をつけるオニグルミだと思っていたが、帰ってから図鑑で確認すると、サワグルミという別物だった。

葉がオニグルミと同じ形だったので違いがわからなかったが、垂れ下がった花のようなものが実だと分かった。

垂れ下がった数珠のようなものが実だと分かった。

2020.6.12 入川

初夏の花

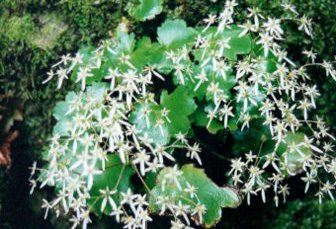

6月、佐渡の山は深い緑に覆われ、白い花がひと際目立つようになる。

春のような派手さはないものの、それでも十分に釣り人の目を楽しませてくれる。

根元から上まで白い花をつけた木がたくさん目についたので、何の木だろうとよく見ると、木に蔓が巻きついて

花を咲かせているものだった。

花はアジサイによく似ている。

帰ってから図鑑で調べてみると、ツルアジサイというユキノシタ科のつる性植物であることが分かった。

ヤマブキショウマやヤグルマソウなど、この時期佐渡の山では白い花が多く見られる。

| ヤマブキショウマ(バラ科の多年草) 白い花穂がよく目立つ 2020.6.12 入川 |

ウツボグサ(シソ科の多年草) 2020.6.12 入川 |

ホオノキ(モクレン科の落葉高木) モクレン科らしい大輪の花を咲かせる 2020.6.3 新保川 |

| タニウツギ(スイカズラ科の落葉低木) 2020.6.3 新保川 |

ヤマオダマキ(キンポウゲ科の多年草) 2020.6.5 和木川 |

ヤグルマソウ(ユキノシタ科の多年草) 矢車状の大きな葉が特徴 2020.6.12 入川 |

| オオバギボウシ(ユリ科の多年草) 2020.6.17 梅津川 |

ツルアジサイ(ユキノシタ科のつる性木本) 木に巻きつき白い花をたくさん咲かせていた 2020.6.12 入川 |

コケイラン(ラン科の多年草) 佐渡には多い野生のランだと言う 2020.6.3 新保川 |

トビシマカンゾウ

5月の終わりから6月にかけて、佐渡の海岸線では、トビシマカンゾウやイワユリが見頃を迎える。

トビシマカンゾウはユリ科の多年草で、ニッコウキスゲに似ているが、山形県の飛島や佐渡などに分布する特産種。

大野亀 2020.6.2

イワユリ

2020.6.2

スプリングエフェメラル

春、雪解けとともにまず顔を出すのが、フクジュソウとオオミスミソウ。

オオミスミソウは雪割草とも呼ばれ、その字の如く雪を割って顔を出す。

4月からはショウジョウバカマにエゾエンゴサク、カタクリ、シラネアオイと続き佐渡の山は百花繚乱の季節を迎える。

フクジュソウ 2020.3.8 和木川

オオミスミソウ 2020.3.18 長江川

| フクジュソウ 2020.3.8 和木川 |

フクジュソウ 2020.3.8 和木川 |

キクザキイチゲ 2020.3.8 和木川 |

| キクザキイチゲ 2020.3.8 和木川 |

キクザキイチゲ 2020.3.8 和木川 |

オオミスミソウ 2020.3.9 石花川 |

| オオミスミソウ 2020.3.9 石花川 |

オオミスミソウ 2020.3.12 大ザレ川 |

オオミスミソウ 2020.3.12 大ザレ川 |

| オオミスミソウ 2020.3.12 大ザレ川 |

オオミスミソウ 2020.3.12 大ザレ川 |

キクバオウレン 2020.3.18 長江川 |

夏の花

ヤマユリ

大佐渡スカイライン沿いに群生する姿は見事で、大きな花と甘く強烈な香りが特徴の日本特産種。

ユリの女王の名にふさわしい風格を持っている。

2017.8.5 大佐渡スカイライン

| ユリ科の中では最大級の花を咲かせる。 |

花の香りが甘く濃厚でとても強い。 |

オオバギボウシ

梅雨の頃から夏にかけて、渓流沿いや山の湿った斜面で淡い紫色の花を咲かせる。

ユリ科の多年草で、若芽は山菜の「ウルイ」として有名だが、敢えて食べようとは思わない山菜の一つ。

クセのない味で、春先になると栽培したものがスーパーにも出回る。

2019.6.20 入川

ウツボグサ

シソ科の多年草。

渓流沿いの明るく開けた場所や林道沿いでよく見かけ、青紫色の花がよく目立つ。

名前は、武士が弓矢を入れて背中に背負った靫に似ていることに由来する。

花が枯れた後の夏枯草(カゴソウ)は生薬名で、消炎や利尿効果があると言われる。

2019.6.20 入川

初夏の花

釣り場に向かう道すがら、やたらに白い花を咲かせる木が目についた。

車を止めて観察すると木は2種類で、一つはマルバアオダモで、もう一つはウワミズザクラだということが分かった。

マルバアオダモ

モクセイ科の落葉高木で、樹皮は暗灰色で滑らか。

ナンジャモンジャの木(ヒトツバタゴ)のような花をたくさん咲かせるので、初夏の山ではよく目立つ。

マルバとつくのは葉が丸いからではなく、アオダモの葉には鋸歯があるが、マルバアオダモは鋸歯が目立たないから。

2019.5.8 藤津川

ウワミズザクラ

バラ科の落葉高木で白いブラシのような総をたくさんつける。

実はアンニンゴと呼ばれ、芳香があり塩漬けや果実酒として人気があるようだ。

2019.5.8 藤津川

フジ

フジの花も一斉に咲きだした。

桜の開花もそうだが、関東地方よりも半月程遅れる感じだ。

花は綺麗なフジだが木や竹に巻き付く厄介者で、実家の屋敷にもたくさんのフジが生え困っている。

2019.5.20 新保川

ナヨクサフジ

マメ科の一年草で、河原や川の土手に大群落を作る。

一目でマメ科の植物だと分かったが、子供の頃は見かけない花だった。

ヨーロッパ原産の帰化植物で、全国的に大繁殖しているようだが、佐渡もあっという間に制圧されてしまった感じだ。

セイタカアワダチソウと同じように、根から他の植物を攻撃する物質を出して駆逐する、アレロパシー効果を持つ。

秋になると同じ土手にセイタカアワダチソウが群生するが、この二者は競合しないのだろうか。

漢字で書くと「弱草藤」だが、弱いどころか強すぎる。

国府川沿いに群生するナヨクサフジ。

2019.5.23 国府川

トビシマカンゾウ

大野亀のトビシマカンゾウは観光名所として有名だが、最近は真野湾沿いでも群落が見られるようになった。

ユリ科の多年草でニッコウキスゲに似ているが、山形県の飛島や佐渡などに分布する特産種。

毎年6月上旬には大野亀でカンゾウ祭りが開催される。

2018.5.23 旧真野町背合

シラネアオイ

5月に入るとニリンソウやキクザキイチゲに代わり、シラネアオイの大輪が佐渡の渓流を彩るようになる。

1属1種の日本固有種で、淡い青紫色の花(萼片)が山野草愛好家に人気がある。

金北山登山道沿いにも多く見られ、この花を目当てに佐渡にやって来る登山者もいるようだ。

| キンポウゲ科の多年草で、1属1種の日本固有種 2019.5.8 藤津川 |

渓流沿いの崖でも多く見られる。 2019.5.8 藤津川 |

春の花

石花川のオオミスミソウ

ピンクと白花タイプが圧倒的に多かった。

エゾエンゴサクも咲きだした。

2019.3.19 石花川

キクバオウレン

キンポウゲ科の多年草で、根茎は胃腸薬として利用される。

葉の形から、ミツバオウレンやセリバオウレンなどの種類もあるが、一般的にオウレンと言えば本種を指す。

春の花のトップバッターで、線香花火のような小さな花が何とも可憐だ。

2019.3.15 長江川

ナニワズ

ジンチョウゲ科の落葉小低木で、早春に黄色い花を咲かせる。

佐渡ではナニワズの花が咲くころになると野良仕事が忙しくなるので、この花のことを嫁泣かせと呼んでいた。

2月から3月にかけて、オウレン、フクジュソウ、オオミスミソウが先陣を切り、キクザキイチゲ、

ショウジョウバカマ、エンレイソウが後に続く。

2019.3.12 戸地川

福寿草

早春を代表する花だが、佐渡の山にこれほどの福寿草が自生しているとは知らなかった。

行く先々で福寿草の大群落が見られ、とにかく凄いの一言だった。

2019.3.15 長江川

オオミスミソウ(大三角草)

キンポウゲ科の多年草で、雪割草として親しまれている山野草。

商品価値が高いため日本各地で激減しているが、佐渡の山ではまだ普通に見ることができる。

千葉のホームセンターでも佐渡産として売られていた。

日本海側のものは花が大きく、色が濃いのが特徴。

花びらの数も6枚から8枚が基本だが千重咲きなど種類が多く、これほど変異の多い花は他にないと言われている。

佐渡のオオミスミソウは桃色系が多いが、白色や濃い赤色も見られる。

金北山登山道では沢口コースや尾口コース沿いのミズナラの林床に多い。

花期は3月から5月初旬。

|

|

|

| 赤色、花びらは6枚~8枚 2003.4.27 |

濃赤色、花びらは7枚 2003.5.4 |

淡紅色、花びらは7枚 2003.5.4 |

|

|

|

| 濃い藍紫色、花びらは6枚~8枚 2003.4.27 |

藍紫色、花びらは6枚 2006.5.3 |

淡い藍紫色、花びらは6枚 2004.5.1 |

|

|

|

| 桃色、花びらは10枚 2003.5.4 |

淡い桃色、花びらは6枚 2006.5.3 |

濃い桃色、花びらは6枚~9枚 2003.5.4 |

|

|

|

| 白色、花びらは7枚~9枚 2003.5.4 |

白色、花びらは6枚~7枚 2004.5.1 |

白色、花びらは6枚~7枚 2007.5.4 |

|

|

|

| 白色、桃色、藍紫色と混生 2003.5.4 |

白地に淡い桃色、花びらは6枚~7枚 2004.5.1 |

紫紅色、花びらは6枚~7枚 2003.4.27 |

フクジュソウ(福寿草)

キンポウゲ科の多年草。

早春を代表する花で、春の早起き御三家の一つに数えられる。

花期は3月から4月。

|

|

| 新保川沿いの土手に群生する 2018.3.31 |

雪解けとともに咲く春の早起き御三家の一つ |

キクザキイチゲ(菊咲一花)

キンポウゲ科の多年草で、春の早起き御三家の一つに数えられる。

花の色は白や青紫、赤紫と変化に富みたいへん美しい。

新保川の沢沿いや、登山道脇の林床に群生する姿は見事だ。

花期は3月から5月初旬。

|

|

| 花の色は白が多い 沢筋や林床に群生する 2006.5.4 |

赤紫や青紫もよく見かける 2006.5.4 |

カタクリ(片栗)

ユリ科の多年草で、春の山に群生するスプリングエフェメラルの代表格。

発芽から花が咲くまで8年も掛かるという。

佐渡では、大佐度スカイライン沿いにも群生していて、手軽に見ることができる。

おひたしや和え物、天ぷらなど山菜としても利用できる。

花期は3月下旬から5月初旬。

|

|

| 明るい林床のあっちこっちで大群落が見られる 2006.5.4 |

佐渡のカタクリの葉には斑紋がないのが特徴 2005.5.4 |

エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)

ケシ科の多年草で、カタクリと一緒に群生する姿は見事だ。

青紫色の花がとてもきれいで、私の最も好きな花の一つ。

佐渡ではヤマエンゴサクも見られるが、圧倒的にエゾエンゴサクが多いようだ。

一般にケシ科の植物は毒性があるが、エンゴサク類は別で若芽は山菜として利用できる。

花期は3月下旬から5月初旬。

|

|

| 淡い青が多いが、赤紫や青紫と変化に富む 2006.5.4 |

スカイブルーのような青が私のお気に入り 2004.5.1 |

ショウジョウバカマ(猩々袴)

ユリ科の多年草で、日本海側の雪国に多い常緑の多年草。

葉をロゼット状に広げ、鮮やかなピンクの花が特徴。

育てやすい山野草で人気もある。

金北山登山道では姫ヶ沢沿いに多く見られる。

花期は3月下旬から5月初旬。

|

|

| 沢筋や湿った岩場に多い 2003.4.27 |

濃いピンク 2006.5.3 |

ヒトリシズカ(一人静)

センリョウ科の多年草。

源義経の愛妾、静御前の静が名の由来で、山野草ファンには特に人気の花。

林道沿い明るい場所に多く見られる。

花期は4月から5月初旬。

|

|

| 林道沿い明るい場所に多く見られる 2004.5.1 |

2004.5.1 |

ザゼンソウ(座禅草)

坊主が座禅を組む姿からこの名がある。

悪臭があり、英名はスカンクキャベッジという。

渓流沿いの湿地帯に多く、同じサトイモ科のミズバショウに近い。

金北山登山道では、ジュンサイ池や沢口コースから神子岩に至る湿地帯に多く見られる。

花期は3月下旬から5月初旬。

|

|

| 沢沿いの湿った場所に多い 2004.5.1 |

坊主が座禅を組む姿が名前の由来 1993.5.6 |

サンカヨウ(山荷葉)

メギ科の多年草で、蕗のような大きな葉の上から出て咲く白い花が特徴。

雨に濡れると、花びらがガラス細工のような透明に変わる。

若芽は山菜として利用でき、また花が終わったあとにできる青紫色の実も甘く食べられる。

花期は4月下旬から5月下旬。

|

|

| 蕗のような大きな葉の上から出て咲く白い花が特徴 1993.5.6 |

白い花は可憐で美しい 雨に濡れると花びらはガラスのように透き通る 2004.5.1 |

シラネアオイ(白根葵)

シラネアオイ科の多年草で、一属一種の日本特産種。

雪解けのあとに咲く淡青紫色の大輪が美しい。

直射日光には弱いようで、花はなんとなく弱々しい。

金北山の登山道から山頂まで、至るところでシラネアオイの大輪を見ることができる。

花期は4月下旬から5月下旬。

|

|

| 金北山山頂に咲くシラネアオイ 2018.5.21 |

新保川の沢沿いでも多く見られる 2004.5.1 |

ミヤマカタバミ(深山傍食)

カタバミ科の多年草。

この花の写真を撮るのは難しい。

曇天の日や早朝は花びらを閉じていて、晴天の日しか花は開かない。

花期は4月から5月。

|

|

| 晴天の日しか花は開かない 2006.5.4 |

日が昇るまで花は開かない 2006.5.4 |

ニリンソウ(二輪草)

キンポウゲ科の多年草。

沢沿いに大群落をつくる。

キンポウゲ科だが、ニリンソウは無毒で山菜として利用される。

金北山登山道では、初盛コースの姫ヶ沢沿いに多く見られる。

花期は4月から5月初旬。

|

|

| 姫ヶ沢沿いに群生する二輪草 2006.5.4 |

2006.5.3 |

エンレイソウ(延齢草)

ユリ科の多年草で、独特な形の花が特徴。

名前の由来は花が咲くまで15年も掛かることから。

花期は4月から5月下旬。

|

|

| 大きな3枚の葉の間から花が出てくる 2006.5.3 |

2006.5.3 |

オオタチツボスミレ(大立壺菫)

スミレ科の多年草。

日本海側の雪国に多く、タチツボスミレに似るが、全体に大型。

花期は4月から5月中旬。

|

|

| 林道の縁などに群生する 2005.5.4 |

タチツボスミレより葉が大きく丸いのが特徴 2006.5.3 |

ナガハシスミレ(長嘴菫)

スミレ科の多年草。

天狗スミレと呼ばれるように、距が長くて目立つのが特徴。

こちらもオオタチツボスミレ同様、日本海型のスミレの代表格。

花期は4月から5月。

|

|

| 長い距が目立つ 2008.5.5 |

天狗スミレとも呼ばれる 2007.5.4 |

スミレサイシン(菫細辛)

スミレ科の多年草。

日本海型のスミレの代表格の一つ。

花期は4月から6月。

|

|

| スミレサイシンは葉に光沢がある 2018.5.21 |

花は淡い青紫で大きい 2006.5.3 |

オオイワカガミ(大岩鏡)

イワウメ科の多年草。

葉が鏡のように艶やかなのが特徴。

春の花としては遅咲きで、オオミスミソウやキクザキイチゲ、カタクリなどが終わった頃から咲き始める。

花期は5月から6月。

|

|

| 5月の初旬頃から咲き始める 2005.5.4 |

まれに白花タイプも見られる 葉が鏡のように艶やかなのが特徴 2018.5.21 |

エチゴキジムシロ(越後黄地莚)

バラ科の多年草。

キジムシロに似るが、分布は新潟県以北に限定される。

金北山登山道では、比較的高いところの、標高800m付近から見られる。

花期は5月から6月。

|

|

| 沢口コースの天目清水付近 2004.5.1 |

日当たりのいい尾根筋に多く見られる 2004.5.1 |

ワサビ(山葵)

アブラナ科の多年草。

新保川の沢筋で何ヶ所か見られるが、片辺コースへ分岐した先の小さな沢に群生している山葵は見事だった。

花期は短く4月下旬から5月上旬。

|

|

| この年はまだ花が咲いていなかった 2006.5.3 |

葉も茎も根も花も山菜として利用できる 2007.5.4 |

チゴユリ(稚児百合)

ユリ科の多年草。

小さくてかわいらしい花が名前の由来。

目立たない小さな花だが登山道沿いによく見られる。

花期は5月から6月。

|

|

| 可憐な花を稚児に見立てたのが名前の由来 2008.5.5 |

金北山の登山道沿いで見られる 2018.5.21 |

トビシマカンゾウ(飛島萱草)

ユリ科の多年草。

大野亀の群落は有名で、毎年6月上旬にはカンゾウ祭りが行われる。

最近は真野湾沿いの崖地でも群落が見られるようになってきた。

ニッコウキスゲに似るが、山形県の飛島と酒田海岸と佐渡だけに見られる特産種。

花期は5月中旬~6月上旬。

|

|

| 真野湾沿いの崖地でも群落が見られる 2018.5.23 旧真野町背合 |

山形県の飛島と酒田海岸と佐渡だけに見られる特産種 |

ネムノキ(合歓木)

マメ科の落葉高木。

梅雨の頃にピンクの長い花糸(おしべ)が目立ちとても美しい。

葉は夜になると閉じて垂れ下がるので、ネムノキの名がついた由。

花期は6月から7月。

|

|

| ピンクの花が美しい 2012.7.24 小倉川 |

長い糸状の花はおしべ |

ホタルブクロ(蛍袋)

キキョウ科の多年草。

釣鐘状の大きな花が特徴で、夏になると林の縁や土手などでよく見られる。

花の色は紅紫色が一般的だが、佐渡のものは全部白色で、紅紫色のものは見たことがない。

花期は6月から7月。

|

|

| 2018.7.4 戸地川 | 佐渡のものは全部白色タイプ |

オカトラノオ(丘虎尾)

サクラソウ科の多年草。

白い小さな花をたくさんつけて垂れ下がる。

名前は虎の尾からきたものだろうが、垂れ下がった尾に迫力はない。

花期は6月から7月。

|

|

| 日当たりにいい林道脇などで見られる 2012.7.24 岩首 |

白い小さな花をたくさんつける 2018.7.3 戸地川 |

ヤブカンゾウ(藪萱草)

ユリ科の多年草。

人家の周りや田んぼの土手などにも見られ、カンゾウの仲間では珍しい八重咲の花が特徴。

3倍体のため種子はできない。

春先の若芽は山菜として利用される。

花期は7月から8月。

|

|

| カンゾウの仲間では珍しい八重咲が特徴 2012.7.24 岩首 |

藪に生えるためこの名で呼ばれる 2018.7.6 |

ウツボグサ(靫草)

シソ科の多年草。

名前は、武士が弓矢を入れて背中に背負った靫に似ていることに由来する。

花が枯れた後の夏枯草(カゴソウ)は生薬名で、消炎や利尿効果があると言う。

明るい林道沿いや、ドンデン山などの日当たりのいい高原に多く見られる。

花期は6月から8月。

|

|

| 2018.7.2 戸地川 |

2013.8.9 ドンデン高原 |

クガイソウ(九蓋草)

ゴマノハグサ科の多年草。

茎に輪生する葉が幾層にもなることから、九階草または九蓋草の名がついた。

新保川の沢沿いからドンデン山の高原まで、至る所で出会うことができる。

花期は7月から8月。

|

|

| 2007.7.25 新保川 |

2010.7.28 新保川 |

クルマユリ(車百合)

ユリ科の多年草。

亜高山帯以上で見かける赤いユリは、このクルマユリだけ。

葉が車の形につくのでこの名がある。

沢口コースの登山道沿いや、新保川沿いの斜面によく見られる。

花期は7月から8月。

|

|

| 夏の登山道でひと際目立つクルマユリの花 2007.7.25 沢口コース |

葉が車の形につくのでコオニユリと区別がつく |

オオウバユリ(大姥百合)

ユリ科の多年草。

高さは2mにもなり、大きな緑白色の花が、薄暗い夏の森の中でもよく目立つ。

花が咲く頃に葉はほとんど枯れてしまうため、歯(葉)のない姥に例えたのが名の由来。

球根は山菜として利用される。

花期は7月から8月。

|

|

| ウバユリの北方系でウバユリも大きい 2009.7.29 新保川 |

緑白色の花が20個程重なりあうようにつく 2010.7.28 新保川 |

ヤマユリ(山百合)

ユリ科の多年草。

白い大きな花と強い香りが特徴で、ユリの女王とも呼ばれている。

夏、大佐渡スカイライン沿いに群生する姿は見事だ。

球根は山菜として茶わん蒸しなどに利用される。

花期は7月から8月。

|

|

| 大佐渡スカイライン沿いに群生するヤマユリ 2017.8.5 |

球根は山菜として茶わん蒸しなどに利用される 2017.8.5 |

ヤマトリカブト(山鳥兜)

キンポウゲ科の多年草。

猛毒のトリカブトも減毒加工した根は、漢方薬として優れた薬効を持つとされる。

かつて、佐渡から全国へ出荷された特産品であった。

花期は8月から9月。

|

|

| 花の色は赤紫や青紫が一般的 2015.8.13 新保川 |

2018.9.26 ドンデン高原 |

ツリガネニンジン(釣鐘人参)

キキョウ科の多年草。

「山でうまいはオケラにトトキ」とうたわれるトトキは、ツリガネニンジンのこと。

春の若芽は山菜として人気がある。

平地から高原まで、佐渡全土で見ることができる。

花期は7月下旬~9月。

|

|

| 輪生するのが特徴 2009.7.30 |

ドンデン高原に群生するツリガネニンジン 2018.9.26 |

ソバナ(岨菜)

キキョウ科の多年草。

ツリガネニンジンに似るが、ツリガネニンジンのように輪生せず、沢沿いでたまに見かける程度。

キキョウ科の特徴でもあるベルフラワーが可愛い。

ツリガネニンジン同様山菜として利用される。

花期は7月下旬~9月。

|

|

| ツリガネニンジンに似るが輪生しない 2003.8.7 新保川 |

キキョウ科の特徴ベルフラワーが可愛い 1995.9.8 新保川 |

ジャコウソウ(麝香草)

シソ科の多年草。

茎や葉に良い香りがあるので、この名がついたようだが、実際麝香の香りはしなかった。

湿ったところを好むのか、新保川の沢沿いに多く見られた。

花期は8月から9月。

|

|

| 1996.8.16 新保川 |

麝香の香りはしなかった 1996.8.16 |

ツリフネソウ(釣舟草)

ツリフネソウ科の一年草。

渓流沿いに大群落をつくる。

帆をかけた舟に見立て、釣舟草と名がついたと言われる。

花期は8月から9月。

|

|

| 沢筋に群生するツリフネソウ 2002.9.14 新保川 |

帆をかけた舟に見立てたのだろうか 2004.9.18 新保川 |

カワミドリ(河碧)

シソ科の多年草。

河原など湿ったところに見られる。

穂状に花を密につけるが、あまり派手さのない花だ。

かぜ薬などの漢方薬として利用されるという。

花期は8月から9月。

|

|

| 河原など湿ったところに多い 2002.9.14 新保川 |

2018.9.26 戸地川 |

ダイモンジソウ(大文字草)

ユキノシタ科の多年草。

花の形が大の文字に見えるのが名前の由来。

水しぶきを浴びるような、渓流の岩場に多く見られる。

花期は9月から10月。

|

|

| 渓流の湿った岩場に多い 2002.9.14 新保川 |

下の2弁が長く漢字の大の字に見える 2018.9.26 戸地川 |