思い出の渓

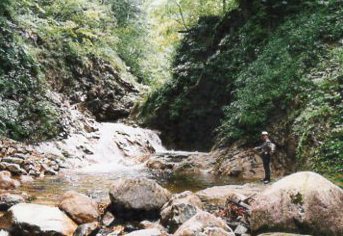

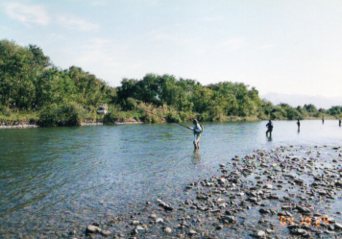

利根川水系 楢俣川

1995年9月、大学釣部のOB5人で楢俣川を2日間釣行した。

楢俣川は尾瀬の至仏山や奥利根の赤倉岳を水源に持ち、群馬県の水上町(現みなかみ町)を経て利根川に合流する

一級河川。

日本百名山の著者深田久弥は、支流の狩小屋沢を詰めて至仏山に登っている。

釣部では新人錬成合宿に一度使っていた(自分は不参加)が、釣場は支流の平弦(へいづる)沢や狩小屋沢、

矢種沢が主な釣り場だった。

その頃はまだ奈良俣ダムは出来ていなかったが、1990年にダムが完成しゲートが設けられたため、釣場までは2時間

以上歩かなければならない。

朝3時前に奈良俣ダムのゲート前に到着し、真っ暗な林道をヘッドランプの明かりを頼りに歩行を開始した。

歩きだしてしばらくすると、ヘッドライトを点けた車が1台、2台と我々を追い越していくではないか。

ゲートには鍵が掛かっているのになぜと思ったが、どうも地元の釣り人は皆合鍵を持っていて、ゲートを開けて

入って来るようだった。

やるせない気持ちでいっぱいだったが引き返す訳にもいかず、2時間30分ほど歩いて狩小屋沢に到着。

狩小屋沢から本流に下り、矢種沢出合い近くまで釣り上って見たが、先行者が入った後では期待できるはずもない。

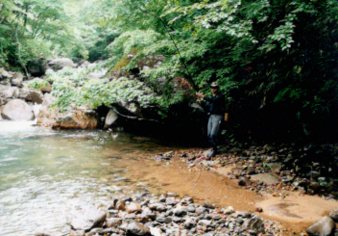

早々に切り上げてゲートまで戻り、支流の木の根沢(湯の小屋沢)沿いにテントを張った。

翌日は木の根沢を釣行したものの、入渓者が多く厳しい結果に終わった楢俣川だった。

奈良俣ダム...群馬県利根郡水上町(現みなかみ町)藤原

|

|

|

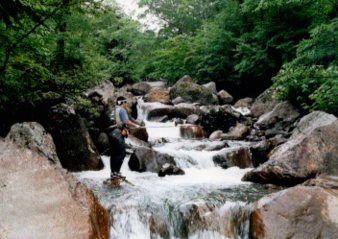

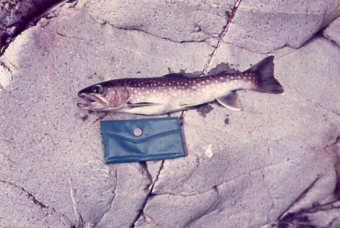

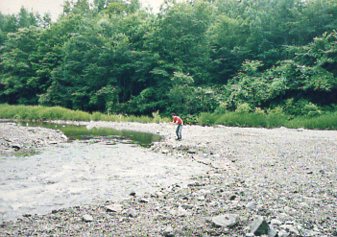

| 楢俣川(矢種沢出合い付近) | 狩小屋沢で釣れた岩魚 | 木の根沢 |

|

|

|

| 木の根沢は湯の小屋沢とも呼ばれる | 木の根沢で釣れた岩魚 | 奈良俣ダム(ならまた湖) 帰りに龍洞の露天風呂に立ち寄った |

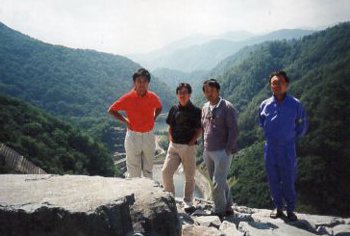

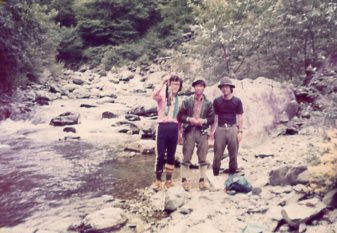

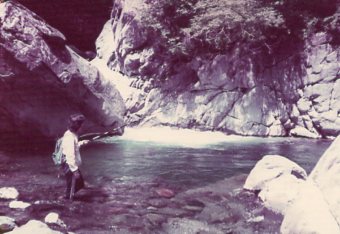

利根川水系 片品川支流 泙川

平成になってすぐの1989年6月、大学釣部同期の4人で泙川を釣行した。

泙川は日光連山の皇海山や宿堂坊山、錫ヶ岳を水源に持ち、吹割の滝上流で片品川と合流する利根川水系の川。

当時はまだ利根村だったが、2005年2月に沼田市に編入された。

泙川と書いて「ひらかわ」とか「たにがわ」と読むが、国土地理院の地図は「たにがわ」と表記されていたので、

我々は「たにがわ」と呼んでいた。

支流の小田倉沢や三重泉沢、湯の沢などに入って見たが、小田倉沢以外はどこもパッとしなかった。

小田倉沢は最終集落のある奈良から杉林の杣道を10分程下り、本流を渡ると出合いに着く。

1㎞程上流に大ゼン15mの滝があるが、フィックスロープ(針金)を伝って上ることができ、上流は落差の激しい

渓流だったと記憶する。

翌年か翌々年にもう一度泙川を訪れて見たが、これも厳しい結果に終わってしまった。

佐梨川も楢俣川もそうだが、高速道路のICから1時間も掛からない所で、釣果を期待できるはずもなかった。

群馬県利根郡利根村(沼田市)奈良

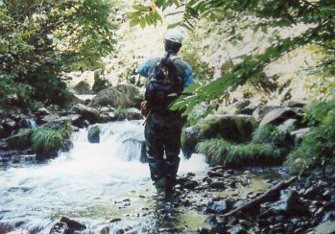

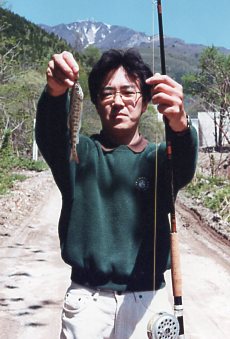

魚野川水系 佐梨川

大学を卒業して6年目の1987年10月、釣部同期の2人と佐梨川を2日間釣行した。

佐梨川は越後駒ヶ岳を水源に持ち、湯之谷村(現魚沼市)を経て小出町(現魚沼市)で魚野川に合流する一級河川。

上流の駒の湯にはランプの宿で有名な駒の湯山荘があり、越後駒ヶ岳の登山口にもなっている。

当時の駒の湯山荘は電気が通じていなく、今と違って本当にランプの明かりだけの宿だった。

薄暗いランプの明かりのもとでの夕食は、何の料理かよく分からないほどだったが、舌で味わうクルミの和え物は

絶品だった。

置いてある酒が地元の銘酒八海山というのも嬉しかったが、ランプの下で飲む酒は格別だった。

温泉といってもとてもぬるい湯で、何度も来ているという湯治客はずっと入っていても手や足がふやけず効能が

あるんだと言っていたが、沸かし湯以外とても入る気はしなかった。

駒の湯山荘...新潟県北魚沼郡湯之谷村(現魚沼市)大湯温泉719-1

|

|

|

| ランプの宿、駒の湯山荘 |

道行沢 | 佐梨川の岩魚 |

赤川水系 東大鳥川 大鳥池

タキタロウの棲むと言われる大鳥池は、朝日連峰、東大鳥川上流の標高963mにある神秘的な天然湖で、釣部で

は代々秋合宿の地に使っていた。

釣果はあまり期待できないが歩行時間が3時間と短いため、荷物持ちの下級生には優しい合宿地だった。

秋合宿は仙見川の方に参加したため行くことは叶わなかったが、1999年に新潟に異動となりチャンスが巡ってきた。

2泊3日の釣行計画を立て、2001年夏、お盆休みを利用し実行に移した。

大鳥池 周囲3.5㎞、最深68mの天然湖

東沢出合いから見た大鳥池

巨岩の多い東沢

8月13日 第1日目

朝5:30に新潟を出発。

お盆のためか道路は空いていて順調に進み、山形県の鶴岡には8:00、東大鳥川の林道終点には9:30に到着した。

すでに駐車場は車でいっぱいだったが、地元の庄内ナンバーは少なく、ほとんどが関東中心の県外ナンバーだった。

みんな大鳥池を経由して以東岳を目指す人達だろうか。

ザックの軽量化を図るためあれこれ考えたが、結局20kg近くになってしまった。

それでも、食料はインスタント麺4袋にトマト2個、卵2個とキュウリ1本のみ。

その分ビールと日本酒をやや多めにしたが、岩魚が釣れなければかなり惨めな食生活になる。

登山道は泡滝ダムから東大鳥川沿いによく整備されていて、ブナの原生林の中を川の瀬音を聞きながら進んでいく。

ギーギーと鳴くエゾゼミの鳴き声も、アブラゼミのような暑苦しさは感じない。

とめどもなく玉のような汗が噴出しペースは徐々に鈍ってくるが、天然のミネラルウォーターはあっちこっちからしみ出

していて、飲むたびに体力が回復する。

1時間ほどで冷水沢に架かる冷水沢橋に到着。

| 泡滝ダム手前の林道終点 大鳥池までのコースタイムは約3時間 |

右から西俣沢が合流、左が東大鳥川本流 | 冷水沢橋 |

冷水沢橋の下に一旦ザックを置き、登山靴から渓流タビに履き替え、冷水沢を少し釣り上って見ることにした。

冷水沢と言うだけあって水はかなり冷たい。

2時間程粘ったが、20㎝の岩魚が2匹にチビ岩魚1匹と冴えない。

| 冷水沢 |

その名のとおり水が冷たい |

透明度も抜群だ |

| 釣果2、放流1と冴えないが |

何とか晩のオカズをキープした | 冷水沢を2時間ほど釣行した |

再び登山靴に履き替え登山道を進む。

七ツ滝沢橋を過ぎたあたりからつづら折りの急登に変わった。

冷水沢で体力を消耗したせいか、ザックが重すぎたのか一向に足が前に進まない。

両足にまめができて痛い。

今度は両足がつった、もうここでギブアップなのか、酒やビールを捨ててしまおうか、あれこれ考えながらも5分

歩いて10分休憩の超スローペースでやっと大鳥池に到着した。

聞きしに勝る絶景とはまさにこのこと、苦労して登ってきた甲斐があったというものだ。

大鳥小屋にはビールや酒も売っていて、重い思いをしてテントや酒を持ってきたことを少し後悔した。

キャンプ場は水場やトイレもある立派なもので、すでに5~6張りのテントが張られていた。

焚き火が禁止なのは残念だが、国立公園内なのでしかたがない。

すぐにテントを張り、岩魚のムニエルにインスタント麺、冷しトマトに缶ビールで夕食を済ませ、すぐに眠りについた。

| 左岸から出合う源太沢 | 七ツ滝沢橋 |

つづら折りの急登が続く。 |

| 大鳥小屋 1泊1,500円、缶ビールは500円で分けてくれる |

大鳥池 今までの苦労も忘れる絶景だ |

標高963m、周囲3,506m、最深68mの天然湖 |

| テン場 指定地以外のキャンプ禁止で焚き火も禁止 |

ニンニクとごま油で炒めた植野流ムニエル 岩魚料理はこれが一番簡単で旨い |

卵1個入りのインスタント麺 荷物の軽量化はインスタント麺に限る |

|

||

| 冷やしトマトはビールのつまみ | 昼は冷やし中華、具はキュウリだけ |

岩魚の刺身 |

8月14日 第2日目

4:30に起床。

真夏だが、大鳥池は標高963mもあるのでさすがに朝は寒い。

最初から朝食は抜きの予定だったので、すぐに身支度をして出発した。

今日は東沢へ入ることにした。

湖畔を歩くこと30分で東沢出合いに到着。

エサのオニチョロ捕りを始めるが、これがなかなか捕れない。

エサが捕れなきゃ釣りができないので必死でエサ捕りをしたが、30分でわずか数匹と前途は多難。

落差の大きい沢で好ポイントが多いが、場荒れがひどいのかアタリがない。

釣り始めて30分でやっと20㎝のサイズを釣り上げひと安心も、その後23㎝1匹と18㎝の放流1匹、バラシ2匹とさえ

ない結果に終わった。

とりあえずテン場に戻り、釣った岩魚とインスタント冷し中華で昼食。

水門の管理に来たというおじさんが話かけてきた。

「タキタロウの写真を撮った人がいるが誰にも見せない、そしてその人は滑落して入院している」

というようなことを言っているのだが、残念なことになまりがきつく話の半分も理解できなかった。

今日東沢で熊が出たとも言っていたが、そういえば岩場に真新しい大きな糞の塊があったのは熊のものだったのか。

1時間程休憩し再び釣行へ。

足が痛くてもう一歩も歩けないような状態だったが、根性で今度は中沢と西沢へ向かった。

中沢への道は不明瞭のため、湖畔沿いを腰まで浸かり慎重にへづりながら進んだ。

中沢も西沢も落差が激しくすぐに魚止めとなったが、それぞれの沢で尺物を上げ苦労が報われた。

夕食はインスタント麺と尺岩魚の刺身、ムニエルとやや豪華。

足の痛みも極限に達しており、明日の下山が不安だったが、回復することを祈って眠りについた。

東沢

落差のある沢で好ポイントが多いが、入渓者が多いためが魚影は薄い。

一雨降った後の湖から遡上した岩魚がねらい目だろう。

NHKで放送されたタキタロウの捕獲調査番組でも、大雨の後にこの沢で大岩魚が上がっていた。

| 巨岩の多い東沢 | 好ポイントが続くが魚影は薄い | 小さな滝が連続する |

| ここで納竿 右も左も巻きようがない 上部には雪渓が見える |

東沢での釣果 |

東沢出合い |

中沢

中沢へ続く道らしきものが見当たらなかったので、湖畔沿いを腰まで浸かり慎重にへづりながら進んだ。

中沢も落差のある険しい沢で、尺岩魚が1匹出たものの、出合いから30分で遡行できなくなった。

| 中沢 |

中沢で出た尺岩魚 | 出合いより30分で遡行不能 |

西沢

西沢でも尺岩魚が出たが、沢はすぐに雪渓に覆われ釣りにならなかった。

大鳥池はやはり湖畔でのフライやルアーがメインの釣り場なのかもしれない。

雪をザックに詰め込んで持ち帰りビールを冷やしたが、こういうことができるのも渓流釣りの楽しみ一つだ。

| 西沢から見た大鳥池 |

西沢でも尺岩魚が出た |

雪渓が残る西沢 ザックに雪を入れて持ち帰りビールを冷やした |

8月15日 第3日目

6:00起床。

足はまだ痛かったが早めに下山した方がよいと判断し、テントをたたみ8:00に大鳥池をあとにした。

下りの方が膝に負担がかかるので、ゆっくりと下っていく。

登りで2時間もかかった急登も1時間で下り、休み休み歩きながらも3時間で駐車場に着いた。

帰りは朝日スーパー林道を通って帰る計画だったが、安全策をとって来た道と同じ鶴岡経由にした。

しかしこれが裏目で、帰省と海水浴帰りの渋滞にはまり、新潟に着いたのは17:30を回っていた。

うわさ以上に場荒れがひどく貧果に終わってしまったが、機会があれば紅葉シーズンにもう一度訪れてみたい。

麓の大鳥集落にはタキタロウ館があり、タキタロウに関する記事が掲示されている。

めずらしいところでは昭和3年の庄内新報の記事に「竹太郎捕獲」とあった。

大鳥池(2001年8月13日~8月15日) 山形県東田川郡朝日村大鳥(現鶴岡市)

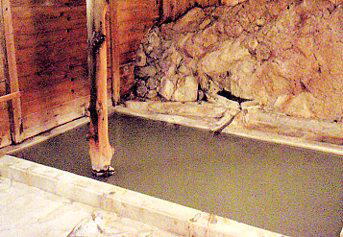

那珂川水系 箒川支流 赤川

職場のKさんから「岩魚を釣ってみたい」と言われ、選んだのが那須塩原を流れる箒川支流の赤川。

箒川は那珂川水系の川で、釈迦岳や鶏頂山などの高原山系を主水源としている。

上塩原地区で合流する赤川が本流筋で、最大の支流が鹿股川だ。

赤川には過去2度訪れたことがあるが、危険な個所もなく、初心者でも遡行し易く岩魚が狙える。

元湯には塩原でも珍しい濁り湯の秘湯「元泉館」があり、釣りの疲れを癒してくれるのも嬉しい。

自宅を5時過ぎに出発。

東北自動車道を西那須野塩原ICで下車。R406を経由して元湯に到着したのは9時半過ぎだった。

赤川左岸の林道が途中で崩落していたので、遊歩道入口に車を止めて歩くことにした。

数台の車が止まっていたのが気になったが、先行者がいたからといって、まったく釣れないわけではない。

10分ほど歩き堰堤上のバックウオーターから入渓することにした。

釣り始めて3時間、魚影はあるもののアタリがまったくない。

やっぱりだめかと諦めかけたとき、Kさんが待望の1匹を釣り上げた。

その後Hさんにも良型の岩魚が掛かり、15:30に納竿。

この日の釣果は7匹。先行者がいたにもかかわらず7匹はまずまずか。

フライ専門の先行者は、この日20匹上げたと言っていたが、確かに魚影は濃い川のようだ。

栃木県那須塩原市湯本塩原

2015.6.13

|

|

|

| 堰堤上のバックウオーターから入渓 釣り始めて3時間、魚影があるが釣れない エサのオニチョロが沢山いるだけに納得がいかない |

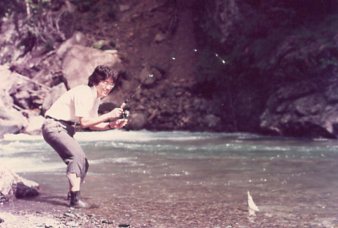

渓流釣り初めてとは思えないほどセンス抜群のHさん トレイルランをやっているだけに遡行も安心して見ていられる この後8寸ほど良型岩魚を手にした |

Kさんはヤマメ釣りの経験もあるので、教えることはほとんどなし この日2匹、翌日も元泉館前の渕で1匹釣り上げた |

|

|

|

| Kさんが釣り上げた待望の1匹 黄色い腹が居付き岩魚の証 |

先行者がいなければかなりの釣果になっていた はず 魚影はかなり濃い |

元泉館の料理長に無理をいって焼いてもらった やっぱり釣りたての岩魚は旨い |

|

|

|

| 過去2度訪れたことがあるが、最後に訪れたのは20年も前のこと そのころは「秘湯のホテル元泉館」だった |

岩盤の湯の他に檜の湯や露天風呂もある | 元泉館の前にある渕 ここでKさんが早朝に岩魚を上げた |

最上川水系 寒河江川 鮭釣獲調査

山形に異動になった会社の先輩N氏から鮭釣りの誘い。

最上川第二漁業協同組合の主催する「寒河江川鮭有効利用釣獲調査」の参加募集に応募し、当選したからだった。

鮭釣りの歴史は浅く、全国的にも北海道の忠類川や石川県の手取川などでしか許可されていない。

寒河江川の鮭釣獲調査も、今年でまだ3年目とのこと。

事前にホームページで調べたところ、釣り方はサンマやイカの短冊などの餌釣りが一番で、フライ、ルアーと続く。

とりあえずシーバスロッドを1本購入し、目的地の山形市へ向った。

山形市は新潟からは意外に近く、3時間あまりで到着。

初日は4:30に起床し、釣場には6時前に到着。

受付は6:30からだが、会場はすでに参加者でいっぱいだった。

参加者は55名と、なぜか定員の30名をはるかに超えている。

調査開始は7:00から11:30まで。

とりあえずシーバスロッドにシンカーをつけた毛ばりで挑戦。

すぐにあたりがくるのだがすぐにばれてしまう。

針掛かりしてもあまり引きの強さに3号のラインはすぐに切られてしまう。

それもそのはず、あたりと思っていたのは、実はすべてスレだった。

縦横無尽に走りまわり、取り込みするのに10分以上はかかってしまう。

1尾あげたあとは腕も膝もガクガクくで、へたり込んでしまうありさまだった。

初日の釣果は4尾だが、すべてスレという情けない結果に終わった。

翌日はヒラメ針にサンマの切り身をつけてのリベンジ。

第一投ですぐにあたりがきたが、餌でもスレという悲しい結果。

とにかく川の中には、鮭が群がっている。

4尾めにやっと口に咥えさせることに成功し、その後も餌で2尾をあげた。

初めての鮭釣りを経験でき充実の2日間だったが、納竿後は疲労困憊でもうぐったりだった。

2004.10.23~10.24

|

|

|

| 寒河江川溝延橋下流で鮭を釣る |

雄のみ一人2尾まで持ち帰り可能 寒河江川には3,000匹の鮭が毎年遡上してくるという |

72㎝、4㎏の雌 傷もなくきれいな魚体だった |

北上川水系 松川支流 北ノ又川

金曜日の夜、仕事を終えると東京発20:32のやまびこに飛び乗った。

盛岡には23:59に到着。会社の先輩の友人M氏が駅前に止めてある車で八幡平へ向かった。

M氏は鮎釣りのシーズンになると盛岡に駐車場を借りて、週末になると新幹線で通っているのだと言う。

松尾八幡平ICで仮眠を取り向かったのは、松尾村(現八幡平市)を流れる松川支流の北ノ又川。

下流からは車止めがあり入渓困難なため、上流の発電所の水圧鉄管から高低差120mを一気に下るというもの。

この離れ業はM氏が地図を見ていて考えついたそうだ。

北ノ又川は八幡平の黒谷地湿原に源頭を持ち、巨岩が多く落差もある渓相抜群の川だった。

1997.6.28

|

|

|

| 八幡平の黒谷地湿原に源頭を持つ北ノ又川 水量が多く徒渉はけっこう辛いが、難所もなく釣りやすい渓だった |

巨岩帯の連続で落差も大きい 会社の先輩もM氏もM大学の釣部出身 |

標高1,000m付近、落差もあり渓相は抜群 |

|

|

|

| 渕よりも瀬の方がよくヒットした |

エゾイワナ系なのか、白い斑点が大きい |

20㎝から24㎝と型は小さいが、放流サイズを含めて数は釣れた 温泉宿で焼いてもらった岩魚の塩焼きは最高だった |

どん百姓釣りしかできないわけではない。

昔の写真を整理していたら、フライでちゃんとヤマメを釣っている写真が出てきた。

若い頃はフライだけでなくルアーも一通りやっていた。

できないのではなく、自分の釣趣に合わないので、やらないだけ。

(視力が低下して毛ばりが見えないというのもあるんだが)

|

| フライでもちゃんとヤマメを釣っている |

北陸の渓流Vol.1 犀川水系 内川

新入社員として最初に配属されたのは石川県の金沢市。

最初に釣行したのは犀川上流内川ダムの左岸に流れ込む沢で、5万分の1の地図を眺めながら探した小さな沢だ

った。

犀川は金沢市内を流れる二級河川で、同じ市内を流れる浅野川を女川と呼ぶのに対し、こちらは男川と呼ばれる。

まだ雪の残る4月の初釣行だったが、良型の岩魚が3匹釣れ幸先のいいスタートとなった。

内川は支流も含め3度程入渓したが、本流は場荒れ気味で期待はずれだったが、小さな沢では山女魚も釣れた。

|

|

|

| 犀川上流にある内川ダム |

内川ダムに流れ込む小さな沢 |

夏は枯沢になるような沢だが渓魚はいる |

|

|

|

| 岩魚以外に山女魚も釣れた |

パーマークが綺麗な北陸の山女魚 |

地図を眺めながら探しだすのが楽しい小渓 |

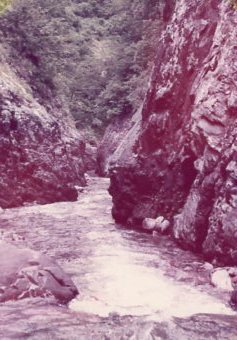

北陸の渓流Vol.2 手取川水系 直海谷川

手取川は霊峰白山を源に日本海に流れ出る大河川で、その長さは72㎞にも及ぶ。

直海谷川(のみだにがわ)はその手取川の支流で、能美郡河内村(現白山市)を流れている。

この川も5万分の1の地図を眺めながら探した川で、支流の倉谷川が穴場的存在だった。

春先はまだ雪渓に覆われていてほとんど釣りにならないが、夏に入渓した時は良型の岩魚が釣れた。

8月に支流の内尾谷川でメジロアブの大群に襲われ、気が狂うような思いをさせられたこともあった。

|

|

|

| 3月末、谷はまだ雪渓に覆われ釣りにならない |

谷は深く険しい |

直海谷川の岩魚 |

|

|

|

| 夏に2度程倉谷川を遡行した |

倉谷川での釣果 |

小板尾谷の支流でカモシカに出くわした |

北陸の渓流Vol.3 日野川水系 岩谷川

福井に異動なってからは、足羽川水系や日野川水系に足を運ぶようになった。

中でも今庄町(現南越前市)の広野ダムへはよく通った。

広野ダムの左岸の川が岩谷川で、上流には夜叉が池への登山口がある。

1988.2.25

|

|

|

| 氷に覆われてしまった広野ダム (1988.2.25) |

雪をラッセルして進むが、寒さと疲労でダウン寸前 |

水は冷たいがアマゴは元気よくエサを追ってくる |

|

|

|

| 手足が麻痺し、エサをつけるのも大変だった |

アマゴ(22㎝) |

ヤマメにはない朱点があるのがアマゴの特徴 Red-spotted Masu Trout |

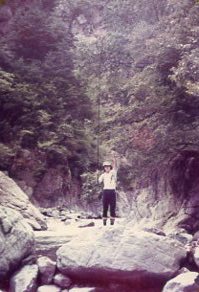

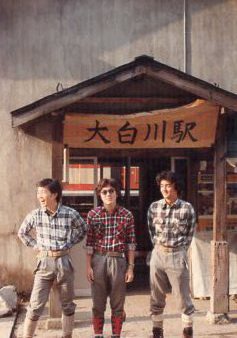

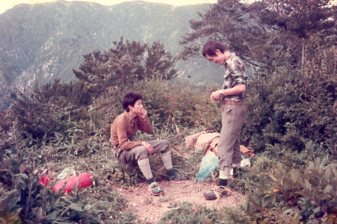

思い出の一枚(昭和52年4月24日)

立教大学釣部に入部。

『新人歓迎合宿』に向かう前の集合写真。

リーダーの3年生から25㎏もあるキスリングを『驚くほど軽い』と言われ、しかもテン場まで7時間も歩かされるとは

この時思いもしなかった。

この時初めて手にした1匹の岩魚が私の岩魚釣り人生の始まりだった。

鬼の先輩も合宿以外ではとても優しかった。

今でも釣針の巻き方や地図の折り方は、先輩から教えてもらった当時のまま。

釣部は文化会だったが、体育会のような厳しさもあった。

|

天竜川水系 三峰川

立教大学入学と同時に釣部に入部し、渓流パートに所属した。

入部してすぐに、新人歓迎合宿がやってきた。

例年は新潟県の破間川(あぶるまがわ)で行われるのだが、この年は長野県の三峰川(みぶがわ)に決まった。

マンネリ化打破というよりも、「破間川が釣れない」が理由のようだった。

総勢14名の大パーティ。通常は4~5名のパーティに分かれての合宿となるが、新歓合宿だけは全員参加となる。

新大久保の石井スポーツでシュラフやキャラバンシューズ、ニッカズボンなど一通りの登山用品を調達。

店の名前は忘れたが、同じく新大久保の釣具店で、竿や仕掛け、渓流足袋なども購入した。

キンカ堂で食料を調達し、キスリングにテントやコッヘルなどのキャンプ道具一式を詰め込む。

個人分の荷物を合わせると25kgにもなったが、先輩たちは驚くほど軽いと笑う。

この年は入部者が6名と多かったからだが、例年なら30kg以上になるのだと言う。

昔ながらのテントに鉄製のスコップと、今では考えられないような重いものばかりだった。

食料も味噌、醤油、酒と、こんなにと思うくらいしこたま持たされた。

テン場までの歩行時間は実に7時間。いくら25kgが軽いと言われても、苦しくないわけがない。

これで釣れなければ、釣部を辞めていたかもしれない。

テン場前の熊沢で初めて18㎝の岩魚を釣り、その後も20㎝以上の良型を6匹釣り上げた。

20㎝以下は放流(リリース)が決まりだが、新人の初釣果だけはキープOKとのことだった。

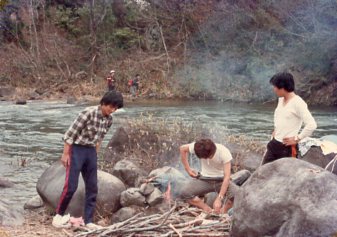

「余った物は全部持って帰れ」の先輩達だったので、夜中に味噌を何袋も埋めたのを憶えている。

ヘッドライトの乾電池まで捨てた者もいたほど、辛い合宿だった。

テン場付近の標高は1,600mと高く、1分と入っていられないほど水は冷たい。

洗った食器はすぐに凍り、手はしもやけでぱんぱんに腫れ上がる。夜は寒くて寝られない。

すべてにおいて辛い合宿だったが、熊沢で初めて手にした岩魚の感動は、今でも忘れられない。

新宿から中央本線~飯田線で伊那~長谷村(現伊那市)の小瀬戸の湯へ。

小瀬戸の湯から林道を歩くこと7時間、テン場は熊沢出合い。

長野県上伊那郡長谷村(現伊那市)

昭和52年4月25日~5月1日

|

|

|

| 重いキスリングを背負ってガレ場を歩く |

歩行7時間、やっとテン場に辿り着いた |

熊沢 4年生のTさんに指導を受けながら遡行していく 水が冷たい |

|

|

|

| 生まれて初めて岩魚を釣った(18歳11ヶ月) |

この日初釣果を含め7匹の岩魚を釣り上げた 大雨の後の熊沢が穴場的存在だった |

この日の釣果 初日はまったく振るわなかったが、大雨おかげでよく釣れた |

|

|

|

| ヤマトイワナ 朱点は鮮やかで体側のパーマークがはっきり残る |

ニッコウイワナに見られる白色斑点は少ない |

4年生のSさんが作ってくれた岩魚寿司 |

大井川

大井川は南アルプスの山々を水源として静岡県を流れる一級河川で、長さは1,280㎞にも及ぶ。

畑薙第一ダムから先は一般車両通行禁止のため、ひたすら林道を歩くことになるが、椹島(さわらじま)まで12㎞、

二軒小屋までは28㎞も歩かなければならない。

釣れる岩魚はヤマトイワナと呼ばれ、ニッコウイワナとは区別される。

昭和52年の夏合宿は大井川、逆河内、早出川の3班に分かれて行われた。

合宿は1パーティ4~5人が理想なので、新人歓迎合宿以外は参加人数によって2~3班に分かれる。

釣部の合宿はこの夏合宿がメインで、釣果の期待は高いが難易度も高かった。

夏合宿の前に新人練成合宿が設けられたが、三峰川の辛さからかあれこれ理由をつけて辞退していた。

辛さから逃げてはいけないことを、この夏合宿で思い知らされることになる。

(新人練成合宿は新歓合宿と夏合宿の難易度の差を埋めるために、敢えて先輩が設定してくれた合宿だった。)

一週間分の食料とテントや道具を詰めると、キスリングの重さは30kgにもなった。

キスリングが肩に食い込み、部室から池袋駅まででもうへこたれそうになる。

今は亡き東海道線各駅停車大垣行きの電車に乗り、翌朝金谷で下車。

金谷で大井川鉄道に乗り換え千頭から井川へ。

千頭で乗り換える小さな列車は大井川沿いをトコトコと走り、まるでトロッコ列車のようだった。

井川からさらにバスに乗り換え畑薙第一ダムが終点。真夏の林道歩きは暑さとの戦い。

30分歩いただけで玉のような汗が噴出してくる。休み休み歩きながらも、5時間の歩行で椹島に到着。

赤石沢沿いにテントを張った。ここをベースに赤石沢、聖沢、奥西河内を攻めるも貧果の連続。

2日で見切りをつけ、更に上流の西俣を目指すことになった。

西俣は苦労した甲斐あって、本流、悪沢、小西俣とよく釣れた。

小西俣付近は標高1,800mにもなり、今までに釣った岩魚の最高地になっている。

帰りは長い林道歩行を避け、伝付峠を越えて早川に抜けるコースを取ったが、これがまた大変だった。

西俣のテン場までは丸2日がかり。足中マメだらけになりながらもよく歩いた。

5万分の1の地図の端から端まで歩いてもテン場に着かないような合宿は、この大井川以外経験がない。

東海道線大垣行きの最終(各駅停車の夜行)に乗り金谷へ。

大井川鉄道に乗り換え千頭から終点井川で下車、畑薙第一ダムまではバス。

静岡県静岡市井川

昭和52年7月24日~8月1日

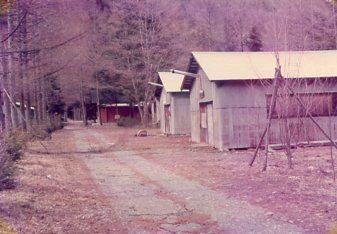

春期練成合宿は大井川の椹島をベースに、赤石沢、聖沢、奥西河内を攻めた。

椹島までの歩行時間は5時間。

春の嵐のなか、テントの設営は諦め、無人の東海パルプの山小屋を使わせてもらうことにした。

山小屋にはマキストーブもあり、春の嵐のなかでも、我々は快適な眠りを得ることができた。

昭和54年3月26日~3月31日

|

|

|

| 二軒小屋から西俣に入り、壊れかけた吊橋を渡る |

悪沢出合い、良型の岩魚がよく釣れた 上流には堰を決壊させて木材を運んだ鉄砲跡があった |

小西俣 放流を含め40匹近く釣った |

|

|

|

| 赤石沢 ニエ淵 |

聖沢での釣果 |

椹島にある東海パルプの作業小屋 手前の一棟が山小屋として開放されていた 今は東海フォレストのロッジになっている |

阿賀野川水系 仙見川

秋合宿は山形の大鳥池と新潟の仙見川で行われた。

秋合宿からは今までの3年生から2年生に役員が引き継がれたため、新人の我々もやっと『鬼』から開放された。

仙見川は阿賀野川水系で、同じ支流に杉川や早出川がある。

門原からテン場までは2時間と短いが、ヤマヒルが釣り人を阻む有名な川だ。

足ごしらえ万全で望んだが、幸いにもヒルの季節は終わりだった。

赤倉川、中宿沢、静ヶ俣沢を釣行した。

上越線の夜行急行『佐渡』で新津へ。新津から磐越西線に乗り換え五泉で下車、門原まではタクシー。

新潟県中蒲原郡村松町(現五泉市)

昭和52年10月13日~10月17日)

信濃川水系 魚野川支流 破間川

破間川は黒又川との合流点から先を平石川と呼んでいたが、今は破間川と表記されている。

代々新歓合宿に使われてきた川で、沢がたくさんあり大人数の合宿には向いていたが、如何せん釣れない川だった。

かつてのテン場は破間川ダムができたため、ダムの底に沈んでしまった。

昭和53年の新人歓迎合宿は新人2名を迎え、新潟の破間川に決まった。

地名から我々は大白川と呼んでいた。

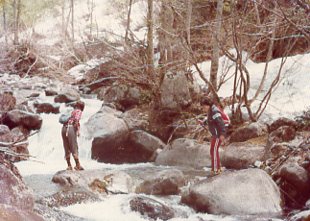

大白川の駅からテン場の五味沢までは2時間の歩行と、前年の三峰川に比べれば楽な合宿だった。

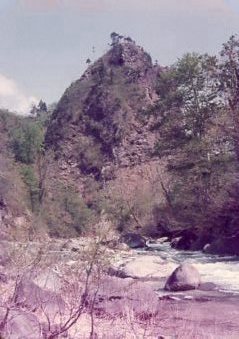

例年より残雪が多く、日程をかなり遅らせたにもかかわらず、雪代による水量が我々を苦しめた。

ただし、川が大きいだけに大物が期待できないわけではなく、実際、鬼の先輩はここで48㎝の大岩魚をあげている。

条件さえ良ければ大釣りも可能な川なのかもしれない。

新潟県北魚沼郡入広瀬村(現魚沼市)

上越線の夜行急行『佐渡』で小出へ、小出から只見線に乗り換え大白川で下車。

新人歓迎合宿 昭和53年5月16日~5月20日

新人歓迎合宿 昭和54年5月9日~5月12日

|

|

|

| 只見線の大白川駅 歩行は2時間と楽だが釣果は今一だった |

5月半ばでも谷は雪渓で埋まる |

ムジナ沢 |

|

|

|

| 村杉沢、魚止めの滝 |

立ガラ岩 本流は雪解けの水が凄まじい 朝渡れても、午後には増水で戻れないこともある |

テン場 飯盒で飯を炊いているところ 飯炊きは得意だった 本流はとても徒渉できるような水量じゃない |

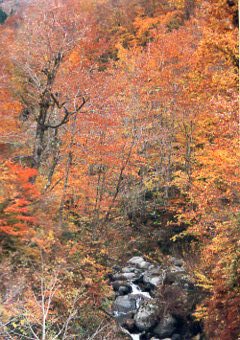

平成11年の秋に立ち寄ったときの破間川の様子。

紅葉だけで訪れてもすばらしいところだ。

|

|

|

| かつてのテン場はダムの底に沈んでしまった。 右から村杉沢が出合う 平成11年11月5日 |

破間川本流と立ガラ岩 |

ムジナ沢 紅葉が美しい |

胎内川

胎内川は新潟県の黒川村(現胎内市)を流れ日本海に流れ出る二級河川で、秋の合宿候補地として下見に訪れた。

本流沿いには遡行が困難なため、胎内小屋から尾根沿いに池平峰まで登り、そこから団子河原まで下りるルートを

とった。

7時間で着くはずが、山中で道に迷い、テン場の団子河原に着いたのは日も暮れた18時過ぎ。

出発から10時間も掛かっての到着となった。

ナタ目を頼りに下降して行ったが、道に迷って涸沢に下りたのが失敗だった。(同じところを2時間近くさまよった)

僅かな水も使い切り、渇きと疲労のなか転げ落ちるように滝沢に辿り着き喉を潤したのを思い出す。

道に迷っても決して沢に下りてはいけないことを、今も教訓として肝に銘じている。

東俣沢、西俣沢、滝沢、薬研沢などを釣行。

苦労した割に釣れなかったため、合宿に使うことはなかった。

上越線の夜行急行『佐渡』で新津へ。新津から羽越線に乗り換え中条下車、胎内小屋まではタクシー。

新潟県北蒲原郡黒川村(現胎内市)

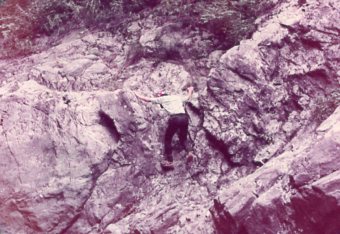

昭和53年8月30日~9月3日

|

|

|

| 胎内小屋から頼母木川の吊橋を渡る ここから尾根道の急登が始まる |

池の平峰まで5時間掛かった ここから550m下れば団子河原に着くはずが この後同じところを2時間もさまようことになる |

団子河原近くの通らず 渇水期でも胸まで浸かって突破 |

|

|

|

| 浦島の廊下 渇水期なので難なく通過できたが、増水時は遡行できない |

へずり 3点確保しながら慎重に進む わらじを履いているのでフリクションは抜群 ちょっとへっぴり腰なのが気になるが |

同行のWが釣った尺岩魚 大きな白点はエゾイワナ系か |

静内川支流 シュンベツ川

静内川は日高山脈から静内町(現新ひだか町)を経て太平洋に流れ出る二級河川で、長さは69.9㎞。

西の沢と呼ばれるシュンベツ川とコイボクシュシビチャリ川やコイカクシュシビチャリ川のある東の沢に二分される。

北海道の川はアイヌ語からきているため、最初は覚えるのが大変だった。

昭和54年6月、4年に一度行われる夏合宿の下見に訪れたのが最初だった。

静内町で耳鼻咽喉科を開業している石名先生宅に泊めて頂き、シュンベツ川やコイボクシュシビチャリ川を釣行した。

石名先生は北海道釣魚連盟の重鎮で、釣道9段、釣号を釣鬼と言う。

釣りの技術もさることながら、カラー魚拓の他に自宅の地下室で和竿作りをするなど、とにかく凄い先生だった。

上アブカサンペ沢川出合いでヒグマの親子に遭遇したり、本番の合宿では大雨で夜中にテントが流されそうになる

など、思い出の多い川だった。

上野発の急行十和田3号に乗り青森までは14時間、そこから青函連絡に乗り函館で一泊。(一泊といっても野宿)

翌日は函館本線で苫小牧まで行き、更に日高本線に乗り換え静内へ。夕方テン場着と丸々2日掛かりの行程。

北海道静内郡静内町(現新ひだか町)

下見時 昭和54年6月21日~6月26日

夏合宿 昭和54年7月25~8月2日

|

|

|

| 春別ダム上流のシュンベツ川本流 合宿ではここをテン場とした この先はシュンベツの回廊があり通らずとなる 源流部へはコイボク越えで行けるようになった |

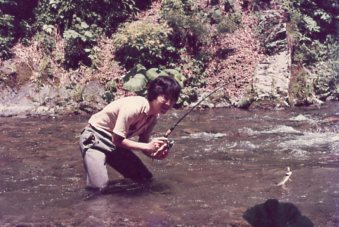

シュンベツ川本流 ルアーに次々とヒットするイワナ |

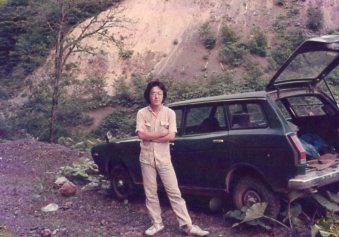

石名先生からお借りしたスバルのレオーネ まさかボンネットの中にスペアタイヤがあるとは (タイヤパンク事件) |

|

|

|

| 上アブカサンペ沢川 ヒグマに遭遇した後だったので爆竹を鳴らしながら進んだ ここでもルアーによくヒットした |

イワナの他、ヤマメやニジマスも混じる 本番の合宿では雨にたたられ満足な釣行ができなかった |

夕方下流の堰堤で石名先生(右)と釣行 先生はここで僅かな時間に20匹も釣り上げた 釣鬼たる所以だ |

シュンベツ川を再び訪れたのは平成3年の7月、種牡馬見学のついでに立ち寄った。

ヒグマの親子に遭遇した上アブカサンペ沢川出合いをもう一度見ておきたかったからだ。

上アブカサンペ沢川には立派な林道ができ、巨大な送水管に当時の面影はまったくなくなっていた。

竿をだしてみたが、8寸ほどの山女魚が1匹釣れただけだった。

平成3年7月19日

|

|

|

| 春別ダム この上でイドンナップ川とシュンベツ川本流とに分かれる |

上アブカサンペ沢川出合い 当時の状況は川に下りた瞬間、手前河原に子熊が2頭、川の中に母熊がいた |

上アブカサンペ沢川 |

|

|

|

| こんな堰堤もできていた |

春別ダムから高見発電所へ水を送る送水管 |

8寸ほどの山女魚が1匹釣れた |

静内川

4年に一度行われる北海道での夏合宿、場所は日高の静内川である。

昭和54年6月、私とAは下見のため静内へ向かった。

日航がストのため、急遽全日空で函館空港へ。

函館本線、日高本線と乗り継いで静内の石名先生宅に到着したのは夜の7時を過ぎていた。

石名先生は静内で石名耳鼻咽喉科医院の院長をしているのだが、釣号を釣鬼といい、その名は北海道だけでなく

全国に知れわたっている渓流釣りの第一人者である。

今回は診療所に泊めてもらい4日間の静内川釣行となった。

釣行第1日目、先生からヒグマが出没する危険な沢だが、大岩魚が釣れる場所と教えてもらった上アブカサンペ沢

川へ入渓することにした。

途中先生からお借りしたスバルのレオーネが西の沢林道でパンク。

スペアタイヤを捜すも見つからず、途方にくれていたところを助けてくれたのは、偶然通りかかった静内営林署の人。

何とレオーネのスペアタイヤはボンネットの中にあったのだ。

そして、やっとの思いで上アブカサンペ沢川の分岐点に到着。

一気に本流との出合いまで降り、林道の終点に車を止めた。

釣り仕度を終え河原へ出ようと歩き始めたところ、林の中の木がバキバキと音をたてゆれだした。

『誰かいるんですか?』と声をかけるも返事はない。

おかしいと思いつつもそのまま河原にでると、目の前には子熊が2頭。

目線を川の方に移すとそこには巨大な母熊が我々を睨んでいた。絶対絶命の大ピンチ。

にもかかわらず、連れのAに『カメラ、カメラ!』と叫んでいた私だが、2人とも体はまったく動かなかった。

子熊は母熊のもとへ、そして対岸の山へあれよあれよというまに登っていき見えなくなった。

ヒグマの親子が去ったあと、対岸の砂地に残された足跡を見て、あらためてその大きさに驚かされた。

折角ここまで来て逃げ帰るわけにもいかず、持ってきた爆竹と熊よけの笛や鈴を鳴らしながら、果敢にも竿を出し

続けた。

再びヒグマが出てくるのではないかという恐怖が頭の中を過ぎる。

しかしそんな気持ちを吹き飛ばすかのように、いきなり魚信がきた。尺を超す良型だ。

その後も次々と入れ食い状態が続き、ヒグマのこともすっかり忘れ夢中になってしまった。

さすがに北海道の渓だ。

ヒグマに遭遇したことを石名先生に話すと『地元の人でもめったに見れないのに、君達は幸運だよ』

と言われたが、生きて帰ることができたことこそが幸運だったに違いない。

神通川水系 万波川

神通川水系で富山県と岐阜県に跨る川で、富山県側を久婦須川と呼び、岐阜県側を万波川と呼んでいる。

新人練成合宿は歩行2時間と楽な合宿のはずが、梅雨前線の影響で終日テントに閉じ込められ、毎日が雨との

戦いだった。

雨水を飲んでいたせいか、東京に帰った後も一週間下痢が続き、散々な目にあった合宿でもあった。

上越線長岡経由の夜行、急行『能登』で富山へ。

高山本線に乗り換え越中八尾下車、タクシーで久婦須川発電所ゲートまで。

帰りは富山まで出たものの集中豪雨の影響で上越線が不通。

再び高山本線で名古屋まで出て、新幹線で東京まで戻った。

万波川は翌年の秋合宿でも釣行した。

岐阜県吉城郡宮川村(現飛騨市)

新人練成合宿 昭和53年6月20日~6月28日

秋合宿 昭和54年9月18日~9月22日

気仙川

気仙川の支流大股川を釣行。

滝は凍り小雪舞い散るなか釣りをしたが、3月の東北がこんなに寒いなんてだれも想像していなかった。

大船渡線で陸前高田下車、バスで住田町世田米へ。

岩手県気仙郡住田町

昭和54年3月30日~4月3日

阿賀野川水系 早出川

早出川はハイデガワと読み、新潟県の川内山塊の矢筈岳に源を発し、支流の杉川、仙見川の流れを抱き、村松町、

五泉市を経て阿賀野川に合流する阿賀野川の一大支流である。

魔の早出と恐れられた早出川の夏合宿は、昭和53年7月の室谷から始まった。いわゆる室谷越えである。

早出川の源流部は下流からの入渓が困難であり、尾根を挟んだ上川村の室谷からの山越えルートが一般的だった。

先輩から聞かされた早出は、一日を超えるハードな歩行が要求されるが、たどり着けばそこは岩魚の桃源郷であると。

期待に胸を膨らませ第一歩を踏み出したものの、30キロのキスリングが肩に食い込み意識が薄れる。

真夏の暑さがさらに追い討ちをかけ、時間だけが過ぎていく。そしてうわさに聞いた地獄の茅場の急登。

背丈を超える茅に進路を塞がれ、そして茅場の中は真夏の炎天下で蒸し風呂状態。

とうとう部員の一人が脱水症状を起こしてあえなく敗退、早出の夏は終わった。

再び室谷に立ったのは昭和55年7月。後輩が夏合宿の地に選んでくれた。

誰もルートを知るものがなく、期待と不安のスタートであったが、2年前あれほど悩まされた茅場はきれいに刈り取

られていて難なくクリア。

目的地の今早出の天場にも、なんとか日が暮れるまでに着くことができた。

翌日からの釣行は、割岩沢、幽沢などのすばらしい沢に入ったが、どの沢も岩魚の入れ食い状態で、桃源郷という

言葉に偽りはなかった。(全員で167匹と記録的な釣果を上げる)

その後の早出は有名な釣雑誌に紹介され続けたため、まったく釣果のあがらない無残な川になってしまったとの

便りが後輩から寄せられたが、機会があればもう一度訪れてみたい。

上越線の夜行急行『佐渡』で新津へ。新津から磐越西線に乗り換え津川で下車、バスで室谷まで。

新潟県東蒲原郡上川村(現阿賀町)

昭和55年7月25日~7月31日