閑話休題2025

北上川

東北を代表する一級河川に北上川がある。

北上川は岩手県と宮城県に跨り長さ249㎞と東北一の長さを誇るが、全国でも5番目に長い大河だ。

その支流には釣り人には名の知れた岩手を代表する名川、葛根田川(かっこんだがわ)がある。

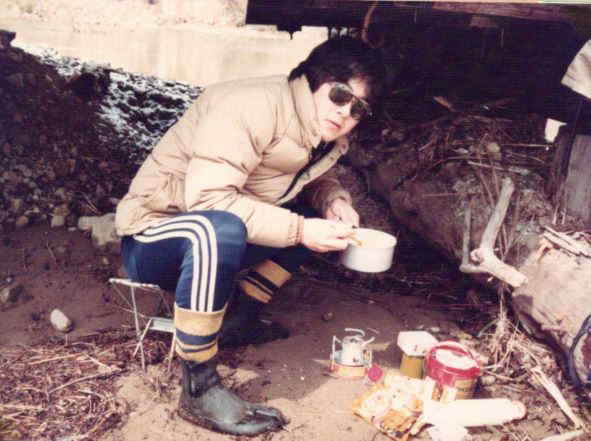

八幡平を水源に持つ松川も北上川水系の一つで、その支流の北ノ又川を釣行したのは28年も前のこと。

東北の渓流には関東や越後の渓流では味わえない魅力がある。

熊は怖いけど、機会があればもう一度訪れて見たい。

2025.9.10

東北一の大河 北上川

|

|

| 松川支流北ノ又川 1997.6.28 |

岩魚はエゾイワナ系 |

沖縄そば

沖縄そばはそばと名がつくが、そば粉は使わないでそばではない。

沖縄そばの麺は小麦粉にかん水を使うので、分類上は中華麺になる。

小麦粉にかん水を使うのが中華麺の定義で、そばやうどんはかん水を使わない。

そばの名称使用では公正取引委員会から問題視された経緯があるが、その後使用が認可されている。

基本は豚のあばら肉が入ったソーキそばか三枚肉そばのいずれか。

しむじょうの本ソーキそば

|

|

|

| 山原そばの三枚肉そば | しむじょうの三枚肉そば | 宮古そば宮ら美の本ソーキそば |

冬瓜

知人から冬瓜をもらったが、段ボール箱を開けてみて驚いた。

冬瓜がこんなにも巨大なものだとは想像していなかったからだ。

長さ45㎝、重さは7.7㎏もあった。

冬瓜は3㎏~5㎏が普通だが、土地が良かったのか大きく育ったのだという。

冬瓜を食べるのは初めてだったが、どこか懐かしい味がしたのは、子供の頃に食べた夕顔に似た食感だった

からだろう。

2025.9.3

| 巨大な冬瓜 | 冬瓜の煮物 |

全国各地から熊の被害や出没が報告されているが熊は怖い。

奥多摩の大丹波川では釣り人が熊に襲われたと言う。

北海道日高のシュンベツ川でヒグマに遭遇したのは1979年6月22日のこと。

林道から下り河原に出ると目の前数メートルの所に子熊が2頭、川の中からは母熊がこちらを睨んでいた。

今でも鮮明に記憶しているが、死ぬかもしれないと思った体験だった。

ヒグマは一撃で馬の首をもへし折ると言う。

熊殺しの異名を持つ極真のウイリーウイリアムスだが、100%やらせだったのは言うまでもない。

佐渡には熊がいないので安心して釣りができる。

2025.9.2

湯滝

奥日光の旅番組を見ていたら、一度訪れたことのある湯滝が出てきた。

湯滝は華厳の滝、竜頭の滝と並んで、奥日光三名瀑の一つとされる観光名所だ。

番組では落差70mと紹介されていたが、当時の記憶では50mだったはず。

念のためもう一度調べてみると、70mと書いてあるのもあれば50mや60mと、どれが正しいのか分からない。

中には高さ70m、滝の落差50mと書かれたものもあったが、高さと落差の違いが分からない。

滝の高さには観光目的の高さなるものが存在するが、それにしてもこうもアバウト過ぎるのもどうかと思う。

湯滝

カワハギ

4割引のOFFシールが貼られたカワハギを買ったが、それでも828円(税別)と相変わらずの高級魚だ。

今年はまだボート釣りに出かけてはいないが、釣果情報を見てみると型のいいカワハギが釣り上がっていた。

年中釣れる魚ではあるが、晩秋から初冬にかけてが旬。

肝がパンパンになったカワハギを今年も狙ってみたい。

カワハギの煮付け

江戸川放水路 ハゼ釣り

今年初めてのハゼ釣り。

場所はいつもの江戸川放水路にある小さな船着場。

熱中症警戒アラートが発令中だったので、朝5時に自宅を出たがすでに気温は30度と暑い。

途中林遊船でアオイソメを買って現地に着いたのは6時前。

この日は大潮で満潮が5:19だったため船着場は冠水状態だった。

最初はアタリも少なく型も小さかったが、潮が動き始めてからは徐々に釣れ出し型も良くなってきた。

8時を過ぎる頃には気温も上昇し汗でびっしょりになり、さすがに危険と判断して9時過ぎに納竿とした。

2025.8.24

いつもの船着場

| 3時間で21匹 | 南蛮漬け | 天ぷら |

逆川(さかしまがわ)

羽茂川の支流に逆川(さかしまがわ)という川がある。

上流には羽茂ダムがあり別名逆川ダムとも呼ばれているが、この川がなぜ逆川と呼ばれているのかが分から

ない。

地図を見ても逆さに流れているようには見えないからだ。

話は変わって、昭和52年発刊の「新潟の川釣り」(新潟日報事業者)に次のようなくだりがある。

「大野川は上流部で二本に分かれ、その上流にサカシマ川という水の流れが反対になる沼のようなところが

あり、大イワナがたまるところがあると聞いている。」

これが多分、2024年6月に外海府の大野川を詰めた際に通った小沢だと思われる。

地図を見ると本流は北西の大野亀方向に流れているのに対し、沢は反対側の南東に向かって流れているの

がよく分かる。

これが逆川の名前の由来ではないだろうか。

平坦な小沢を何匹もの岩魚がバシャバシャと音を立てて逃げていくのには驚いたものだ。

2025.8.22

コウグリ

コウグリの煮付けは佐渡のソウルフードの一つ。

ウマズラハギのことを佐渡ではコウグリと呼ぶ。

一般的にカワハギよりも評価の低い魚だが、佐渡ではソイやタイなんかよりも高値で売られている。

鱗がなく捌くのが簡単で、身離れもよく身がしっとりしていて旨いのも人気の理由か。

コウグリの煮付け

岩魚の模様

日本にいる岩魚はエゾイワナ、ニッコウイワナ、ヤマトイワナ、ゴギの4亜種と捉えるのが一般的だが、佐渡に

いる岩魚はニッコウイワナになる。

今まで真上から岩魚を眺めることが少なかったので気が付かなかったが、石花川で釣れた岩魚はゴギの様に

頭部まで虫食い模様がはっきりしていた。

同じニッコウイワナでも、河川によって様々なタイプが見られるのが佐渡の岩魚の特徴だ。

頭部まで虫食い模様がはっきりしている

夏の甲子園が始まった。

地元出身者が一人もいない高知と地元出身者だけの滋賀の試合は、どうしても滋賀を応援してしまう。

地元出身者だけの学校は滋賀を含め4校だけだが、外人部隊だらけの学校に勝利するのは難しい。

オール県外出身者の群馬と県外出身者だらけの京都は好カードだが、どちらを応援するか迷うところ。

2025.8.9

ヤマゴボウ

林道沿いに見たことのない白い花が咲いていたが、帰ってから調べて見るとヤマゴボウの花だった。

道の駅などで見かけるヤマゴボウの漬物はモリアザミの根で、本種は有毒植物で食べられないという。

2025.6.19 石花川

ワイドショーなんか見ていると頭が馬鹿になると言われるが、釣り番組や旅番組はわりと見る方だ。

NHK BSの「中井精也の絶景!てつ旅」を見ていたら、写真に季語を入れるというのをやっていた。

写真家には当たり前のことかもしれないが、素人の自分には斬新な言葉だった。

季語の被写体を大きく捉え、鉄道車両を脇役としてぼかして撮った写真は見事だった。

2025.8.8

梅酒

梅酒を作るのになぜ値段の高いホワイトリカーを使うのか、今まで疑問に思わない訳でもなかった。

酒税法で従来ご法度だった自宅で作る梅酒が許可されたのは1962年4月1日のこと。

梅酒も酒税法のみなし製造に該当するが、自己消費のためでかつアルコール度20%以上のもので作ったもの

は例外として認められた。

果実酒はアルコール度数の高いホワイトリカーやウイスキーならいいが、日本酒やワインなんかではだめだと

される。

度数が低い酒だと酵母が発酵する可能性があり、1%以上アルコール度数が上昇すれば酒税法違反となるの

だという。

また自己消費については同居の親族となっているので、それ以外の人に振舞えば酒税法違反になる。

穀物やぶどう(山ぶどう含む)は対象外となっていたので、山ぶどうの果実酒は違法ということになるなど、結構

ややこしい法律だ。

果実酒の本に浅間ぶどうが載っていておやっと思ったが、浅間ぶどうはぶどうではなくブルーベリーだった。

2025.8.3

| ウイスキーで作った梅酒 漬け込んで1ヶ月、いい感じになってきた |

羽豆氏が言った通りウイスキーの方が断然旨い ブランデーだともっと旨いのかもしれない |

梅干し完成

梅干し作りの手順には3日間天日に干すとあるが、連日の猛暑の中での3日間は少し干し過ぎた感があった。

判断基準が分からないので何とも言えないが、ちゃんと出来上がっているような気もする。

食べてみた感じは悪くはなかった。

| 3日間天日に干す | 完成した梅干し |

備蓄米

いつも行く近くのスーパーに随意契約の備蓄米が入荷していた。

しばらく見ていたが誰も手にする人がいない。

翌々日再び訪れたが備蓄米は山積みのまま。

あれほど大騒ぎしていたのにいったいどうしたことか?

米を買っている人を見ると、手にしているのは備蓄米ではなくブレンド米。

1,000円の違いなら新しいほうを選ぶのか。

買って食べてみたいような気もしたが、同級生から分けてもらった令和5年産の古米がまだ少し残っていたので

止めにした。

2025.7.29

随意契約の備蓄米

果物などには表年と裏年があるが、今年の梅は表年で大豊作だった。

親戚や近所の人にもたくさん分けてあげたが、それでも採り切れないほど実を付けた。

もったいないけど用途は限られるので、たくさん採ってもしょうがない。

5㎏持ち帰り梅干しに3㎏、梅酒に1㎏で、残りはジャムにした。

梅酒は北雪の羽豆氏に教えてもらったウイスキーで作るものにし、ウイスキーは一番安いものでいいと言われて

いたので、トリスの1.8ℓにした。

| 5㎏持ち帰った 青梅はすぐ梅酒に使い、梅干し用は追熟させてから使う |

トリスの1.8ℓで梅酒を作る 氷砂糖は500g |

梅干しは3㎏作った ウイスキーの梅酒もいい感じになってきた |

新潟日報メディアシップ

新潟日報の本社がある新潟日報メディアシップビルは、ちょうど新潟駅と佐渡汽船の中間点にあるので立ち

寄ることも多い。

20階が展望フロアになっていて、新潟市内から越後の山々まで一望できる。

ホテル日航新潟がある万代島ビル31階展望室や新潟県庁18階の展望回廊もお勧めだ。

2階には柳麺竜胆がある。

| 高さ100mの展望フロア ホテル日航新潟、佐渡汽船方面を望む |

竜胆の中華そば 850円 新潟日報メディアシップ2F |

真野漁港キス釣り

昨年の6月は型のいいキスが連発しいい思いをしたが、今年はピンギスばかりでがっかり。

アオイソメも500円分だけで止めにした。

2日間で20㎝を超えたのは僅か2匹だけ。

2025.6.30、2025.7.1

20㎝を超えたのは2匹だけ

| 大きいのは刺身に | ピンギスは天ぷらに |

ミツバ

林道の脇などでよく見かけるミツバだが、実家の屋敷に自生するミツバには驚かされる。

3月に帰った時にはまだ芽が出たばかりだったのに、5月に帰ってみると背丈が50㎝にもなり、葉も手のひら

サイズに成長していた。

栽培ものと違って野生のものは堅くてアクが強く、天ぷらにしてみたが評価はいまいちだった。

刺身を盛り付ける時の大葉の代わりに使う程度で終わっている。

屋敷に自生するミツバ 2025.5.18

屋敷蛇

昨年の秋に蔵の中に入った際、棚の上でとぐろを巻くアオダイショウには驚いたが、蔵の中にいるネズミでも

狙っていたのだろうか。

家の周りには毎年大きなアオダイショウがウロウロしている。

いわゆる屋敷蛇と呼ぶやつだ。

こんなのが家の中にいたらと思うとゾッとするが、遭遇する可能性は無きにしも非ずだ。

夜中に天井裏を何かが走る音が聞こえるが、ネズミがアオダイショウに追われているのかもしれない。

蔵の中に入るのはもちろんだが、釣り道具などを置いてある離れに行くのも怖くなってきた。

アオダイショウ 2025.5.18

梅の字が入る「梅雨」。

語源は中国で梅の実が熟す頃に雨が多く降ったからだという。(諸説あり)

昨年不作だった実家の梅も、今年は親戚や近所の人に分けてあげられるほど実をつけた。

先日船橋のスーパーを覗いたら青梅が1㎏2,000円もするのには驚いたが、梅も高価なものになってしまった。

今年は北雪の羽豆氏に教えてもらった、ウイスキーを使った梅酒を作るつもりでいる。

2025.6.12

実家の梅 2025.5.18

もう販売は終了しているが、ダイワの雪渓3.6mを修理しながらもずっと使っている。

硬調の8:2調子で、3.6m、3.2m、2.8mの3段階切替のマルチレングスで、佐渡の藪沢でのちょうちん釣りに

はもってこいの竿だ。

修理して使っているといっても、もう部品の供給はないので、折れた部分に昔の折れたグラス竿からちょうど

はまるものを取り付けた継ぎ接ぎだらけの竿だが、ちゃんと尺岩魚も取り込めている。

白滝Ⅳ2.7mは釣り具のポイントを直営するタカミヤの竿で、子供が小さい頃に買ってやった物だが、使って

なかったのでちょうちん毛鉤用に使うことにした。

新しいものを買うのではなく、あるものを工夫または修理して使う。

年金生活者の知恵だ。

上はダイワの雪渓3.6m 下がタカミヤの白滝Ⅳ2.7m

何でもかんでも値上がりし、年金生活者が趣味にお金を回す余裕はない。

もうモンベルからワークマン、ダイワからスズミへシフトなどと言っている場合じゃなくなってきた。

20年前に買ったアクシーズクインの渓流タビは、ソールが剝がれていたものをボンドで張り直し、同じくGETTの

鮎タビはフィット感がいまいちで使ってなかったが、ウオーターソックスを履いて使うことにした。

モンベルのサワートレッカーは脱着が面倒であまり使ってなかったが、長く歩くルートで使用することに。

これで当分新しい渓流タビを買わなくても済みそうだ。

| 20年前に石井スポーツで買ったアクシーズクインの渓流タビ 剥がれたソールをボンドで補修 |

上州屋でしか買えない?GETTの鮎タビ これも20年程前に買ったもの |

モンベルのウエイディングシューズ サワートレッカー 脱着が面倒なのであまり使ってなかった |

クレマチス

5月に大輪の花を咲かせる実家のクレマチスだが、元々違う場所で咲いていたものが枯れてしまい、なぜか

ドウダンツツジの間から生えてきてしまった。

ドウダンツツジを剪定するのに、クレマチスの蔓を伐らないようにするのが面倒だが、こればっかりはしょうが

ない。

船橋市の花として知られるカザグルマはクレマチスの原種の一つで、準絶滅危惧種として保護・保全活動が

行われている。

| ドウダンツツジの間から花を咲かせるクレマチス 2025.5.16 |

毎年5月になると大輪の花を咲かせる |

レインウェア

日帰り釣行なので雨の日に敢えて出かけることはしないが、梅雨時は念のためレインウェアを持参することも

ある。

下半身は元々川に入るのでサワーボディタイツとイナレムレインパンツを履いていて、上半身だけ濡れなけれ

ばいいので、荷物になるレインスーツを持参する必要はない。

ワークマンのレインジャケットは廉価(購入時2,900円)だが、イナレム製なので軽くて蒸れないし、イバラの多い

佐渡の藪漕ぎにも耐えられる優れモノだ。

| レインウェア モンベルのレインハイカー |

ワークマンのレインジャケット 購入時の価格は2,900円 |

ダンロップのレインスーツ ゴアテックス製 |

メジマグロのカマ焼き

佐渡でマグロがたくさん獲れるようになったおかげで、Aコープの鮮魚コーナーには連日メジマグロの刺身が

置いてある。

メジマグロと言えども、1m近いサイズの中トロは脂も乗っていて旨い。

このメジマグロのカマ焼きが490円で売っていたので買ってみたが、評価が難しい。

それなりに食べる部分はあるが、ブリのように脂が乗っていないのと、臭いが気になった。

ブリでこの値段ならうれしいのだが...。

| メジマグロのカマ焼き 490円と安いが評価が難しい |

メジマグロの刺身(赤身と中トロ) メジマグロと言えども中トロは旨い |

三吉屋の中華そば、まだ800円で頑張ってくれているのがうれしい。

2025.5.8

サワラ

温暖化で南方系の魚が北上する傾向にある。

サワラは関西ではなじみの魚だが、最近では佐渡のAコープでも見かけるようになった。

魚偏に春と書くので春が旬。

小型のものを関西ではサゴシと呼ぶが、関東ではサゴチと呼ぶ。

どちらも漢字で書くと「狭腰」だ。

寄生虫のアニサキスがいるので、刺身にするときは気をつけなければならない魚の一つ。

身が柔らかく鮮度の落ちやすい魚なので、西京焼きなどの焼き物が一般的だが、獲れたての新鮮なものは

刺身でも十分いける。

| サワラの刺身 | サワラとアジの刺身 |

花の島

オオミスミソウやヤマエンゴサク、ショウジョウバカマなど、例年ならもう終わっている花も、今年は雪が多かっ

たせいか、金北山登山道(沢口コース中腹)でもまだ見ることができた。

| シラネアオイ | サンカヨウ | ニリンソウ |

| ショウジョウバカマ |

カタクリ |

エゾエンゴサク |

| ヒトリシズカ |

ナガハシスミレ | オオタチツボスミレ |

| ワサビ | ニシキゴロモ |

サルメンエビネ |

オオミスミソウは七変化と呼ばれるように変異が多く、花の色も様々だ。

早起き組がこの時期まで見られるのは珍しい。

2025.5.9 金北山登山道沢口コース

| 淡い桃色 | 桃色 | 淡紅色 |

| 白色 | 淡い藍紫色 | 藍紫色 |

国仲平野の朝

川へと向う朝、国仲平野を通る頃が日の出の時間で、田植えが終わったあとの田んぼに映る朝焼けが美しい。

寒くもなく暑くもなく、過ごすのにはちょうどいい季節だ。

2025.5.15

ワラビ、タラの芽、タケノコ

Aコープにワラビが一束200円で売られていたが、ワラビはどこにでも生えている山菜だ。

タラの芽と違って、一度や二度採っても何度でも生えてくるので先を急ぐ必要もない。

今や山間部の耕作放棄地はワラビ畑化していて、「売るほどある」状態だ。

生のまま塩漬けすれば自然とあくが抜けるので保存も簡単。

実家の周りで猛威を振るうタケノコは、4月終わりからの孟宗竹に始まり、6月の破竹、7月の真竹へと続く。

いたちごっこになるが、竹になってから伐るのは大変なので、タケノコの内に潰すのが日課になっている。

孟宗竹は庭まで浸食してきているので、除草剤で根を枯らさないとだめかもしれない。

子供の頃は孟宗竹をよく食べさせられたが、破竹と違いあく抜きしなければならないのが面倒だ。

| どこにでも生えているワラビ ついつい夢中になり採り過ぎてしまう |

孟宗竹も庭まで浸食してきて厄介だ |

| ワラビのおひたし |

地図アプリ

山地や沢筋では電波が届かないので、オフラインでもスマホで現在地確認ができる機能は必須だ。

事前に目的地の地図をダウンロードしておけば、オフラインでも現在地が確認でき、自宅に帰ったあともログ

を見て遡行記録の整理ができる。

使っているのは「国土地図」というアプリで、今は「登山地図」という名前になっているが、スマホの機種変更で

ログが機能しなくなった時も、すぐにプログラム修正で対応してもらえた。

他にもたくさんの無料アプリが出ているが、今のアプリで十分で使い勝手もいい。

コンパクトカメラ

1キログラムにもなる一眼レフカメラは重く、ぶら下げたまま遡行はできないので、記録用には適さない。

釣った魚や滝の写真だけでなく、コースタイムの記録用にも防水のコンパクトカメラが最適だろう。

ずっと使い続けているのが16年前に買ったオリムパスの防水デジカメで、バッテリーは3回買い換えたものの

今でも現役で活躍している。

オリムパスのμ850SW

竿

佐渡のような小さな川で使うのは3.9mと短い竿がメインになる。

仕舞い寸法も40㎝以下のものでないとザックに収まらない。

長年D社製のものを使っているが、折れるたびに補修する部品代が高くつくのが悩みの種。

最近は比較的廉価なS社製に徐々にシフしている。

上からS社4.2m、D社3.9m、D社3.6m、S社3.9m、D社4.5m

タモ網

タモ網は主に大物を取り込むのに使っているが、餌のトビゲラやカワゲラなどの水生昆虫を捕るのにも使う。

ザックと背中の間に挟んで携行し、大物が掛かってもすぐ片手で取り出せるようにしている。

長年愛用し続けているのは、上州屋にしかない?GETTの折りたたみ式ワンタッチタモだが、何度も落として

失くしているので、ホームセンターで見つけたセフティーコードを取り付け落とさないように工夫した。

GETTの折りたたみ式ワンタッチ渓流タモ

ザック

ザックはモンベルのガレナパック30ℓを使っているが、釣竿にロープや下降器、スワミベルト、一眼レフカメラ、

水、昼食を入れるとすぐ満杯になるのが悩ましい。

もう少し大き目のものにすればよかったかもしれない。

モンベルのガレナパック

装備

渓流には魚止め滝(魚留めの滝)と呼ばれる場所がある。

岩魚が遡上できないような大滝のことを言うが、ここで引き返す釣り人はまずいない。

実際、滝上に岩魚がいるケースは多々あり、いるかいないかは行って見ないと分からないことを皆知っている。

自分は滝を直登するだけの勇気も技術もないので、当然高巻くことになるのだが、上るのは簡単でも下りるに

は安全を担保するため、ロープや下降器が必要になることもある。

あくまでも釣りがメインなので、持参するものは20mロープに下降器など、最低限必要なものに止めている。

沢屋じゃないので危険を冒してまで滝を越える必要もない。

ロープ

懸垂下降にはロープとスワミベルト、エイト環やスリングなが必要となる。

以前はザイルと補助ロープを区別していたが、今はすべてロープと呼ぶようだ。

5mm10m、6mm20m、8mm20mのロープの内、主に6mm20mを使用。

5mm10m、6mm20m、8mm20mのロープ

| 6mm20mのロープとATCガイドで下降 | 長さが足りず、8mm20mのロープをシングルで下降 |

下降器

当初はハーネスを購入したが、ハーネスは取り外しが面倒なので、釣りではスワミベルトを使っている。

下降器は従来エイト環を使っていたが、ATCガイドの方が使いやすい。

アッセンダーに使うカラビナはD型や洋ナシ型ではなくオーバル型を使う。

スワミベルトに下降器

ヘルメット

ヘルメットも必需品の一つ。

落石や転倒から頭を守るだけでなく、藪漕ぎなどで木の枝に頭をぶつけたり、枝が刺さるのを防いでくれる。

ただ、夏場は頭が蒸れるで長く被り続けていられない。

CAMPとモンベルのヘルメット

久しぶりの博士ラーメン。

以前より値上がりしていたものの、まだ1,000円は超えていない。

| 博士ラーメンの醤油ラーメン 900 2025.4.6 |

渓流タビ

渓流の遡行になくてはならないものが渓流タビで、キャラバン製は今使っているもので5足目になる。

かつて、タビ派かウエイディングシューズ派かで議論になったこともあったが、今ではウエイディングシューズ

が主流になり、タビを扱うメーカーは数少なくなってしまった。

自分もウエイディングシューズを併用してはいるが、渓流タビが手放せないのはそれなりの理由がある。

一番の利点は脱着が簡単なこと。

ネオプレーン素材なので保温性が高く、ウオーターソックスを履かなくても水は冷たく感じない。

ウエイディングシューズより価格が安いのも魅力。

キャラバンの渓流タビ

スパッツ グローブ ソックス

ハーフパンツを履いていた頃は、膝から下を保護するためにスパッツを付けていたが、イナレムのレイン

パンツにするようになってからはスパッツは付けていない。

渓流グローブはキャラバンのものを長年愛用。

ウエイディングシューズの時はウオーターソックスを履くが、渓流タビの時は履かなくても問題ない。

スパッツ(モンベル)、渓流グローブ(キャラバン)、ウオーターソックス(モンベル)

服装

渓流での服装には撥水性が求められる。

淵やゴルジュを泳ぐわけではないが、普通に遡行していても下半身は濡れるし、転倒すれば上半身が濡れる

こともある。

インナーは長年愛用しているモンベルのサワーボディシャツとタイツで、アウターはモンベルのライトシェルジャ

ケットに、ワークマンのイナレムレインパンツだ。

以前はモンベルのライトシェルパンツを履いていたが、ナイロン製は藪漕ぎには適さず、今はポリエステル製

のイナレムレインパンツにしている。

夏はサワーボディシャツの上にポリエステルのTシャツで、春先はマウンテンパーカーを羽織っている。

以前夏用にモンベルのハーフパンツを買ったが、佐渡はイバラだけでなくミヤマイラクサが多く使えなかった。

ミヤマイラクサの棘に刺されると痛いだけでは済まないので、夏でもロングパンツでないと用をなさない。

インナー

モンベルのサワーボディシャツとタイツ

アウター

モンベルのライトシェルジャケットと、ワークマンのイナレムレインパンツ

朗報⁉

破竹(淡竹)が一斉に枯れる現象が全国各地で起きているという。

破竹は120年に一度花を咲かせ一斉に枯れると言われているが、前回開花したのが1908年頃なので、その

時期がやってきたのに違いない。

枯れた竹の後始末が大変になるだろうが、何よりも新たなタケノコが出てこないことに期待したい。

ただ、絶滅することはないとも言われているので、生育が止まるこの数年間で、破竹に覆われた屋敷周りの

整備に決着をつけたい。

2025.4.20

100-100達成

2019年から始めた佐渡の渓流調査も7年目に突入し、この3月で調査した河川は支流も含め100を超え、出会

った滝(5m~)も100を超えた。

当初から遡行記録をHPに公開してきたが、これに批判的な意見もあった。

公開することで釣り人が押し寄せ、岩魚が釣れなくなると言うのが理由だ。

釣りブームの頃ならいざ知らず、キャッチ&リリースが定着してきた今では杞憂に過ぎない。

ミミズで鱒を釣って穴場を他人に教えない釣り人のことを、開高健はドン百姓釣りと言った。

餌のミミズは別にしても、穴場を他人に教えないは、島国根性に相通ずるものがある。

佐渡は昔から閉鎖的だと言われてきた。

「よそもん」とか「旅のもん」とか言って、島外から来た人を区別する。

今でも「部落の人以外入山禁止」とか「渓流釣り禁止」の看板を見る度に悲しくなる。

佐渡でも山の情報をYAMAPやヤマレコに投稿する人が増えてきたが、渓流となると情報はほとんどない。

滝の情報も写真の投稿はあっても、その場所やルートは明かされていない。

稀にあったとしても島外からやって来た人のもので、地元の人が発信するものがないのが実情だ。

渓流釣りに関しては、2000年頃に「佐渡の全渓流探釣記」というHPが公開されていたが、これも島外の釣り人

によるものだった。

最近滝ツアーなるものが公開されてはいるが、営利目的のためかルート情報がないのは残念だ。

今後も体が動く限り、150河川、150滝を目指して頑張るつもりでいる。

2025.4.18

津神神社

津神神社は両津大川の津神島にある神社で、大川の調査の後に立ち寄ったが、訪れるのは初めてだった。

大川は江戸時代に北前船の港として栄えたところで、航海安全と商売繫盛の神として祀られてきたという。

赤い橋の先には安産の松があり、神社の裏手には私設灯台の善宝寺があった。

2025.3.12

津神神社

| 津神島へ渡る赤い橋 | 津神島へ渡るのは初めてだった | 大佐渡の山々を望む |

自宅近くの桜、もうだいぶ散りました。

2025.4.8

白浜屋

車で帰る時は帰りに必ず立ち寄ることにしているが、昨年の秋は日程が合わず2年振りの訪問になった。

親父さんは引退して今は息子さん夫婦とお母さんとでやっているが、味は昔と変わらない。

何年経ってもお母さんは覚えてくれていて、いつも笑顔で迎えてくれる。

新潟にいた時に100杯以上食べたラーメンはここだけだが、家人だけでなく子供も相当食べていたことになる。

ラーメン一杯が1,000円以上する時代に、750円で頑張っているのもうれしかった。

2025.3.22

| らうめん 750円 | 白浜屋名物の唐揚げらうめん 950円 |

中華そば 七八

行きは古町の七八(しちはち)にした。

子供が以前一人で立ち寄り美味しかったというラーメン店で、新潟のラーメン雑誌にも載っているという。

廃れ行く古町界隈だが、こう言った新しい店も登場するから油断はできない。

2025.3.9

新潟市中央区東堀前通5番町400-6

| 七八そば 880円 | 塩七八そば 880円 |

北雪酒造

高校の同級生、羽豆氏のもとを訪れた。

彼は北雪酒造の代表(現在は代表取締役会長)で、佐渡の北雪を世界のHOKUSETSUへと飛躍させた人物

として知られている。

最後に会ったのが第一回のにいがた酒の陣で、その後転勤になったので会うのは実に20年ぶりとなる。

初めて酒蔵を案内してもらい、近代的設備による自動化にも驚いたが、数々のアイデア商品の開発も手がけ

ていた。

「伝統と称して同じことを繰り返しているだけでは進化はないし、面白くない。挑戦して失敗しても、それは良い

失敗だ」と彼は言う。

最近ではオンキョーとのコラボ商品「純米加振音楽酒」がある。

梅酒はウイスキーかブランデーを使用するのがいいと教えてくれたので、今年はウイスキーで試してみようと

思っている。

2025.3.14

|

|

|

| 北雪酒造 | 酒蔵を案内してもらった | 試飲させてもらった |

佐渡平スキー場

3月に佐渡でスキーができるとは思いもしなかった。

例年は雪不足で2月には営業終了となるが、今シーズンはチェアリフトが設置されてから最多の営業日数と

なったという。

小さなスキー場だが、料金は午前半日券1,200円、レンタルスキー1,000円と、佐渡市か運営するだけあって

格安だ。(佐渡市在住のシニアならリフト券は無料)

北陸にいた時以来だから、滑るのは40年ぶりだったが、ボーゲンレベルで何とか滑れ楽しかった。

2025.3.13

| 佐渡平スキー場 | 昔はロープトゥだったが、今はチェアリフトもある | 今年は3月16日まで営業した |

9日に佐渡に着いてまず目にしたのは、大佐渡の山々の雪の多さだった。

例年2月に営業を終了する平スキー場が16日まで営業すると言うのだから、いかに雪が多かったが分かる。

まだ雪に覆われた大佐渡の山々

佐渡の山女魚

佐渡に陸封型(河川残留型)の山女魚はいるのかいないのか。

山女魚は岩魚と同じように降海型と陸封型(河川残留型)に分類される。

陸封型は降海せず川で一生を過ごし自然繁殖するが、北海道などでは一部の雄を残して海に降りサクラマス

になるので、山女魚のままでの自然繁殖はないとされる。

国府川漁協があった頃はダムや堰堤の上流にも山女魚がいたが、漁協が解散してから数年が経ち、山女魚

の姿を見たことがない。

放流魚の定着率は低いと言われるが、国府川水系の山女魚は自然繫殖できなかったのかもしれない。

外海府や内海府の川でも山女魚は釣れるが、釣れるのは河口から第一堰堤までで、今まで堰堤の上流で釣れ

たことはない。

まだ佐渡の山女魚に関するデータが乏しく断定はできないが、北海道のように雌のほとんどは海に降るのでは

ないだろうか。

河川に残留した雌の山女魚がいたとしても、自然繁殖まで至っていないような気がしてならない。

2025.3.8

タイヤチェーン

今回佐渡に車で渡るにあたって、念のため金属製のタイヤチェーンを購入した。

3月でもドカ雪が降ることもあるのと、今履いているスタッドレスタイヤの経年劣化が心配だったからだ。

メーカーの動画を見る限り取り付けは簡単そうに思えたが、いざやってみると何度やってもうまくいかない。

動画と見比べてみると、どうもタイヤのサイズが大きくてチェーンがキツキツなのが原因のようだった。

ちゃんとタイヤのサイズに合わせた品番にしているのにおかしいじゃないかと思いながらも、何とか取り付け

ることが出来たが、今度は外し方を失敗してしまい、チェーンがタイヤの奥に挟まってしまった。

ジャッキアップしてタイヤを取り外し事なきを得たが、タイヤをはめる際に腰を痛めてしまった。

昔は営業車のタイヤを自分達で脱着していたが、今のタイヤは大きくて重いのでとてもじゃないけど無理だ。

後は本番でタイヤチェーンを使うことが無いこと祈るだけだが...。

2025.3.5

渓流解禁日

雪の多い東北地方では4月1日解禁とかもあるが、全国的には3月1日解禁の所が多い。

漁協のない河川では都道府県の内水面漁業調整規則に従うが、かつては秋の1か月間だけが禁漁という時代

もあった。

ただ3月1日が解禁と言っても、まだ雪が残る源流部には入っていくことができない。

3月9日から佐渡に渡る予定でいるが、今年は佐渡もだいぶ雪が積もったようなので、奥までは入って行けない

だろう。

流程の短い小河川や中流域に計画を練り直す必要がありそうだ。

2025.3.1

大雪の記憶

今年は佐渡でも記録的な大雪だったようで、3月の渓流は奥深くまでは入れそうにない。

記録的な大雪といえば38豪雪(昭和38年)や56豪雪(昭和56年)があるが、福井にいた時に59豪雪(昭和59年)

を経験した。

除雪した雪の捨て場がなくなる程の大雪で、バスは動かず歩いて自宅と会社を往復した。

営業車を出すのに駐車場の雪かきをしていて、車まで除雪し終わって振り向いたら、新たな雪が20㎝積もって

いてお手上げだったのを思い出す。

18豪雪(平成18年)も大変な目にあった。

年末年始を佐渡で過ごし、1月3日千葉に帰る日だった

新潟から関越道に入ったのが正午過ぎ。

長岡までは順調だったが、小千谷を過ぎたあたりから猛烈な吹雪と圧雪で、一気にノロノロ運転に変わった。

六日町でとうとう動かなくなったので痺れを切らし、石打塩沢で下りたのが更に最悪の結果を招くことになる。

迂回予定の国道17号線が雪崩で通行出来ず、前にも後ろにも進まず万事休す。

湯沢の積雪は3mを超え、雪の壁で何も見えない。

やっとの思いで六日町まで戻り、再び渋滞の関越道の石打塩沢に戻ったのが5時間後。

猛吹雪に圧雪で事故や故障車が次々に発生し、車はまったく進まない。

関越トンネルを抜けたのは翌日の朝で、千葉に着いたのは前日の朝起きてから24時間後のことだった。

17時間連続の運転に、会社に行く体力も気力もなく爆睡したのだった。

何でも値上がりし、年金生活者には厳しい世の中になってきた。

働いていた頃とは違って、釣り竿なんかもあるものを修理して使っている。

日用品はダイソーで済ませ、釣り具はダイワからスズミへ、アウターはモンベルからワークマンへとシフトしつつ

ある。

昨年買ったワークマンのイナレムレインパンツが気に入っていたので、値上がりするまでにもう一つ買っておこう

と思っていた。

先週店を覗いたらまだ1,900円のままだったので、まだいいかと油断していたら、今週いきなり2,500円に値上がり

していてがっかり。

悔しいので買わずに店を後にした。

2025.2.7

佐渡の渓流と用水路

田んぼがあれば必ず川から水を引く用水路がある。

最初は愚直に川を下って戻っていたが、佐渡の川には隈なく用水路があることが分かり、用水路(用水路跡)を

辿って戻るというのが当たり前になった。

用水路は山間部の棚田や海岸段丘の田んぼには無くてはならない存在で、小さな沢からも水を引いている。

多少遠回りになるものの、用水路は等高線に沿って作られているためアップダウンもなく、最上部の田んぼから

は農道に直結しているので、川を下るよりははるかに安全だ。

ただ、耕作放棄地が増えた山間部で、用水路跡を探すのはだんだんと難しくなってきている。

| 鹿ノ浦川 麓の田んぼに水を引く用水路で戻る |

小倉川 小倉地区の川には隈なく用水路が張り巡らされている |

滝の高さ(落差)

ヒマラヤのセティ・ゴルジュに挑む番組で、渓谷探検家の一人がレーザー測定器で滝の高さを測るシーンに

思わず目がいってしまった。

高価でなければ一つ手に入れたいとも思ったが、滝の高さ表示ほどアバウトなものはない。

全国で滝が観光地となっている所は多いが、それらの滝には共通して観光目的の高さなるものが存在する。

昨年宮城の秋保大滝を訪れた際、落差55mにはさすがに疑念を抱いたが、佐渡の大ザレの滝も一昔前まで

は落差100mと言われていた。(実際に直登した人の記録には48mとある)

かく言う私も目測で落差5m、10mと表記しているものの、実際にはそれ以上あったりなかったりする。

ネットで検索してみると、レーザー測定器にもピンからキリまであるようだが、廉価なものでも測定できるのか

どうか情報がなく分からない。

滝の落ち口に立ってロープを垂らして測るのが一番安上がりで確実かもしれない。

この6年間、佐渡の渓流で出会った滝を集計してみた。

あくまでも目測ベースだが、5m以上の滝が104で、3m程の小滝を含めると200近くにもなる。

流程が短く急峻な佐渡の渓流には、まだまだ未知の滝がたくさんありそうだ。

2025.2.1

らぁ麺やまぐち

早稲田に用があり出かけたが、構内に足を踏み入れるのは受験の時以来なので、実に48年ぶりのこと。

当時浪人してまで目指そうとは思わなかったが、地方の学生が目標とする大学の一つであったことは確かだ。

そんな早稲田も子供の話によると、今は地方出身者は3割ほどしかいないのだという。

昼食は早稲田周辺で行列ができる超有名店という、「らぁ麺やまぐち」に案内してもらった。

やたら外国人客が多かったのは、ミシュランガイドに掲載されているからだろうか。

キャッシュレス決済オンリーというのも初めてのこと。

私は具のないかけそばにしたが、それでも930円で、特製鶏そばに至っては1,620円もした。

この値段で旨くないわけはないのだが、ラーメン一杯500円はもう遠い昔の話で、今は一杯1,000円の時代に入り

つつあるようだ。

2025.1.27

| らぁ麺やまぐち 新宿区西早稲田3-13-4 |

かけそば 930円 |

|

|

| 鶏そば 1,220円 | 特製鶏そば 1,620円 |

マウンテンパーカー

まだ寒い3月の渓流では、上着にSCENE(VAN JACKET)のマウンテンパーカーを愛用している。

大学1年生の時(1977年)に買ったものだが、まだ現役で活躍している優れもの。

マウンテンパーカーの良さは丈夫で防風性に優れたところだが、最も気に入っているのはそのポケットにある。

まち入りの脇ポケットは餌箱を入れるのにぴったりで、ダブルビルトされたハンドウォーマーポケットには軍手を

入れ、冷たくなった手を温めている。

胸ポケットにはデジカメや仕掛けが入り、背面にはジッパー開きの大きなポケットも付いていて、タオルなんかも

入れられる。

マウンテンパーカーの代名詞と言えばシェラデザインだが、SCENEのものの方が断然気に入っている。

2025.1.26

|

|

| SCENEのマウンテンパーカー | シェラデザインのマウンテンパーカー |

ダウンジャケット

今では誰もが着ているダウンだが、日本でダウンが流行りだしたのは1990年に入ってからと、その歴史は浅い。

初めてダウンジャケット買ったのは1978年、大学2年生の冬だったと記憶。

冬山登山の必須アイテムだったものが、ヘビーデューティーブームでファッションとして認知され始めていた頃だ。

最初はSCENEのダウンベストにマウンテンパーカーで寒さを凌いでいたが、どうもしっくりこなかった。

当時はまだ外国製のものが主流だったので、渋谷の道玄坂に店を構えていたミウラ&サンズでCAMP7のものを

購入。

CAMP7のものはダックダウンを使用していて、グースダウンより保温効果が高いと言われていた。

(ミウラ&サンズはセレクトショップのはしりで、その後社名をシップスに変えて全国展開している)

表生地は60/40クロスのものをチョイス。

値段は38,000円で、当時としては買うのにちょっと勇気のいる価格だった。

リップストップナイロンのものは裂けにくく軽いけれど、火の粉には滅法弱くキャンプ釣行には適さない。

その後ノースフェイスの60/40クロスも買ってみたが、普段着るには重すぎて今はリップストップナイロンオンリー

になってしまった。

2025.1.22

|

|

|

| CAMP7の60/40ダウンジャケット ミウラ&サンズ(渋谷道玄坂) 1978年38,000円 |

ノースフェイスの60/40ダウンジャケット さかいやスポーツ(神田神保町) 1998年38,000円 |

ティンバーランドのダウンジャケット キャナルシティ博多(福岡) 2011年28,000円 |

戦前の旧版地図

戦前の旧版地図(5万分の1)を閲覧できるサイトがあることを知った。

内海府の黒姫から先は幅員1.5m未満の破線道路になっているのに驚いたが、江戸時代の地図にもある虫崎古川

の十八曲坂も気になった。

外海府も幅員3m以上の道路は岩谷口までで、そこから先は実線か破線の狭い道路の表記になっている。

大ザレ川の笠取峠や小河内川からの山居道も載っていたが、現在の地理院地図と合わせて見ると微妙にずれて

いて、目標となる崖や三角点なども今のものと一致しない。

大体のあたりをつけてルートを書き込む作業をしているが、実際うまくいくかどうかは行ってみないと分からない。

2025.1.18

名刺の作成

会社を定年退職してから6年が過ぎた。

退職後は名刺がなくても特に不自由はなかったが、あるにこしたとはないと急に思い立ち、名刺印刷用紙に合わ

せてエクセルで作成した。

会社名のところは「佐渡の渓流」と「佐渡の滝」の2タイプにし、肩書は「angler」にした。

社名のロゴの代わりには岩魚や滝の写真を挿入した。

20251.14

鰻の成瀬 船橋法典店

お気に入りの金華が閉店してしまい、そのあとにできたのが鰻の成瀬だった。

鰻の成瀬は全国に急展開している鰻のFC店で、うな重が4,000円から5,000円する時代、その半分以下の値段で

食べられるとあって話題になっている。

味もさることながら金華のことも気になっていたので、一度覗いてみることにした。

メニューはうな重のみで、並、上、特上と3ランクあり、それぞれに梅(半尾)、竹(3/4尾)、松(1尾)がある。

注文したのは並の梅1,600円、並の竹2,200円、上の竹2,500円で、それぞれの違いも見てみたかった。

暫くして注文したうな重が運ばれてきたが、運んできたのは何と金華の店主その人だったのには驚いた。

業態転換した理由はわからないが、以前にも料理人が一時帰国してしまったことがあったので、そういった理由も

あったのかもしれない。

成瀬の鰻が安いのは、本部から送られてくる材料を特別な機械で焼くだけで、専門的な技術を必要としないから

だという。

やはり味は並より上のほうが旨かったが、一番安い並の梅でも十分いける味とボリュームだった。

2025.1.6

ちびろくラーメン

年配の方ならきっとご存じだろう。

せんだみつおの「あなたはちびいくつかな」のTVコマーシャル.。

麺の量を半分にして6個1袋で販売していたのが明星食品のちびろくラーメンだった。

大学釣部のキャンプ釣行での食事係と気象係は下級生の担当だった。

食材はまだフリーズドライがなかった時代なので、一週間分の献立を立てるのが大変だった。

朝はご飯と味噌汁に漬物、昼はパンとチーズにちびろく1個で固定していたが、夜のメニューには毎回悩まされた。

ハウスの豆腐の素と丸美屋の麻婆豆腐の素で麻婆豆腐を作ったり、鳥釜飯の素を使ってみたりと色々工夫した

のを思い出す。

気象係は午後4時からNHKラジオ第2で放送される気象通報を聞きながら、天気図用紙に読み上げられた内容

を書きこんでいくのだが、南南西とか北北東の方角が瞬時に書けず、慣れるまでが大変だった。

今から40数年も前の思い出だ。

2025.1.10

|

|

| 吹雪を避けて橋の下で昼食の準備 小倉川支流秡川左俣出合い 1980.3.18 |

インスタント麺とカップコーヒーで体を温める 当時はガソリンストーブのホエーブス725を使っていた |

黒滝川

新穂川(国府川)は二級河川の起点となる黒滝林道終点で二俣に分かれ、左(右岸側)が黒滝川で右(左岸側)

が桶後川と名前を変える。

この川に初めて入ったのはまだ大学3年生だった1980年の3月で、当時は国府川漁協が放流を行っていたので、

黒滝まで山女魚領域だった。

桶後川では33㎝の尺ヤマメも出たが、漁協が解散してしまった今では山女魚の姿はなく、岩魚が僅かに生息す

るだけの川になってしまった。

釣りの対象としては面白みのない川だが、水源のある黒滝山はかつて野生の朱鷺が生息していた場所であり、

川沿いには前浜へと続くトネ道があった興味深い場所でもある。

3月に計画しているのは、桶後川の右岸の小沢を詰めて488mの三角点がある朱鷺山迄行き、黒滝川のF2上流

に下降するというもの。

黒滝川F2を高巻いたところ

セルフタイマーで撮影(1980.3.22)

|

|

| 黒滝川F2 1980.3.22 |

45年前の黒滝林道終点 かつて黒滝山は朱鷺の営巣地だった この年の翌年、残った野生の朱鷺は一斉捕獲された |

1.5倍

パソコンの動きが芳しくないので買い換えたが、値段は10年前購入した時の凡そ1.5倍の値段だった。

ウオシュレットも10年たち故障が続いたので買い換えることにしたが、こちらも1.5倍。

渓流タビも渓流グローブも5年前の1.5倍だ。

米の値段が一気に1.5倍にもなり驚いていたが、ラーメンも600円のものがいつの間にか900円になった。

ガス給湯器や食器洗浄機、冷蔵庫、洗濯機など次々と買い換え時期がやってくるが、何もかもが値上がりして

いて、年金生活者には頭が痛い。

2025.1.3

右京塚神社

いつも行く鎌ヶ谷のホームセンターの近くに小さな神社があり、気になっていたものの今まで一度も立ち寄った

ことはなかった。

元日に近くに用があって出かけたら、神社に向かって歩く人の姿がけっこうあったので、ついでにお参りしてみ

ることにした。

蔦屋と銚子丸の間にある細い参道を進み、新京成の踏切を渡った所に神社はあるが、参道を線路が横切ると

いうのはのは珍しい。

地元の人に愛されている小さな神社だった。

2025.1.1

右京塚神社 2025.1.1

|

|

| 参道の途中に新京成の踏切がある珍しい神社 | 神社の前を新京成の電車が通過する |