東北/北海道

宮城~岩手 2025/7/12~14

瑞鳳殿

初代藩主伊達政宗公を祀り、二代忠宗、三代綱宗も眠る伊達家の霊廟。

仙台駅から歩いても30分程で行くことができる。

行った日はちょうど二代藩主忠宗公の命日で、遠忌法要が行われていた。

2025.7.12

| 涅槃門 | 瑞鳳殿 初代藩主伊達政宗公の霊屋 |

殉死者供養塔 |

| 善応殿 三代藩主綱宗の霊屋 |

感仙殿 二代藩主忠宗公の霊屋 |

ちょうど伊達忠宗公の遠忌法要が行われていた |

中尊寺

岩手県へは過去に二度渓流釣りで訪れたことはあるが、観光で訪れたことは一度もなく、知識としては歴史で

習った奥州藤原氏や義経終焉の地くらいしかない。

今回は宿泊地の仙台からも割と近い平泉や一関周辺を見て回ることにした。

まずは平泉の中尊寺からスタート。

奥州藤原氏は清衡、基衡、秀衡、泰衡と4代100年にわたって栄華を極めたが、中でも初代清衡によって建立

された中尊寺金色堂は、その栄華の象徴とも言える。

因みに藤原4代は「肝冷やす」で覚えるそうだ。

残念ながら覆堂の中にある金色堂は撮影禁止だったが、讃衛蔵に撮影用のパネルが設置されていた。

岩手県を代表する観光地にしては空いていて意外だったが、台湾からの観光客が目立ち、欧米人はほとんど

見かけない。

後で分かったことだが、平泉町や一関市の統計によると、観光に訪れる国別では台湾がダントツだった。

2025.7.13

|

||

| 金色堂覆堂 中にある金色堂は撮影禁止 |

讃衛蔵にある撮影用のパネル | 経蔵 |

| 白山神社能楽殿 | 白山神社 | 中尊寺本堂 |

高館義経堂(たかだちぎけいどう)

中尊寺の次に向かったのが、義経終焉の地である高館。

松尾芭蕉が奥の細道で立ち寄り、「夏草や兵どもが夢の跡」の名句を詠んだ場所でもある。

高館からは、「高館に登るれば、北上川、南部より流るる大河なり」と芭蕉も見た景色が眼下に広がり、当時

と同じように夏草が生い茂っていた。

義経堂の中には義経の木像が安置されている。

義経はちびで出っ歯であばた顔のブ男説(吾妻鏡)があるが、実際はどうだったのだろう。

高館から眼下に北上川を望む

| 義経堂 中に義経の木像がある |

源義経供養塔 | 松尾芭蕉句碑 芭蕉が訪れたのは旧暦の5月13日(6月29日) |

松尾芭蕉は高館の後中尊寺に立ち寄り、金色堂を見て一句詠んでいる。

「五月雨の降り残してや光堂」

芭蕉が訪れたのは(1689年)、奥州藤原氏が滅亡(1189年)してからちょうど500年後のこと。

当時の金色堂は今のように修復された輝かしいものではなく、荒廃した金色堂を見て詠んだものだった。

「七宝は散り失せて、珠の扉は風に破れ、金の柱は霜雪に朽ちて、すでにくずれさり」(現代語訳)

中尊寺の松尾芭蕉像

毛越寺(もうつうじ)

平泉の最後は毛越寺。

藤原基衡、秀衡の代に造営され、当時は40もの堂塔があり僧坊も500を数えたという。

建物はすべて焼失してしまったが、修復された浄土庭園は国の特別名勝にも指定される立派なものだ。

山門から本堂に向かう途中にも松尾芭蕉の「夏草や兵どもが夢の跡」の句碑があり、新渡戸稲造が訳した

英文も載っていた。

「The summer grass / 'Tis all that's left / Of ancient warriors' dreams.」

浄土庭園

| 本堂 | 浄土庭園 | 常経堂 |

猊鼻渓舟下り

平泉の次は一関の猊鼻渓(げいびけい)へ。

日本三大渓(耶馬渓、嵯峨渓、猊鼻渓)の一つだという。

ここでも観光客は台湾からの団体客や東南アジアの人ばかりで、欧米人は見かけない。

猊鼻渓の舟下りは砂鉄川の渓谷を船頭さんが竿一本で操る船で往復するもので、他にはあまりない感じの

舟下りだ。

船から餌を投げると無数のウグイ(ハヤ)やカモがやってきて、餌を奪い合う姿は圧巻だったが、ルアーでも

投げれば入れ喰いだろう。

上り30分、上陸20分、下り30分の80分コース。

船頭さんがげいび追分なども歌ってくれる。

流れは緩やかで水深も浅いので、万が一落ちても溺れる心配はなさそうだ。

| 緩やかな砂鉄川 | 竿一本で船を操る船頭さん | ゆっくりと上って行く |

| 台湾からの団体客が多い | 餌を求めてやってくる無数のウグイ 渓谷美よりこちらの方が気になる |

大きなコイやカモもやってくる |

|

||

| 舟着場 上陸して20分間の散策 |

大猊鼻岩 | 名前の由来となった獅子の鼻 |

鬼死骸停留所

一関に鬼死骸停留所という観光スポットがあるというので、猊鼻渓の帰りに立ち寄って見た。

SNSでの拡散により、昔からある何気ない場所や風景が一躍人気スポットになることがある。

佐渡の背合のバス停やあめやの桟橋なども、子供頃から普通にあったバス停や桟橋だ。

鬼死骸というのはいかにもインパクトのある名称だが、ここにはかつて鬼死骸村が存在していたという。

地名は征夷大将軍の坂上田村麻呂が蝦夷の首領大武丸を討伐し、その死骸を埋めた場所であるという伝説

に由来する。

現在路線バスは廃止されているが、2016年までは運行していたという。

|

|

| 鬼死骸停留所跡 一関市真柴字祈祷33 |

鬼死骸バス停跡 鬼とクマに注意の看板が目を引く |

松島

最終日は午後の新幹線を予約していたので、松島だけ見て帰ることにした。

日本三景と言えば、天橋立、安芸の宮島と松島だが、松尾芭蕉は奥の細道で松島は扶桑第一の好光風と

書いている。

三景どころか日本第一景だという。

松島を訪れるのは二度目だが、天橋立や宮島を訪れた時とは異なり、初めて訪れた時もあまり感動はしな

かった。

市街地から見える景色はただの島々にしか見えなかったからだ。

台風接近の影響で奥松島に着くころには雨になってしまったが、雨の合間の僅かのタイミングで大高森に

登れたのは幸いだった。

大高森は松島四大観の一つで、標高105.1mの山頂からの眺めは美しく壮観とも呼ばれている。

15分程の登りで汗だくになってしまったが、山頂から見る島々は市街地から見るのとはやはりひと味違った。

奥の細道の松島では弟子の曾良の句しか載っていない。

芭蕉は詠まなかったのかと思いきや、本文には採録されていないだけで一句詠んでいる。

「島々や千々に砕きて夏の海」

本文に載せなかった理由はなんだったんだろう。

2025.7.14

大高森山頂から松島の島々を望む

| 大高森への道 | 山頂までは15分程 | 松島には260余りの島があるという |

肉そば藤七

平日の昼時には近くの会社員等で行列ができる人気の店だという。

この日は休日だったが、それでも昼時には次から次へと人がやってきた。

立ち食いスタイルの店だが、テイクアウトの人も多い。

甘じょっぱい冷たいスープに鶏肉が載ったそばは、山形名物の肉そばだという。

麺は太くて堅く鶏肉はコリコリとした食感で、鶏ガラのスープは冷たくても油が固まらない山形の冷やしラーメン

と同じだ。

肉そばの並を注文したが、味もさることながらボリュームもあって大満足だった。

2025.7.12

| 肉そば藤七上杉本店 仙台市青葉区上杉3-3-16 |

冷たい肉そば 並760円 このボリュームでこの値段は安い |

芭蕉館

元祖盛り出し式平泉わんこそばで有名な平泉駅前の芭蕉館に立ち寄った。

盛り出し式わんこそばというのは、あらかじめお椀に盛られた蕎麦を自分のペースで食べるわんこそばのこと。

最初に12椀の二段重ね24椀が提供されるが、追加したい場合の12椀は無料となっている。

駅前の他にも近くに芭蕉館があったが、系列店ではなく全く別の店だということが後でわかった。

駅前の店は駅前芭蕉館が正式名だそうだ。

2025.7.13

| 駅前芭蕉館 岩手県西磐井郡平泉町平泉泉屋82 |

ざるそば680円 |

|

|

| わんこそば2,200円 自分のペースで食べるタイプのわんこそば |

12椀二段重ねで出てくる 追加したい場合の12椀は無料 |

仙台の居酒屋

初日は予約していた玄孫(やしゃご)に行ったが、さすがに人気店だけあって開店から満席の盛況ぶり。

二日目は壱弐参(いろは)横丁にある、酒と魚watabeへ。

壱弐参横丁は仙台のディープスポットと言うべき昭和レトロが残る横丁だ。

こちらも人気店で事前に予約してから伺ったが、すぐに満席の盛況ぶり。

地酒がたくさん置いてあり、料理も文句なし。

仙台には美味しい居酒屋がたくさんあるようだ。

| 酒と魚watabe 仙台市青葉区一番町2-3-30-27 |

締めはラーメン だし廊仙台南町通り本店 鶏だし生醤油そば870円 |

中華そば うちみ

松島での昼食はまつしま魚市場を予定していたが、店を覗いた段階で止めにした。

どこにでもある寿司や丼といった感じで食指が動かない。

道路を挟んで反対側にある中華そばうちみの方が気になったので入って見ることにした。

昔ながらの中華そばでなかなかいける。

有名人のサインなんかも貼ってあった。

2025.7.14

| 中華そばうちみ | 中華そば800円 |

福島~宮城~山形 2024/10/26~28

山形県上山市で歯科医院を開業している従兄のもとを訪れるのに、仙台経由で山形に行く計画を立てた。

まずは福島県の双葉町と浪江町を見てから仙台に行き秋保温泉に宿泊。

翌日は山寺と蔵王を見てかみのやま温泉に宿泊するというもの。

双葉町

東日本大震災があった頃は転勤で福岡にいたため、被災状況は映像でしか見ることがなかった。

双葉町には東京電力福島第一原発があったので、原発事故の影響で13年経った今も復興が進まない。

全町民7,000人が非難を余儀なくされ、被災した自治体の中で最も遅い11年5ヶ月でようやく一部で避難指示が解除

されたが、未だ町の8割が立ち入り禁止区域で人口は僅か100人程しかいないという。

駅周辺を探索して見たが、多くの建物は壊されて更地になったままで、残された建物にも人の姿はなかった。

当然人がいなくなったのだから、小学校や図書館、病院などの施設は閉鎖されたままだ。

駅が新しくなり、駅の西側に「えきにし住宅」が出来ていたが、どれだけの人が帰還するかは不透明だという。

2024.10.26

地震発生時で止まったままの時計

|

|

|

| 新しくなったJR双葉駅 | 復興公営住宅「えきにし住宅」 | 産業交流センターから |

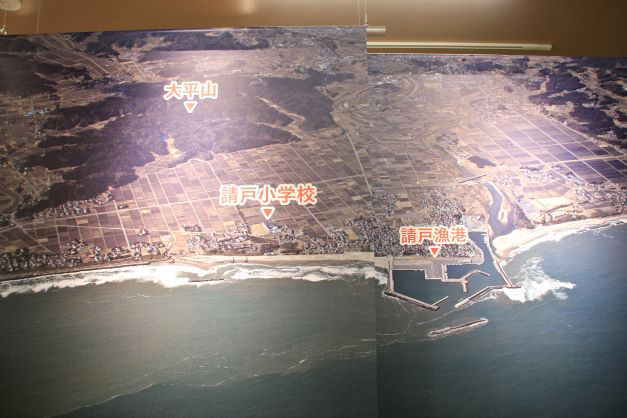

震災遺構 請戸小学校

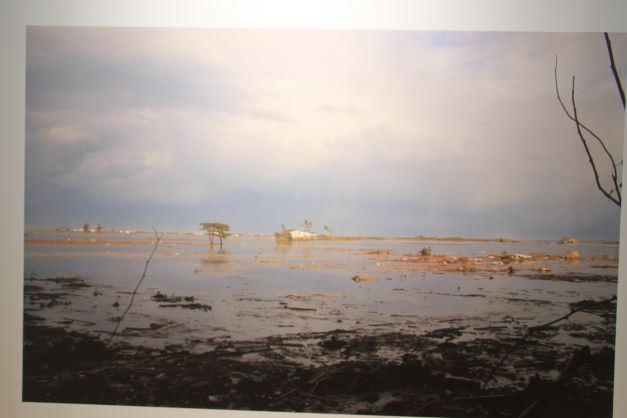

双葉町に隣接する浪江町は東日本大震災での原発事故の影響だけでなく、沿岸の請戸地区では死者・行方不明

154名と津波の被害が甚大だった。

そんな津波が迫る中、93名の児童全員が無事非難し、奇跡の避難とも呼ばれた請戸小学校の校舎が震災遺構と

して残されている。

津波は2階の床上まで到達した言うから、まさに奇跡の避難だったわけだ。

2024.10.26

津波に襲われた請戸小学校

|

|

|

| 津波に破壊された教室 | 津波は2階まで到達 | 請戸漁港から東京電力福島第一原発を望む |

|

|

|

| 児童全員大平山を目指して避難した | 津波に襲われた請戸小学校 | 津波に飲み込まれた請戸地区の集落 |

仙台城跡

伊達政宗が築城した城で有名だが、残念ながら城は消失し石垣だけが残る。

伊達政宗公騎馬像の前からは仙台市街が展望でき、夜景のスポットにもなっているようだ。

2024.10.26

伊達政宗公騎馬像

|

|

| 現存するのは石垣のみ | 仙台市街が一望できる |

秋保大滝

名取川の上流にある滝で、つり人社の「東北の渓流」には不動の滝と記載されている。

日本三大瀑布(名瀑)と言えば、那智の滝、華厳の滝、袋田の滝を指すのが一般的だが、東北地方では袋田の滝

の代わりに秋保大滝を日本三大瀑布と呼んでいるようだ。

確かに袋田の滝は他の二つの滝より知名度は劣るが、秋保大滝を三大瀑布に入れるのはどうかと思う。

高さ55mとあるが目測で見る限り25m~30mがいいところだが、異論を唱える書き込みは見当たらない。

佐渡の大ザレの滝も落差70mとか100mとか書かれているが、実際は40m~50mがいいところで、滝の高さ表示は

アバウトなものが多い。

幅6mとあるので、写真上の縦横比で計算しても、概算で25mという結論に達するのだがどうなんだろう。

(55mなら縦横比9:1になるはず?)

2024.10.26

|

|

| 滝見台から見た秋保大滝 落差55m? |

幅6mとあるので縦横比から見て落差55mには無理がある |

二口峡谷

2日目に秋保から二口峠を越えて山寺に行く計画だったが、二口林道の山形側が通行止めということが分かった

ので、初日に秋保大滝から二口峡谷まで見て回ることにした。

二口峡谷の見所は紅葉と磐司岩(ばんじいわ)。

磐司岩は名取川の上流の二口沢と大行沢(おおなめさわ)の中間にそびえる柱状節理の大連壁で、高さ80mから

150mもの垂直な岩壁が3㎞以上に連なっている。

磐司の由来は、マタギの祖と言われる磐次郎と磐三郎の狩人兄弟がこの山に住み、猟をしていたという伝説に

因んでいるそうだ。

2024.10.26

磐司岩

|

|

|

| 磐司岩 柱状節理の大連壁 |

岩壁の高さは80m~150m | 二口林道の展望台から |

|

|

|

| 二口沢 | 名取川は仙台市から一番近い岩魚釣り場だという | 滑床 |

|

|

|

| 岩魚のペア 産卵の準備をしているのだろうか |

紅葉が綺麗だ | 二口峠 二口林道は山形市の山寺に続いている |

山寺

「閑かさや岩にしみいる蝉の声」、松尾芭蕉の句で有名な山寺は地名で、正式名称は宝珠山立石寺という。

山形の観光スポットとしては外せない場所だ。

二口林道が通行止めのため、秋保温泉からは国道48号線天童経由にした。

松尾芭蕉が奥の細道で山寺に立ち寄ったのは旧暦の5月27日で、新暦でいうと7月13日になる。

過去に蝉が何蝉かの論争もあったようだが、この時期に鳴くのはエゾハルゼミかニイニイゼミ、ヒグラシの何れか

だろう。

ニイニイゼミは耳にキ-ンとくるような高音で、岩にしみいるような鳴き声だが、夕方に訪れたのならばヒグラシ

の可能性もありだろう。

ガイド本には奥の院まで往復1時間40分と書いてあったが、ちょうど1時間で見て回った。

2024.10.27

山門

せみ塚と百丈岩

五大堂からの眺望

|

|

|

| 根本中堂 | 奥の院まで900段以上の階段を上る | 弥陀洞 |

|

|

|

| 修業の岩場 転落死した人も多かったという |

仁王門 | 納経堂と開山堂を見上げる |

|

|

|

| 納経堂 | 三重小塔 | 大仏殿と奥の院 |

蔵王

蔵王は山寺とともに山形を代表する観光名所の一つ。

蔵王温泉やスキー場があるのは山形市になるが、御釜は宮城県側(蔵王町)にあるとは知らなかった。

上山市から蔵王エコーライン~有料の蔵王ハイラインで、御釜のある蔵王苅田岳山頂駐車場に到着。

宮城県側からもエコーラインが繋がっていて、駐車場に止まっている車は圧倒的に宮城ナンバーが多かった。

2024.10.27

御釜

|

|

|

| 蔵王ライザワールドスキー場 | スキー場からの紅葉が見頃だった | 蔵王苅田岳山頂駐車場からの眺望 |

|

|

|

| 苅田嶺神社 | 苅田岳山頂(1757.8m) | 苅田岳から見た御釜 |

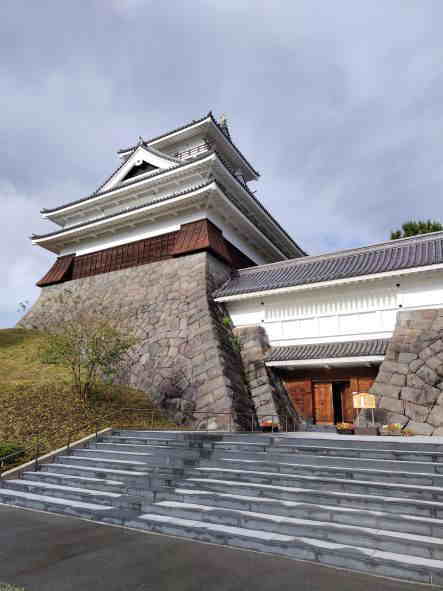

かみのやま温泉

かみのやま温泉で知られる上山市は、かつては城下町や宿場町として栄えたいう。

武家屋敷通りには4軒の武家屋敷が並び、近くには再建された上山城もある。

ひと際目立つ高層マンションが気になって調べて見ると、スカイタワー41というタワーマンションで、東北地方

最高層のマンションだった。

2024.10.28

|

|

|

| 再建された上山城 | 月岡神社 | 上山城から眼下に上山市街を望む 右奥にひと際目立つ高層マンションが見える |

|

|

|

| 4軒の武家屋敷が並ぶ | 森本家 |

旧高畠駅舎

高畠町の旧高畠駅の駅舎に立ち寄った。

旧高畠駅は山形交通高畠線として運行いた時の駅舎で、地元特産の高畠石で造られた珍しく貴重なものだという。

当時の車両も展示されていた。

2024.10.28

|

|

| 石造りの旧高畠駅舎 山形県東置賜郡高畠町高畠1568 |

旧山形交通高畠線の車両 |

高畠ワイナリー

上山市から米沢市に向かう途中、高畠町にある高畠ワイナリーにも立ち寄った。

山形はぶどうの生産が全国3位で、ワインも全国4位の生産量を誇るという。

施設内では製造工程を見学することもでき、ショップでは無料の試飲もあるが、コインサーバーではハイエンド

クラスのワインを試飲することができる。

2024.10.28

|

|

| 高畠ワイナリー 山形県東置賜郡高畠町糠野目2700-1 |

有料のコインサーバーではハイエンドクラスのワインが試飲できる |

上杉神社

最後に立ち寄ったのは上杉謙信を祀る上杉神社。

自宅到着の時間を考慮し、米沢観光はここだけにした。

昼過ぎには米沢を発ち、東北中央自動車道~東北自動車道を経由して、夕方には自宅に戻ることが出来た。

2024.10.28

拝殿

|

|

|

| 米沢藩第9代藩主上杉鷹山の銅像 |

米沢藩初代藩主上杉景勝と直江兼続 | 上杉神社 米沢市丸の内1-4-13 |

ラ・フランス

従兄からかみのやまワインやリンゴとラフランスを頂いたが、山形のラフランスは全国の6割のシェアを誇るという。

山形はサクランボだけでなく、リンゴ、ブドウ、ラフランスとまさにフルーツ王国の名にふさわしい所だ。

ラフランスは洋梨の一種で、新潟や佐渡で作られているのはルレクチェという品種。

余談だが洋梨というものを初めて知ったのは中学1年生の時で、NHKラジオの基礎英語に出てきた「pear」だった。

確かbearなんかと同じ発音の括りで出てきたような記憶だ。

当時は不思議な形をした梨だと思っていたが、今現物を見ても不思議な形で梨には見えない。

和梨のようなシャキシャキ感はないものの、香りが高く酸味は少なく甘みが強かった。

ラ・フランス

米沢らーめん すがい

米沢でラーメンを食べる予定でいたが、途中で立ち寄った高畠町にある口コミ評価の高いラーメン店に変更。

町はずれにある店で11時開店と同時に入ったのに、平日にも関わらず次から次へとお客さんがやって来た。

すっきりしたスープに細めのちぢれ麺は好みのラーメンで、口コミを見てもかなりの名店のようだった。

ラーメンの年間消費支出日本一は山形市だが、県全体としてももちろん日本一で、どこででもおいしいラーメン

に出会える訳だ。

2024.10.28

|

|

| らーめん すがい 山形県東置賜郡高畠町元和田1273 |

ラーメン800円 |

水車生そば 鳥中華

今からちょうど20年前に訪れたことのある店だが、その時は鳥中華ではなく普通にそばを頼んでしまった。

鳥中華発祥の店がこの水車生そばだったが、なぜその時鳥中華を頼まなかったのかとずっと後悔していた。

20年目にしてやっと念願が叶った。

2024.10.27

|

|

| 水車生そば 山形県天童市鎌田本町1-3-26 |

鳥中華870円 |

道の駅 なみえ

初日の昼食はこれといった店が見つからなかったので、道の駅なみえのフードコートで済ませた。

なみえ焼きそばは浪江町で生まれたいわゆるご当地焼きそばで、太い麵が特徴で具はもやしと豚肉のみ。

お土産用にも買って帰ったが、結構いける味だった。

2024.10.26

|

|

| 麺処ひろ田製粉所 中華そば770円 |

フードテラスかなで なみえ焼きそば770円 |

檜枝岐

同じ場所へは何度も行かない方だが、檜枝岐を訪れるのはこれで5度目になる。

檜枝岐村は人口500人程の小さな村で、森林面積が98%を占め、人口密度が日本一低い自治体だという。

日本有数の特別豪雪地帯であり、福島でも秘境中の秘境だ。

藤原氏や平家の落人伝説があり、「星」「平野」「橘」の3姓で8割を占めることでも知られている。

(星が4割、平野が3割、橘が1割)

舟岐川右岸にある中土合(なかどあい)公園から20分程(約370段)上ると中土合展望台があり、檜枝岐集落が一望

できるビュースポットになっている。

赤錆色に統一された屋根の色の景観がすばらしい。

檜枝岐の集落 2021.10.2

旭川

旭川は人口は33万人と、札幌に次ぐ北海道第二の都市。

札幌からは130㎞程で、高速道路を利用すれば2時間も掛からない。

冬は寒くて雪が多いのが特徴。(帯広は寒いが雪は少ない)

忠別川上流にある天人峡まで行き、落差270mと北海道第一を誇る羽衣の滝や渓谷を見て周った。

1994.9.3

|

|

|

| 羽衣の滝 7段270mの落差を誇る |

天人峡 |

旭岳(2,291m) 大雪山連峰の主峰で北海道最高峰 |

帯広

六花亭と豚丼で有名な帯広へは一度だけ足を運んだことがある。

札幌から襟裳岬を経由し黄金道路を通って広尾に抜けると、道路沿いには広大なジャガイモ畑が広がり圧倒された。

当時、広尾線の愛国駅から幸福駅までの切符がブームになっていたので、愛国駅や幸福駅にも立ち寄った。

帯広ではまだ全国的に知れ渡ってなかった豚丼を食べ、、然別湖や池田町のワイン城を見学。

帰りは狩勝峠から富良野を通り、滝川経由で札幌に戻った。

1984.8

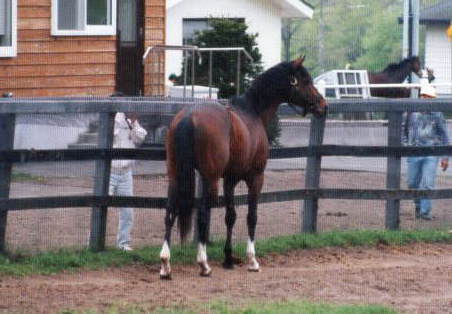

早来

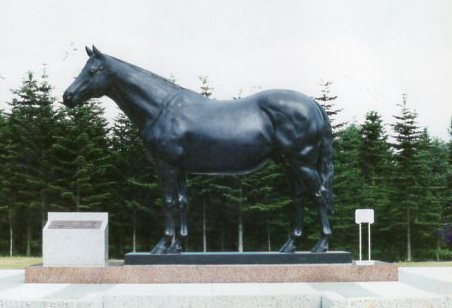

早来は千歳空港から近いので、テンポイントの墓がある吉田牧場には4度も訪れている。

車から降りるとコリー犬のジェニーが近寄ってきて、テンポイントの墓まで案内してくれるのが嬉しかった。

社台のスタリオンステーションも早来にあり、歴代の名馬たちを見学することができる。

|

|

|

| 吉田牧場 残念なことに2020年生産終了を発表した。 |

コリー犬ジェニーがテンポイントの墓まで案内してくれた。 |

テンポイントの墓 |

|

|

|

| テンポイントの母ワカクモの碑 |

メジロマックイーン(2006.4.3没) 社台SS 天皇賞春2回、菊花賞、宝塚記念 |

トウカイテイオー(2013.8.30没) 社台SS 皐月賞、日本ダービー、ジャパンC、有馬記念 |

日高サラブレッド銀座

サラブレッド生産地の北海道だが、なかでも国道235号沿いの、門別、新冠、静内、浦河は、まさにサラブレッド銀座で、

日高だけで国内の約80%を占めている。

種牡馬見学ができる牧場も何ヶ所かあり、競馬ファンにとっては往年の名馬に逢えるとあって、訪れる人も多い。

牧場のある風景はアマチュアカメラマンにも人気があり、新冠川を渡るサラブレッドなどは最高の被写体だろう。

|

|

|

| 国道沿いの崖に描かれたサラブレッド | 門別の橋本牧場 マルゼンスキーは橋本五輪相の父、故橋本善吉氏の所有馬だった。 |

ハイセイコー(2000.5.4没) 1992.7.10 明和牧場(新冠) |

|

|

|

| オグリキャップ 1992.7.10 優駿スタリオンステーション(新冠) |

1993.7.19 芦毛の怪物と呼ばれ、有馬記念2度制覇などGI4勝(マイルCS、安田記念) |

1995.5.20 オグリキャップ (2010.7.3没) |

旧静内町(新ひだか町)には競走馬のふるさと北海道案内所があり、見学可能な牧場のロードマップを頂ける。

中でも、二十間道路沿いにあるレックススタッドとアロースタッドには、多くの名馬たちが繋養されていて、競馬ファンを

楽しませてくれる。

|

|

|

| 競走馬のふるさと北海道案内所 1992.7.10 |

テスコボーイの銅像 桜舞馬公園(オーマイホースパーク) |

静内の二十間道路(幅36m、直線8㎞) 1万本のエゾヤマザクラが咲く桜の名所 |

レックススタッドとアロースタッドには1992年7月と1994年9月に訪れた。

|

|

|

| 1992.7.10 レックススタッド 多くの名馬が繋養されている。 |

カツラギエース(2007.7.3没) 日本馬として初めてジャパンカップに優勝 |

アイネスフウジン(2004.4.5没) ダービーを鮮やかに逃げ切って優勝 「ナカノ」コールは凄かった。 |

|

|

|

| ニッポーテイオー(2016.8.16没) マイルの帝王と呼ばれ、GI3勝(マイルCS、安田記念、天皇賞) |

ダイナガリバー(2012.4.26没) 日本ダービー、有馬記念 |

メリーナイス(2009.3.1没) 日本ダービー、朝日杯3歳S |

|

|

|

| 1992.7.11 アロースタッド ホリスキーやメジロライアンも繋養されていた。 |

タマモクロス(2003.4.10没) 天皇賞春、天皇賞秋、宝塚記念 |

アンバーシャダイ(2007.1.29没) 有馬記念、天皇賞 |

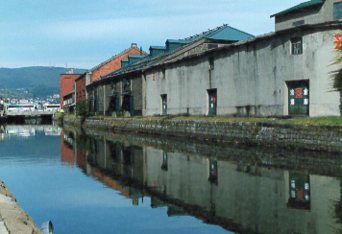

小樽

数ある北海道の観光地のなかでも小樽は人気が高く、広大な北海道では札幌から近い観光地だ。

札幌からは40㎞程で、高速道路も繋がっているが、普通列車を利用しても50分程で行ける。

特に函館本線は銭函~小樽築港間は海沿いを走るので、車窓からの眺めは抜群で、小樽からの帰りに見た夕日は

とてもすばらしかった。

寿司が有名な小樽でも、特に観光客に人気があったのが「一心太助」で、初めて食べたボタンエビは衝撃的だった。

小樽港で半日ほど釣りをしたことがあったが、釣れたのはガヤと呼ばれるエゾメバル。

ガヤガヤとうるさいほど釣れるから名前がついた由。

港では地元の人がサビキで、チカというワカサギに似た魚をたくさん釣っていたが、これも北海道ならではの魚だった。

|

|

|

| 小樽運河 1996.10 |

冬の小樽運河 1998.12.31 |

天狗山から見た小樽市街と小樽港 1996.10 |

|

|

|

| 一心太助があった繁華街 1998.12.31 一心太助は2006年に閉店したようだ。 |

小樽港で釣ったガヤことエゾメバル。 1996.5.25 |

余市

余市はマッサンでお馴染み、ニッカウヰスキーの余市蒸留所があるところで、積丹半島の付け根に位置する町。

小樽からの高速道路も余市まで延びたため、札幌からでも1時間も掛からないという。

ニッカウヰスキーでは、工場見学のあとでスーパーニッカの試飲をさせて頂いた。

1996.10

|

|

|

| ニッカウヰスキー余市蒸留所 | 工場見学のあと試飲させて頂いた。 | ローソク岩 |

札幌ラーメン

札幌と言えば味噌ラーメンだが、ぶらっと立ち寄った店でもハズレは少ない。

さっぽろラーメン横丁や新ラーメン横丁、味の三平など、たくさんの店で味噌ラーメンを食べた。

名前は忘れたが、真冬の寒い日に、タクシーの運転手から紹介してもらった店の味噌ラーメンは最高に旨かった。

寒いときに食べる濃厚な味噌ラーメンは格別だ。

|

||

| 寶龍アピア店 札幌の老舗ラーメン店で、札幌に行ったら必ず食べるラーメンの一つ。 |

寶龍の味噌ラーメン 昔も今も変わらぬ味にホッとする。 |

えびそば一幻総本店 札幌市中央区南7条西9丁目1024-10 |

|

|

|

| よし乃アピア店 旭川の老舗ラーメン店で札幌にも出店していた。 |

よし乃の味噌ラーメン 旭川本店で食べたときのような感動はなかった。 |

函館の老舗、あじさいの塩ラーメン |

ジンギスカンとスープカレー

ジンギスカンの良し悪しが分からないので、無難なところでサッポロビール園のジンギスカンにした。

ラム肉は想像していた以上に軟らかく、臭みもなく美味しかった。

スープカレーの発祥は札幌だというので、すすきののGARAKUという店でスープカレーを堪能。

|

||

| サッポロビール園のジンギスカン 2014.4.26 札幌市東区北7条東9丁目2-10 |

ラム肉は想像していた以上に軟らかく、臭みもなかった。 |

スープカレー とろとろ焙煎角煮 GARAKU 札幌市中央区南2条西2丁目6-1 |

札幌市中央卸売市場

札幌市中央卸売市場の場外市場では約60店舗が軒先を構え、道内各地から集まった海の幸を堪能することができる。

数ある店の中から選んで入ったのは、北のグルメ亭という海鮮食堂。

私はマグロの三色丼を頼んだが、同僚が頼んだうに丼や一番人気の海鮮丼も旨そうだった。

マグロの三色丼

| 海鮮食堂北のグルメ亭 2014.4.27 札幌市中央区北11条西22丁目4-1 |

一番人気の海鮮丼 |

うに丼 |

札幌

札幌と福岡、北海道と九州、どちらが好きかと問われても、どちらも甲乙つけがたく答えるのは難しい。

人口は札幌市197万人、福岡市160万人と、どちらも大都会だが、自然が豊かで住みやすい都市として知られている。

北海道も九州も観光名所が多いのは言うまでもないが、九州には長崎港があり、北海道は函館港や釧路港があって

どちらも魚が旨い。(海岸線の長さは北海道が1位で4,377㎞、長崎県が2位で4,137㎞)

札幌ラーメンと博多ラーメン、こちらも甲乙つけがたい。

北海道には大学生の頃の合宿を含め、10回以上足を運んでいるので、思い起こしながら振り返って見ることにした。

| 札幌駅 2014.4.26 移動には地下鉄を利用するのが便利 |

旧北海道庁庁舎 2014.4.26 ここは外せない観光スポット |

時計台 2014.4.26 周囲をビルに囲まれているのでがっかりと言う人もいる。 |

| サッポロビール園 2014.4.26 ジンギスカンを食べながらサッポロビールを飲む場所 |

大通公園にあるさっぽろテレビ塔 2014.4.27 展望台があり市内を一望できる。 |

大通公園 2014.4.27 大学生の頃ここで2泊したが、両側が道路なので車の音が気になってなかなか寝つけなかった。 |

| 札幌ドーム 2014.4.27 札幌市豊平区羊ケ丘 |

先発は当時まだ2年目の大谷 |

ロッテ打線が初回から大谷を攻略 |

|

|

|

| 冬の大通公園 1998.12.30 | 藻岩山から見る札幌市内の夜景 1996.10 | 支笏湖 苔の洞門 1996.10 |

北海道一人旅 1979年8月2日~8月7日

大学3年の夏、日高のシュンベツ川での合宿を終え、静内で解散式を行ったあと、各自バラバラに北海道を旅すること

になった。

旅といっても宿に泊まる訳ではなく、駅や公園で寝袋に入って寝る自由気ままな旅だ。

今だったら直ぐに通報されそうだが、70年代の北の大地は「カニ族」で溢れ返っていたので、全く抵抗感はなかった。

周遊券は期限内なら急行の自由席まで利用できる乗り降り自由の乗車券で、時間はあるが金のない若者には人気の

商品だった。

8月2日

解散式のあと、一旦静内で銭湯に入って体を洗い、18:42の急行えりも6号に乗った。

札幌には21:30に到着。札幌まで急行でも4時間近く掛かるのだから、北海道は広い。

名もない店でジンギスカンを食べたあと、満点の星空を見ながら大通公園で一泊。

夏の大通公園は夜中でも賑やかで、なかなか寝付けなかった。

8月3日

時計台と旧北海道庁庁舎を見たあと、札幌8:30の急行かむい1号に乗り層雲峡に向う。

旭川には10:23に着き、名もない店でラーメンを食べたあと、12:59の急行大雪3号に乗り換え上川へ。

上川着13:46、駅前からバスに乗り層雲峡には14:30に到着した。

ロープウエイで山頂へ上ったあと、レンタサイクルで大函・小函、銀河の滝など、層雲峡の渓谷美を見て周った。

上川18:15の急行大雪7号に乗り、22:53美幌着。美幌駅のベンチで一泊。

8月4日

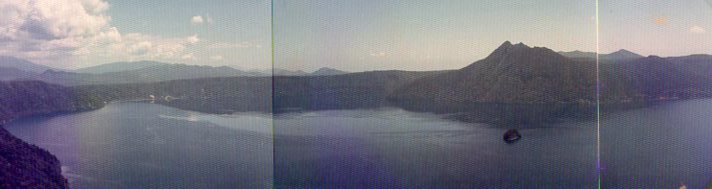

美幌駅前から7:30の定期観光バス「阿寒パノラマコース」に乗り、屈斜路湖、摩周湖、阿寒湖と見て回る。

再び美幌駅まで戻り、15:55の列車に乗り、網走で17:29の急行大雪3号に乗り換え斜里には18:08に到着した。

斜里で銭湯に入り、駅で一泊。

|

| 美幌峠から見た屈斜路湖 |

|

| 摩周湖 |

8月5日

斜里駅から7:50のバスに乗り、知床半島の先にあるカムイワッカ湯の滝を見に行く。

この旅で一番行って見たかった所だ。

川自体が温泉で、川を遡ったところにある滝壷に入って見たら、ちょうどいい湯加減だった。

湯の滝には2時間程滞在し、再び斜里まで戻りバスで標津へ向かう。

標津から15:30のトドワラ観光号に乗り、野付半島や尾岱沼を見て周る。

根室標津から17:42の標津線に乗り中標津まで行くも、駅は締め出され、しかも外は雨で野宿もできなかった。

仕方がないので最終列車に乗り、厚床を経由して、駅泊可能な釧路まで行くことにした。

釧路には22:57に到着。雨が降っていたので釧路駅構内で一泊。

釧路駅にはカニ族やツーリング族がいっぱいいたので、気兼ねなく寝ることが出来た。

|

|

| カムイワッカ湯の滝 湯の川を遡った所にある滝壷で温泉に浸かった。 |

野付半島にあるトドワラ |

8月6日

6:25の急行ノサップ1号で再び根室へ。

根室には8:54に到着し、バスで納沙布岬へ行ったが、あいにくの天気で水晶島が微かに見えるだけだった。

根室11:00のノサップ2号に乗り、釧路には13:19に到着。

札幌への急行を探すも当日中に辿り着けるような列車はなく、止む無く特急料金を払って札幌に向うことにした。

釧路15:25の特急狩勝6号に乗り、22:00に札幌到着。

札幌まで特急でも6時間35分掛かるとは、北海道の広さを改めて実感した。

大通公園で一泊。

8月7日

札幌7:02の急行すずらん52号に乗り、函館には11:47に到着。

この時点で財布の中はほぼ空っぽだったが、青函連絡船内でたまたま静内で別れたメンバーに出会い、駅弁を奢っ

てもらい大いに助かった。

12:15の青函連絡船で青森着16:05。16:35の急行十和田2号に乗り、上野には翌朝の6:19に着いた。

もちろん寝台車の利用じゃないので、直角の座席に14時間座ったまま。

上野に着いた時、財布の中は10円玉が数個だけと、学生ならではの北海道の旅だった。

朝昼晩と何を食べたか全く思い出せないのは、お金がなくてろくなものを食べてなかったからだと思う。

社会人になってから分かったことだが、函館-札幌間の移動ですら専ら飛行機で、列車を利用することはあまりないと

のことだった。

雪の南会津~奥会津 2018/12/30

寒波到来の中、冬の会津地方へ出掛けた。

まずは東北道白河ICから国道289号を経て下郷町へ向かったが、甲子高原を通る頃には猛吹雪に変わった。

吹雪のなか大内宿~塔のへつりを見た後、金山町から只見線沿いを通り只見町へ。

朝から降り続く雪は午後から益々ひどくなり、ホワイトアウト状態で帰れなくなるんじゃないかと思ったほどだった。

帰りの東北道は順調だったが、14時間、640㎞の運転にはさすがにマイッタ。

コース概要

東北道白河IC~国道289号~国道121号を経て下郷町へ。大内宿、湯野上温泉駅、塔のへつりを見て回る。

国道400号から昭和村へ。旧喰丸小学校校舎を見たあと金山町からへ国道252号で只見町へ。

只見線沿いの天然炭酸場を見たあと、只見川や只見湖を見て回る。

帰りは国道289号から~国道400号那須塩原温泉を経由して西那須野塩原ICから東北道へ。

|

|

|

| 秋に一度訪れたことはあったが、冬の大内宿は初めて。 |

冬の大内宿 吹雪の中見て回る。 |

塔のへつり |

|

|

|

| 金山町大塩にある炭酸場 天然の炭酸水が飲める。 |

只見湖 奥に田子倉ダムのダムサイトが見える。 |

こんなに大雪になるとは。 |

食堂 おふくろ

金山町で入った食堂がアタリだった。

店の中は色紙でいっぱいで、有名人や地元テレビ局の取材もよく来ているようだ。

豚バラチャーシュー2枚にナルトと海苔だけのシンプルなラーメンだが、子供の頃食べた懐かしい味を思い出す。

民宿・食堂おふくろ 金山町川口下町601

|

|

|

| ラーメン500円 子供の頃食べた懐かしい味を思い出す。 |

雪かきが大変だ。 |

かやぶき屋根の湯野上温泉駅 |

会津の旅 2013/9/15~16

台風直撃の予報のなか、会津行きを決行。朝4:30、豪雨のなか自宅を出発。

できれば延期にしたかったが、宿のキャンセル料30%を払う気にはなれなかった。

湾岸から首都高~東北道と会津若松を目指して北上したが、ワイパーが効かないほどの雨にヒヤヒヤの連続。

白河を越えたあたりでやっと普通の雨に変わった。

9:00前に会津若松に到着。まずは鶴ヶ城から見学することにした。

鶴ヶ城

会津若松のシンボル的スポット。

昭和になってから再建された城なので姫路城や丸岡城のような趣はない、大河ドラマ「八重の桜」の舞台にもなった

ので、台風直撃の予報にもかかわらず朝から多くの観光客が訪れていた。

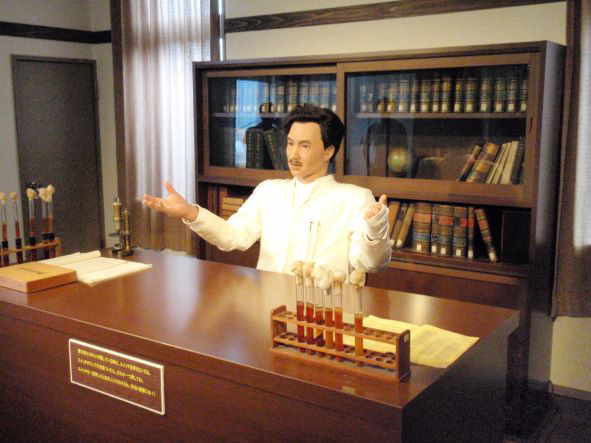

野口英世記念館

小学生の頃、伝記といえば野口英世だった。

貧しい農家に生まれ、手に大火傷を負いながらも医者になるというサクセスストーリーは、いかにも日本人好み。

1,000円札のモデルにもなっているが、相当の放蕩家だったようで、「ノグチには金を貸すな」と言われたそうだ。

お金にはルーズだったようだが、偉人であることには違いない。

|

|

|

| 野口英世の生家 |

子供の頃火傷を負った囲炉裏 |

博士のロボット 語り口がユーモアたっぷり |

飯盛山

白虎隊と戊辰戦争ゆかりのスポットで、白虎隊自刃の地や十九士の墓がある。

|

|

|

| 十九士の墓 |

会津若松市街を望む | さざえ堂 |

喜多方ラーメン

翌日は雨の中、朝一で喜多方に向かった。

ホテルで朝食を食べたばかりなので、朝ラーはかなりきついが、目的達成が第一。

さすがに2軒目は無理だった。

|

|

|

| まこと食堂 今回で2度目の訪問、朝7:30からの営業は朝ラーの喜多方ならではだ |

煮干しの効いたスープが特徴 | 桐屋権現亭で3種類のそばを堪能 |

東山温泉

湯川沿いにある温泉街で、会津若松市内から車で15分と近い。

会津の街を見下ろす展望露天風呂はよかったが、郷土料理中心の夕食は物足りないものだった。

上流の東山ダムには釣り人が5人ほどいたが、バス釣りだろうか。

ヤマメやイワナのいそうな沢も沢山あった。

|

|

|

| 東山温泉 |

猪苗代湖 広さは国内第4位を誇る |

そば畑が多い |

台風直撃、集中豪雨の中、南会津~塩原経由で千葉へ。

阿賀川は氾濫寸前で、かなり危険な状態だった。

|

|

|

| 大内宿 豪雨の中立ち寄って見たが、さすがに誰もいない |

自宅に戻ると台風一過で富士山がくっきりと見えた |